カプセル化はオブジェクト指向の三大要素の1つで、オブジェクトの内部情報(フィールドやメソッド)やクラスそのものを隠し、外部からのアクセスを制限するものです。

この記事では、カプセル化が必要な理由や、アクセスを制限する、アクセス修飾子についても解説しています。

この記事を読んで、カプセル化をより深く理解して、有効活用するための参考にしてください。

PHPを独学で勉強した後にWeb業界に参入。大手企業でプログラマーとして活躍後、自社サービスの立ち上げ、大手検索エンジンサービスの保守運用作業、ソーシャルゲーム開発などに携わりながら、SE・管理職の道を歩んで現在に至る。現在は、管理職に携わる傍ら、これまでの経験を活かした執筆活動を続けている。

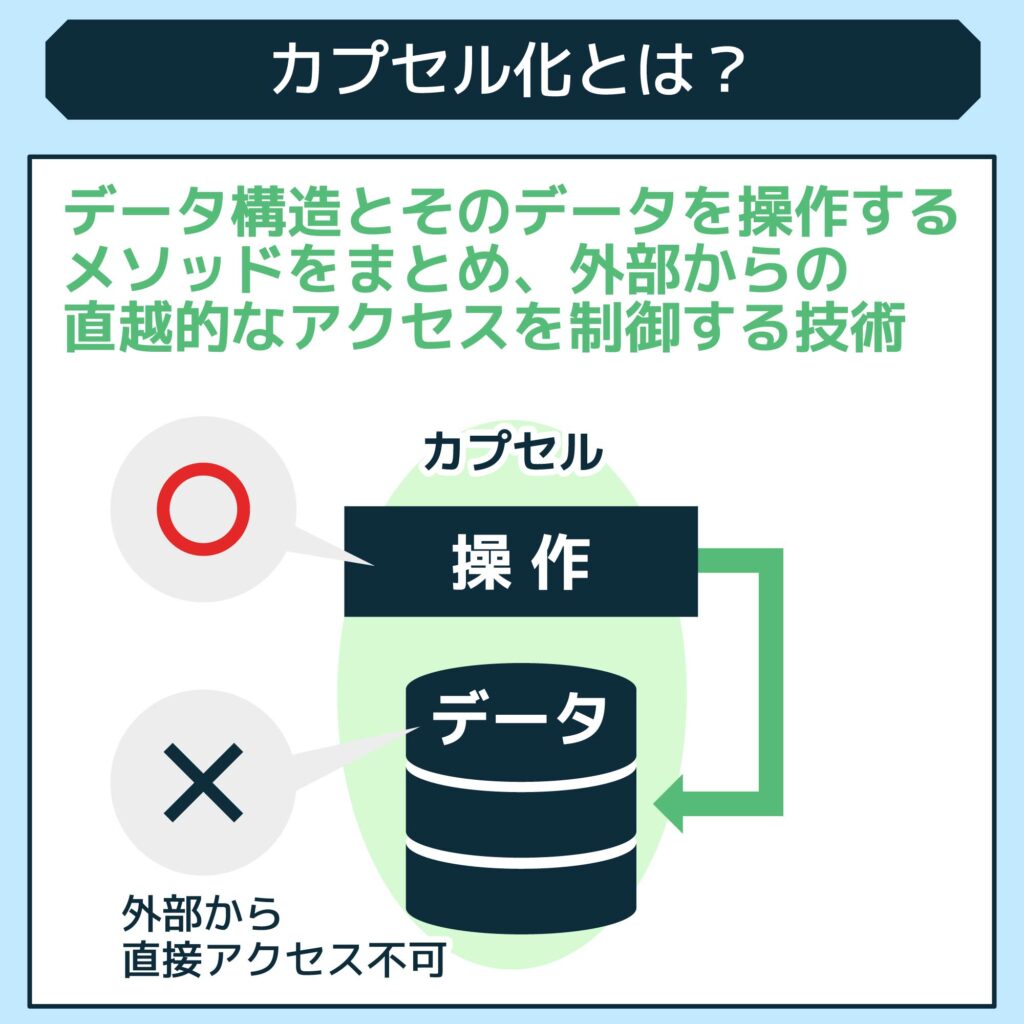

カプセル化とは?

カプセル化とは、プログラミングにおけるオブジェクト指向の基本的な原則の1つで、データ構造とそのデータを操作するためのメソッドを一緒にまとめ、外部からの直越的なアクセスを制御する技術です。

カプセル化により、オブジェクトの詳細な実装を隠蔽し、オブジェクトのインターフェースを外部に公開することができます。

ここでは、カプセル化について深く理解するために、以下の項目に分けて、カプセル化に関わるキーワードなどを解説します。

- オブジェクト指向の三大要素とは

- クラスとは

- カプセル化が必要な理由

それぞれの項目をみながら、カプセル化をより深く理解していきましょう。

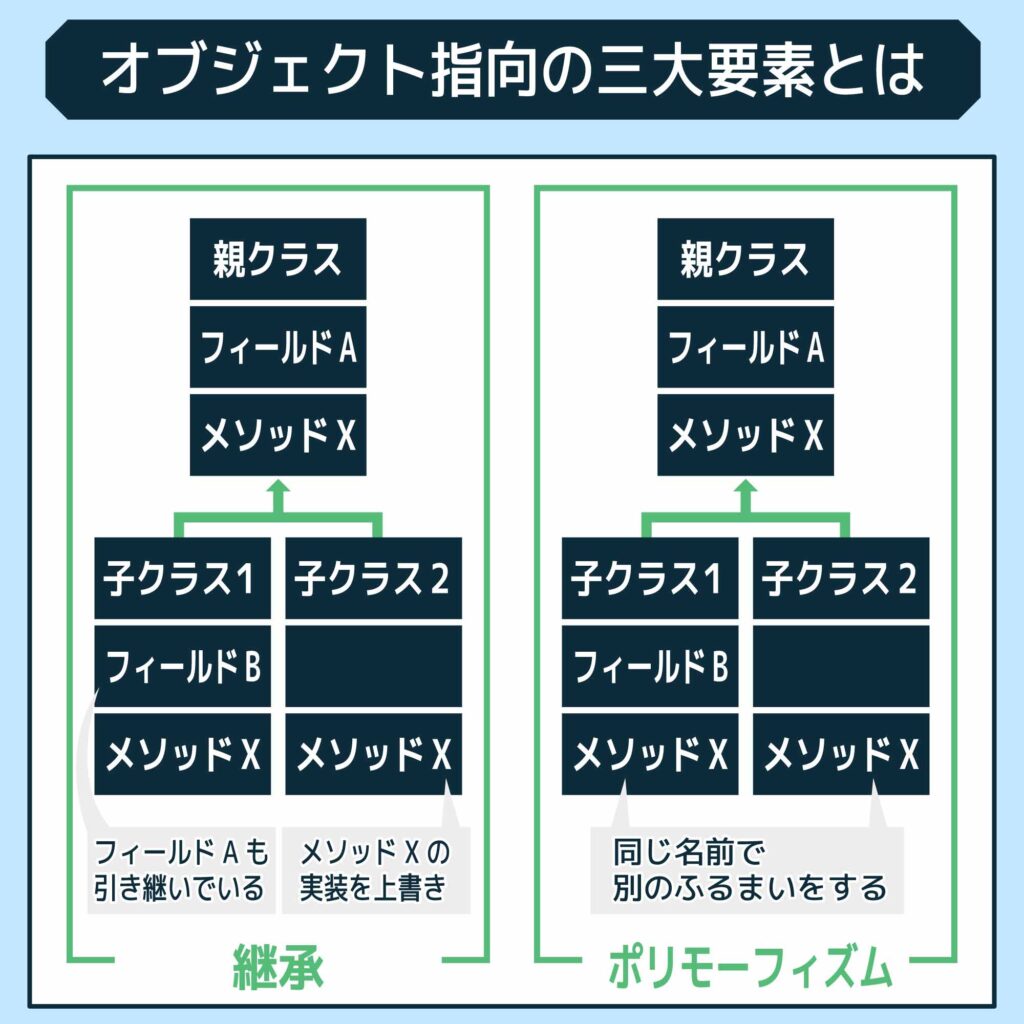

オブジェクト指向の三大要素とは

オブジェクト指向プログラミングにおける三大要素は、「継承」「カプセル化」「多様性(ポリモーフィズム)」です。これらの概念は、ソフトウェア開発においても効率的で、かつ、再利用可能であり、管理しやすいコードを設計するために重要です。

ここでは、これら3つの要素をそれぞれ解説します。

- 継承

- カプセル化

- 多態性(ポリモーフィズム)

これら3つの要素の特徴を理解した上で、オブジェクト指向プログラミングを扱えるようになりましょう。

継承

継承は、あるクラスのプロパティやメソッドを別のクラスが受け継ぐことを可能にする概念です。

継承を使用することで、既存のコードの再利用が可能となり、新しいクラスの作成が簡単になります。

また、継承は階層的なクラス構造を形成するために使用され、より一般的な機能から特殊な機能へ拡張することができます。

カプセル化

カプセル化は、オブジェクトの内部状態を隠蔽し、外部からは、そのオブジェクトが提供するメソッドを通じてのみデータにアクセスできるようにする概念です。

そのオブジェクトに直接アクセスできないようになるため、データの不正な操作を防ぎ、オブジェクトの詳細な実装が外部に影響を与えることなく変更が可能です。

カプセル化は、データとそのデータを操作するメソッドを一緒にまとめることで、コードの再利用性と保守性を向上させます。

多態性(ポリモーフィズム)

多様性は、異なるクラスのオブジェクトが同一のインターフェースや共通のスーパークラスのメソッドを通じて、異なる方法で動作することを可能にします。

この多様性を活用することで、同じインターフェースを持つオブジェクトでも異なる振る舞いを示すことができ、コードの柔軟性が向上します。

多様性は、特に関数のオーバーロードやオーバーライドを通じて実現され、同じメソッド名でも異なる引数や異なる実装が可能です。

オブジェクトとは

オブジェクト指向プログラミングにおけるオブジェクトとは、データとそのデータに対する操作を行うメソッドが、1つのクラスという単位にまとめられており、そのクラスから生成された具体的なインスタンスを指すものです。

カプセル化の主要な目的は、オブジェクトの内部状態を外部から直接アクセスされないように保護し、データを安全に管理することです。

以下は、カプセル化におけるオブジェクトの特徴です。

- データ隠蔽

- インターフェース提供

- 保守性と拡張性の向上

カプセル化におけるオブジェクトは、その内部状態(プライベートデータ)を外部のコードから隠します。外部のコードから内部状態を隠すことで、オブジェクトのデータは、定義されたメソッドを通じてのみアクセスおよび変更が可能になり、不正なアクセスや予期せぬデータ変更を防ぎます。

オブジェクトは、特定の公開メソッドを通じてのみ外部とのインタラクションを許可し、これらのメソッドが、オブジェクトと外部世界の唯一のコミュニケーション手段となります。メソッドとオブジェクトがこのようなつながりを持つことで、オブジェクトの使用法が明確になり、オブジェクトの内部ロジックに依存しない利用が可能です。

カプセル化により、オブジェクトの実装が外部から独立しているため、内部の実装を変更しても外部に公開されているインターフェースが同じであれば、既存のコードを変更することなく改善や拡張が可能です。

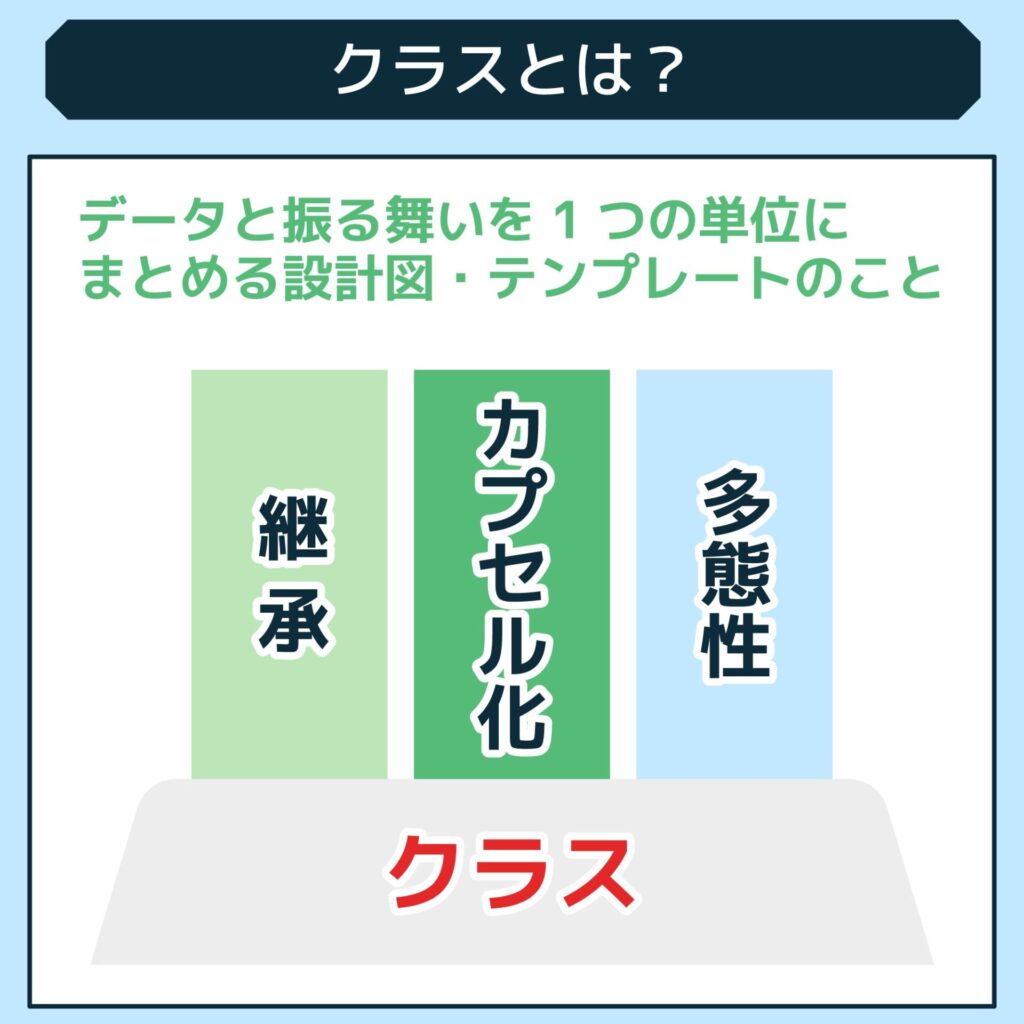

クラスとは

クラスとは、オブジェクト指向プログラミングの中心的な要素で、データと振る舞いを1つの単位にまとめるための設計図またはテンプレートのことです。

カプセル化は、このクラスを通じて実装されます。

クラスは、「属性」と「メソッド」から成り立っており、属性はクラスが持つデータを定義するものです。また、メソッドは、クラスのオブジェクトが行うことができるアクションを定義します。

カプセル化は、クラスのデータを外部から直接アクセスされないように隠蔽し、クラスが提供する公開インターフェースを通じてのみアクセスを許可する概念です。

カプセル化が必要な理由

カプセル化がオブジェクト指向プログラミングにおいて重要な理由は、おもに以下のとおりです。

- データ保護と安全性

- モジュール性の向上

- 保守性と拡張性の向上

- 再利用性

- チーム開発の効率化

カプセル化によって、クラスの内部状態が外部から直接アクセスできなくなります。このため、データが不適切に利用されたり、意図しない方法で変更されたりするリスクを最小限に抑えられるでしょう。

データへのアクセスは制御された方法でのみ許可されるため、データの整合性を維持することが可能です。カプセル化を利用すると、クラスの実装詳細を隠蔽できるため、それぞれのクラスが独立したモジュールとして機能することができます。

各クラスは、特定の機能を提供する自己完結型のコンポーネントとして設計が可能です。それぞれが自己完結型で設計できるため、ほかクラスとの独立性を保てます。

独立性が保たられるため、システム全体の複雑さを管理しやすくなり、各部分が明確な責任を持つことができるでしょう。

カプセル化されたクラスは、内部ロジックを外部から隔離することで、変更が容易になります。このため、クラスの内部実装を変更しても、そのクラスを使用するコードに影響を与えません。

使用するコードに影響を与えないため、ソフトウェアの保守や拡張、バグ修正が容易になり、開発の生産性の向上が期待できます。

カプセル化により、特定の機能を持つクラスをほかのプロジェクトで再利用しやすくなります。データと振る舞いが一緒にパッケージされているため、新しいプロジェクトにそのクラスを組み込むことで、迅速に開発を進められるでしょう。

カプセル化は、大規模なソフトウェア開発プロジェクトにおいて、チームメンバー間での作業の明確な分離を促します。各開発者は、ほかの部分の詳細を完全に理解する必要なく、自分の担当するクラスの設計と実装に集中できます。

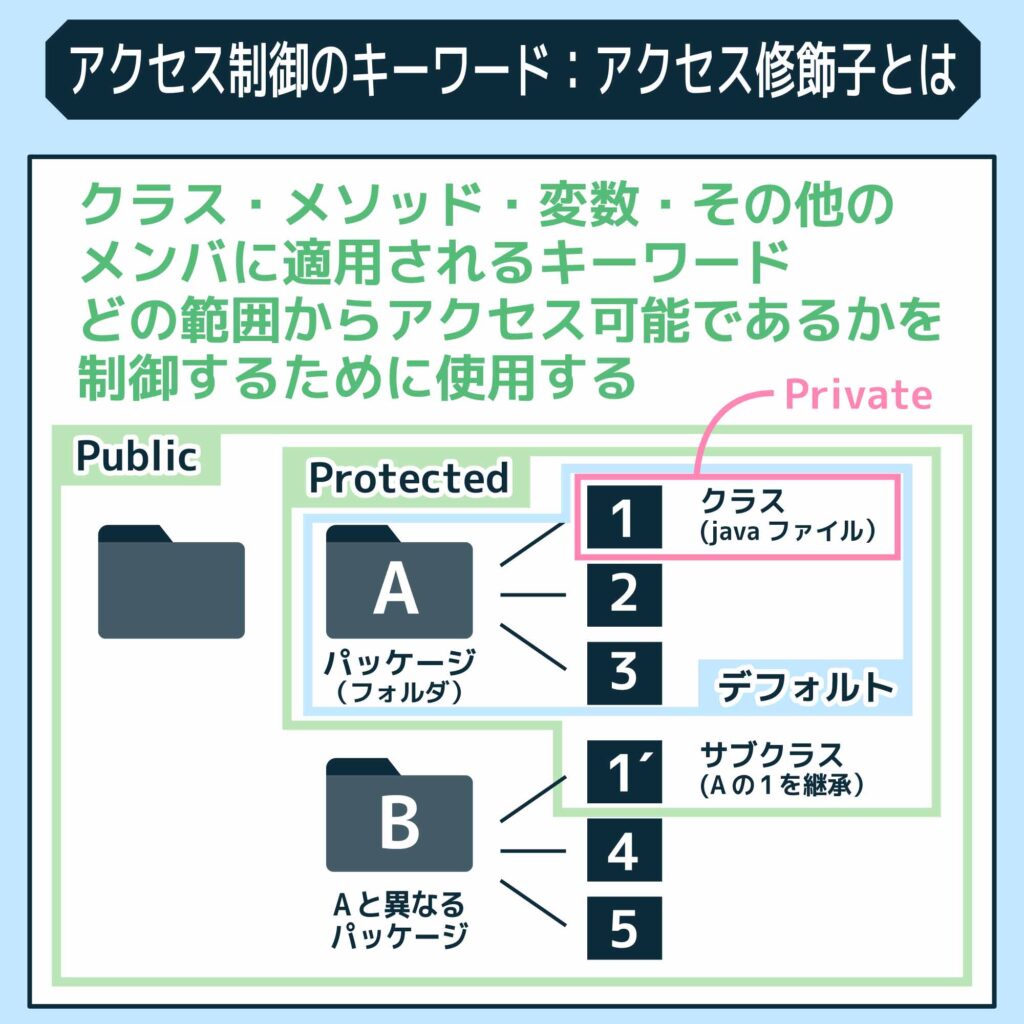

アクセス制御のキーワード:アクセス修飾子とは

アクセス修飾子とは、オブジェクト指向プログラミングにおいて、クラス・メソッド・変数・その他のメンバに適用されるキーワードであり、それらのメンバがどのような範囲からアクセス可能であるかを制御するために使用するものです。

アクセス修飾子を適用することで、クラスの内部実装を隠蔽し、データを保護することができます。データを保護できることで、カプセル化の原則が強化され、ソフトウェアの安全性と保守性が向上できます。

以下は、アクセス修飾子ごとにその制限の強さとアクセスできる範囲をまとめたものです。

| アクセス修飾子 | 説明 | 制限の強さ | クラス内部 | 同一パッケージ | サブクラス | その他の場所 |

| public | どこからでもアクセス可能 | 最も弱い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| protected | クラス内部、同一パッケージ、またはサブクラスからアクセス | 中程度 | ◯ | ◯ | ◯ | X |

| private | 同一クラス内からのみアクセス可能 | 最も強い | ◯ | X | X | X |

| 無指定 | 同一パッケージ内からのみアクセス可能 | 強い | ◯ | ◯ | X | X |

ここでは、それぞれのアクセス修飾子を詳しく説明します。

- public

- protected

- private

- 無指定

それぞれのアクセス修飾子の特徴を理解して、アクセス修飾子を正しく利用していきましょう。

また、以下の記事では、オブジェクト指向に関して詳しく解説しているため、参考にしてください。

public

アクセス修飾子の1つであるpublicは、オブジェクト指向プログラミングにおいて使用されるキーワードの1つで、クラス・メソッド・変数・その他のメンバに対して設定することができるものです。この修飾子がつけられたメンバは、どのクラスからでもアクセスが可能です。

つまり、public に設定されたメンバは、そのソフトウェア内の任意の場所から参照して使用することができます。

以下は、そのおもな特徴や利点です。

- アクセシビリティ

- 透明性

- インターフェースの定義

public修飾子は、最も制限の少ないアクセスレベルです。プログラムのどの部分からでも自由にアクセスができるため、APIやライブラリのインターフェースとして使用されることが多いです。

publicに設定されたメンバは、その機能が明確に外部に公開されているため、開発者はそれを自由に使うことができます。自由に利用できるため、クラスやメソッドの再利用が容易です。

特に、APIやフレームワークを設計する際に、public修飾子を用いることで、ユーザーが利用すべき機能やメソッドを明確に示せるでしょう。

protected

アクセス修飾子protectedは、オブジェクト指向プログラミングにおいて使用されるキーワードの1つで、クラスのメンバに対して設定されるものです。

この修飾子が付けれられたメンバは、そのクラス自体・同一パッケージ内のほかクラス・またはそのクラスを継承したサブクラスからのみアクセスが可能です。

以下は、そのおもな特徴と利点です。

- 軽症による再利用

- 同一パッケージ内での利用

- カプセル化の維持

protected修飾子を使用することで、親クラスのメンバの子クラスでの再利用が可能です。つまり、親クラスが提供する機能を拡張して、子クラスを作成する際に役立ちます。

また、同一パッケージ内のクラスからもアクセスが可能です。このため、パッケージ内のクラス間での相互作用が容易になります。

Protected修飾子は、一般的なpublicよりも制限が厳しく、外部からのアクセスを制限できます。外部からのアクセスを制限できるため、クラスの内部実装の一部を外部から隠蔽しつつ、一定の機能をサブクラスに公開するといった利用が可能です。

private

privateはアクセス修飾子の1つで、クラスのメンバに対して設定されるものです。この修飾子がつけられたメンバは、そのクラス内部からのみアクセスが可能であり、外部からは直接参照や変更することができません。

以下はそのおもな特徴や利点です。

- データの隠蔽

- 情報の保護

- 安全性の向上

private修飾子を持つメンバは、そのクラス内でのみアクセスが許可されるため、データの隠蔽というカプセル化の原則をより強化します。外部からの不正なアクセスや操作を防ぐことができます。

クラス内の内部実装の詳細を外部に公開せずに、必要な機能のみの公開が可能です。このため、クラスの利用者は、クラスのインターフェースだけに注目し、内部の実装に依存しないようにすることができます。

private修飾子を使用することで、クラスの内部実装が保護されるため、そのクラスのメンバに対する操作が制御されます。このため、不正な操作や不整合なデータへのアクセスを防ぎ、プログラムの安全性を向上させることができるでしょう。

無指定

アクセス修飾子は、指定せずに利用することもでき、この状態は無指定と呼ばれるものです。この状態だと、そのメンバはデフォルトのアクセスレベルが提供されます。

このアクセスレベルは、特定のアクセス修飾子が明治に指定されていない場合に適用され、通常は同じパッケージ内のほかクラスからのみアクセスが可能です。

以下は、そのおもな特徴などです。

- 同一パッケージ内のアクセス

- ほかのパッケージからのアクセス禁止

- 修飾子が明治的に指定されていない場合のデフォルト値

アクセス修飾子がつけられていないメンバは、同じパッケージ内のほかのクラスからアクセスが可能です。つまり、同じパッケージ内にあるクラスは、そのクラスのデフォルト修飾子を持つメンバに自由にアクセスすることができます。

アクセス修飾子がつけられていないメンバは、ほかのパッケージ内のクラスからのアクセスが禁止されます。つまり、異なるパッケージにあるクラスは、そのクラスのデフォルト修飾子を持つメンバにはアクセスできません。

アクセス修飾子がメンバに明示的に指定されていない場合、そのメンバにはデフォルトアクセス修飾子が適用されます。このため、アクセス修飾子が省略された場合にも、そのメンバのアクセスレベルを明確な定義が可能です。

カプセル化の特徴

ここまで、アクセス修飾子のそれぞれの違いをみてきました。次に、カプセル化の特徴をみていきましょう。

ここでは、以下の項目に分けて、カプセル化の特徴を解説します。

- データの隠蔽

- メソッドを介したアクセス

- アクセス修飾子の使用

カプセル化の特徴をそれぞれみながら、より深くカプセル化を理解していきましょう。

データの隠蔽

カプセル化の特徴の1つは、データの隠蔽です。データの隠蔽は、オブジェクト指向プログラミングにおいて重要な概念であり、クラスの内部データを外部から直接アクセスできないようにすることを意味します。

以下は、そのおもな特徴です。

- 外部からのアクセス制限

- データの不正な変更を防止

- データ整合性の維持

- 情報の隠蔽

クラス内部のデータは通常、privateやprotectedのようなアクセス修飾子を使用してアクセス制限されます。アクセス制限されるため、そのデータに直接アクセスすることができるのは、同じクラス内のメソッドのみとなります。

データの隠蔽を行うことで、外部からの不正なデータ変更を防止できます。クラス内で適切なメソッドを使用してデータにアクセスし、変更することができるため、不正な操作の制限が可能です。

データの隠蔽は、データの整合性を維持するための重要な手段です。クラス内のメソッドを通じてのみデータにアクセスすることで、データが変更される際に適切な検証や処理を行うことができます。

データの隠蔽により、クラスの内部実装の詳細が外部に公開されず、情報の隠蔽が実現可能です。情報を隠蔽できるため、クラスの利用者は、クラスのインターフェースにのみ依存し、内部実装の変更に影響されることがありません。

メソッドを介したアクセス

メソッドを介したアクセスができるのは、カプセル化の特徴の1つです。これは、オブジェクト指向プログラミングにおいて、クラスのデータに内部からアクセスする際に、直接データにアクセスするのではなく、クラス内に定義されたメソッドを使用してアクセスすることをさします。

以下は、おもな特徴です。

- アクセス制御

- データの整合性の確保

- 抽象化と情報の隠蔽

- インターフェースの提供

クラスのデータにアクセスするためのメソッドは、適切なアクセス修飾子を使用して定義されるものです。このため、外部からのアクセスを制御し、データの隠蔽とカプセル化を実現します。

メソッドを介したアクセスを使用することで、データの変更や操作が適切なルールに従って行われるように制御することができます。メソッド内にデータに対する適切な検証や処理を行うことで、データの整合性の確保が可能です。

メソッドを介したアクセスにより、クラスの内部実装の詳細が外部に公開されず、抽象化と情報の隠蔽が実現できます。このため、クラス利用者は、クラスのインターフェースにのみ依存し、内部実装の変更に影響されることがありません。

メソッドを介したアクセスにより、クラスの外部に提供されるインターフェースが明確化されます。外部の利用者は、公開されたメソッドを使用することで、クラスの機能へのアクセスが可能です。

アクセス修飾子の使用

カプセル化の特徴の1つは、アクセス修飾子の利用です。

アクセス修飾子は、クラスのメンバに適用され、そのメンバへのアクセスを制御します。アクセスを制御することで、クラスのデータを保護し、クラスなの内部実装の詳細の隠蔽が可能です。

以下は、そのおもな特徴です。

- データの隠蔽と制限

- 外部からのアクセス制御

- カプセル化の強化

- 情報の隠蔽と抽象化

アクセス修飾子を使用することで、クラスの内部データに対するアクセスを制限することができます。たとえば、private修飾子を使用することで、そのメンバに直接アクセスできるのは、同じクラス内のメソッドのみとなる、などです。

これらの制限を活用することで、データの隠蔽とデータの整合性を維持することが容易です。アクセス修飾子を使用すれば、外部からのアクセス制御が可能です。

たとえば、public修飾子を使用していると、そのメンバにはどのクラスからでもアクセスできるようになりますが、private修飾子を使用することで、そのメンバに外部からのアクセスを完全に制限することができます。

アクセス修飾子を有効に活用することで、クラスのカプセル化の強化が可能です。適切に設定されたアクセス修飾子により、クラスの内部実装の詳細が外部に公開されず、クラスのインターフェースが明確化されます。

ほかにも、情報の隠蔽と抽象化を実現することができます。外部の利用者は、公開されたインターフェースを通じてクラスの機能にアクセスし、内部実装の詳細を意識することのない利用が可能です。

カプセル化の例

ここまで、カプセル化の特徴をみてきました。次に、銀行口座を例にして、カプセル化の一例をみていきます。

たとえば、銀行口座のクラスを考えてみます。

銀行口座には、口座残高(データ)と、お金を預ける行為と引き出す行為が行える機能(メソッド)があるとよいでしょう。

このとき、口座残高は、外部から情報が漏れることがないようにしなければなりません。この場合、アクセス修飾子として、privateとして設定することで、データの隠蔽が図れるでしょう。

また、お金を預ける行為や引き出す行為は、外部からアクセスできなければなりません。このため、この2つの処理には、publicをアクセス修飾子として設定するのがよいでしょう。

このように、カプセル化を実現することで、銀行口座のクラスは外部からの不正な操作を防ぎ、口座のデータの整合性やセキュリティの保護が可能です。外部の利用者は、公開されたメソッドを使用して口座にアクセスするため、内部の実装の詳細に依存することなく、口座の機能を利用できます。

カプセル化 オブジェクト指向のまとめ

今回は、カプセル化に関して、以下のことがわかりました。

- カプセル化はデータ構造とそのデータを操作するためのメソッドを一緒にまとめ外部からの直越的なアクセスを制御する技術

- 「継承」「カプセル化」「多様性(ポリモーフィズム)」がカプセル化の三大要素である

- カプセル化することでデータを保護できたり安全性の向上が図れたりする

- アクセス修飾子には「public」「protected」「private」「無指定」がある

- データを隠蔽したりメソッドを介したアクセスができるのがカプセル化の特徴

カプセル化は、データ構造とそのデータを操作するためのメソッドを一緒にまとめ、外部からの直接的なアクセスを制御する技術です。

「継承」「カプセル化」「多様性(ポリモーフィズム)」がカプセル化の三大要素であり、いずれも重要なものばかりとなります。

カプセル化することで、データを保護できたり、安全性の向上が図れたりします。

カプセル化の特徴に、アクセス修飾子があり、これには、「public」「protected」「private」「無指定」があります。ほかにも、データを隠蔽できたり、メソッドを介したアクセスができたりするのが、カプセル化の特徴です。

このように、オブジェクト指向プログラミングに重要な要素であるカプセル化ですが、わからないこともあるでしょう。カプセル化を活用した実装を行う際に、わからないことや不明な点があれば、多くの知見を持つ、株式会社Jiteraへご相談ください。

わからない点や不明点をご相談いただければ、どのようなことでも適切なアドバイスをご提案させていただきます。