システム開発の世界ではあらゆる技術、知識、言語が用いられていますが、効率的なコミュニケーションであったり、技術文書において共有理解ができるような用語・略語が数多く存在します。

この記事では、初心者から上級者までがシステム開発工程で遭遇するであろう略語を基礎から応用まで幅広く解説していきます。

SDLCやCRUD、DBMSといった基本的な略語から、DevOpsやCI/CD、IoTといった応用的な略語まで、一つ一つの意味とその使用シチュエーションを説明するので、ぜひ参考にしてみてください。

食品商社営業からシステムエンジニアへと転職後、バックエンドエンジニア(Java, PHP)として尽力。開発リーダーを含む上流工程〜下流工程に携わる。IT関連記事から芸能・法律など幅広ジャンルにて執筆。

【基礎】システム開発工程の略語一覧

SDLCとは?

SDLC(Software Development Life Cycle)は、ソフトウェア開発ライフサイクルを指したソフトウェアの企画から廃棄までの全工程を体系的に管理するフレームワークです。

現場ではプロジェクトの進行状況を把握し、各フェーズ(要件定義、設計、開発、テスト、デプロイメント、保守)におけるタスクやリソースの管理に活用されます。

例えば、「このプロジェクトはSDLCの設計フェーズに入りました。設計ドキュメントのレビューを来週までに完了させましょう」というように利用されます。

CRUDとは?

CRUDは、データベース操作の基本的な4つの機能(Create: 作成、Read: 読み取り、Update: 更新、Delete: 削除)を指します。

開発現場ではほとんどのアプリケーションがこれらの操作を必要とするため、CRUD操作のは頻繁に利用されます。

基本的にはSQL文を利用して、TBLに情報をインサート(登録)、セレクト(取得)、アップデート(更新)、デリート(削除)を行います。

現場によっては各バッチやAPIの詳細設計書など以外にも、CRUD図が利用されておりど「どのAPIで」「どのバッチで」「どのテーブルに対して」「どんな操作を行なっているのか」を一目で確認できるような一覧表なども用いられます。

DBMSとは?

DBMS(Database Management System)はデータベースを管理するためのシステムで、データの格納、取得、更新、管理を効率的に行うことができます。

開発現場では、MySQL、PostgreSQL、Oracle DatabaseなどのDBMSが広く利用されており、データの整合性保持やセキュリティ管理、トランザクション管理などの機能を提供しています。

UIとは?

UI(User Interface)はユーザーとシステムとの間のインターフェースを指し、ユーザーがシステムを容易に操作できるように設計されます。

開発現場では、ウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションの画面設計においてUIの使いやすさが重視されます。

例えば、「このUIはユーザーにとって良い設計ではないので、より直感的に操作できるようにデザインを見直しましょう」というフィードバックがUI設計のレビューで行われることがあります。

APIとは?

API(Application Programming Interface)は、異なるソフトウェア間で機能を共有するためのインターフェースです。

開発現場では、外部サービスの機能をアプリケーション内で利用するためにAPIが頻繁に使用されます。

APIを利用することであらゆる機能を相互に補完しあうことができ、適切なリクエスト&レスポンスでやり取りを行うことで、誰でも簡単にその機能を利用できるようになります。

APIごとに処理がまとまっているため、テストする際や改修する際もAPIごとに区切って確認・修正することが可能です。

IDEとは?

IDE(Integrated Development Environment)はソフトウェア開発を支援する統合開発環境のことで、コードの編集、ビルド、デバッグなどの機能を一つのプラットフォーム上で提供しています。

開発現場では、Visual Studio、Eclipse、IntelliJ IDEAなどのIDEが利用されており、開発の効率化に大きく貢献しています。

IDEは種類によってそれぞれの特徴があれど、どれか一つを使いこなせればほとんどの言語で活用していくことができます。

単なるテキストエディタに比べると機能が豊富なため、狭く深くIDEを利用していけるような学習をしていくのがお勧めです。

QAとは?

QA(Quality Assurance)はソフトウェアの品質保証を指し、製品が要件を満たしていることを保証するためのプロセスです。

開発現場では、テスト計画の策定、テストケースの作成、テスト実施、不具合の報告と修正の確認など、品質を確保するための工程が行われます。

要件定義書をもとに策定したテスト項目の実施や、設計書をもとにしたテスト項目おの実施など、その状況によってテスト観点も変わるため、どんなテストを行うべきかの検討が大切になります。

システム開発工程の略称の応用

DevOpsとは?

DevOpsは開発(Development)と運用(Operations)の合成語で、ソフトウェア開発と運用の壁を取り払って連携を強化する文化や実践を指しています。

現場では開発チームと運用チームが密接に協力し、自動化ツールを活用してより迅速に高品質なソフトウェアをリリースすることを目指しています。

例えば、開発チームが新しい機能を開発した際にDevOpsのアプローチにより、自動化されたテストとデプロイメントプロセスを通じて、即座に本番環境に展開してフィードバックを受け取ることが可能になります。

このように、DevOpsは継続的な改善と迅速なリリースサイクルを実現するためのキーとなります。

CI/CDとは?

CI(Continuous Integration)とCD(Continuous DeliveryまたはContinuous Deployment)はDevOpsの重要な概念で、ソフトウェア開発プロセスの自動化と効率化を目指します。

CIでは、開発者がコード変更を頻繁にメインリポジトリにマージすることで自動ビルドとテストが行われ、問題を早期に発見し修正することができます。

CDは、CIのプロセスをさらに進めた、テストをパスしたビルドを自動的に本番環境にデプロイすることを指しています。

現場では、GitHub ActionsやJenkinsなどのツールを使用してCI/CDパイプラインを構築し、コードの変更があるたびに自動でビルド、テスト、デプロイが行われるように設定されているため、手動でのエラーを減らし、リリースプロセスをスムーズにしてくれます。

IoTとは?

IoT(Internet of Things)は日常のあらゆるものをインターネットに接続させて、データの収集や交換を可能にする技術のことです。

現場ではIoTデバイスを利用して様々なデータを収集し、それを基にしたサービス開発や運用が行われています。

例えば、スマートホームシステムでは、温度センサーや照明、セキュリティカメラなどがIoTデバイスとして機能しており、ユーザーはスマートフォンアプリを通じてこれらのデバイスを遠隔で制御できます。

また、製造業では工場の機械にセンサーを取り付け、リアルタイムでの稼働状況の監視や予防保全にIoTが活用されています。

UX/UIとは?

UX(User Experience)とUI(User Interface)は、ユーザーが製品やサービスを使用する際の使用感・操作性などのサービスの利用体験と、そのインターフェースの設計を指します。

現場ではユーザーのニーズを深く理解し、それに基づいた設計を行うことが重視されています。

UXデザイナーは、ユーザーリサーチやプロトタイピングを通じてユーザーが直面する問題を特定し、それを解決するためのデザインを考案していきます。

UIデザイナーは、そのデザインを具体的な画面レイアウトや要素に落とし込み、直感的で使いやすいインターフェースを作成していきます。

例えばECサイトの開発では、ユーザーが商品を簡単に検索して購入プロセスをスムーズに進められるように、UX/UIの両方の観点から設計が行われています。

システム開発工程の用語の応用

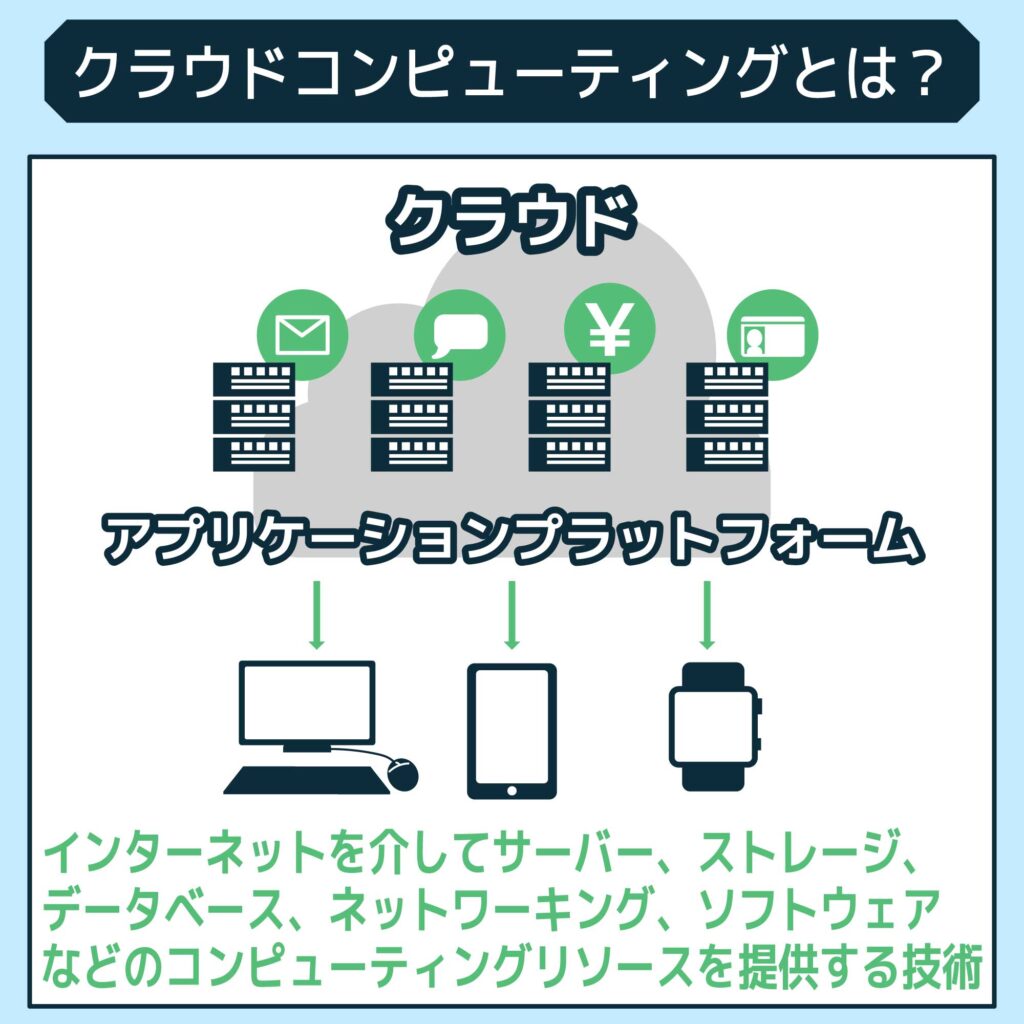

クラウドコンピューティングとは?

クラウドコンピューティングは、インターネットを介してサーバー、ストレージ、データベース、ネットワーキング、ソフトウェアなどのコンピューティングリソースを提供する技術です。

現場では、この技術を利用して物理的なインフラストラクチャーの設置や管理の負担を軽減し、スケーラビリティと柔軟性を大幅に向上させています。

例えば、スタートアップ企業が新しいウェブサービスを立ち上げる際、クラウドサービスを利用することで初期投資を抑えつつ、ユーザー数の増加に応じてリソースを柔軟に拡張できます。

また、クラウドコンピューティングは、バックアップやディザスタリカバリーのプロセスを簡素化してビジネスの継続性を高める役割も果たしています。

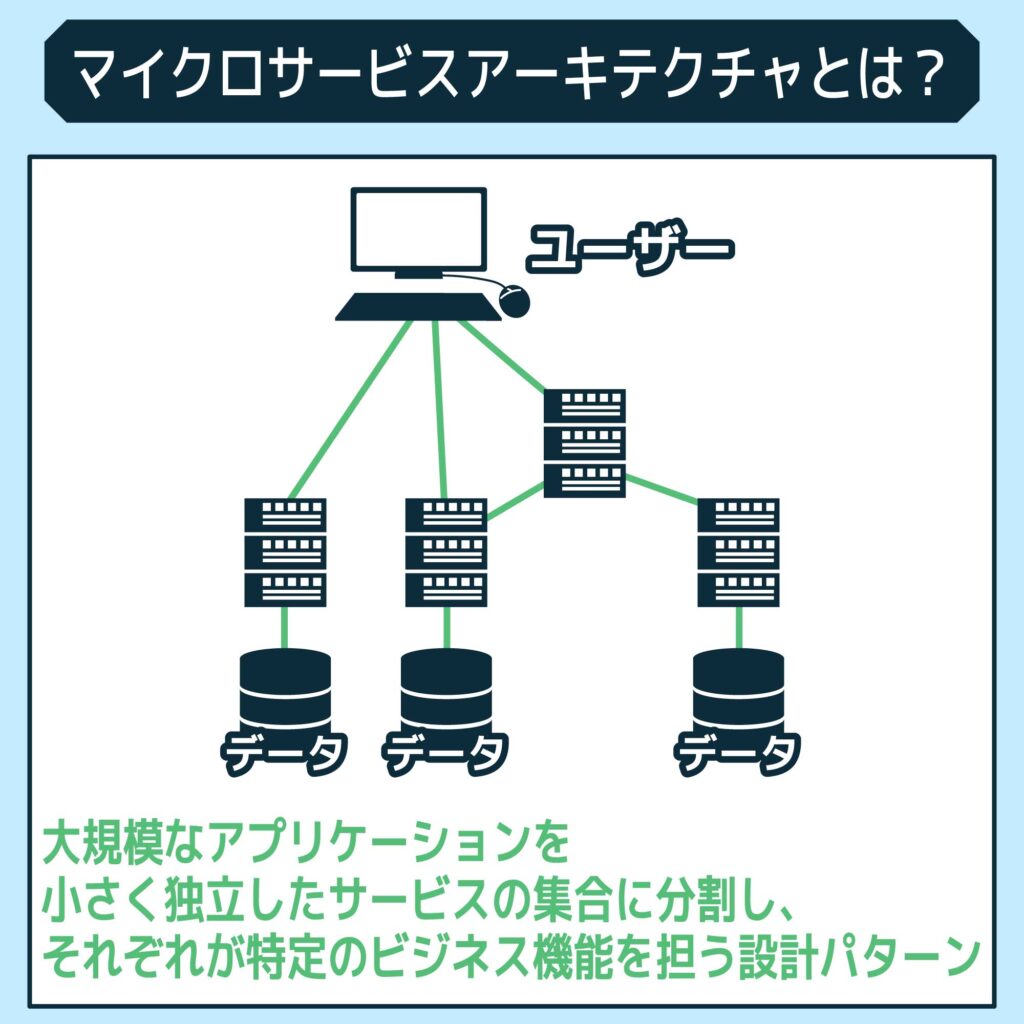

マイクロサービスアーキテクチャとは?

マイクロサービスアーキテクチャは、大規模なアプリケーションを小さく独立したサービスの集合に分割し、それぞれが特定のビジネス機能を担う設計パターンです。

現場ではこのアーキテクチャを採用することで、開発チームがより迅速に機能を開発・デプロイできるようになり、サービス間の依存関係を最小限に抑えることができます。

電子商取引プラットフォームでは、商品管理、注文処理、ユーザー認証などの各機能を独立したマイクロサービスとして実装すると、それぞれが独自のデータベースを持つため独立してスケールアウト可能です。

これにより、特定のサービスに障害が発生しても他のサービスに影響が少なく全体のシステムの耐障害性が向上が期待できます。

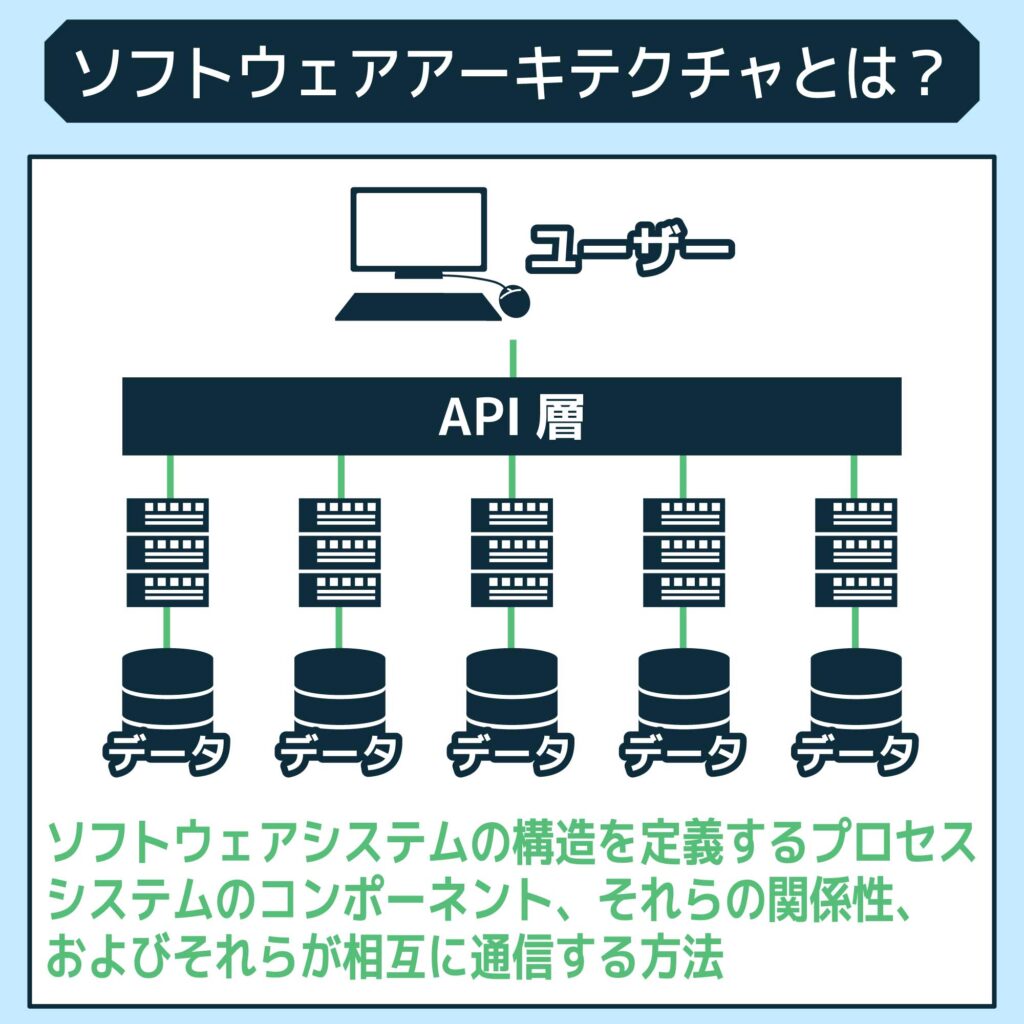

ソフトウェアアーキテクチャとは?

ソフトウェアアーキテクチャは、ソフトウェアシステムの構造を定義するプロセスであり、システムのコンポーネント、それらの関係性、およびそれらが相互に通信する方法を指しています。

現場では、ソフトウェアアーキテクチャを通じてシステムの要件を満たし、将来の成長や変更に対応できるように設計されます。

例えば、大規模なエンタープライズアプリケーションを開発する際、モジュール性、再利用性、拡張性を考慮したアーキテクチャが採用され、システム全体のメンテナンスなどが容易になるでしょう。

また、ソフトウェアアーキテクチャはパフォーマンス、セキュリティ、ユーザビリティなどの非機能要件を満たすための重要な役割も担っています。

プログラム開発工程の略語一覧

IDEとは?

IDE(Integrated Development Environment、統合開発環境)は、プログラミングに必要な多くのツールを一つのアプリケーションに統合したソフトウェアです。

現場では、コードの記述、デバッグ、ビルド、デプロイメントなどの開発プロセスを効率化するために広く利用されています。

Java開発者などはEclipseやIntelliJ IDEAを使用し、これらのIDEが提供するコード補完、リファクタリングツール、バージョン管理システムの統合などの機能を活用して開発の生産性を大幅に向上させています。

IDEは、開発者がより集中してコーディングに取り組めるように、煩雑な設定や手順を簡素化してくれる便利なツールです。

OOPとは?

OOP(Object-Oriented Programming、オブジェクト指向プログラミング)は、プログラムをオブジェクトの集合としてモデル化するプログラミングパラダイムです。

現場では、再利用性、拡張性、管理のしやすさを向上させるためにOOPが推奨されています。

例えば、ソフトウェア開発プロジェクトでは、顧客情報管理システムを構築する際に「顧客」というオブジェクトを定義し、名前や住所などの属性と、顧客情報を更新するメソッドを持たせることがあります。

このように、OOPを用いることで、現実世界のエンティティを直感的にコードに反映させて開発プロセスを効率化しています。

SQLとは?

SQL(Structured Query Language、構造化クエリ言語)は、リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)でデータを操作するための標準的な言語です。

現場では、データの検索、挿入、更新、削除などの操作を行うためにSQLが広く使用されています。

例えば、ウェブアプリケーションのバックエンドで、ユーザーが入力した検索条件に基づいてデータベースから情報を取得する際などにSQLクエリが実行されます。

また、レポート作成やデータ分析のために複雑なSQLクエリを使用して、複数のテーブルから関連するデータを結合して取得することなども一般的です。

GUIとは?

GUI(Graphical User Interface、グラフィカルユーザーインターフェース)は、ユーザーがシステムと対話するための視覚的なインターフェースです。

現場では、アプリケーションの使いやすさとアクセシビリティを向上させるためにGUIが重視されています。

デスクトップアプリケーションやウェブアプリケーションの開発などでは、ボタン、テキストボックス、メニューなどのGUIコンポーネントを使用して、ユーザーが直感的に操作できるインターフェースを設計していきます。

GUIの設計にはユーザーエクスペリエンス(UX)の原則が適用されるため、ユーザーのニーズに合わせた使いやすいインターフェースが求められるといえます。

MVCとは?

MVC(Model-View-Controller)は、アプリケーションの設計をモデル(データ)、ビュー(ユーザーインターフェース)、コントローラー(ロジック)の3つのコンポーネントに分離するアーキテクチャパターンです。

現場では、アプリケーションの構造を明確にし、開発とメンテナンスの効率を向上させるためにMVCが採用されています。

ウェブアプリケーションの開発などでは、ユーザーのリクエストに応じてコントローラーがモデルを操作し、その結果をビューを通じてユーザーに表示します。

この分離処理により、データ管理のロジックとユーザーインターフェースの設計を独立させ、一部の変更が他の部分に影響を与えにくくなります。

APIとは?

API(Application Programming Interface、アプリケーションプログラミングインターフェース)は、異なるソフトウェア間で機能やデータを共有するためのインターフェースです。

現場では、APIを通じて外部サービスの機能をアプリケーションに統合したり、アプリケーション間でデータを交換したりすることが一般的です。

例えばソーシャルメディアのAPIを使用してウェブサイトにユーザーのプロフィール情報を表示したり、地図サービスのAPIを利用してアプリケーション内で地図情報を提供したりします。

APIの利用により、開発者は既存のサービスやデータを再利用でき、開発の効率化と機能拡張が可能になります。

chatGPTを扱うためのAPIやLINEを扱うためのAPIなど様々な有名サービスでも公開されています。

DRYとは?

DRY(Don’t Repeat Yourself)はソフトウェア開発の原則の一つで、同じコードを繰り返し書かないようにすることを推奨しています。

現場では、DRY原則に従ってコードの重複を避け、メンテナンス性と再利用性を高めることが重視されています。

例えば、複数の場所で同じ機能を実装する代わりに関数やクラスとして一箇所にまとめ、必要な箇所で呼び出すことでコードの重複を避けることが可能です。

このアプローチにより、将来的な変更やバグ修正が簡単になり、より効率的で信頼性の高いソフトウェア開発が実現できます。

略語の役割と目的

システム開発における略語は、複雑な技術的概念やプロセスを簡潔に伝えるために不可欠な要素といえるでしょう。

これらは、開発者間のコミュニケーションだけでなく営業やマネジメント、それらを管理する幅広い部署間でのコミュニケーションを効率化でき、技術文書を簡略化することで開発プロセスの迅速化と理解の促進を図ることができます。

略語は、日々の会話やドキュメント、コード内のコメントなど開発のあらゆる場面で活用されています。

ここではその略語の役割と目的について解説していきます。

コミュニケーションの効率化

略語は、開発者やプロジェクトチーム間のコミュニケーションをスムーズにするための重要な役割を果たします。

例えば、”API”や”UI”といった略語を使用することで、長い専門用語を繰り返し言及する必要がなくなり、会話やミーティングがより簡潔に、かつ迅速に進行します。

また、”CRUD操作”という表現は、データベース管理における基本的な4つの操作(作成、読み取り、更新、削除)を一括して指すため、開発者が共通の理解を持ちやすくなります。

このように、略語を用いることで専門的な概念を素早く伝え、チームメンバー間の認識の齟齬を減らすことができます。

技術文書の簡略化

略語は、技術文書をより読みやすく理解しやすいものにするためにも役立つでしょう。

例えば、ソフトウェアの設計書や仕様書において、”SDLC(ソフトウェア開発ライフサイクル)”や”DBMS(データベース管理システム)”といった略語を使用することで、文書の冗長性を避けつつ重要な情報に焦点を当てることができます。

また、”IDE(統合開発環境)”や”QA(品質保証)”といった略語は、開発ツールやプロセスに関するセクションを簡潔に記述するのにも役立っているでしょう。

このように、略語を適切に使用することで技術文書がよりアクセスしやすく、情報の伝達が効果的になります。

略語の正しい使い方の注意点

略語の使用はシステム開発の効率を大いに高めますが、その適切な使用には注意が必要です。

特に、コンテクストの正確な理解と略語の過剰使用を避けることが重要で、これらの注意点を無視すると混乱を招き、プロジェクトの生産性に悪影響を及ぼす可能性もあります。

ここでは略語の正しい使い方の注意点についてそれぞれの項目で解説していきます。

コンテクストの理解

略語はその使用されるコンテクストに応じて異なる意味を持つことがあります。

例えば、「API」は一般的に「アプリケーションプログラミングインターフェース」を指しますが、極端な例を出すと特定の文脈では「アジア太平洋地域」を意味することもあります。

したがって、略語を使用する際は、その略語が受け手にとって明確であることを確認する必要があります。

開発現場においてはそのような齟齬が起こることはまずあり得ないですが、何も開発知識を持っていない人が聞くと、そのような突発的で気付きにくい認識違いが出ないとも言えません。

例えば、異なる専門分野の人々が参加する会議では、最初に「API」がどのような意味で使用されているのかを明確にすることが重要です。

これにより、誤解を避けつつコミュニケーションの効率を保つことができます。

オーバーユースの回避

略語の過度な使用は、特に新しいチームメンバーや異なる専門分野の人々にとって理解を難しくする可能性があります。

例えば、プロジェクトのドキュメントに「UI」「UX」「API」「DBMS」などの略語が多用されている場合、それらに慣れていない人にとっては非常に読みにくいものとなるでしょう。

したがって、略語を使用する際は受け手がそれらの略語に精通しているか、または文書内で適切に定義されているかを考慮する必要があります。例

えば、初めて使用する略語はその定義を括弧内に記載することで、文書のアクセシビリティを高めることができます。

システム開発工程の略語のまとめ

この記事では、システム開発工程の略語についてそれぞれ一覧を示しつつ解説してきました。

システム開発の世界ではあらゆる技術、知識、言語が用いられていますが、共有理解ができるような用語・略語が数多く存在しています。

そのため、略語を理解しておくことで業務を行う上であらゆる恩恵が得られることは間違いありません。

SDLCやCRUD、DBMSなどの基本的な略語から、DevOpsやCI/CD、IoTといった応用的な略語まで、その意味と使用シチュエーションを幅広く解説してきましたが、メリットもある反面、コンテクストの理解と過剰使用の回避には注意が必要でもあるため状況に応じて使用頻度も確認するのがお勧めです。

システム開発に関連する事項についてお悩みの方は、知識と経験が豊富なJitera社に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Jiteraのリンク:https://jitera.com/ja/solution