ソフトウェア開発におけるシステムテストは、製品の品質を保証するために欠かせないものです。

また、システムテストを行うと、新たな不具合を発見したり、システムの安定性をより確保できる方法が見つかるなど、システムの品質をより高める効果も見込めるでしょう。

この記事ではシステムテストに関する基本知識、そして、様々なテスト手法とシステムテストの流れについて解説します。

とある企業のシステム管理者として10年以上勤めています。 自身の経験や知識を活かし、誰にでも分かりやすい記事をお届けしたいです。

システムテストとは?基本知識

システムテストとは、ソフトウェア開発において特に重要とされる工程の一つです。

通常、システムテストはソフトウェア開発側が行います。確認する内容としては、クライアントからの要求(仕様)を満たしているか、実際に運用する環境上で機能が動作しているか、想定した性能を発揮できているかなどをチェックするのが一般的です。

本項では、システムテストの基本知識について解説します。

システムテストの目的

システムテストを行う目的はいくつかありますが、主な目的としては以下の点です。

- 要求(仕様)を満たしているか:クライアントが求める機能が動作しているかを確認

- 正常に動作するか:実装した機能などが正常に動作しているかを確認

- 不測の事態に対応できているか:エラーやバグなどが発生してもシステム停止に陥らないかを確認

- 性能(パフォーマンス)を発揮できているか:仕様通りの性能を発揮できているか、遅延はないかを確認

上記のようにシステムテストを行うのは、開発したシステムを様々な観点からチェックして、想定した動作をしているか確認するのが本来の目的です。

システムテストを適切に行えば、システム品質が向上し、クライアントの満足度も高まるソフトウェアを提供できるでしょう。

システムテストでの具体的な確認事項

システムテストでは、開発したシステム内の動作すべてを確認するといっても過言ではありません。

ここでは、システムテストでは何を確認するのか、システムテストで重要とされる確認項目について解説します。

- 機能の確認:ソフトウェアに実装したすべての機能が要求(仕様書)通りに動作するか

- 互換性のテスト:ソフトウェアが様々な環境(OS、ブラウザ、デバイス等)で正常に動作するか

- セキュリティの検証:システムの脆弱性やデータ漏洩の可能性を評価し、必要なセキュリティ対策が適切に実装されているか

- エラー処理の検証:ソフトウェアが異常な状況やエラーに対処できているか

システムテストではこれらの項目を重点的に確認し、ソフトウェアの品質を向上させるのが目的となります。

システムテストの主な種類

システムテストにはいくつか種類があり、それぞれテストの目的と特徴が異なるものです。

ここでは、主要なシステムテストの種類とその特徴について解説します。

- 機能テスト:ソフトウェアの各機能が要求通りに動作するかどうかを確認する

- パフォーマンステスト:ソフトウェアが仕様通りの性能が出ているか、負荷に対する応答速度などを評価

- セキュリティテスト:ソフトウェアにセキュリティ脆弱性がないか分析・特定を行う

- ユーザビリティテスト:ユーザーが使いやすい(ユーザーフレンドリー)画面構成になっているか評価

- 確認テスト:ログインやデータの登録など、すべての機能が予定通りの振る舞いをするかどうかを確認

- 評価テスト:システムの一部分ではなく、全体の性能全般を確認する

- 負荷テスト:システムに対して大きな負荷をかけ、性能を判定する

システムテストの計画立案や実行についてお悩みの方は、ぜひ豊富な経験と開発実績を持つ株式会社Jiteraへ遠慮なくご相談ください。私たちの専門チームが、貴社のニーズに合わせた最適なシステムテストのソリューションをご提案します。

システムテストの流れ

システムテストは、ソフトウェア開発において必要不可欠なプロセスです。しかし、実際にどのような流れでシステムテストを勧めていくのでしょうか。

ここでは、システムテストの計画から実施までの流れについて詳しく説明します。

1. テスト計画書の作成

システムテスト最初の段階は、システム計画の作成です。計画書に盛り込む内容としては以下のものがあります。

- テスト目的の明確化:システムに含まれるどの機能をテストするのか、テスト種類も含めて明確にする

- テスト範囲の設定:機能内のどの部分をテストするのか、外部システムとの連携も必要であれば計画に考慮する

- テストスケジュール:システムの納期から考え、テストのスケジュール計画を立案する

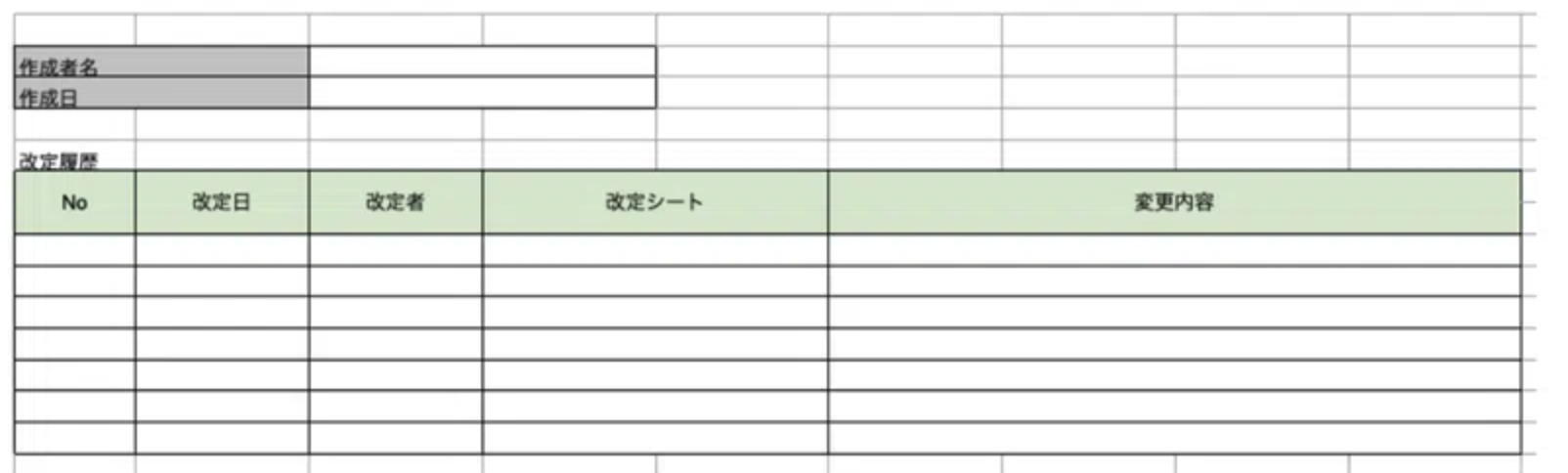

2. テスト仕様書の作成

テスト計画が作成できたら、次にテスト仕様書を作成します。

テスト仕様書は実施するシステムテストの内容を細かく決めたもので、テストで使用するデータやケースの決定、テスト担当者、テストを合格とする評価基準などを盛り込むのが一般的です。

3. テスト実施

テストに関する計画書・仕様書が作成できたら、テストの実施です。

計画書と仕様書の内容に沿って適切にシステムを実施し、不具合やバグを検出していきます。テスト実施が長期間になるのであれば、中間報告を行う場合もあるため、それらの対応についても考慮が必要です。

4. 不具合の修正と再テスト

不具合やバグが発見された場合、開発チームへ内容をフィードバックして不具合部分の修正を行います。

修正が完了したら再度テストを実施し、該当の不具合が解消されたこと、そして新たな不具合が発生していないかの確認が必要です。

5. テスト結果の報告

テストが問題なく完了したら、テスト結果の報告を行います。

報告内容には各テストの結果・品質についての評価を盛り込み、プロジェクト責任者やクライアントへ報告をしてテスト完了です。

システムテスト(単体テスト)と結合テストの違い

システムテストと混同されやすいテストの種類として、「結合テスト」があります。

一般的にシステムテストと呼ばれているのは、特定の機能やアプリケーションの動作をチェックする「単体テスト」を示すことが多く、結合テストとは異なる点に注意しなければなりません。

結合テストは、単体テストでチェック完了した個々の機能などを組み合わせ、システム全体が想定通りに動作するかを確認するのが目的となります。

システムテストと結合テストの主な違いをまとめたのが下表です。

| システムテスト | 結合テスト | |

| テストの対象 | 特定(単体)の機能や操作画面 | 複数の機能間での連携やデータ連携を伴う操作画面 |

| テストの目的 | 機能やアプリケーション単体が動作要件を満たしているか、正常な動作を行っているかを確認 | 複数の機能や画面を使用したときに正常に動作するか、エラーが発生しないかを確認 |

| テストの担当者 | テスト担当者 | テスト担当者、システム開発者 |

| 検出される主な不具合 | 特定(単体)の機能に関する不具合 | 連携部分の不具合 |

システムテストと結合テストはそれぞれが重要な役割を果たしますが、テスト対象とする部分や目的は異なる点に注意しましょう。

システムテストの主な目的

システムテストの主な目的は以下のとおりです。

- 要件を満たしているか:システムがユーザーの要求仕様に従って構築されているかを確認・検証

- 正常な動作:通常の操作でシステムが正常に動作するかを確認

- 異常への対応:システムが異常な状況やエラー発生時に対処できるかを確認

- パフォーマンスの検証:システムのパフォーマンスを評価し、適切な反応速度であるかを検証する

結合テストの主な目的

結合テストの主な目的は以下のとおりです。

データや複数画面の連携:データや複数画面の連携部分が正常に機能するかを検証

データの不整合やエラーの検出:複数の機能や画面を使用したとき特有のデータ不整合やエラーを検出する

以上がシステムテストと結合テストの主な違いとなっています。

結合テストでは主に、単体テストで確認が取れた機能や画面の連携部分をテストするのが目的です。

システムテスト仕様書の作成と活用

厚生労働省公式サイトより引用

システムテスト仕様書とは、実施するシステムテストの詳細を示したもので、一般的には下記内容を含みます。

- テスト対象とする機能や操作画面

- テストで使用するデータやケースの決定

- テスト担当者

- テストの評価基準

システムテスト仕様書を作成すると、システムテストが円滑に進み、そして漏れなく適切なテストを実施できるでしょう。

ここでは、システムテスト仕様書を作成する際の注意点をご紹介します。

仕様書の作成で注意すること

システムテスト仕様書を作成する際は、以下のポイントに注意しなければなりません。

システムテストを行う目的の明確化: テストを行う目的とテスト範囲を明確に定義します。どの部分をテストするのか、何をテストするのかを明示しましょう。

- システム要件の整理:システムの要件を収集し、整理します。要求仕様書や設計文書を参照して、テストケースを作成します。

- テストケースの詳細を決定:各テストケースを詳細に記述します。入力データ、期待されるテスト結果、テストを行う手順を含めます。

- テストケースの優先順位付け:各テストケースに優先順位を付け、テスト全体における重要な部分を明確にします。

これらの点に注意してシステムテスト仕様書を作成すれば、円滑なシステムテストが実施できるでしょう。

仕様書の活用方法

作成したシステムテスト仕様書は、テストの計画・実行・報告のそれぞれの段階で活用されます。実際にどのようにシステムテスト仕様書を活用するのか確認してみましょう。

テストの計画段階では、システムテスト仕様書を基にテスト内容を決定します。

仕様書の中には用いるテストの種類やどのテストケースを採用するか、さらにテストを実施するスケジュールを細かく設定するまでが計画段階です。

次にテストの実行段階においては、システムテスト計画書に記されているテスト種類やテストケースに沿って、テスト実行者がテストを実行します。テスト実行者はテスト結果を確認し、異常や不具合が発生した場合も正確に記録し、責任者へ報告が必要です。

最後に、テスト責任者はテスト結果を基に報告書を作成します。報告書の内容には、システムテスト計画書に記載されたテスト結果と比較し、想定通りのテスト結果が出ているかどうか、不具合や問題点もすべて報告し、必要であれば開発部門へフィードバックを行い、報告完了です。

以上がシステムテスト仕様書の作成と活用の流れとなります。

実際のシステムテストの事例紹介

ここでは、実際に行われたシステムテストの事例についてご紹介します。

実際の事例を参考にすると、システムテストにおいて注意すべき点が見えてくるはずです。

事例1:商品券の管理システムのテスト事例

機種やOSなど、条件の異なる不特定多数の端末(パソコン・スマホなど)でも支障なく商品券の利用状況が確認できるよう、テスト計画に数百種類以上の検証端末を準備して実環境を再現した事例です。

商品券の管理システムは、発行する券種やキャンペーンなどの特殊条件、紙や電子といった様々な要素を組み合わせる必要があるため、システムテスト仕様計画書は綿密に作成され、あらゆるユーザー環境を考慮したテスト計画の策定・実行を行いました。

その結果、システム不具合の検知率が上昇し、システム全体の品質向上へと繋がった事例です。

事例2:海外拠点を含めたシステム開発のテスト事例

世界中で活用されているパッケージ製品を自社開発している企業でのシステムテスト事例です。

同社のシステムは日本だけでなく、海外に複数ある拠点の協力によって開発されており、開発規模が大きくなるにつれ製品の品質を担保するためのテスト人材が足りず、十分なテスト計画が立てられないという課題を抱えていました。

その結果、テスト実施後の工程でも多くの不具合が検出されたり、想定よりも大幅に増えてしまった開発コストや開発スケジュールの大幅な遅延といった数々の問題が発生する事態へ。

この状況を改善しようと、システムテストに特化した専門会社へ介入してもらい、テスト計画工程の見直しを行い、重要度の高い不具合を確実に検出できるように改善されました。

システムテストに特化した会社の協力やテストツールの導入、そして、適切なテスト計画を立案の重要性が分かるのではないでしょうか。

システムテストはテスト担当者やシステム開発者が実施するのはもちろんですが、テストを効率的に実施することを目的としたシステムテストツールを活用する場合もあります。

中にはテストを自動化できるツールもありますが、テスト自動化ツールにはメリット・デメリットもあるため、適切に利用するのが肝心です。

最新のおすすめのテスト自動化ツールを知りたい方は、下記の記事を参照にしてみてください。

まとめ

システムテストは、ソフトウェア開発において品質の確保と潜在的な問題を発見するカギとなる工程です。

特に中小企業においてはシステムテストは重要な工程であり、適切なシステムテストを行うことで、無駄なコスト発生を抑制しつつシステムの品質を向上させ、プロジェクトの予算とスケジュールを守った開発を実現できるでしょう。

また、システムテストによって問題を早期に発見して修正を行えば、最終的には顧客満足度へと繋がります。

このようにシステムテストはシステム開発において重要であり、欠かせない工程です。しかし、適切なシステムテストの実現にはノウハウが必要であるというのもまた事実といえます。

システムテストの計画立案や実行についてお悩みの方は、ぜひ豊富な経験と開発実績を持つ株式会社Jiteraへ遠慮なくご相談ください。