esbuildとは、JavaScriptやTypeScriptのビルドを高速化するために開発されたビルドツールです。

Go言語で実装されており、効率的なメモリ管理、出力ファイルの削減、シンプルな設定などにより、他のビルドツールと比較して高いパフォーマンスを発揮します。

本記事では、esbuildの特徴やメリットについて詳しく解説します。プロジェクトのビルドを高速化し、業務の効率化と最適化を実現したい方におすすめのツールです。

2020年のコロナ渦で在宅期間が増えたことに伴いライター活動を開始。 プログラミング関係からAI関連の記事まで幅広く執筆しています。

esbuildとは

esbuildは、Go言語で開発された高速のJavaScriptバンドラー及びミニファイアです。

esbuildは、フロントエンド開発において大規模なプロジェクトでも、効率的なビルドが可能になります。並列処理や効率的なメモリ管理により、複数のJavaScriptやTypeScriptファイルを1つのファイルにバンドルする機能を提供します。

さらにTreeshakingに対応し、不要なコードを削除することで、ビルドプロセスを大幅に改善できます。

TypeScriptのコンバイルにも優れており、ES6モジュールとCommonsJSモジュールをどちらもサポートしているので、幅広いプロジェクトに対応するので応用範囲が広いです。

esbuildのメリット

esbuildは、フロントエンド開発におけるビルドプロセスの効率化と最適化に大きく貢献します。ここでは、そのメリットを解説します。

ビルド速度の改善

esbuildの最大の利点は、驚異的なビルド速度です。Go言語で開発されたesbuildは、並列処理と効率的なメモリ管理により、他のビルドツールと比較して圧倒的な速度を実現します。

大規模なプロジェクトでも、数秒から数十秒でビルドが完了し飛躍的な時間の短縮が可能です。

これにより、開発者はビルド待ち時間を大幅に短縮でき、生産性を向上させることができます。また、ビルド速度の改善は、CI/CDパイプラインの高速化にもつながり、開発サイクルの短縮化に貢献します。

TypeScriptの高速コンパイル

TypeScriptは、JavaScriptに型安全性を提供する人気のプログラミング言語ですが、大規模なプロジェクトではコンパイル時間が長くなる傾向があります。

esbuildは、TypeScriptの高速コンパイルに特化しており、他のビルドツールと比べて圧倒的な速度でTypeScriptのコンパイルを行います。

これにより、TypeScriptプロジェクトにおけるビルド時間を大幅に短縮することができます。esbuildのTypeScript高速コンパイル機能は、型安全性を重視しつつ、開発速度を維持したい場合に特に有効です。

Tree shakingによる不要コードの削除

esbuildは、Tree shakingと呼ばれる最適化手法を採用しています。

Tree shakingは、バンドル対象のコードを解析し、使用されていない不要なコードを自動的に削除しするので、動作確認のコストを上げてしまうといったトラブルを防げるのが強みです。

これにより、バンドルサイズを削減し、アプリケーションのロード時間を改善することができます。esbuildのTree shakingは、高速かつ効果的に不要コードを取り除き、最終的なバンドルを最適化します。不要なコードの削除は、アプリケーションのパフォーマンス向上と帯域幅の節約につながります。

ES6とCommonJSのサポート

esbuildは、ES6(ECMAScript 2015)モジュールとCommonJSモジュールの両方をサポートしています。これにより、最新のES6モジュールシンタックスを使用しつつ、既存のCommonJSモジュールとの互換性を維持することができます。

esbuildは、モジュールの解決とバンドルを高速に行い、異なるモジュールシステム間のシームレスな連携を実現します。開発者は、プロジェクトの要件に応じて適切なモジュールシステムを選択でき、柔軟性と利便性を両立し、より円滑な開発が可能です。

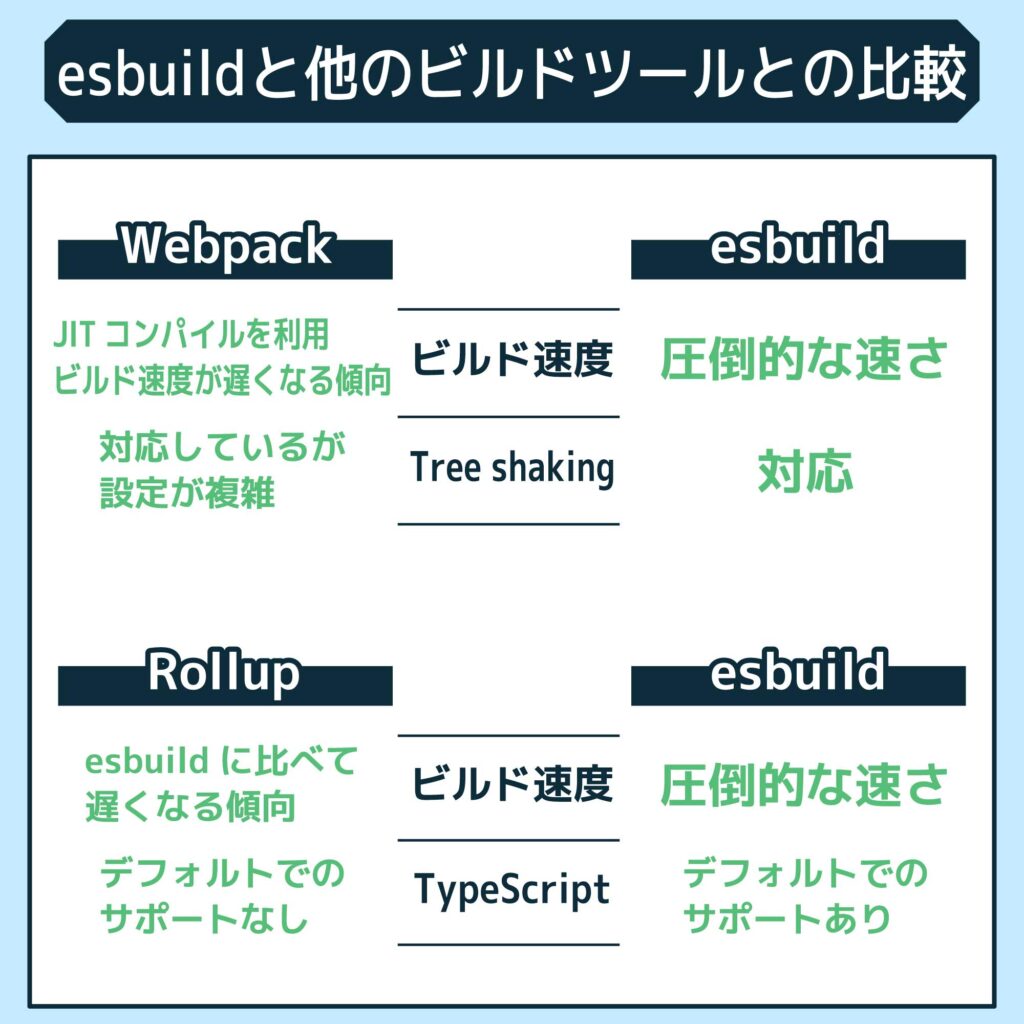

esbuildと他のビルドツールとの比較

esbuildは高速なビルドを実現するビルドツールですが、他のビルドツールとはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、esbuildとWebpackおよびRollupを比較し、それぞれのツールの特徴や長所・短所を探ります。

ビルド速度、Tree shaking、モジュールシステムのサポートなど、各ツールの比較ポイントを詳しく解説します。これらの比較を通じて、プロジェクトに適したビルドツールを選択する際の参考にしてください。

以下はesbuildと他ビルドツールの比較表になります。

| 機能 | esbuild | Rollup | Webpack |

|---|---|---|---|

| パフォーマンス | 高い | 中程度 | 中程度 |

| 使いやすさ | 非常に簡単 | 簡単 | 中程度 |

| 設定 | 最小限 | 中程度 | 詳細 |

| プラグインエコシステム | 多数のプラグイン | esbuildと同等 | esbuildより多い |

| ツリーシェイキング | あり | あり | あり |

| コード分割 | なし | あり | あり |

| TypeScriptサポート | 非常に優秀 | 良い | 良い |

| 出力フォーマット | ESM、CommonJS | ESM、CommonJS IIFE、UMD |

ESM、CommonJS、AMD、UMD |

| 開発サーバー | あり | なし | あり |

esbuildとWebpackとの比較

ビルド速度

esbuildとWebpackを比較した場合、ビルド速度はesbuildが圧倒的に優れています。esbuildはGo言語で実装されており、並列処理やキャッシュの効率的な利用により、高速なビルドを実現します。他バンドラーと比べて、おおよそ10~100倍速いことが特徴です。

一方、WebpackはJavaScriptで実装されており、ビルド速度はesbuildほど高速ではありません。特に大規模なプロジェクトになるほど、esbuildとWebpackのビルド速度の差は顕著に表れます。

Tree shaking

Tree shakingは、不要なコードを削除し、バンドルサイズを最適化する技術です。esbuildとWebpackはどちらもTree shakingをサポートしています。ただし、WebpackのTree shakingは設定が複雑で、適切に設定しないと十分な効果が得られない場合があるので、注意が必要です。

一方、esbuildのTree shakingは自動的に行われ、シンプルな設定で効果的にバンドルサイズを削減できるので、開発のパフォーマンスが向上します。

ES6とCommonJSのサポート

esbuildは、ES6モジュールとCommonJSモジュールの両方をサポートしています。一方、WebpackはデフォルトではCommonJSモジュールを使用しており、ES6モジュールを使用するためにはBabelなどのトランスパイラが必要です。

そのため、esbuildはよりシンプルにモジュールシステムを扱うことができます。ただし、WebpackはES6モジュールへの対応も進んでおり、設定次第では両者の差は小さくなりつつあります。

esbuildは以下のコマンドを実行すれば、自動的にモジュール形式を検出して、処理が可能です。

esbuild src/index.js –outfile=dist/bundle.js –bundle –platform=node

esbuildとRollupとの比較

ビルド速度

esbuildとRollupを比較した場合、ビルド速度はesbuildが優れています。RollupもJavaScriptで実装されており、esbuildほどの高速化は実現できていません。特に、大規模なプロジェクトやTypeScriptを使用するプロジェクトでは、esbuildのビルド速度の優位性が顕著になります。

ただし、RollupはTree shakingに優れており、バンドルサイズの最適化では、詳細な設定とオプションの豊富さが強みです。esbuildは、Rollupほどはオプションが豊富ではありません。

TypeScriptのサポート

esbuildは、TypeScriptを直接サポートしており、高速なコンパイルを実現しています。一方、RollupはTypeScriptを直接サポートしておらず、プラグインを使用することが必要です。

そのため、TypeScriptのコンパイル速度はesbuildが優れています。ただし、RollupはTypeScriptの型定義ファイルを生成できるプラグインがあるため、型定義ファイルが必要な場合はRollupが有利です。

柔軟なカスタマイズ

RollupはプラグインアーキテクチャにかたよりAppendとTransformというシンプルかつ柔軟なインターフェースを提供しています。これにより、高度なカスタマイズが可能であり、プロジェクトに応じて細かな設定を行うことができます。

一方、esbuildはシンプルさと速度を重視しているため、プラグインアーキテクチャは提供しておらず、カスタマイズ性はRollupほど高くありません。ただし、esbuildも設定ファイルを使用することで、ある程度のカスタマイズは可能です。

esbuildの基本的な使い方

基本的なバンドル

複数のJavaSprictなどのファイルをバンドルすることにより、依存関係の解決やファイルの最適化が行われます。最終的にはプラウザやNode.js環境で効率的に実行可能なファイルの生成ができます。

出力コードのターゲットを指定することで、esbuildが適切な仕様に合わせてトランスパイルし、互換性を確保します。

またesbuildはバンドル時に、複数のオプションをサポートしています。ターゲットにおいては、出力するJavaSprictのバージョンをes2015

ミニファイでは

を実行することによりコードの最小化が可能です。

複数の入力ファイル

esbuildで複数の入力ファイルをバンドルする方法は2つあります。

1つ目は複数のエントリーポイントを使用し、それぞれを個別にバンドルする方法です。

各エントリーポイントごとに出力ファイルを指定しpackage.jsonにスプリクトを追加することで個別にバンドルするコマンドをスムーズに実行できます。

2つ目はまとめて1つの出力ファイルにバンドルする方法です。

出力形式

esbuildはプロジェクトの要件に応じて、適切な形式を選択できます。

lifeは即時実行関数形式で出力され、プラウザ環境で直接実行可能な形式です。グローバルスコープを汚染せず、JavaScriptコードを実行する場合に向いています。

umdはプラウザとNode.jsどちらでも使用できる汎用的な形式です。様々なモジュールシステムに対応していることが強みです。

外部モジュール

外部モジュールを指定することにより、バンドルからの特定的な依存関係を除外し、代わりにそれらを実行する際外部から提供されるように構築することができます。

–externalオプションを使用し外部モジュールを指定し、モジュール名を渡すことで、そのモジュールはバンドルから除外されます。

ビルド時間の短縮によるパフォーマンスの向上、バンドルの縮小によるロード時間の短縮、重複する依存関係の除外による効率的な依存関係の管理などが主な利点です。

監視モード

監視モードを使用することで、変更が検出されるたびに自動的に再ビルドが行われるので開発作業が効率化に繋がります。

コマンドラインで監視モードを有効にする場合のオプションは–watchの使用が最適です。

これによりsrc/index.jsとその依存関係が監視され、ファイルが変更されるたびに、dist/bundle.jsが再ビルドされます。

監視モードのonRebuildというコールバック関数を指定することで、ビルドの成功や失敗を検知してカスタム処理を実行することが可能です。

esbuildの実装例

esbuildを実際のプロジェクトで使用する際の実装例を紹介します。

基本的な使い方から、TypeScriptやReactプロジェクトでの利用例まで、具体的なコード例を交えて解説します。

esbuildの設定ファイルの書き方や、CLIからの実行方法、npm scriptsへの組み込み方など、実践的で現場でも役立つ内容です。

これらの実装例を参考に、自分のプロジェクトにesbuildを導入してみましょう。

TypeScriptプロジェクトでのesbuild利用例

TypeScriptプロジェクトでesbuildを使用する場合、tsconfig.jsonを用意し、esbuildコマンドに>–platform=nodeオプションを指定します。

これにより、Node.js環境向けにビルドされます。また、–loader:.ts=tsオプションを指定することで、ファイルをTypeScriptとして処理するように設定します。さらに以下のコマンドを実行することで、TypeScriptファイルをバンドルすることが可能です。

npx esbuild src/index.ts –bundle –outfile=dist/bundle.js –platform=node –minify

他にも以下のコマンドでプロダクション用の設定を行うことにより、不要なソースマップの生成を防ぎます。

build({ entryPoints: [‘src/index.ts’], bundle: true, outfile: ‘dist/bundle.js’, platform: ‘node’, minify: true, // コードの圧縮 sourcemap: false }).catch(() => process.exit(1))

Reactプロジェクトでのesbuild利用例

ReactプロジェクトでesbuildとJSXを使用する場合、–loader:.js=jsxオプションを指定することで、JSXを含むファイルに適切に処理できます。

さらに

オプションを指定することで、プロダクションビルドの作成が可能です。

esbuildのデメリットとその対策方法