WEBアプリ開発を始めとして、システム開発には開発統合環境(IDE)と呼ばれるツールが欠かせません。

従来のIDEは面倒なセットアップや拡張機能のインストールといった初期設定を一々行う必要がありました。

更にマルチプラットフォームに対応していないことも多く、仕事する場所自体が制限されるなどプロジェクトのフットワークは重くなる一方です。

例えば新しい開発メンバーがプロジェクトに参加する場合、プロジェクトに合わせたIDEのセットアップやkitのインストール、開発用デバイスの用意など下準備だけで結構時間がかかります。

この記事では、そういった問題点を解決し開発の柔軟性を向上させるブラウザ型IDE「Replit」を紹介します。

Replitならば、出先のタブレットやスマホからでも開発に参加でき、セットアップが不要なため急な追加メンバーにも迅速に対応可能です。

日本サーバーのバグについて

2024年9月1日現在において、Replitの機能が日本からアクセスできなくなっております。

公式からのアナウンスでは、プランの大幅な変更とアジア向けサーバーの影響で接続できなくなっていおり、順次復旧予定とのことです。

国立の情報系大学院で情報工学、主にUI/UXを学んだあと、NTT子会社に勤務。 退社後はフリーランスとして、中小規模事業者様のIT化、業務自動化を支援しています。 DX推進の提案やPythonなどを用いた専用RPAツール開発のほか、市営動物園の周年企画などにもITエンジニアとして参画させていただきました。

Replitとは?

Replitは、手軽にブラウザから利用できる統合開発環境(IDE)です。

セットアップがほぼ不要な上、PythonやJavaScript、GO Langを始めとして、50以上の開発言語に対応しています。

また、GitHub連携機能や、リアルタイムでの共同作業機能、AIによるコーディング支援など近年では必須となってきた各種機能をサポートしています。

Replitの手軽さと多機能性は、特にスタートアップ企業や個人開発者にとっては非常に大きな魅力です。

無料プランでも基本的な機能と代表的なプログラミング言語をサポートしているため、ひとまず使い勝手だけ体験してみるのもよいでしょう。

更にReplitは公式にスマートフォン用アプリを提供しています。

スマートフォンさえ持っていれば、客先や出張中のホテル内からでもPCと同じ感覚で開発作業を進められるため、使う場所を選びません。

残念ながらUIは日本語非対応で、AI機能についての使い方も英語マニュアルから調べる必要があります。

ですが、基本的にはプログラミング言語さえわかっていれば問題なく利用可能です。

Replitでできること

![]()

ブラウザ上で実行・保存・公開が可能

Replitはブラウザ型IDEなので、ツールのセットアップやインストールをスキップして、ブラウザ上から直接プログラミングできます。

50以上のプログラミング言語に対応しているため、利用言語切替も不要です。

また、開発中に面倒となるデプロイ作業が半自動化されているため初心者でも安心してリリースまで進行可能です。

リアルタイムで共同編集ができる

Replitは、複数のユーザー間でのリアルタイム共同作業やリアルタイム編集、ファイルの共有をサポートする共同編集機能があります。

同じファイルを同じIDEでリアルタイム共有できることで、作業の効率化はもちろんバグの早期発見や積極的なアイディアのすり合わせがおこなえます。

またこのリアルタイム共同編集機能は、完成したコードのレビューにも活用することができ、チーム内のフィードバックを手軽に集めることができるため最終的なコードの品質向上にも期待できます。

GitHubとの連携をサポート

ReplitはGitHubとの連携機能をサポートしており、GitHubのリポジトリもスムーズに扱えます。

リポジトリからプロジェクトを作成することはもちろん、編集したコードをReplit上から直接GitHubへコミットし、プッシュすることも可能です。

AIを活用したGhostWriter機能

GhostwriterはReplitに搭載されたAIコーディングアシスタントです。

オープンソースコードで訓練されたAIが、最適なコード補完や面倒な定型文の自動入力を補助します。

AIコーディングアシスタントといえばGithub Copilotが有名ですが、Replit AIではコード自動補完やAIチャット機能に加え、共同作業支援やデプロイ支援もサポートします。

またコード補完するAIもReplitが独自のチューニングを加え、より良質なコード補完が行えるように洗練されています。

GhostWriterには以下のような機能があります。

Complete Code:AIがユーザーに最適なコードを提案する

現在記述中のファイル内情報に基づいて、次に記述されるであろうコード郡を提案してくれるコード自動補完機能です。

コーディング中に自動補完する候補がインラインで表示され、コーディングを高速化します。

Explain Code:AIがユーザーにコードの挙動を説明する

選択中のコードブロックの挙動をステップバイステップで説明してくれる機能です。

Transform Code:AIがコードを指定したコンテクストへ変換する

チャットで指示した内容(プロンプト)に従って、選択したコードブロックの修正案を提案する機能です。

また、コメントや変数名などを別言語のコメントやコーディングルールに基づいた単語へ修正することも可能です。

Generate Code:指示されたタスクにしたがってAIが新しいコードブロックを自動生成する

チャットで指示した内容(プロンプト)に従って、最適なコードブロックを生成し提案してくれる機能です。

Replitの始め方

Replitには、3つのプランとエンタープライズ向け特殊プランの合計4プランが用意されています。

ここでは、無料で始められるStarterプランを利用してReplitの始め方を解説します。

Replitのサイトにアクセスし、サインアップをクリック

まずは、Replit公式サイトでアカウントを作ります。

トップページにアクセスし、「Sign up for Free」からアカウント作成を行います。

ログイン情報を入力し、アカウントを新規作成する

アカウントの作成時にはメールアドレスとパスワードを入力して「Create Account」を押すか、外部サービス経由で登録します。

- Googleアカウント

- Githubアカウント

- Facebookアカウント

- Appleアカウント

- SSO(シングルサインオン)

などの外部サービスアカウントから登録可能です。

また外部サービスのアカウントを使わず直接パスワードを作成する場合は、大文字・小文字の英字と数字、記号をすべて含めないと登録できないことに注意してください。

ユーザーネームなどの初期設定を行う

無事アカウントが作成できると、そのままIDE画面に飛びます。

Continueを押すことで、ユーザー情報の登録画面が挟まるため、利用するユーザー情報を登録します。

プランを選択する

ユーザー情報を選択後、Continueを押すことでプラン選択画面に移ります。

無料で利用する場合はStarterプラン(「Continue with Starter」ボタン)を選びましょう。

必要に応じて、利用言語のテンプレートを選ぶ

プランを選び終えたらReplitが利用できるようになります。

最初に登録終了した際には、以下のような「どのプログラミング言語で利用を始めるかテンプレートを選ぶ画面」へ自動で飛びます。

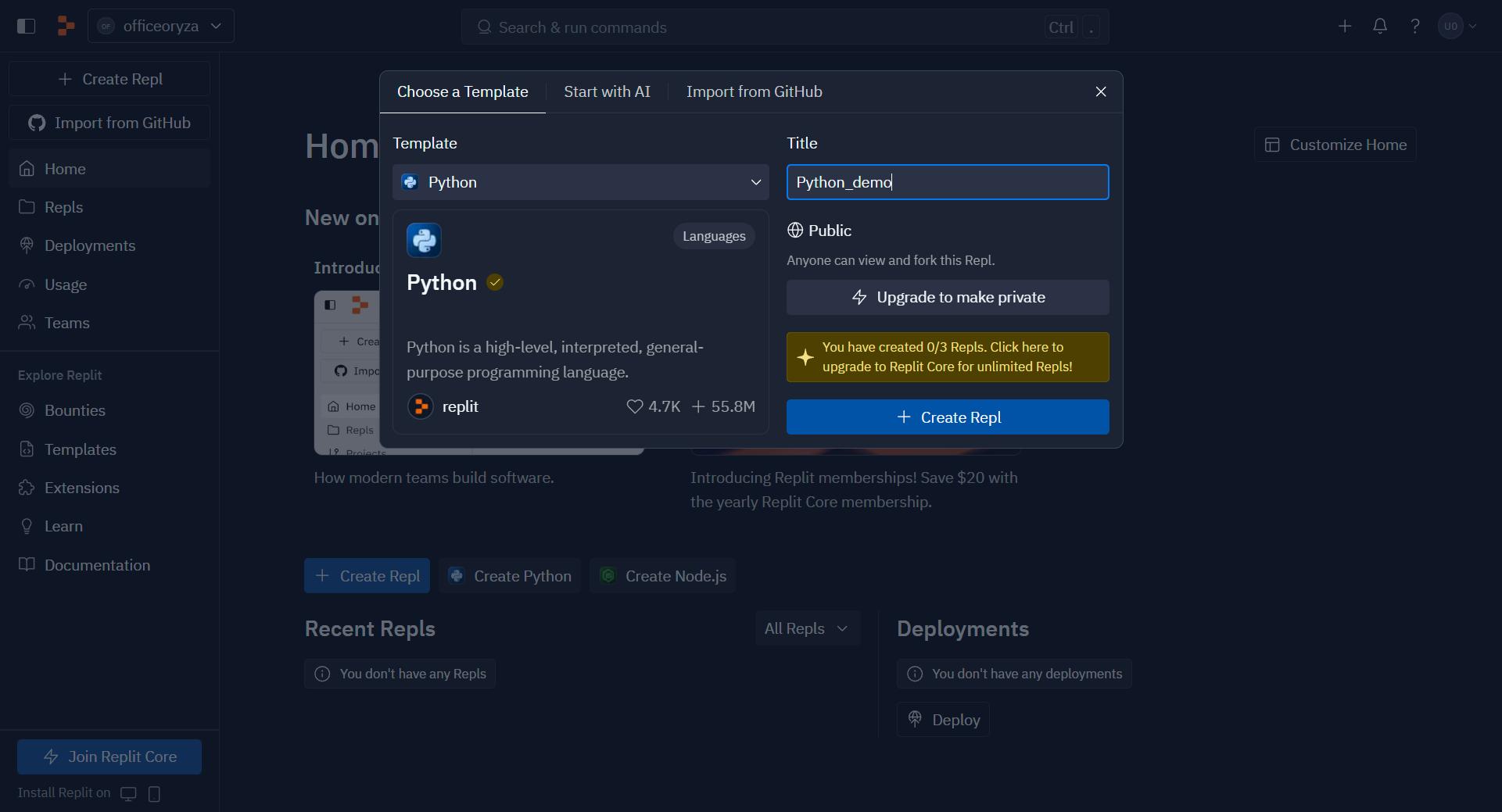

また、IDEのホーム画面左上にある「+ Create Repl」ボタンからいつでも新規テンプレート作成画面を呼び出すことができます。

例えば、Pythonで開発したい場合、以下のようにTemplate「Python」を選んだあと、Titleにプロジェクト名を入力し、+Create Replでプロジェクトを作成します。

画像の例では、プロジェクト名を「Python_demo」という名前にしています。

Replitの料金プラン

Replitの料金プランは以下のようになっています。

| Starter | Replit Core | Teams | Enterprise | |

| 概要 | とりあえずお試しで使ってみたい人用の無料プラン | 高度な機能とサービスを利用して快適に開発したい個人開発者向け。 | Replit Coreに加え、さまざまな共同作業機能や管理機能が利用したいチーム運用向け | より細やかなサポートやセキュリティを求める大規模組織向けプラン |

| 価格(年払い) | 無料 | 月額 10ドル | 1ユーザーにつき月額 40ドル ※現在割引改定中。40ドルは割引なしの参考価格 |

現在価格改定中 利用したい場合は要問合せ |

| vCPUs | 1コア | 4コア | 8コア | 最大64vCPUs |

| 毎月のデプロイ用データ転送量上限(追加課金可能) | 10GB ※ただしほとんどのデプロイ機能が制限されている |

100GB | 1,000GB | カスタム |

| メモリ | 2GB | 8GB | 16GB | 最大128GB |

| 基本ストレージ容量 | 2GB | 50GB | 250GB | カスタム |

| Replit AI | 機能限定された基本機能のみ | 〇 | 〇 | 〇 |

| SSH機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 |

※2024年8月31日現在

Replitの活用例

ここまで、Replitの手軽さやブラウザ型IDEの魅力について紹介しました。

とはいえ、プログラミング初心者の方にはいまいちReplitの手軽さがどれだけ開発に役立つのかイメージしづらいかもしれません。

そこで、具体的な活用例を2つご紹介します。

Blubberの開発

画像出典:Blubber公式アイコン

ワシントン州シアトルでコンピューターサイエンスを学ぶSøren Roodら学生チームが、Replitを利用してシステムを開発し、わずか3週間という短い期間で月間収益1,000ドル規模のスタートアップに成功しました。

Blubberは、SPAC市場特有の株価上昇傾向を利用するトレーディングボットです。

当初Søren氏は、「SPACが特定のフォームをSEC(証券取引委員会)に提出した直後に、株価が上昇する傾向を利用できないか」と考えました。

そして、アイディアを元に画期的なトレーディングボットBlubberを開発します。

アイディアを迅速にシステムへと落とし込めたことで、コミュニティの形成もスムーズに進み、わずか3週間という短期間でスタートアップへとこぎつけました。

Søren氏はブログにて、「Replitを利用したことで開発、特にデプロイ作業がスピーディーに進み、本プロジェクトの大きな力となった」と強調しています。

学生団体でアプリ開発

画像出典:ブログ記事にて紹介されたRHDEVSのチームチャットを引用

シンガポールの学生団体がReplitを活用し、小規模チームながら700人以上の学生に向けたWebアプリを短期間で開発した事例を紹介します。

RHDEVS(ラッフルズホールソフトウェア開発クラブ)は、シンガポール国立大学(NUS)の学生寮ラッフルズ・ホールに住む学生たちによって組織されたソフトウェア開発チームです。

ある時彼らは、大学の上層部から寮に住む学生のための便利なアプリ郡を、早急に構築するよう依頼されます。

開発期間はマーケティングを含めたったの1ヶ月半しか用意されていませんでしたが、実装する機能はランドリーの管理からコロナ対策用システムまで幅広くサポートしなければなりませんでした。

しかも、当時バックエンド開発のリーダーだったRishabh Anand氏のチームはわずか13人という小規模チームでした。

開発経験のない初心者にも導入が容易なブラウザ型IDEである点や、手軽なデプロイ機能による迅速なプロトタイピングが可能な点が大きなメリットとなり、結果的には事前の計画よりも更に前倒しでアプリのリリースにこぎつけました。

まとめ

ReplitはAIによるコーディングアシスタントや自動デプロイ、リアルタイム共同編集機能を備えたブラウザ型IDEです。

Replitを活用することで、システム開発のスピードを加速させ、短期間かつ小規模チームでも高品質なWebアプリを開発することができます。

現在のソフトウェア開発市場において、アイディアを如何に迅速にプロトタイプへと落とし込むかといった、スピード開発が重要な課題となっています。

ブラウザ型IDE「Replit」を導入することで、面倒なセットアップやデプロイ作業をスキップしてシステム開発自体に注力できるようになります。

システム開発の効率化にお悩みならば、Replitの導入を検討してみるのはいかがでしょうか。

システムをスピード開発して現場に投入し、いち早くフィードバックを得る戦略は昨今当たり前のビジネス効率化戦略です。

株式会社Jiteraでは、独自に開発した自動システム開発AI「JITERA」を併用することで、洗練された独自システムをこれまでにない短期間開発で提供しています。

システム開発にお悩みの企業様、ビジネス戦略にAIを取り入れたい企業様。

是非一度株式会社Jiteraにご相談ください。

実績豊富なエンジニアと独自AIシステムによって、そのお悩みを解決いたします。