「一度完成したプログラムに対して、余計な手を加えたくない」という人は多いです。

ですがシステムの安定した長期運用のためには、プログラムも定期的に整理する必要があります。

整理されていないプログラムは予期せぬバグを引き起こし、トラブルの対応や改修に多くのコストを必要とします。

リファクタリングは、散らかったプログラムの内部構造を整理し、効率的なシステムへと改善させるためのとても重要な手法です。

この記事では、Pythonでリファクタリングがどのように行われるのかについてわかりやすく解説します。

国立の情報系大学院で情報工学、主にUI/UXを学んだあと、NTT子会社に勤務。 退社後はフリーランスとして、中小規模事業者様のIT化、業務自動化を支援しています。 DX推進の提案やPythonなどを用いた専用RPAツール開発のほか、市営動物園の周年企画などにもITエンジニアとして参画させていただきました。

リファクタリングとは

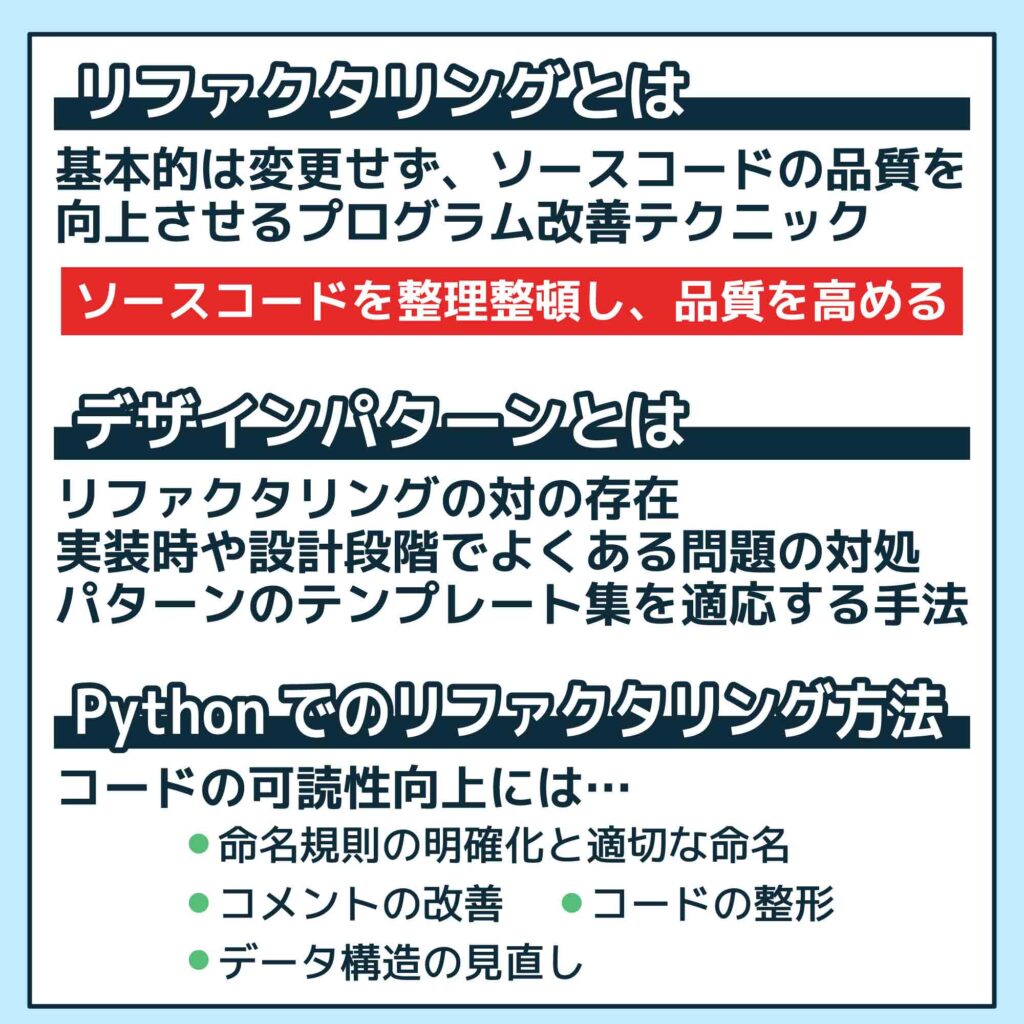

リファクタリング(Refactoring)は、既存のプログラムコードに対して、基本的な振る舞いを変更せずに、可読性や保守性といったソースコードの品質を向上させるプログラム改善テクニックです。

わかりやすく言えば、「実行時の見た時の挙動は変えずに、プログラムの内部構造を整理整頓すること」です。

既存のコードの問題点を洗い直し、

- スパゲッティコードの再構築

- メソッドの冗長性の削減

- わかりにくい構造や、難解なコメント、適当に行われた命名に対する校正作業

など、わかりにくい記述やバグが起こりやすい箇所を改善することで、信頼性が高く効率的なシステム開発を行います。

ぐちゃぐちゃの書類が山積みになっている机でまともな仕事ができるでしょうか?

関係者があやふやなままプロジェクトが回せるでしょうか?

数十冊適当に積まれている無地のファイルやノートから、適切な書類を見つけだせますか?

掃除や整理整頓は効率的なビジネスに不可欠な作業です。

そして、リファクタリングはソースコードを整理整頓し、品質を高めるための戦略的アプローチです。

一度完成したプログラムに対して、より高品質なソースコードになるようにリファクタリングすることで、ミスの原因を減らし、ビジネスの効率を改善し、信頼性の高いサービスや製品を開発する土壌を整えることができます。

バッドパターンとリファクタリング

ところで、ソースコードを整理するとは一体どのような作業なのでしょうか。

プログラムのコーディングには、バッドパターン(悪い設計や実装の典型的な例)やグッドパターン(良い設計や実装の模範的な例)という概念があります。

このバッドパターンこそ、ぐちゃぐちゃになった書類や汚い事務室といえます。

よくある解消したほうが良い一般的なバッドパターンとしては、

- スパゲッティコード

- プログラムの処理やメソッドの依存関係が複雑に入り組んでおり、理解が難しいコード。

- いくつもの機能が絡み合い、引き剥がせない様子が、一体化したスパゲッティのようであることからスパゲッティコードと呼ばれます。

- 全容の把握が困難なため、追加実装や機能の変更などの改修が難しく、バグが発生しても原因が突き止められません。

- ゴーストコード

- 処理が行われないメソッドや未使用コード、あるいはコメントアウトされたコードなど、意味のないプログラムコード全般。

- コードの保守性を損ないやすく、将来的にバグの温床になります。

- 「//よくわからないけど動いているからそのままにしておく」といった注記が書かれているプログラムなど、非常によくあるバッドパターンの一つです。

- 無計画なハードコーディング

- 固定の値が直接プログラムに埋め込まれているようなコード。

- 無計画に行うと柔軟性や拡張性を失います。

- ただし、パラメータの整理などで計画的にハードコーディングを利用することもあり、一概にバッドパターンであるとも言えません。

- 肥大化した大きな関数やクラス

- 単一の関数やクラスが複数の責務を担当しているようなコード。

- ソースコードが複雑になる最も大きな要因の一つで、既存のメソッドやクラスを使い回すために無計画に拡張してしまい、最終的にコントロールを失って多くの問題を引きおこします。

- どれだけ注意しても、様々な要因で関数は簡単に肥大化するため、リファクタリングなどの定期的なメンテナンスが必要になります。

といったものがあります。

リファクタリングはシステムの改修や追加実装の際に、こういったバッドパターンを的確に発見し修正するためのテクニックです。

リファクタリングの注意点

この記事ではリファクタリングの方法についていくつかの例を紹介します。

ですが、大前提として「ソースコードの改変は明確な目的を持って、影響範囲を確認しながら行うべきである」ということには十分に注意してください。

なぜならば、何がバッドパターンとなるかは、その時々の要件やビジネス事情によって大きく変化するからです。

例えば、事務机にうず高く積まれた書類を整理する様子を想像してみてください。

この書類を、もし部外者が勝手に(例えば時系列順に)整理した場合、間違いなく悪影響しか生まれません。

いくらバラバラの資料が積み上げてあるように見えても、関係者しか知らない問題が必ず存在します。

- 本日の優先度が高い書類を、処理する順に積み上げていたのかもしれません。

- 何気ない付箋の色がとても重要な意味を持つかもしれません。

- 実はファイルに書かれた時系列からして間違っている可能性すらあります。

無計画なリファクタリングは、逆に生産効率を悪化させます。

よかれと思って改修した結果、逆に利用者や開発チームの混乱を招いては本末転倒になってしまいます。

特に大規模なリファクタリングを行う際には、前提条件を洗い直し、利用者や関係者へ聞き取りを行って問題点を整理し、明確な修正ルールを設けることが求められます。

当然、プログラム改善を行うチームには、ビジネスの事情とコーディング知識に精通しているエンジニアが必要になります。

規模が大きい場合は経験豊富な外部のエンジニアに支援を依頼することも少なくありません。

何れにせよ、リファクタリングを行う際は明確な目的と校正規則を設けた上で行うべきだということを知っておきましょう。

デザインパターンとリファクタリング

ところでリファクタリングと対をなす、「デザインパターン」というアプローチがあります。

バッドパターンを改善するリファクタリングに対して、デザインパターンは実装時や設計段階で「よくある問題に典型的なグッドパターンを適応しておく」アプローチです。

新規実装時に行うデザインパターンと、すでに実装されたものを改善する際に行うリファクタリングを知っておくことで、より品質の高いコードを保つことができます。

| デザインパターン | リファクタリング | |

| 概要 | よくある設計の問題に対して、その問題を解決するグッドパターンのテンプレート集と、そのテンプレートを設計時に適応する手法 | 外部からの見た目の振る舞いを変えずに、プログラムの内部構造を改善する手法 |

| 目的 | ソフトウェア設計の一般的な問題に対する標準的な(あるいは最も無難な)解決策を提供する | 表向きの挙動を変化させずに内部のコードの品質を向上させる |

| 期待される効果 | より構造的で再利用可能な設計やコーディングを用いた開発の実施 | システムの振る舞いを変えずに、より品質が高い(可読性、保守性、拡張性が高い)コードへ変換する |

| パターン例 |

|

|

| 適用するタイミング | 設計時や構築時 | 既存のコードの保守や定期レビューで品質が低いと判断されたとき

または改修、追加機能の拡張時 |

| 適用範囲 | 設計段階から様々なソフトウェアアーキテクチャや要件管理に関与する

有名なデザインパターンを言語仕様として組み込んでいるプログラミング言語も多い |

すでに完成したシステムを、改修目的に合わせ、明確に範囲を絞って適用する

有名なリファクタリング手法を自動実行してくれる機能が搭載されたIDEや開発支援ツールも多い |

Pythonでのリファクタリング方法

Image by macrovector on Freepik

コードの可読性向上

Pythonの可読性を向上させるためのリファクタリングには、例えば以下のような手法があります。

- 命名規則の明確化と適切な命名

- 変数やメソッド、クラスの命名法則を明確に定め、意味が分かりやすく説明的な名前に変更します。

- コメントの改善

- 変数やメソッド、クラスがどんな役割を持つのかわかりやすいコメントを追記します。

- 想定している入力データ

- 出力する値の意味

- 簡単な処理内容

- 処理が長い場合は関数の意図についても追記する事が多いです。

- といった「入力、出力、処理内容」の3要素は書いておくこと。

- 変数やメソッド、クラスがどんな役割を持つのかわかりやすいコメントを追記します。

- インデントなどを使ったコードの整形

- 一貫性のあるコーディングスタイルを採用し、わかりやすく整形します。

- 開発環境によっては、自動整形機能が備わっている場合もおおいです。

- データ構造の見直し

- 処理の意味を適切に表現できる適切なデータ構造を選択し、よりコードの意図が読み取れるようなクラスやオブジェクトを選びます。

- 例えば、ただの配列ではなくListやQueueなど適切なコレクション型を利用するなど。

とはいえ、Pythonはそもそも言語の仕様として、品質の高いフォーマットで書くことを半ば強制しているため、最初に明確な命名規則さえ決めておけば可読性を担保しやすいプログラミング言語です。

また、PEP8という、公式コミュニティによって定められたコーディング規約が存在するためコーディング規約の目安も立てやすいです。

「Pythonのリファクタリングツール」の項で、PEP8を利用したコーディング支援ツールについても紹介しますので参考にしてみてください。

関数の分割

プログラミングにおいて、クラスやメソッドに負わせる責任を明確に分離させることは非常に重要なポイントです。

- 「一つのことをうまくやるプログラムを書け」

- 「各クラスが1つの明確な責務のみを持ち、その責任を完全にコントロールするべきである」

- 単一責任の原則やSOLID原則

など、様々な形で啓蒙が行われていますが、残念ながら現実社会では単一責任の原則はあまり守られていません。

例えば、

- 納期が迫っていてやむなく

- 設計の不備を実装側で取り繕うため

- 顧客から伝えられる不明瞭な要望への対応

- 突発的な要件変更

- 無計画な機能の拡張や新技術への対応

など要因は様々ですが、仕様や技術的な問題、あるいは単に工数を省くために、設計段階やコーディングの段階でしばしば複数の責務を負ったクラスが生まれてしまいます。

関数の抽出や分解といったリファクタリングを行うことで、責任が明確に分離され、変更の影響範囲が把握できるようになります。

肥大化した関数を分割するには多くのアプローチがありますが、大別して

- メソッドの抽出

- 肥大化したメソッド内のコードを、いくつかの小規模な新しいメソッドへと抽出することで、関数の分割を行います。

- メソッドのインライン化

- メソッドの抽出とは逆に、過度に分割してしまったメソッドを一つのメソッドに統合します。

- どこまでが、「分割しすぎたメソッド」なのかは、リファクタリングの要件に従います。

- カプセル化の見直し

- 外部からデータやメソッドを隠蔽することで適切にカプセル化を行い、責任範囲や変更範囲が明確化します。

の3つがよく使われます。

Pythonのリファクタリングツール

PythonにはPEP8規約があり、模範的なコードの目安が存在します。

また、PEP8に準拠しているか、またはどこを修正するべきかという高機能な静的解析ツールや自動整形ツールが存在します。

そのため、静的解析ツールに対応した開発ツールを使えば、最低限「読みやすいコード」へと自動的にリファクタリングされると言えるでしょう。

いくつかPythonのリファクタリングツールについて紹介します。

LinterとFormatterの活用

静的解析ツールには

- Linter

- PEP8に従ったコーディングになっているかを解析します。

- コードに潜在的なエラー要因が無いか、動作に問題がないかをチェックします

- Formatter

- PEP8に従い、見た目に関わる問題箇所を解析します。

- スペースの数や挿入位置、改行の位置、コメントの書き方など、プログラムの動作ではなく、人間の認識にかかわる問題を発見してくれます。

の二種類のツールが存在します。

わかりやすく言えば、lintがコードの動作チェック、formatがコード文の自動校正という認識でも大体の場合は問題ありません。

Linterには

- flake8

- pyflakes、pycodestyle、mccabeといった人気linterを統合した定番のPythonLinterです。

- pylint

- VSCodeの標準Linterです。

- 現在VSCode自体が、開発環境の業界スタンダードになりつつあるため、flake8以上の存在感を持っています。

Formatterには

- autopep8

- 古くからあるPEP8基準の見た目に校正してくれる定番Formatterです。

- VSCodeの標準Formatterでもあります。

- black

- 非常にシンプルで分かりやすい最近流行のFormatterです。

- カスタマイズ性が低いことで逆に気軽に使えるため、最近ではautopep8よりも人気になっている気がします。

- yapf

- Googleが開発したFormatterで、カスタマイズ性が売りです。

といったlinterやFormatterが存在します。

あまり詳しくない初心者の方ならば、気軽に使えるpylint+blackや、VScodeの標準であるpylint+autopep8をおすすめします。

IDEのサポート

主要なPythonの統合開発環境(IDE)には、半自動でリファクタリングを行ってくれるリファクタリング支援ツールが搭載されています。

IDEに任せるだけで、初学者でもよく使われるリファクタリングテクニックを自身のソースコードに適応できます。

以下は、IDEに搭載されているリファクタリング機能の一例です。

| リファクタリング機能 | 概要 | 効果 |

| 変数・メソッドのリネーム | 変数やメソッドの名前を変更する際に、その変更をコード全体に一括で反映させる | 変数やメソッドの一貫性を保ちながら、効率的にコードの可読性を向上できます。 |

| メソッドの抽出 | 肥大したメソッドから小規模な新しいメソッドを抽出し、それを元のメソッドから呼び出すように変更する | 単一責任の原則に基づくメソッドの分割が簡単に行なえます。 メソッドの再利用性の向上にも繋がります。 |

| メソッドのインライン化 | 不要になったメソッドを呼び出し元に統合し、メソッドの呼び出しを削除する | 余分なメソッドを整理することでコードがシンプルになり、取り扱いやすくなります。 |

| 変数の抽出 | 式やリテラルを理解しやすい変数へ抽出する | 複雑な式を理解しやすい単位に分割し、変数名によって意図を明確化することで、可読性を向上させます。 |

| コードの移動 | クラスやメソッドを他の場所に移動することで、コードの構造自体を整理する | 関連するコードをまとめて整理することで、各クラスやメソッドのモジュール性を向上させます。 |

その他にも、フィールドのカプセル化やサブクラスやインタフェースへの抽出、未使用のインポートの削除といった高度な自動リファクタリング機能を備えたIDEが存在します。

IDEはLinterやFormatterもサポートしていることが多く、うまく自動リファクタリング機能と組み合わせることで、効率的にコードの改善が行えます。

Pythonを開発する際には、例えば以下のようなIDEを活用してみてください。

- VSCode(Visual Studio Code)

- Microsoft社が提供する、利用可能な軽量で高機能なオープンソーステキストエディタです。

- 幅広いオプションと開発言語に対応しており、初心者から上級者まで多くのユーザーが活用しています。

- Jupyter Lab

- ブラウザで動作するオープンソース対話型IDEです。

- かつて多くの人が利用していたJupyter Notebookの後継ツールで根強いファンが多く、ブラウザ内で動作する点も人気です。

- PyCharm

- JetBrains社が開発した有償のPython専用高機能IDEです。

- 利用料が必要ですが、Pythonに特化しており、より高度なリファクタリング機能や自動提案機能が備わっています。

- Anaconda

- データサイエンスに特化した有償のPython開発統合パッケージです。

- 学生が研究利用を行う際は完全無料で利用可能です。

- IDEとしては「Jupyter Lab」が付属します。

リファクタリングの実践例

著作者:macrovector/出典:Freepik

ここまでリファクタリングの詳細を紹介しましたが、実際の作業はどのように行われるのでしょうか。

いくつかの単純なコード例を用いてリファクタリングの実践例を紹介します。

コードの分割

メソッドを小さな単位や機能に分割することで、各メソッドが単一責任の原則を果たしやすくします。

メソッドが複数の責務を担当すると、理解が難しくなり、変更が困難になる問題を解消します。分割することで、保守性や拡張性を向上させます。

リファクタリング前

def process_data(data):

#データから特徴を抽出し、分析を行う一連の処理

リファクタリング後

def process_data(data):

#プロセスを3つの処理に分解

feature_data = extract_feature(data)#特徴抽出

normalized_data = normalize(feature_data)#正規化

return analyze(normalized_data)#分析

def extract_feature(data):

# 特徴抽出処理

def normalize(data):

# データ正規化の処理

def analyze(data):

# データの分析処理

また条件変数などの変数を分割することもあります。

例えば、とあるpathがファイル内の条件に含まれているかチェックするとします。

- ファイル条件:ファイル内にあり、実行可能

- 例外条件:is_exceptionを満たす

- どちらか一方でも満たしていれば、含まれていると判断し処理する

という要件があったとすると、

リファクタリング前

if (exist_file(path) && is_executable(path) ) || is_exception(path)) :

#なんらかの処理

リファクタリング後

file_contains = exist_file(path) && is_executable(path) #ファイル条件の確認

except_contains = is_exception(path) #例外条件の確認

contains = file_contains || except_contains #ファイル条件と例外条件のどちらかが一方でも真であれば処理条件達成

#実際のif文では条件を満たすかどうかだけ確認する。

if contains:

#なんらかの処理

コードの重複の削除

重複したコードは修正漏れや変更の手間を引き起こし、バグの温床となるため、統合や修正を行いコードの一貫性を保つべきです。

リファクタリング前

def process_data(data):

feature_data = extract_feature(data)

normalized_data = normalize(feature_data)

return analyze(normalized_data)

def special_process_data(data):

special_data = special_process(data)

feature_data = extract_feature(special_data)

normalized_data = normalize(feature_data)

return analyze(normalized_data)

リファクタリング後

def process_data(data):

feature_data = extract_feature(data)

normalized_data = normalize(feature_data)

return analyze(normalized_data)

def special_process_data(data):

special_data = special_process(data)#特別な処理だけ行う

return process_data(special_data)#以降の処理はprocess_dataに移譲する

重複したコードや実行されないコードを削除することで、保守性が向上し、バグのリスクが低減します。

変数・関数の名称変更

変数やメソッドの名前を明確な意味が伝わるような単語に変更することで、コードの可読性を向上します。

実装時は、直前直後にしか使わない変数やスコープの範囲が小さい変数には、適当な名前で省略してしまうことが多いです。

確かに実装時はスコープの影響や振る舞いをよく把握している人間が実装しているため、短くても問題は起こりません。

ですが、その後機能を改良する際に、処理自体の意図が伝わりにくくなり、時を経るにつれて挙動が理解しづらくなっていきます。

明確な命名規則と明快な変数名はソースコードを読みやすくし、将来に渡った「ソースコードを通した開発者同士のコミュニケーション」を円滑にします。

例えば以下のように、実装当時は適当に決めた変数名aをtotal_priceに変更することで、処理の意図がより意味的に明確になります。

リファクタリング前

a = calculate_total(items)

set_data(a)

リファクタリング後

total_price = calculate_total(items)

set_data(total_price)

ただし、変数名の変更には「詳細にすればするほど、文字数が長くなり可読性が逆に低下する」というデメリットもあります。

例えば、上の例で言えばcalculate_totalメソッドをcalculate_total_priceと変更することで、「これは値段に対する処理なのだ」とより明確に伝えることができるようになります。

ですが、この調子でどんどん関数名を長くしてしまって、

calculate_total_price_tax10_food_for_family_andBento

みたいな関数名になってしまうと、流石に読みづらいです。

そういった観点でも、事前にリファクタリングルールを整理し、命名規則の詳細度やリファクタリング範囲を決めておく必要があります。

パラメータの削除

関数のパラメータを整理し、不要なパラメータを削除することでも保守性や可読性が向上します。

ただし、パラメータの整理は目的や改修要件によって大きくアプローチが変化するため注意が必要です。

パラメータの整理には、

- 常に同じ値を扱う場合、インスタンス変数や定数として扱うべきか検討する

- メソッドの分割によって不要になったものは削除し、移譲できるものは移譲する。

- 設定用ファイルや、外部データから一意に定まらないか確認する

といった事前検討が必要です。

今回はクラス内定数と_付き関数を使い、外部からの参照をよりシンプルなインターフェースへと改善する例を上げてみます。

割引率が常に10%である場合での、total関数を考えてみます。

リファクタリング前

def calculate_total(items, discount):

total = sum(items)

discounted_total = total * (1 – discount)

return discounted_total

リファクタリング後

DISCOUNT = 0.1

def calculate_total(items):

return _calculate_total_in_discount(items, DISCOUNT)

def _calculate_total_in_discount(items, discount):

total = sum(items) discounted_total = total * (1 – discount)

return discounted_total

外部参照されるcalculate_total関数からdiscountが削除され、処理内容がより明確になりました。

この例でも、実際にはリファクタリングの範囲や改修規則に従った方法で改修します。

例えば、クラス内定数ではなく以下のようなアプローチを取る可能性もあります。

- メソッド内にハードコーディングする

- 別途設定ファイルを用意する

- クラスの設計自体を見直す

Pythonでの開発に向いているシステム

ここまでPythonのリファクタリングについて紹介しました。

Pythonは可読性を保ちやすくで、豊富なリファクタリングツールが揃っているため初学者でも品質の高いコーディングが行いやすいプログラミング言語です。

では、実際にPythonでの開発に向いてるアプリケーションやシステムとはどのようなものがあるのでしょうか。

Pythonが得意としているシステムの例についていくつか紹介します。

スクレイピング

スクレイピング(Webスクレイピング)は、WebサイトやWeb上のデータベースなどから必要な情報を収集・抽出するシステムです。

PythonにはBeautifulSoupやScrapyなどのスクレイピング用の高機能ライブラリが存在します。

- マーケティング

- 競合分析

- サービスの新規開発のためのデータマイニング

など、様々なビジネスでWeb上に存在するビッグデータが必要とされています。

Webデータを取得するためにはHTMLやXMLを解析しデータの抽出や分析が必要ですが、Pythonではライブラリを活用するだけでスクレイピングを行うことができます。

画像やテキストデータの自動収集

スクレイピングと同様に、Pythonは画像やテキストデータを自動的に収集するシステムにも適しています。

Pythonには、OpenCVやPILといった画像処理ライブラリや、NLTKやspaCyのような自然言語処理ライブラリが存在します。

マーケティングリサーチやソーシャルメディア分析など、設定した条件に適合する画像やコメントを大量に自動収集するようなシステムも、ライブラリを利用することで効率的に開発可能です。

データ処理・分析

現代のビジネスでは、ビジネスプロセスで発生するあらゆるデータを如何にうまく分析・活用できるかが重要になりました。

そういったデータを駆使して新たなサービスを展開していくデータ駆動型のビジネスも人気です。

ですが、データを活用するためには、高度な数学を用いた数値解析やデータの視覚化が必須となります。

Pythonには、

- Pandas

- データ分析と操作のためのライブラリ

- NumPy

- 様々な数値計算をおこなう高機能ライブラリ

- SciPy

- 数学、科学、工学分野など高度な科学計算を行う数値解析ライブラリ

- MatplotlibやSeabornなど

- 分析や抽出したデータを視覚化してくれるライブラリ

といった非常に強力なライブラリが揃っているため、あらゆるデータを分析することが可能です。

AIの開発

Pythonにはデータ処理や高度な計算科学用ライブラリが充実しているため、データサイエンス目的の開発に非常に適しています。

近年大いに注目を集めているAI開発も、データサイエンスを活用します。

人工知能(AI)や機械学習(ML)モデルの活用は様々な分野で急速に存在感を増しており、どの分野のビジネスにも関係しているシステムです。

業務自動化、音声認識、画像認識、自動応答、推奨手段提案など、活用方法も多岐にわたります。

PythonはTensorFlowやPyTorchなど、いち早くAIや機械学習のライブラリをサポートしてきました。

特にニューラルネットワークの設計やトレーニングには、多くのソフトウェアがPythonで開発されています。

AIやMLに興味がある開発者にとって、Pythonは大きな力となるでしょう。

Webアプリケーションの開発

PythonはWebアプリケーションシステムにも多くの実績があります。

- 豊富なフレームワークやライブラリ

- 例えばDjangoやFlaskなどセキュアでメンテナンスが容易なWebアプリケーション用フレームワークをサポートしています。

- 開発工数が抑えられるシンプルな構文

- OSを問わないマルチプラットフォーム性

といった、多くの利点を持ち、

- Amazon

- Dropbox

- Netflix

- YouTube

- Spotify

など有名なWebサービスがPythonで開発されています。

ブロックチェーン技術開発

Pythonは暗号通貨やスマートコントラクトといったブロックチェーン技術の開発にも活用されています。

- 金融サービス管理

- サプライチェーン管理

- デジタルアイデンティティのビジネス利用

など、ブロックチェーン技術はビジネスにおける様々な信頼性を支えるIT技術です。

Pythonには、例えばpycryptoやpyCryptodomeといった、強力な暗号化やデータセキュリティ用ライブラリが用意されています。

また、Pythonのシンプルな構文は初学者用プログラミング言語として大きな実績を持っており、複雑なブロックチェーンの概念を理解しやすいソースコードに落とし込むことが可能です。

デスクトップアプリの開発

デスクトップアプリといえば、C#やJava、あるいはローコードRPAツールなどでの開発が人気であり、Pythonはあまり利用されません。

ですが小規模なデスクトップアプリを開発するならば、Pythonの手軽さとシンプルさは大きな利点になります。

PythonはPyQt、Tkinter、FletといったリッチなGUI用フレームワークも充実しているため、ユーザーフレンドリーなUI設計も可能です。

この場合、Pythonは業務の一部を小規模な範囲で手軽に効率化、自動化させていくようなビジネスニーズに適していると言えるでしょう。

例えば、

- いくつかの定形作業をプログラムで自動化させ、業務を効率化します。

- 開発した自動化プログラムへFletフレームワーク(FlutterUIが扱えるようになるフレームワークです)を適用すれば、「いい感じのUI」が簡単に実装できます。

- 慣れてきたら、様々なタスクをソースコードに起こし、継続的に面倒な業務処理を自動化させていきます。

- いくつもの自動化プログラムが出来上がれば、最終的にはそれらの自動化プログラムを統合することで、リッチなUIを搭載した専用の業務システムが出来上がります。

といったような、小規模なアプリを徐々に拡張させるようなアジャイルやMVP開発に近い開発手法を取る場合、Pythonは強力なプログラミング言語です。

また、クロスプラットフォームなGUIツールキットを必要とするようなケースでも選択肢の一つとなります。

スマホアプリの開発

Pythonは残念ながらスマホアプリにはあまり向いていません。

- 専用フレームワークがあまり充実していないこと

- ネイティブサポートが不足していること

- 実行速度やメモリ効率に大きな制限があること

- そもそもスマホアプリ用の開発言語やツールは専用のものが充実しているため、あえてPythonを使うメリットが薄いこと

適していない理由は色々ありますが、何れにせよモバイルアプリの開発には、基本的にはPythonではなくKotlinやSwift、ReactやUnityといったネイティブな言語やフレームワークの利用が適しています。

とはいえ、いくつか限定的なニーズにおいてはPythonの利点が活きるケースもあります。

- プロトタイピング

- アイディアの検証やプロトタイプの作成においては、Pythonの手軽さが役立ちます。

- Pythonで小規模なプロトタイピングを行ってアイディアをいち早く検証し、その後最適なフレームワークを選んで実装を行うというケースは珍しくありません。

- 内部ツール

- 企業内でしばしば発生する「その企業独自のタスクを自動化したい」といった要件の際には、Pythonで小規模アプリを実装することがよくあります。

- これは内部での使用を前提としており、パフォーマンスやCXよりもリリース速度や保守性が優先されるためです。

- 特定の専門的、学術的な要望に対応しなくてはいけないケース

- Pythonは、科学計算やデータ解析を行うための非常に優れたライブラリが豊富に用意されています。

- 特定の専門的な分野が係る案件ではこれらのライブラリが必須となるケースもあり、その都合上Pythonでのモバイル開発が必要になることがあります。

リファクタリングのまとめ

著作者:macrovector/出典:Freepik

信頼性の高いシステムを長期運用するためには、プログラムの定期的なメンテナンスが欠かせません。

バグや運用トラブルの解決をよりスムーズに、かつ低コストで行うためにも、既存のプログラムを一度整理整頓してみるのはいかがでしょうか。

リファクタリングはソースコードの品質を向上させられる手法で、効率的に信頼性や拡張性の高いサービスや製品を開発できるようになります。

バグの温床になるコードのバッドパターンを解消し、健全で保守しやすいソースコードへと改善することで、ビジネスの業務効率化やアジリティを向上させましょう。

とはいえ、無計画なリファクタリングは逆に生産性を低下させる可能性もあります。 現在のシステムが壊れないかと不安になる経営者の方も多いです。

そういった際には、経験豊富な外部のプロへ依頼するのも良い選択肢です。

株式会社JiteraはITシステムについてお困りの企業様へ、経験豊富なエンジニアによるサポートを行っています。

リファクタリングについてお悩みの企業様、是非一度Jiteraにお問い合わせください。

確かな国内実績をもつ株式会社Jiteraが、お客様の事情に合わせて悩みを解決します。