社内で使う情報システムには、いろいろな運用の仕方がありますが、その中でも自社でシステムを管理する「オンプレミス」という方法は昔から利用されている伝統的な方式です。

オンプレミスとは、会社が自分の建物にコンピュータやネットワーク機器を置いて、自分で管理・運用することを指します。この方法は、インターネット上のクラウドサービスを使わずに、会社が全ての機器を直接コントロールできるので、セキュリティや自由にカスタマイズできる点でメリットがあります。

しかし、オンプレミスで運用するには、最初に大きなお金がかかったり、管理するのが大変だったりする問題もあります。今のビジネスの世界で、オンプレミスを選ぶかどうかは、それぞれの会社のニーズや戦略をよく考えて決める必要があります。

本記事では、オンプレミス、つまり会社が自分で情報システムを運用する方法について、わかりやすく説明します。

制御系システムや自動化システムの新規開発を中心に、15年以上の開発経験を持つ現役エンジニアです。『デジタルは人と人をつなぐもの』という言葉が好きです。デジタルの世界をわかりやすく伝えていきます。

オンプレミスとは

オンプレミス(on-premises)とは、企業が社内で情報システムを構築し、管理・運用する方式のことです。クラウドサービスのように、インターネット上のサービスを利用するのではなく、自社の建物内にサーバーやネットワーク機器を設置して、自分たちで全て運用してくのがオンプレミスです。

オンプレミスでは、システムに関わるほとんど全ての作業を自社で行います。そのため、初期費用がかかったり、専門知識が必要になったりしますが、その分、自社の要望に合わせてシステムをカスタマイズしやすく、セキュリティ面でも安心です。

クラウドサービスが普及する中でも、オンプレミスは、セキュリティや機密性を重視する企業や、独自の機能が必要な企業などで、今でも重要な選択肢の一つとなっています。オンプレミスとクラウドのどちらを選ぶかは、それぞれの会社のニーズや予算に合わせて、慎重に検討することが大切です。

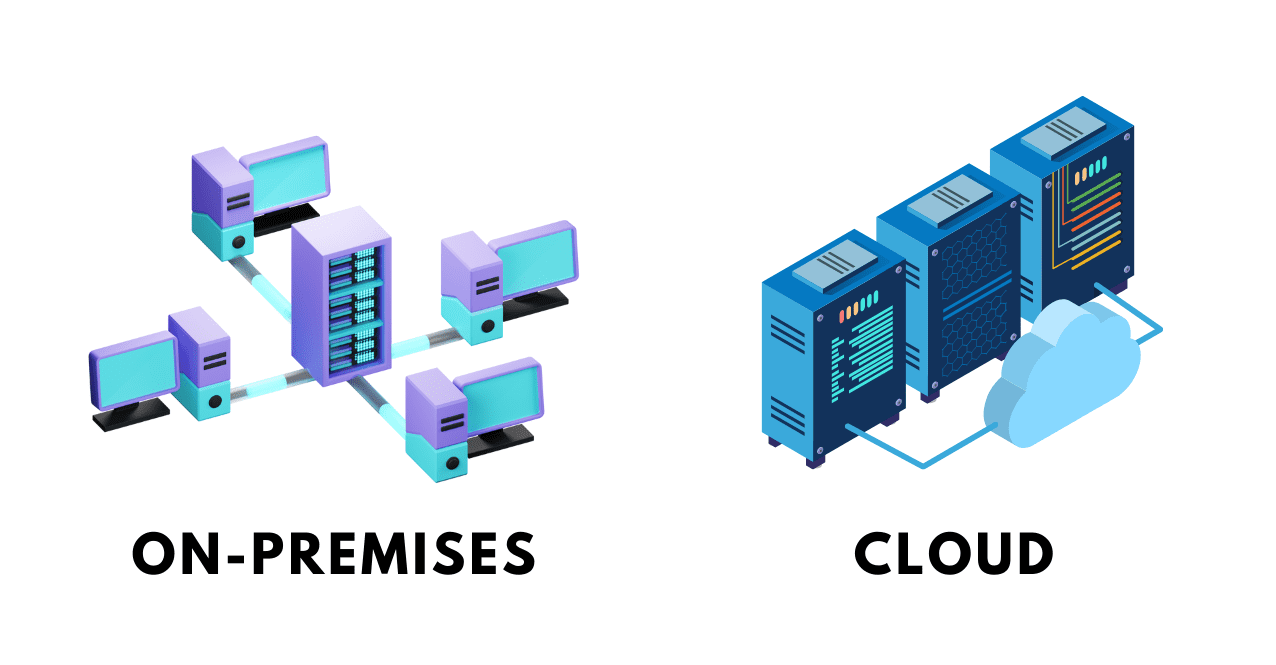

オンプレミスとクラウドの違いを比較

オンプレミスとクラウドの主な違いを比較表にまとめました。

| 項目 | オンプレミス | クラウド |

| インフラ | 自社で所有・管理 | クラウドプロバイダーが所有・管理 |

| 初期コスト | ◯

サーバー、ネットワーク機器など |

×

必要な分だけ利用 |

| ランニングコスト | ◯

電力、保守、管理者の人件費など |

×

利用した分だけ支払い |

| スケーラビリティ | △

拡張に時間とコストがかかる |

◯

簡単に拡張・縮小が可能 |

| 可用性 | △

自社で管理するため、障害対応に時間がかかる |

◯

クラウドプロバイダーが高い可用性を保証 |

| セキュリティ | ◯

自社で管理するため、きめ細かい対応が可能 |

◯

クラウドプロバイダーが高いセキュリティを提供 |

| カスタマイズ | ◯

自由にカスタマイズ可能 |

△

カスタマイズに制限がある |

| 導入スピード | ×

時間がかかる (調達、設置、構築など) |

◯

速い (必要な時にすぐ利用可能) |

| メンテナンス | ×

自社で管理するため、負担が大きい |

◯

クラウドプロバイダーが担当 |

| 法規制への対応 | △

自社で対応する必要がある |

◯

クラウドプロバイダーが対応 |

オンプレミスとクラウドにはそれぞれメリットとデメリットがあるため、企業のニーズや予算、セキュリティ要件などを考慮して選択する必要があります。また、ハイブリッドクラウドのように、オンプレミスとクラウドを組み合わせて使うことも可能です。

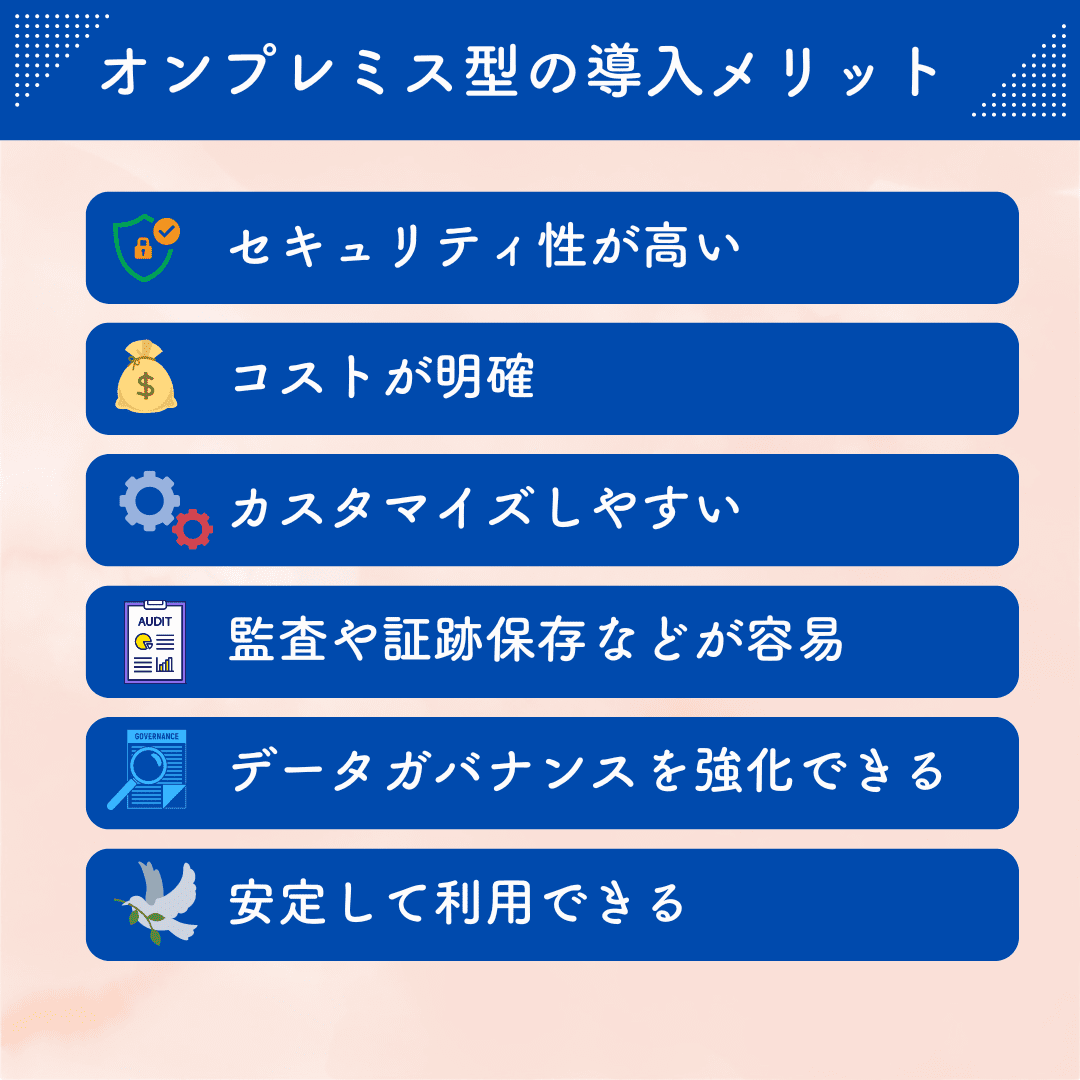

オンプレミス型の導入メリット

オンプレミス型のシステムを導入することには、いくつかの大きなメリットがあります。

自社でシステムを管理・運用することで得られる利点は多岐にわたります。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

セキュリティ性が高い

オンプレミス型は、インターネットから切り離された社内ネットワークで運用するため、外部の人が勝手にアクセスすることができません。

これにより、大切な情報が漏れたり、悪意のある人に不正にアクセスされたりするリスクを大幅に減らすことができます。

また、会社のセキュリティ方針に合わせて、きめ細かくセキュリティ対策を設定できるので、より安全性の高いシステムを構築できます。

コストが明確

自社で全ての機材やソフトウエアを準備・運用することで、かかる費用がはっきりしているのがメリットです。

最初は高額な投資が必要ですが、長期的に見ると運用コストは予測しやすく、計画的にお金をかけられます。また、システムの大きさや使用状況に合わせて、必要な機器やリソースを調整できるので、むだな費用を抑えられます。

クラウドサービスのように、使った分だけ料金が変動することがないので、コスト管理がシンプルです。

カスタマイズしやすい

オンプレミス型の大きな利点は、自社でシステムを作れるので、自由にカスタマイズ(変更)できることです。

業務に合わせてソフトウェアや設定を変更できるので、業務の効率アップや、自社だけの機能を追加することができます。

また、システムの拡張や変更も、自社の判断でスムーズに行えます。クラウドサービスでは、用意された機能や設定しか使えないことが多いですが、オンプレミス型ではそうした制限がなく、自社に最適なシステムを作れます。

システムの監査や証跡保存などが容易

自社でシステムを管理することで、監査(システムの動作状況をチェックすること)や証跡保存(システムの操作記録を残しておくこと)などが簡単にできるのもオンプレミス型のメリットです。

システムにアクセスした記録や操作の履歴を自社で管理できるので、問題が起きたときの原因を特定したり、不正アクセスを監視したりしやすくなります。

また、法律などで求められる証跡保存も、自社のルールに従って確実に行えます。クラウドサービスでは、これらの情報を見られないことがありますが、オンプレミス型では自社で管理できるので、安心して使えます。

データガバナンスを強化できる

データガバナンス(データの管理・統制)を強化できるのは、オンプレミス型を選ぶ大きな理由の一つです。

自社でシステムを管理することで、データがどこにあって、どのように使われているかを把握し、適切にアクセス制御やデータ保護の対策を行えます。

また、データの管理責任が自社にあるので、法律や規則への対応もしやすくなります。クラウドサービスでは、データがどこに保管されていて、どのように管理されているか分からないことがありますが、オンプレミス型ではデータの扱いを自社で決められるので、データガバナンスを強化できます。

安定してシステム運用を利用できる

オンプレミス型を選ぶ理由の一つに、安定して使える環境を作れることが挙げられます。

外部のサービスに頼らず、自社の環境で動かすので、ネットワークの速度が遅くなったり、障害の影響を受けにくくなります。

また、メンテナンスや障害対応も自社で行えるので、すばやく復旧できます。クラウドサービスでは、サービス提供者の都合で、メンテナンスや障害が起きることがありますが、オンプレミス型ではそうしたリスクを減らせて、安定したシステム運用ができます。

クラウドが向いている企業とオンプレミスが向いている企業

クラウドとオンプレミスのどちらが向いているのかは、企業の規模、業務内容やセキュリティ要件などによって決まります。

クラウドが向いている企業

クラウドが向いている企業の特徴は以下の3つです。

- スケーラビリティが求められる企業

- 初期投資を抑えたい企業

- リモートワークやグローバル展開が進んでいる企業

クラウドが向いている企業には、スケーラビリティが求められる企業が考えられます。これらの企業は、事業の成長や変動に応じてリソースを柔軟に増減させる必要があり、季節によって変動の大きいeコマース企業などが挙げられます。

次に、初期投資を抑えたい企業です。大規模な初期投資を避け、コストをなるだけ抑えたいと考えるスタートアップ企業や中小企業が挙げられます。

最後に、リモートワークやグローバル展開が進んでいる企業です。これらの企業は、世界中のどこからでもアクセスできる環境が必要で、特にリモートワークが一般化しているIT企業や国際的に展開する企業が挙げられます。

オンプレミスが向いている企業

オンプレミスが向いている企業の特徴は以下の3つです。

- 厳格なセキュリティ要件がある企業

- カスタマイズが必要な企業

- 長期的なコスト削減を目指す企業

オンプレミスが向いている企業には、厳格なセキュリティ要件がある企業だと考えられます。これらの企業は極めて高いセキュリティ要件や規制が求められ、金融機関や政府機関など、データの管理と保護が最重要となる企業が挙げられます。

次に、カスタマイズが必要な企業です。これらの企業は、特殊な業務要件やカスタムソフトウェアを使用し、特定の業界に特化したシステムやアプリケーションが必要な製造業が考えられます。

最後に、長期的なコスト削減を目指す企業です。これらの企業は初期投資は大きいものの、長期間使用することでコストを抑えることができ、大企業や資本力がある企業で且つ、独自のデータセンターを持つ企業が考えられます。

オンプレミス型の導入方法

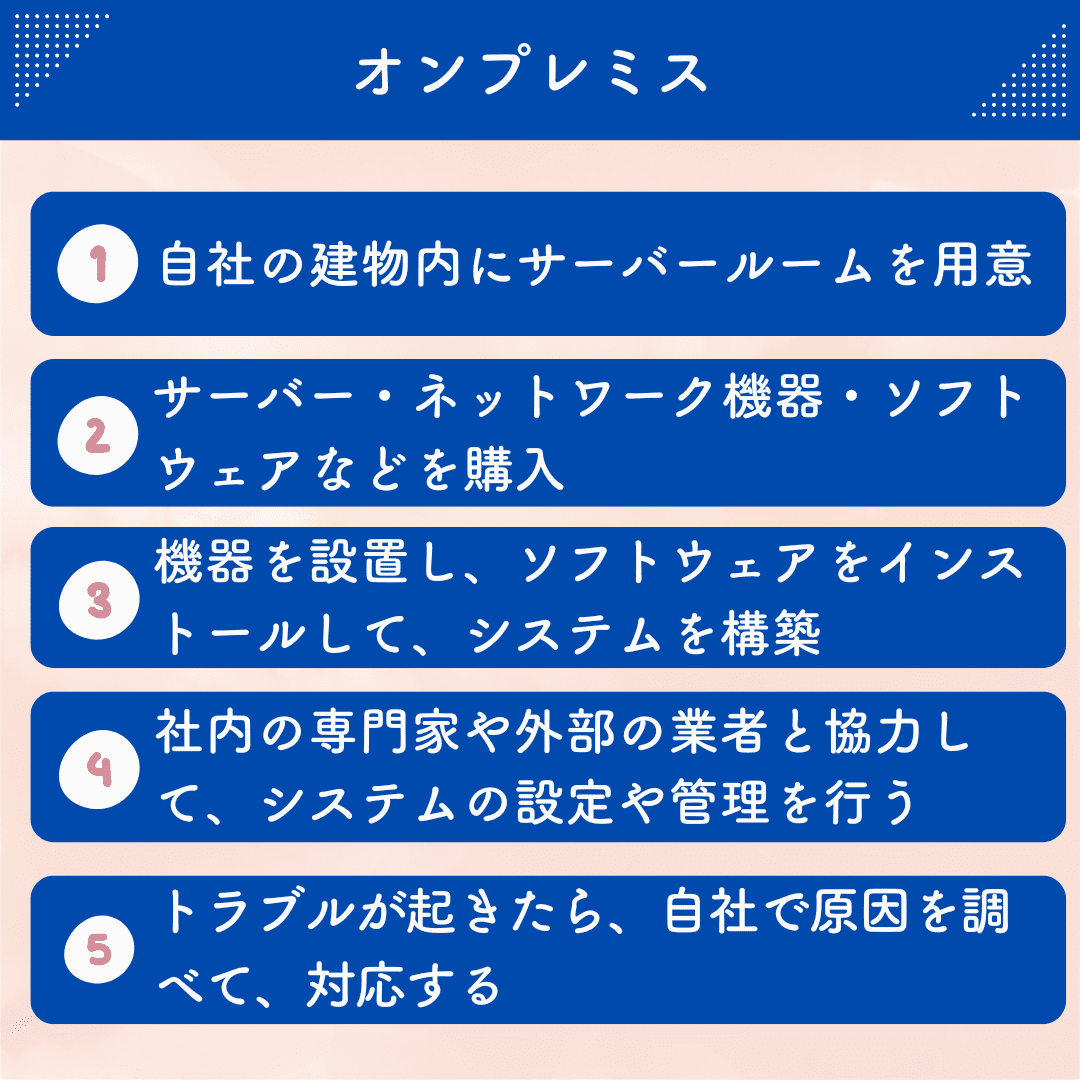

オンプレミスの情報システムを運用するには、以下のプロセスが必要です。

1.計画・設計

システム導入の第一歩であり、全体の方向性を決定づける重要な段階です。

- 現状の課題や要件を整理し、システムの目的と範囲を明確にする

- 必要なハードウェアとソフトウェアを選定し、システム構成を設計する

- 予算やスケジュールを立案する

要件の漏れや不明確な部分があると、後の段階で問題が発生しやすくなるので注意しましょう。

2.調達・構築

計画・設計に基づいて、実際のシステムを構築していく段階です。

- 設計に基づいて、必要な機器やソフトウェアを調達する

- サーバーやネットワーク機器を設置し、ソフトウェアをインストールする

- 各種設定を行い、システムを構築する

また、本格的な構築前に小規模なプロトタイプを構築し動作確認や設定調整を行うことで、本番構築のリスクを減少させることができます。

3. テスト

構築したシステムの品質を確保するための重要な段階です。

- システムが正常に動作するかを確認するため、各種テストを実施する

- 単体テスト、結合テスト、統合テストなどを行い、不具合を修正する

- 性能テストやセキュリティテストも必要に応じて実施する

4. 導入・移行

テストが完了したシステムを本番環境に移行する段階です。

- テストが完了したら、本番環境へシステムを導入する

- 既存のシステムからデータを移行し、切り替え作業を行う

- ユーザー向けの説明会や研修を実施し、スムーズな移行を図る

単体テストや結合テストを自動化するツール(SeleniumやJUnitなど)を利用することで効率的にテストを実施することができます。

5. 運用・保守

システムを継続的に利用するために必要な段階です。

- システムの安定運用を維持するため、定期的な保守作業を行う

- バックアップやパッチ適用、セキュリティ対策などを実施する

- ユーザーからの問い合わせ対応や、不具合の修正にも対応する

また、セキュリティ対策として、最新のセキュリティパッチを適用し、不正アクセスやデータ漏洩を防止する必要があります。

オンプレミス型を導入する際の注意点

ここまでで、オンプレミス型のメリットについては、理解していただけと思います。

本章では「オンプレミス型導入時の注意点」について詳しく解説していきます。

クラウドサービスとは異なり、初期費用が高額になったり、専門的な知識が必要になったり、運用・保守の負担が大きくなったりする可能性があるので、導入を検討される際にはぜひ参考にしてください。

初期費用が高額

オンプレミス型のシステムを導入する際、自社でサーバーやネットワーク機器などを購入する必要があります。これらの機器は一般的に高価であり、一度に大きな金額を投資しなければなりません。

また、システムを構築するための専門家への報酬も必要となるため、初期費用が高額になる傾向があることもあります。

専門知識が必要

オンプレミス型のシステムを導入・運用するには、ITの専門知識が必要不可欠です。もし社内にそのような人材がいない場合は、外部の専門家に頼らざるを得ませんが、そうすると費用がかさみます。

これらの知識を社内で育てるには、教育と実務経験が欠かせません。そのため、社内で専門知識を持つ人材を育成するか、費用対効果を考えて外部に委託するかを検討しなければなりません。

Jitera社では、大企業のDX施策や新規事業、およびスタートアップの事業開発などを行っています。豊富な実績と経験を持つ技術者が、あらゆるITやシステムの疑問にお答えします。

運用・保守の負担がかかる

オンプレミス型を選ぶと、システムの管理や保守は自分たちで行わなければなりません。つまり、以下のような作業が必要になるのです。

- システムに問題が発生した際の対応

- ウイルス対策などのセキュリティ対策

- ソフトウェアのアップデート

- 古くなったハードウェアの交換や、性能向上のための増設

- データのバックアップとその管理

これらの作業は専門的な知識が必要で、人手もかかります。そのため、自社で対応するには、それなりの負担がかかってしまうのです。

まとめ:オンプレミス環境の導入は専門家に相談を

オンプレミス型のシステム導入には、セキュリティ性の高さ、コストの明確さ、カスタマイズのしやすさなど、多くのメリットがあります。しかし、初期費用の高さ、専門知識の必要性、運用・保守の負担など、クラウドサービスとは異なる課題も存在します。

これらのメリットや注意点を十分に理解し、自社の予算、人材、体制に合わせて最適な選択をするには、専門家のアドバイスが不可欠です。オンプレミス環境の導入を検討する際は、経験豊富な技術者に相談することをおすすめします。

Jitera社では、大企業のDX施策や新規事業、スタートアップの事業開発など、豊富な実績を持つ技術者が、オンプレミスやクラウドの違い、移管を含めた開発についてアドバイスをさせていただきます。オンプレミス環境の導入にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。