フロントエンド開発において、データフェッチングと状態管理は常に重要な課題です。Reactのエコシステムでは、これらの問題を解決するための多くのツールが提供されていますが、特に注目を集めているのがReact Queryです。React Queryは、サーバーからのデータの取得、キャッシュ、同期、更新といった作業を効率的に行うことができるライブラリです。このツールを使用することで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させ、コードの複雑さを減らすことができます。また、React QueryはAPIのデータを簡単にフェッチし、キャッシュする機能を提供し、開発者がデータ管理に関する多くの悩みから解放されることを可能にします。

本記事では、そのReact Queryの基礎や状態管理の仕組みなどについて解説します。

東京在住、大手IT企業出身、Web業界10年以上のアラサーです。新規事業開発やシステム開発にプロジェクトベースで関与したりこれまでの経験をもとに執筆活動を行っています。

初めてのReact Query

React QueryはReactのData Fetchingライブラリであり、サーバからデータを取得しキャッシュするためのライブラリです。React Queryを使用することで、サーバからデータを取得するだけではなく、取得したデータをキャッシュしたり、キャッシュを更新したりすることができます。 React Queryの設定方法は非常に簡単です。

まず、Reactの環境を構築し、@tanstack/react-queryパッケージをインストールします。

次に、アプリケーションのエントリーポイントであるindex.jsファイルなどで、QueryClientProviderを使用してクエリとキャッシュの管理を行います。 React Queryでは、useQueryやuseMutationなどのHooksを使用してデータの取得や更新を行うことができます。useQueryは指定したエンドポイントからデータを非同期に取得し、キャッシュに保存します。

useMutationは指定したエンドポイントに対してデータの作成、更新、削除などの操作を行います。 React QueryはuseState HookやuseEffect Hookの知識があれば、ビギナーレベルの人でも簡単に使うことができます。特にReact Queryの基本的な構文は非常にシンプルで分かりやすく、入門者にとっても優しいです。

React Queryの特徴は、サーバから取得したデータをキャッシュとして保存し、必要に応じてキャッシュを更新することができる点です。これにより、データの再取得を最小限に抑えることができます。

また、React QueryにはReact Query Devtoolsという開発ツールがあり、デバッグやパフォーマンスの監視に役立ちます。 以上がReact Queryの設定方法と基本的な動作の解説でした。React Queryは非常に便利なライブラリであり、使用することで状態管理の手間を省き、効率的にデータの取得や更新を行うことができます

詳しい使い方や実装例については、公式ドキュメントや関連する情報を参考にしてください。

React Queryの状態管理とデータ再取得の仕組み

React Queryでは、データの状態管理とデータの再取得は自動的に行われます。これにより、開発者は手動で状態を管理する必要がなくなります。

React Queryは、データの再取得をトリガーするために依存関係の追加やReduxのような複雑なフローを作る必要がありません。取得したデータはキャッシュに保存され、その後の再取得ではキャッシュが使用されます。

データの再取得は、データの有効期限が切れたときに自動的に実行されます。データの有効期限は、キャッシュの作成時やデータの再取得時に設定できます。

また、データの再取得は、サーバからデータを取得するための設定やロジックを再度実行することで行われます。これにより、最新のデータを取得するためには、サーバへのリクエストが必要な場合でも、再取得の手順を手動で実行する必要がありません。

React Queryはまた、オンデマンドでデータを再取得することも可能です。この場合、ユーザの操作や特定のイベントがトリガーとなって再取得が行われます。

以上が、React Queryの状態管理とデータ再取得の基本的な仕組みです。自動的なデータ再取得により、開発者は状態管理の手間を省き、より効率的な開発を行うことができます。

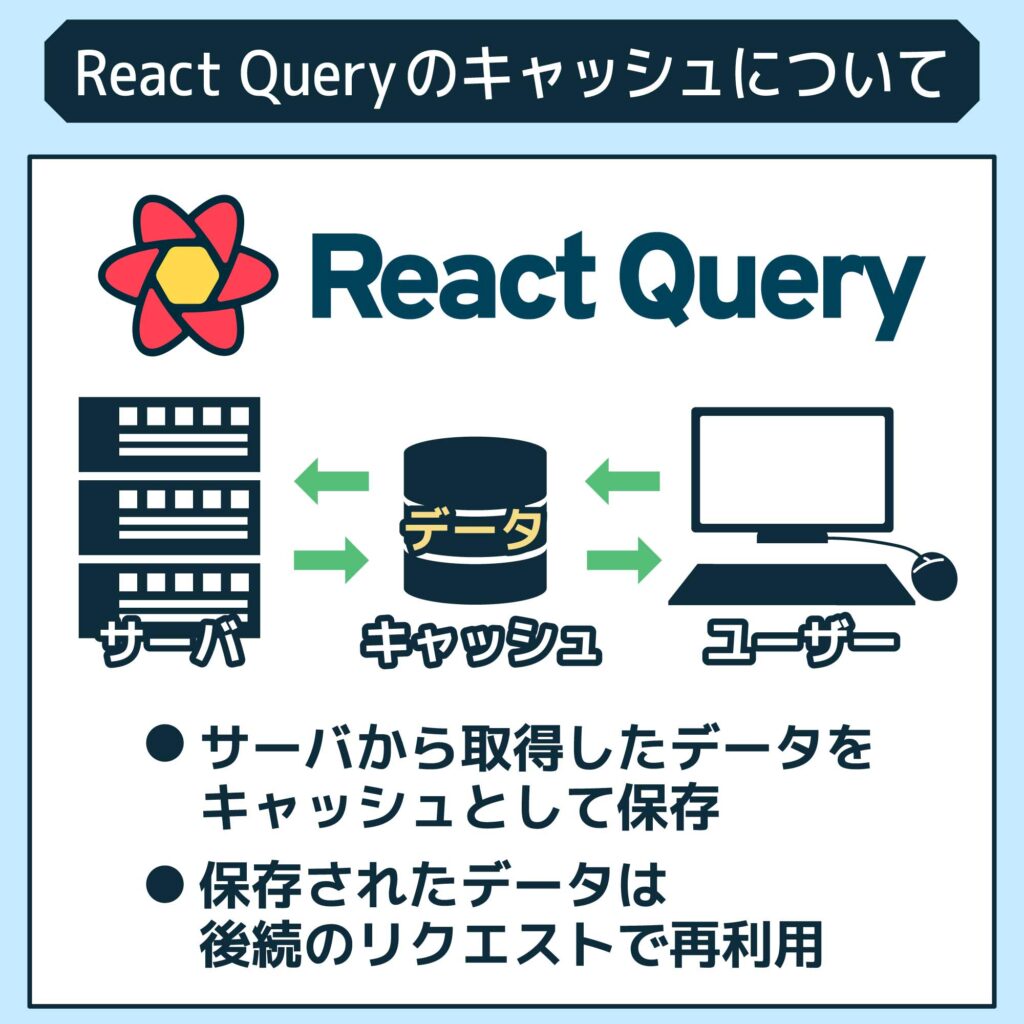

React Queryのキャッシュについて

React Queryでは、サーバから取得したデータをキャッシュとして保存することができます。キャッシュに保存されたデータは、後続のリクエストで再利用することができます。

React Queryのキャッシュのメカニズムは、内部的にQueryClientというオブジェクトを使用して管理されています。QueryClientは、キャッシュを保持し、データの取得や更新を行うためのHooks(例:useQuery、useMutation)と連携します。

データのキャッシュは、キーとなるクエリ文字列に基づいて行われます。同じクエリ文字列を持つリクエストが行われた場合、キャッシュに保存されたデータが返され、ネットワークリクエストは行われません。これにより、サーバへの余分なリクエストを減らすことができます。

また、キャッシュは自動的に管理され、一定期間経過すると自動的に無効化されます。これにより、常に最新のデータを取得することができます。

さらに、React Queryでは、キャッシュの無効化やデータの再取得などの操作も簡単に行うことができます。例えば、ユーザの操作によってデータが更新された場合、キャッシュを手動で無効化し、最新のデータを再取得することができます。

React Queryのキャッシュは、データの取得や更新の効率化に役立ちます。また、キャッシュの管理はReact Queryが自動的に行ってくれるため、手間を省くことができます。これにより、開発者は状態管理に集中することができます。

React Queryのキャッシュ機能は、データの再利用やリクエストの最適化に役立ちます。キャッシュに関する詳細な設定やカスタマイズも可能であり、開発者のニーズに合わせて柔軟に運用することができます。

以上が、React Queryのキャッシュのメカニズムについての概要です。キャッシュの効果的な活用は、React Queryをより効率的に使うための重要な要素となります。

React Queryの推奨される使用方法

React Queryを使用する際には、以下のベストプラクティスを考慮することが推奨されています。

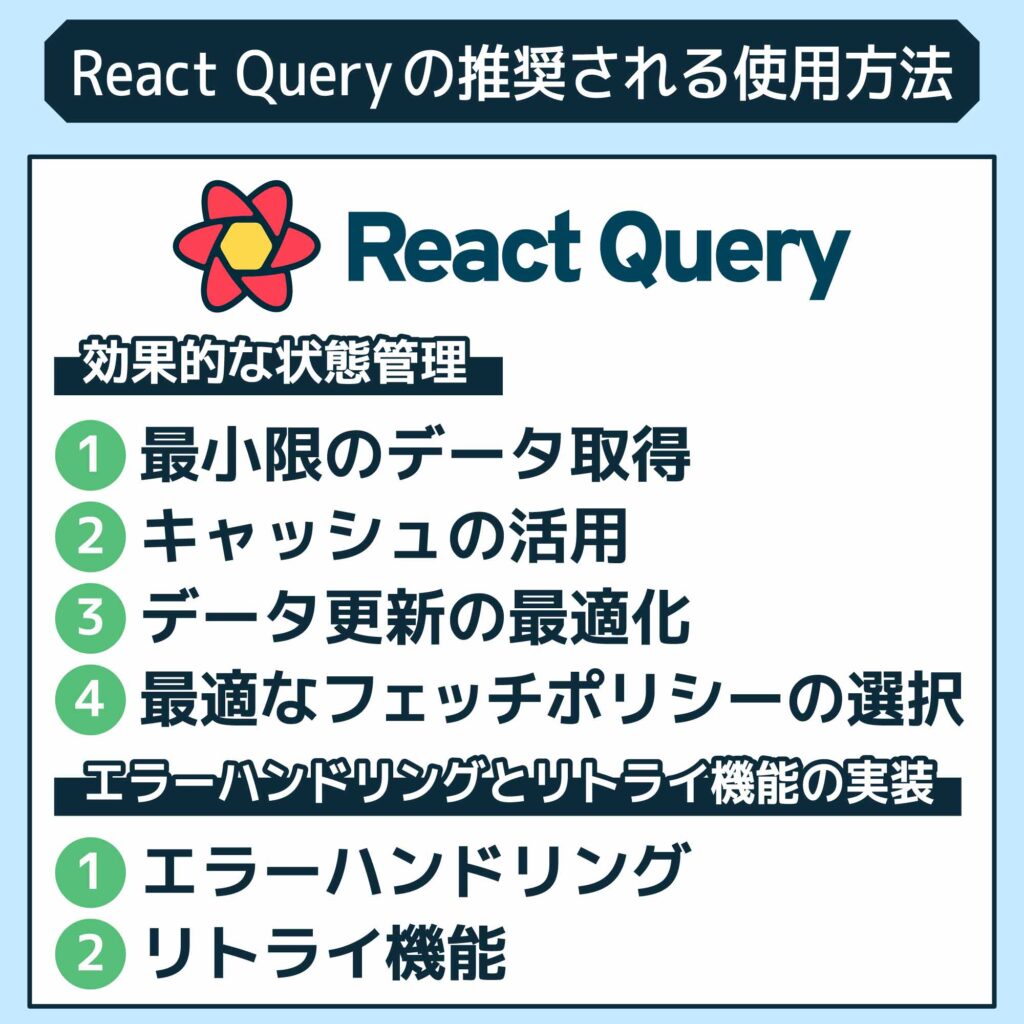

効果的な状態管理

React Queryはデータの取得や更新を簡単に行うことができるため、状態管理の手間を大幅に省くことができます。適切な状態管理を行うことで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。

React Queryの推奨される状態管理の方法は、以下の通りです。

- 最小限のデータ取得: 初期表示時や必要なタイミングでのみ必要なデータを取得するようにしましょう。不要なデータの取得はパフォーマンスを低下させる原因となります。

- キャッシュの活用: 取得したデータはキャッシュとして保存されるため、同じデータを再取得する必要がない場合はキャッシュを活用しましょう。キャッシュの利用により、ネットワークリクエストの削減やレスポンスの高速化が可能です。

- データ更新の最適化: データの更新や削除などの変更操作は、必要最低限の範囲で行うようにしましょう。不必要なデータの更新はネットワークの帯域を浪費するだけでなく、キャッシュの整合性も損なう可能性があります。

- 最適なフェッチポリシーの選択: データの取得や更新にはフェッチポリシーを指定することができます。必要なシナリオに応じて最適なフェッチポリシーを選択しましょう。例えば、データのリアルタイム性を重視する場合はキャッシュを無視するポリシーを指定することができます。

エラーハンドリングとリトライ機能の実装

ネットワークリクエストやデータの取得・更新時にはエラーが発生する可能性があります。React Queryでは、エラーハンドリングやリトライ機能を簡単に実装することができます。

エラーハンドリングとリトライ機能の実装においては、以下のポイントに注意しましょう。

- エラーハンドリング: useQueryやuseMutationの第二引数に、エラーが発生した場合に実行するコールバック関数を指定することができます。エラーハンドリングを適切に行い、ユーザに対して適切なフィードバックを提供しましょう。

- リトライ機能: ネットワークエラーやサーバエラーが発生した場合、自動的にリトライを行うことができます。リトライの回数やインターバルなどを設定し、必要に応じてリトライ機能を活用しましょう。

これらの方法を適用することで、React Queryを効果的に使用することができます。アプリケーションのパフォーマンスの向上やユーザ体験の向上に貢献するでしょう。

React Queryでのページネーションの実装方法

React Queryを使ったページネーションの実装方法を解説します。ページネーションは、大量のデータを複数のページに分割して表示するための方法です。

React Queryでは、useQuery Hookを使用してデータを取得し、usePaginationユーティリティを使用してページネーションを実装します。usePaginationは、データの取得やページの切り替えなど、ページネーションに関連する機能を提供します。

まず、useQueryを使用してデータを取得します。データを取得するためには、必要なパラメータやエンドポイントのURLを指定します。例えば、以下のように記述します。

fetch(‘/api/posts’)

.then((res) => res.json())

)};`}

次に、usePaginationを使用してページネーションを実装します。usePaginationには、データの取得方法やページの切り替え方法など、ページネーションに関連するコールバック関数を指定します。例えば、以下のように記述します。

getNextPageParam: (lastPage, pages) => {

// ページネーションの実装方法に応じて、次のページのパラメータを返す

},

getPreviousPageParam: (firstPage, pages) => {

// ページネーションの実装方法に応じて、前のページのパラメータを返す

},

manual: true, // マニュアルモードでページネーションを行う場合はtrueに設定

});`}

fetchNextPage関数は、次のページのデータを取得します。hasNextPage関数は、次のページが存在するかどうかを返します。

最後に、resolvedDataを使ってデータを表示します。resolvedDataは、現在表示しているページのデータを含む配列です。例えば、以下のように記述します。

<div>

{resolvedData.pages.map((page, index) => (

<div key={index}>

{page.map((post) => (

<div key={post.id}>{post.title}</div>

))}

</div>

))}

<button onClick={fetchNextPage} disabled={!hasNextPage}>次のページを読み込む</button>

</div>

);`}

上記のコードでは、resolvedData.pagesを使用して各ページのデータを表示しています。また、fetchNextPage関数を呼び出すことで、次のページのデータを取得し表示します。

以上がReact Queryを使ったページネーションの実装方法です。React Queryの便利な機能を活用することで、効率的なページネーションを実現することができます。

React Queryを用いた開発事例

React Queryは非常に柔軟なライブラリであり、実際の開発現場でも幅広い用途で使用されています。以下に、実際の開発現場でのReact Query使用例をいくつか紹介します。

1. データの非同期取得と表示

React Queryを使えば、非同期でサーバからデータを取得してそれをコンポーネントに表示することができます。例えば、ユーザのリストを取得して表示する場合、次のようなコードを書くことができます。

import React from ‘react’;

import { useQuery } from ‘react-query’;

const UserList = () => {

const { data, isLoading, isError } = useQuery(‘users’, fetchUsers);

if (isLoading) {

return <p>Loading users…</p>;

}

if (isError) {

return <p>Failed to fetch users.</p>;

}

return (

<ul>

{data.map(user => (

<li key={user.id}>{user.name}</li>

))}

</ul>

);

};

上記の例では、useQueryフックを使用してサーバからユーザのリストを取得しています。isLoadingフラグとisErrorフラグを使用して、データの取得中やエラーの場合に適切なメッセージを表示しています。

2. データのキャッシュと再取得の制御

React Queryはデータのキャッシュと再取得を自動的に行ってくれるため、効率的なデータの取得が可能です。例えば、以下のようなコードを書くことで、データのキャッシュと自動的な再取得を実現することができます。

import React from ‘react’;

import { useQuery } from ‘react-query’;

const UserList = () => {

const { data, isLoading, isError } = useQuery(‘users’, fetchUsers, {

refetchInterval: 5000, // 5秒ごとに再取得

});

// …

return // …

};

上記の例では、useQueryフックの第三引数にrefetchIntervalオプションを指定することで、5秒ごとにデータを再取得する設定を行っています。

3. データの更新と同期

React Queryでは、データの更新とサーバ上のデータの同期も簡単に行うことができます。例えば、以下のようなコードを書くことで、データの更新と同期を実現することができます。

import React from ‘react’;

import { useMutation, useQueryClient } from ‘react-query’;

const EditUserForm = ({ userId }) => {

const queryClient = useQueryClient();

const { mutate } = useMutation(updateUser, {

onSuccess: () => {

queryClient.invalidateQueries(‘users’);

},

});

const handleSubmit = (e) => {

e.preventDefault();

// フォームの値を更新する処理…

mutate(updatedUserData);

};

// …

return // …

};

上記の例では、useMutationフックを使用してユーザのデータを更新しています。更新が成功した場合には、onSuccessオプションでuseQueryClientのinvalidateQueriesメソッドを呼び出すことで、キャッシュの再取得を行っています。

以上が実際の開発現場でのReact Query使用例の一部です。React Queryは非常に柔軟なライブラリであるため、さまざまな開発シナリオに対応することができます。

まとめ

React Queryは、ReactのData Fetchingライブラリであり、サーバからデータを取得しキャッシュするための効率的な仕組みを提供しています。

これまでに解説したReact Queryの使い方や状態管理の仕組みを参考に、自身のReactプロジェクトで効果的に活用してみてください。React Queryの使用により、状態管理の手間を省きながらデータの取得や更新を効率的に行うことができます。是非、React Queryを活用してより高度なReactアプリケーションを開発してみてください。

React Queryについてまずはどのようなものか理解したいと考えている方、React Queryを取り入れるべきか検討されている方にとって、参考になりましたら幸いです。

React Query含めた技術選定など開発課題をお持ちの方はぜひ一度Jiteraまでご相談ください。