システム開発にはいろいろな種類があり、それぞれどんな違いがあるのか分からずに開発への一歩を踏み出せない人もいるかと思います。

今回は「オープン系」「汎用系」「Web系」「組み込み系」「業務系」「モバイル系(アプリ系)」「制御系」の特徴と開発事例をご紹介します。

本記事を参考にそれぞれの特徴を知ったうえで、システム開発の参考にしてください。

小中規模プロジェクトを中心にSEやコンサルとして活動。クラウド導入やスタートアップ、新規事業開拓の支援も経験しました。

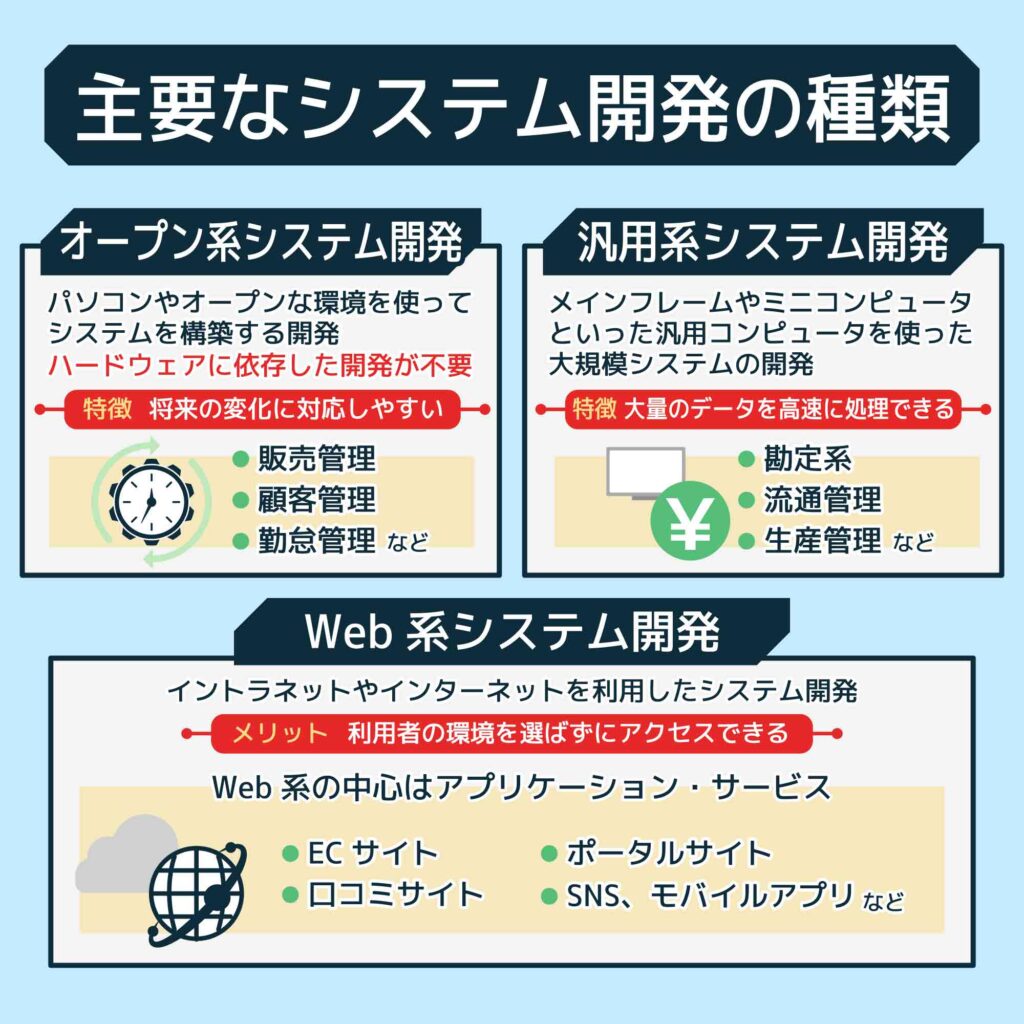

主要なシステム開発の種類とは?その特徴

システム開発には、目的や利用環境によって様々な種類があります。代表的なものはオープン系、汎用系、Web系の3つです。

それに加えて、最近では「組み込み系」「業務系」「モバイル系(アプリ系)」「制御系」開発もよく出てきています。それぞれの特徴を見ていきましょう。

| 分類 | OS | 開発言語 | メリット | デメリット |

| オープン系 | Linux、BSDなどのオープンソースOS | C、Javaなど | 自由なカスタマイズ | 高度な技術が必要 |

| 汎用系 | Windows、Linuxなど | 様々 | 導入コストが低い | カスタマイズに制限あり |

| Web系 | Windows、Linuxなど | HTML、JavaScript、PHPなど | アクセスしやすい | 機能面で制限あり |

| 組み込み系 | 組み込み向けRTOS、Linuxなど | C、C++、アセンブラ、組み込み特化言語など | 高度なリアルタイム性、省電力性 | 専門知識が必須、開発コストが高い |

| 業務系 | Windows、UNIXなど | Java、C#、Ruby、JavaScriptなど | 拡張性が高い、ビジネスルールに準拠 | 構築コストが高い、要件変更への柔軟性が低い |

| モバイル系(アプリ系) | iOS、Androidなど | Swift(iOS)、Java/Kotlin(Android)、Flutter(クロスプラット)など | UI/UXに優れている、高いモビリティ | OSやデバイスの多様性対応が課題 |

| 制御系 | 制御機器に最適化されたリアルタイムOS | C、C++、PLC制御言語など | 高い信頼性とリアルタイム性 | 専門性が高く人材が少ない、コストが高 |

オープン系システム開発とは

オープン系システム開発は、パソコンやオープンな環境を使ってシステムを構築する開発です。汎用性が高く、コストも抑えられるのが特徴です。中小企業を中心に導入が進んでいます。

オープン系システム開発では、Linuxなどの汎用OS、MySQLやPostgreSQLなどのオープンソースソフトウェアを利用します。プログラミング言語にはJavaやPHP、Ruby、Pythonなどが使われるのが一般的です。パソコンで構築したシステムは、クラウド上に設置してサーバーも実現できます。

オープンソースを活用することで、システム構築コストを大幅に抑えることが可能となります。拡張性にも優れており、将来の変化に対応しやすいのがオープン系システム開発の特徴です。

オープン系のメリット

オープン系は、0からの新規開発を行うため、最初から規模の大きなシステムを構築するには向いていません。しかしながら、初期段階やスモールスタートを考えている場合はコスト面でもメリットが大きい開発方式といえます。

| メリット | 特徴 |

| 初期コストが安い | ・ライセンス料不要で低コスト導入が可能

・最小構成でスモールスタート可 |

| カスタマイズ性が高い | ・自由な発想で理想のシステム設計が可能

・他社との差別化要素実現可 |

| 要件変更へ柔軟 | ・追加開発工数で機能改修拡張を実施可

・アジャイル開発手法と高い親和性 |

初期コストが安い

オープン系は独自のシステムを開発する方式ですが、最低限の機能だけ開発すれば、結構低コストで立ち上げることができます。スモールスタートを目指すスタートアップ企業や、手軽に社内システムを試験的に構築したい場合などに向いています。

オープン系は、パッケージソフトを利用しない全くの独自開発のため、ライセンス費用や初期導入費用が不要です。必要最小限の機能モジュールだけを組み合わせて、アプリケーションを作成する「ミニマムバイアブルプロダクト」の考え方を取り入れることで、初期コストを抑えることが可能です。

例えば、基本的な社内連絡システムであれば、メール機能+日報機能のみを簡易的に開発することで、低予算での試験的サービス開始が実現できます。

将来的に、機能拡張や業務改善の必要性が出てきたタイミングで、オープン系なら機能を追加していくことが自由にできます。最初から、すべてを完璧に構築しようとする必要がないのが強みです。

カスタマイズ性の高さ

オープン系システムは、0からカスタマイズ設計できるため、企業ニーズに完全対応したシステムを構築可能です。戦略上重要な、独自機能を実現したい場合など、他方式では難しい開発要件でも実現可能です。

オープン系は、要件定義時に自由な発想で理想のシステムを企画できるのが最大の特徴です。例えば、業界や業種毎に大きく異なる業務プロセスをゼロベースでシステム化することが可能です。

既成概念にとらわれない、斬新な機能を取り入れたい場合や、他社との差別化要素をIT面で実現したい場合など、オープン系なら外部要件でも対応範囲が広くなります。

一方で、オープン系は高度なカスタマイズに別のコストが伴うのが難点です。戦略上の必要性とコストメリットを十分に勘案して外部要件を検討する必要があります。

要件変更への柔軟性

事業拡大に伴い変化するニーズに、迅速に対応するには、オープン系のように柔軟性の高いシステムが向いています。機能追加や仕様変更といった、変更リクエストにも素早く対応が可能です。

オープン系は、独自仕様のアプリケーションを最初から開発しているため、後からの機能改修や拡張が自由に行えます。要件変更への対応スピードが速く、追加開発工数だけのコストで済むのが大きなメリットです。

例えば、新サービスを立ち上げた結果、当初予測していなかった機能が追加で必要になった、といったビジネス要件の変更が起こったケースでも、オープン系ならスピーディに対応できます。アジャイル開発手法との親和性が高いのが特徴です。

柔軟性の高さと引き換えに、再構築コストが高騰するリスクがあるため、要件定義の質を上げることがオープン系構築の鍵となります。

オープン系のデメリット

オープン系は多くのメリットがある反面、プロジェクト管理や開発品質の難しさから、コスト面やスケジュール面でのリスクが高まりがちです。とくに大規模なシステム構築案件では、こうしたデメリットが顕在化するケースが少なくありません。

| デメリット | 特徴 |

| 開発工数の多さ | ・すべて独自開発のため工数が増大しやすい |

| 保守コストの高さ | ・バグ修正やバージョンアップ時の対応コストが高額化 |

| 開発リスクが高い | ・設計ミスや開発品質のバラつきで失敗リスク大 |

開発工数の多さ

オープン系は、独自仕様のすべてを一から開発するため、他の方式と比べて工数がかさみがちです。規模や要件変更に対する工数増加も抑えづらく、開発生産性やコスト面で課題が出てきます。

オープン系は要件定義から設計、プログラミング、テストとシステム開発工程のすべてにおいて、完全独自のリソースが投入されます。機能が豊富になればなるほど、工数は累積的に増加する一方です。

また、要件変更や仕様変更の影響範囲が広範囲に及ぶため、小規模な修正でも想定以上の工数が必要となるケースが出てきます。プロジェクト規模が大きくなればなるほど、この傾向は顕著となり、工数予測やスケジュール管理が難しくなっていきます。

オープン系の開発生産性と、コストパフォーマンスを高めるには、設計品質と要件定義の完全性が極めて重要です。ただし一定のリスクは内包した上での、プロジェクト遂行が前提となります。

保守コストの高さ

オープン系は、カスタム仕様のため保守コストが大きくなりがちです。バグ対応や、バージョンアップ時の対応コストは標準仕様のパッケージソフトと比較すると格段に高額になる場合があります。

オープン系は、独自仕様のアプリケーション開発のため、システム障害が発生した際の原因特定やバグ修正に非常に手間がかかります。またバージョンアップ時には、以前のカスタム仕様との互換性や影響範囲の確認・修正といった保守作業が発生します。

こうした保守対応は、オープン系ならではの追加工数/コストが長期にわたり発生する要因となります。一方で、標準仕様のパッケージソフトなら保守ベンダーによる安定稼働や修正パッチの迅速な対応が望めるうえ、バージョンアップ時の保守コストも、抑えられます。

結果としてトータルのシステム保守コストは、オープン系のほうが格段に高くつくことが多いのです。ライフサイクルコストも考慮した上での方式選定が欠かせません。

開発リスクが高い

独自仕様での新規構築ということから、設計ミスや開発品質のばらつきが生じやすく、オープン系はプロジェクト失敗のリスクを内包しがちです。開発力差の影響を、マネジメントできるかが鍵を握ります。

オープン系は、自由度が高い反面、システム設計の失敗やプログラミングミスによる品質の格差が出やすい開発方式です。要件定義や基本設計の精度が低い場合、最終的なシステム品質に大きな差が出てしまいがちです。

さらに、オープン系では受託開発会社の技術力や開発経験による成果物の質のばらつきが、生じることが課題としてあげられます。開発会社選定の失敗は、直接的にプロジェクトの成功/失敗につながりやすいのです。

こうしたオープン系特有のリスクを回避するには、設計・開発体制のしっかりとした評価・監理が欠かせません。自社による十分なプロジェクト管理能力があるかを、見極めた上での導入が重要だと言えます。

汎用系システム開発とは

汎用系システム開発は、メインフレームやミニコンピュータといった汎用コンピュータを使った大規模システムの開発です。高速処理ができる反面、コストが高くなりがちです。汎用系システム開発では、メインフレームやミニコンピュータなどの汎用機を利用します。これらのハードウェアは高価ですが、大量のデータを高速に処理できる性能が特徴です。

使用されるソフトウェアは、メーカーが提供する汎用の業務アプリケーションが一般的です。プログラミング言語にはCOBOLやPL/Iが使われることが多く、汎用機依存の開発になりがちです。

銀行や保険会社をはじめとした大企業を中心に、主に基幹業務システムとして利用されています。一方で、クラウドサービスの台頭に伴い、汎用機は複数社で共有する形での利用が進んでいます。

汎用系のメリット

汎用系は標準化されたパッケージを利用することで、安定稼働や低コスト運用といったメリットが大きいシステム開発方式です。大規模システム構築時の信頼性確保に向いていると言えます。

| メリット | 特徴 |

| システム安定性が高い | ・多くの導入実績から信頼性が確保 |

| 保守コストが低い | ・保守サポート体制が手厚い ・更新コストが見込み可能 |

| 開発ノウハウが蓄積 | ・顧客ニーズを反映した高品質な仕様 |

システム安定性の高さ

多くの導入実績があるからこそ、処理内容や品質面で安定稼働が期待できます。業務を停止する重大障害を、回避できるメリットがあります。

汎用系の最大の強みは、業界標準のパッケージを利用することによるシステム障害リスクの低減にあります。類似業務導入実績の積み重ねで、信頼性が高められており、未知の問題が起因する全停止を避けられるメリットが存在します。

例えば、ERPパッケージは大量取引に対する安定性が厳しい状況下で検証されています。想定外のエラーが原因で業務そのものをストップさせてしまう事態を避けられるだけのしっかりとした品質基準が担保されています。

また、パッケージベンダーによる手厚い保守体制も、システムの安定稼働に直結すると言えます。ワンストップサポートを受けられるのも魅力といえます。

保守コストの低さ

保守サポートが手厚いうえ、バージョン更新時の対応コストも一定水準に抑えられます。トータルの運用コスト削減が可能です。

汎用系の大きなメリットの一つに、パッケージベンダーによる保守コストの抑制があります。バージョンアップ時の改修対応は機能改善が主体となるため、保守費用の予測も立てやすい特長があります。

また、保守・サポート体制が手厚いのも汎用系の魅力ポイントといえます。24時間365日の電話サポート提供や、複数言語に対応した海外拠点との連携など、大手ベンダーならではの充実ぶりはシステム担当者の作業負担も下げてくれます。

一方で、そうしたサポートサービスの快適性と引き換えに、若干高めの保守料金設定となることが一般的です。コストメリットとのトレードオフを比較検討しつつ、自社に適した支持を選択することが大切です。

開発ノウハウの蓄積

長年の運用経験や顧客ニーズの蓄積が生かされた、信頼性の高いシステムを構築できます。

汎用系の大きな強みは、パッケージベンダーが数多くの顧客導入実績を基に蓄積した、開発ノウハウが活用できる点です。業界トレンドや要望を踏まえた、高品質な仕様設計がなされているため、自社での試行錯誤を重ねることなく安心して構築できます。

例えば、受発注や在庫管理といったコアな業務機能は必要十分な処理能力やデータ容量が考慮されており、想定外の大量処理トラブルを回避できるのが強みです。

その反面、自社の業務ワークフローに完全にマッチしないケースも少なからず存在します。個別要件に対する対応力が課題といえます。

汎用系のデメリット

汎用系は標準仕様のパッケージを利用する分、自社の業務要件に合致しない機能が含まれていたり、カスタマイズが制限されることが課題としてあげられます。

| デメリット | 特徴 |

| カスタマイズ性が低い | ・標準仕様のため自由なカスタマイズが難しい |

| 導入コストが高い | ・高額なライセンス購入費用が発生するケースあり |

| 要件変更への対応力が低い | ・変化要件への柔軟な対応がしづらい |

カスタマイズ性の低さ

標準仕様のため、独自の業務要件を反映したカスタマイズが難しい制限があります。

汎用系の共通の課題点として、標準仕様ゆえに自社の業務要件に特化したカスタマイズが難しい点があげられます。パッケージ側の機能改修スケジュールに左右されるため、短期的な要望への対応は困難な場合が少なくありません。

例えば、競合他社のサービスとの差別化を図るために求められる新機能追加や、急成長に伴う処理容量の引き上げといったニーズに対して、柔軟かつ速やかな対応が難しい側面があるのです。

そのため汎用系選定時には、業務要件と標準機能の適合性を慎重に事前検証する必要があります。要件定義の質や将来予測の精度がより重要になってきます。

導入コストが高い

有償のパッケージ製品を利用することから、ライセンス購入を含めた初期コストが掛かります。

汎用系のデメリットとして、その会社の独自的なパッケージ製品を利用するために、高額なライセンス購入費用が必要となるケースが少なくありません。特に大規模システムの場合はその傾向が強まります。

またバージョンアップに伴うデータ移行作業や機能改修のための改修コストも、追加でかさむ可能性があり注意が必要です。せっかく導入したシステムを短期間で刷新する場合、導入コストの回収に時間がかかることが懸念材料となります。

汎用系選定の際には、短期的コストと中長期的コストの比較も行い、投資対効果を総合的に判断することが欠かせません。

要件変更への対応力が低い

標準仕様のため、変化するニーズへの対応力に制限が生じがちです。

汎用系のもう一つの課題は、事業の成長や新ビジネス展開に伴う変化要件への対応力の低さです。アジャイル開発のように、機動的かつ柔軟なシステム改修が難しく、想定外の要件変更が発生した際の迅速な対応が難しいのが実情です。

このため汎用系システムを継続利用する以上は、業務要件と標準仕様の適合性を定期的に検証・見直しを行うといった継続的コストの発生を覚悟する必要があります。

変化対応力よりも、安定稼働を重視するなら汎用系が有効ですが、前提条件を理解した上での決断が欠かせません。

Web系システム開発とは

Web系システム開発は、イントラネットやインターネットを利用したシステム開発です。スマートフォンでの利用も可能で、リモートワークにも適しています。Web系システム開発では、フロントエンドにHTMLやJavaScript、サーバーサイドにPHPやRuby、DBにMySQLなどのWeb系の技術を利用します。

UIはウェブブラウザで実現するため、利用者の環境を選ばずにアクセスできるのが大きなメリットです。スマートフォンアプリとの連携もスムーズで、モバイル対応がしやすいのも特徴です。

開発言語が分かりやすく部品の再利用性も高いので、開発期間を短縮できます。また、インターネット経由での利用が前提なので、テレワークによるシステム開発や運用が実現しやすいのも魅力の1つです。

Web系のメリット

Web系は既製品を利用するアプローチのため、比較的安定した品質での開発実現が可能です。オープン系に比べて、大幅に開発期間を短縮でき、保守コストの削減や失敗リスクの回避といったメリットも期待できる方式です。

| メリット | 特徴 |

| 開発速度が速い | ・既製品活用で短期間で構築可 ・素早いサービス提供が可 |

| 保守コストが低い | ・パッケージベンダー保守でコスト削減 ・保守体制構築の必要なし |

| 開発リスクが低い | ・安定稼働が見込める ・開発失敗への不安が低減できる |

開発速度の速さ

既存の基盤システムを流用できるため、オープン系と比較してはるかに開発工程を短縮できます。素早いサービス提供や、市場投入が実現可能です。

Web系は独自開発の必要がないため、短期間でのシステム構築が可能です。基本機能が搭載されたアプリケーションを利用することで、要件定義や設計フェーズを大幅に省略し、実装とテストに集中することができます。

例えば、既成のグループウェアや会計ソフトの利用であれば、1~2ヶ月以内でのシステム立ち上げも夢ではありません。早期にサービスインすることでユーザーからのフィードバックを迅速に得ることが可能で、アジャイル開発を実現できる点も魅力的です。

一方で、業務要件に合致しない標準機能の排除やデータ移行などの追加作業が後工程で発生する場合もあります。Web系のメリットを最大限引き出すには、事前要件定義の質を高めることが重要です。

保守コストの低さ

保守は、パッケージベンダーに委ねられることが多いため、システムアップデートなどの保守コストを抑えることが出来ます。

Web系の大きなメリットの一つに、保守面でのコスト削減効果があります。システム保守はパッケージベンダーが行うケースがほとんどで、バージョンアップに伴う改修作業も標準仕様の範囲内で対応が可能です。

自社での運用・保守体制の構築が不要なため、長期的なTCO削減を見込むことができます。また障害発生時には、ベンダーサポートに問い合わせすることで迅速な原因究明と回復が望めるのも大きなメリットだと言えます。

開発リスクの低さ

標準化された製品を使うことで、品質面でのリスクが縮小します。安定稼働が得られやすく、開発失敗につながりにくいのが特徴です。

Web系の大きな魅力は、開発失敗のリスクを大幅に抑えられる点にあります。数多くの類似導入実績がある標準製品を利用することで、未知のトラブル発生を防ぐことができるのです。

業務処理の論理や画面遷移など、基本的な品質は担保されており、 常時システム構築に集中できます。テスト工程での不具合発見リスクも低減されるため、工数とコストの削減につながります。

また、仮に品質問題が発生した場合でも、ベンダーサポートによる迅速な対応が望めます。保守体制の確立が製品信頼性の向上に直結するといえます。

Web系のデメリット

Web系は既製品を利用する分、自由度が制限される傾向にあります。パッケージ商品を利用する関係上、導入コストの高騰や機能面での制約を伴いがちなケースが少なくありません。

| デメリット | 特徴 |

| カスタマイズ性が低い | ・標準仕様からの外れ要件は実現困難 |

| 導入コストが高い | ・高額なライセンス費用の場合がある ・更新時の移行コスト発生 |

| 要件変更への対応力が低い | ・変化需要への柔軟な対応が難しい |

カスタマイズ性の低さ

外部パッケージの機能に依存するため、独自要件の実現は難しくなりがちです。想定外の機能拡張に対する制限が生じます。

Web系の課題は、パッケージ商品の標準仕様から外れる案件では機能面での制約が大きいことです。商品ごとに、カスタマイズ可能レベルが異なるため、事前の精査が必要不可欠です。

例えば、業界固有の業務処理を反映したシステム改修は難易度が高く、改修費用対効果を慎重に判断する必要があります。想定外の要件変更に、柔軟に対応することもパッケージ依存のWeb系では難しい側面があるといえます。

自社ニーズに合致する製品か確認し、カスタマイズが必須な要件の有無も事前検討することが欠かせません。

導入コストが高い

パッケージライセンス購入の必要性から、初期のシステム構築コストが嵩みがちです。更改時の移行コストも発生します。

Web系のデメリットとして、プロプライエタリなパッケージ商品を利用する分、初期コストがかさむことがあげられます。中には高額なライセンス料金設定のソフトウェアもあり、予算確保の際の課題になりかねません。

また、バージョン変更時のデータ移行作業や、複数パッケージとの連携改修など、更新時の改修コスト負担もWeb系特有のデメリットです。システム更改のタイミングで、発生するこれらのコストも含めたトータルコストの比較検討が欠かせません。

要件変更への対応力が低い

標準仕様のため、機能追加や仕様変更を行うことが難しく、事業拡大に伴う機動的な対応がしづらい傾向があります。

Web系のもう一つの課題は、変化するビジネス要件への対応力の低さです。パッケージ商品の標準仕様からの仕様変更が難しく、新たな案件要件に柔軟に対応することが難しい側面があります。

例えば、新規事業進出に伴うシステム改修や、業容拡大に応じた処理内容変更など、変化する要件への対応コストがネックとなるケースが出てきます。自社ニーズとパッケージ機能のフィット感が重要になります。

改修断念を選択肢に据えた上でのパッケージ選定、もしくは定期的改修コストの確保がWeb系活用上の課題であるといえます。

組み込み系システム開発とは

組み込み系システムとは、家電製品やカーナビなどの機器に搭載されるシステムのことです。

リアルタイム性と省電力性が最優先されるのが大きな特徴です。製品の動作性能を最大限に活かすため、CPU/メモリ使用を最小限に抑える高度な最適化が求められます。

また、組み込みOSの選定やデバイスドライバの実装なども必須です。C/C++などの低水準言語を使った開発が一般的で、ハードウェアを熟知した上級者の専門性が不可欠とされています。テスト工程での確実な動作検証も欠かせません。

業務系システム開発とは

企業の基幹業務を支える情報システムの開発を指します。顧客管理や在庫管理、人事・会計などのシステムが業務系システムです。

企業の基幹業務を支える重要なシステムであり、高いセキュリティと信頼性が何より重視されます。

JavaやC#などのオブジェクト指向言語が利用されることが多く、堅牢な設計とロバスト性の確保が求められます。また、データベースとの連携や、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとの連携なども不可欠です。ユーザインターフェースの使いやすさと業務効率化にも配慮が必要です。

モバイル系(アプリ系)システム開発とは

スマートフォンやタブレット向けのアプリケーション開発のことです。

スマートフォンやタブレット端末の小さな画面に最適化されたUIデザインと直感的な操作性が何より重視されます。iOSアプリならSwift、AndroidアプリならJava/Kotlinなどのプラットフォーム固有の言語を使用します。

モバイルOSの仕様を熟知し、各種センサーやプッシュ通知機能などとも連携させる必要があります。通信環境への配慮も欠かせず、オフラインでも利用可能なアプリ設計が求められます。

制御系システム開発とは

制御系システム開発とは、工場の生産ラインなどの制御を目的とするシステム開発です。

工場の生産ラインや発電プラントなどの制御システムには、リアルタイム性と高い信頼性が最も重要な要件とされます。

制御対象の機器に合わせた低レイヤのカスタマイズが必要不可欠で、C/C++や制御用に特化したPLC言語での開発が一般的です。

制御システムの安全性と確実な動作を検証するため、綿密なテストと検証が不可欠とされています。制御工学の専門知識を持った高度な技術者の関与が欠かせません。

システム開発の種類別の事例

それぞれのシステムにはそれぞれ特徴があり、目的に応じて適切なシステムを開発することが重要です。代表的な事例を紹介するので、どの開発種類が自社に合っているか参考にしてください。

オープン系システムの開発事例

- Linuxサーバー上でApache+PHP/Pythonを使ったWebアプリケーション

- PostgreSQLなどのオープンソースDBと連携したデータ処理システム

- オープンソースのビッグデータ処理フレームワークHadoopを使ったデータ解析基盤

オープン系システムはLinuxやBSDなどのオープンソースOSを活用して開発されます。

例えばレジシステムの入れ替え案件では、LinuxサーバーにC++やJavaで新規アプリケーションを構築し、PostgreSQLなどのオープンソースDBと連携させます。

決済システムとのAPI連携も可能です。24時間稼働が求められるため、サーバーの冗長化構成やバックアップ対策が重要になります。

オープンソース技術の活用により、低コストで可用性と拡張性を両立したシステムを実現できます。

汎用系システムの開発事例

- SAPのERPパッケージを活用した企業の基幹業務システム

- Salesforceの顧客管理アプリケーションを中心としたCRMシステム

- オラクルのPeopleSoftなどの人事/財務パッケージシステム

ERPなどの市販の業務アプリケーションパッケージを活用する形式が一般的です。

オラクルやSAPのERPを基本パッケージとして導入し、財務会計系や人事労務系などの標準機能を利用します。業務要件に応じてカスタマイズを最小限行えば、独自の業務ルールも部分的に反映可能です。

汎用系の大きなメリットは、自社開発に比べシステム構築コストを大幅に抑えられることです。要件に合わせた機能のみ利用できます。

Web系システムの開発事例

- ReactやAngularを使った企業Webサイトやオンラインショップ

- Node.js×MongoDBで構築された SNSなどのWebアプリ

- JavaScriptを利用したリッチクライアントタイプのWebアプリ

JavaScriptやPHP、Rubyなどの Web言語を使い、ブラウザ上で動作するWebアプリケーションを構築します。

例えば社内の情報共有ポータルなら、ReactとNode.jsでフロントエンドとバックエンドを実装し、ログイン機能なども作成可能です。。

スマートフォンやタブレットからのアクセスも可能でSSL接続によるセキュリティ対策も行えます。Web系は構築コストが低く機動的な開発が可能ですが、高度な機能実装には向いていません。

組み込み系システムの開発事例

- スマートフォンのカメラやセンサー制御ソフトウェア

- 車載制御システムのECU(エンジン・トランスミッション制御ユニット)

- 家電製品の組み込みマイコンによる動作制御プログラム

組み込みソフトウェアは、家電製品や自動車などの電子機器に搭載されるシステムです。リアルタイム性と省電力性が重視されるため、C/C++や組み込み向けの特化言語を使った開発が一般的です。

例えば、スマートフォンのカメラ制御ソフトウェアなら、CPUリソースを最小限に抑えつつ、カメラの動作を瞬時に制御できるよう最適化された開発が求められます。また、組み込み向けOSの選定やデバイスドライバの実装なども欠かせません。

業務系システムの開発事例

- Java ERPによる自社の受発注・在庫管理システム

- .NETを使った社内の人事・労務システム

- Rubyで構築した顧客管理システム(SFA)

企業の基幹業務を支援するシステムがこれに該当します。JavaやC#などのオブジェクト指向言語が利用されることが多く、顧客管理、在庫管理、人事・会計などの業務アプリケーションを構築します。

データベースとの連携やユーザーインターフェースの実装も重要な工程です。セキュリティ対策とシステムの拡張性にも配慮が必要不可欠です。

例えば、企業の受発注管理システムなら、取引先とのデータ連携機能やBI(ビジネスインテリジェンス)ツールとの連携などが検討されます。

モバイル系システムの開発事例

- iOSのゲームアプリやエンターテインメントアプリ

- Android向けのショッピングアプリやフードデリバリーアプリ

- Flutterで作成したクロスプラットフォームのメディアプレーヤーアプリ

スマートフォンやタブレット向けのアプリケーション開発です。iOSアプリならSwift、AndroidアプリならJava/Kotlinなどの言語を使用します。

ユーザーインターフェースの分かりやすさと利便性が何より重視されます。

例えば、ショッピングアプリなら、商品検索からカート・決済処理までをストレスなく行えるよう、UIデザインとユーザー体験を徹底的に追求します。モバイルOSの特性を理解し、端末の各種センサーやプッシュ通知などの機能とも連携させる必要があります。

制御系システムの開発事例

- 半導体製造装置の工程制御システム

- プラント監視制御システム

- 工場の生産ラインを自動制御するシーケンサ制御システム

工場の生産ラインやプラント設備の監視・制御システムの開発です。

一般にC/C++や制御装置向けの特化言語を使い、リアルタイム性と高い信頼性が求められます。対象の制御機器に合わせてカスタムソフトウェアを構築する必要があります。

例えば半導体製造装置の制御システムなら、クリーンルーム環境下で微小な動作制御を行えるよう、確実な動作検証とテストが不可欠です。制御系の開発には制御技術に熟知した高度な専門性が必須です。

システム開発会社を選ぶポイント

外注開発を検討する際には、実績と体制、提案力に基づいて開発力を評価し、信頼できるパートナーを選ぶことが大切です。失敗すると多額の再開発コストが発生するリスクがあるため、相手方の技術力と開発生産性を見極めることが欠かせません。

開発実績を確認する

どのような開発案件をこなしてきたか、実績内容と導入先を確認することをおすすめします。

開発会社を選ぶ大きなポイントの一つが、実績です。受託開発の場合、その会社が過去に手掛けてきたシステム開発案件の内容を確認する必要があります。業務領域と規模感が自社の開発想定案件に近いものが望ましいでしょう。

加えて、実際の導入先を明示してもらい、可能であれば他社への参考情報提供に同意いただけないか確認してみることも大切です。実績案件の完成度と、導入後の保守体制への評価を直接ヒアリングできれば開発力とサポート力の判断材料になります。

開発体制を確認する

社内の開発体制と平均勤続年数などを確認し、安定した開発が担保できる体制が整っているかを判断する必要があります。

開発能力以上に重要なのが、安定的な開発体制です。受託開発の場合、担当者の退職による代わり映えで技術力が急落することがあってはならないからです。

そのため、社内の開発要員規模と平均勤続年数を確認し、人材流出のリスクが管理されているかを判断することが大切です。

またプロジェクト管理体制がしっかりしているか、設計・開発・テストと役割分担が明確にされているかなど、継続的な品質水準を担保できる体制整備状況を確認する必要があります。

提案力を見極める

単なる要件定義の受け手でなく、相談に乗り解決策を提案できる力量が求められます。想定外の課題解決力こそが信頼できるパートナーの証となります。

単に、要件定義書を受け取って開発を実行するだけの体制では失敗のリスクが高まります。業務理解と解決策提案の力が求められるのです。

自社では気づかない課題やリスク事項を指摘し、より良いシステム提案ができることこそが信頼できるパートナーといえます。単なる作業受託者ではなく、業務課題を解決するコンサルティングマインドを有することが大切です。

そのためにはヒアリング時だけでなく、要件定義後の解決策提案力を試すことが欠かせません。想定外の追加要望にどこまで対応可能かをみることで、柔軟な対応力と幅広い能力が判断できます。

【種類別】システム開発の需要と将来性

それぞれのシステム開発はどのような現状と未来があるのでしょうか。ここでは、紹介した各種類の需要と将来性を解説します。

エンジニアやSEの方は参考にしてください。

オープン系システム開発

オープンソースやクラウドの利用が増え、需要が高まっています。無料のオープンソースでコスト削減しつつ高品質なソリューションが構築できます。

クラウドは拡張性と柔軟性に優れ、インフラ管理が容易になります。新サービスやビジネスモデルを生む可能性があり、将来性が期待されます。

汎用系システム開発

IT分野で安定した需要がありますが、新技術との競争が激しくなっています。

新しいプラットフォームや開発手法の登場で、変革が求められています。需要の安定性と将来性を両立するには、継続的な学習とスキルアップが必須です。

Web系システム開発

デジタルビジネスの成長に伴い急速に需要が拡大しています。Webアプリやモバイルアプリの需要増加が続き、今後も拡大が予想されます。

新ビジネス機会を生み出すプラットフォームとなり、イノベーションを推進しています。その成長に伴い、エンジニアやSEを始めとしたWeb開発者のスキルがますます重要視される展望です。

組み込み系システム開発

組み込みソフトウェアの需要は、自動車や家電製品などの電子機器の進化に伴い増加しています。

リアルタイム性と省電力性が求められるため、組み込み開発の専門性が不可欠です。IoTやAIなどの先端技術との融合により、さらなる成長が期待されています。組み込み開発の人材需要は今後も拡大すると予想されています。

業務系システム開発

業務プロセスの効率化や企業の生産性向上のため、基幹業務システムの需要は根強く存在します。

企業のデジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、クラウドやモバイル対応、AIなどの新しい技術の活用が求められています。

そのため、業務アプリケーション開発の領域では継続的なIT変革と進化が必要不可欠です。

モバイル系システム開発

スマートフォンやタブレットの普及拡大に伴い、モバイルアプリの需要は今後も増加が見込まれています。

ゲームやエンターテインメント、ショッピングなど、あらゆる分野でモバイルアプリが活用されています。モバイル技術の進化と新しい利用シーンの拡がりにより、モバイル開発の重要性は高まる一方です。

制御系システム開発

産業用ロボットや自動化システム、スマートファクトリーなどの制御システムは、製造業の生産性向上に不可欠なソリューションです。

AIやIoTなどの先端技術の統合と、高度な制御・自動化ニーズの高まりから、今後も制御系システム開発の需要は拡大していくと考えられます。リアルタイム性と信頼性の高い制御開発の専門性が求められています。

まとめ:システム開発の種類は目的に合わせて選びましょう

システム開発の世界は多様で魅力的な機会で満ちています。それぞれの開発種類には独自の魅力があります。

オープン系はクラウドとオープンソースの力を借りて革新的なプロジェクトを支え、将来性が明るいです。汎用系は安定的な需要がありますが、エンジニアやSEは新たな技術への適応が必要です。

一方Web系は急速に成長し、デジタルビジネスの中心となっています。そのため、プロのITスキルがますます重要になります。

株式会社Jiteraは、システム開発分野におけるニーズと機会を理解し、最適なソリューションを提供します。私たちの専門家は常に新しいトレンドに適応し、お客様のビジネスを成功に導きます。新しいプロジェクトやアイデアに取り組む際に、私たちのサポートをご検討いただければ幸いです。