さまざまなクラウドサービス機能をリリースしているAWSが提供するAWS Lambdaは、サーバーレスでコードの実行ができるコンピューティングサービスです。

サーバー構築や運用コストがかからないため、業務システムのクラウド化を考えている企業におすすめの機能といえるでしょう。

本記事では、AWS Lambdaの基本から仕組み、使い方、料金体系まで幅広く解説していきます。AWS Lambda導入の検討にぜひ活用してください。

金融機関常駐SEとして、常駐先の社内システム開発に携わっている現職SE。 開発に関する上流から下流まで経験。最近ではSalesforceなどのSFAツールを用いたシステム開発に着手。

AWS Lambda(ラムダ)とは

AWS Lambdaとは、AWSが提供するサーバーレスコンピューティングサービスです。

サーバーレスとは文字通り、サーバーを意識せずにシステム構築・運用ができる仕組みのことでユーザーはプログラムの設定のみでシステムを稼働させることができます。

本来、システムを稼働させる際には、システムを稼働するためのサーバーなどの実行基盤環境が必要でした。

ただ実行環境の導入コストは膨大で、導入後も管理や運用に多くの金銭や人的コストが必要になります。そこで注目されているのがサーバーレスのコンピューティングサービスです。

AWS Lambdaでは、本来ユーザー側で構築するべきシステムの実行環境の構築や管理・運用を代行しています。

つまりユーザーはシステムのプログラミング実行コードをAWS Lambdaに登録するだけで、システムの稼働が可能になるのです。

AWS Lambdaの主な特徴とメリット

こちらでは、AWS Lambdaの主な特徴やメリットなどを紹介していきます。

サーバーレス

AWS Lambdaは、サーバーレスコンピューティングサービスとして提供されており、ユーザーがサーバー構築する必要がないサーバーレスが実現できることが特徴です。

アプリケーション実行環境であるサーバーの運用・管理をAWS Lambdaが代行することでユーザーはサーバーなどの構築・運用をせずにコードをアップロードするだけで実行できます。

これによりユーザーはサーバー運用や構築のコスト削減が可能です。

従量課金制

AWS Lambdaは、実際にコードが実行された時間やリソースに応じて課金される従量課金制が採用されていることが特徴です。

必要な機能分だけ課金する仕組みのため、無駄なコストを削減し最適化することができます。利用状況に応じてコストも低減できるため、低負荷時のコストを削減することが可能です。

プロジェクトの予算管理がしやすくなり、プロジェクトの柔軟性とコスト効率の上昇が期待できます。

自動スケーリング

AWS Lambdaには、必要な時だけコードを実行し、リクエスト受診の回数に合わせて自動的にスケーリングを行う機能が備わっています。

自動スケーリングで処理できるコードのリクエスト数に上限はなく、1日に数十イベントから1秒に数十万イベントまでのさまざまなイベントに対応してミリ秒単位でコードが実行可能です。

AWS Lambdaでは、自動的にスケーリングされるため、ユーザーは手動設定が必要なくイベント頻度の増減に対して安定した高いパフォーマンスを維持することが特徴です。

豊富なトリガー

AWS Lambdaでは、特定のイベントが発生すると自動的に処理を実行するLambda関数という機能が豊富なことが特徴で、このLambda関数がトリガーと呼ばれています。

ユーザーのアクションや外部システムの変更などさまざまな事象に対するトリガーが搭載されているため、多くの処理の自動化をサポートしてくれることがポイント。

ランタイム実行できるコードとしてPythonやNode.js、Java、.NET、Ruby、Goに対応したLambda関数コードが作成可能です。

さまざまな状況に対応できるトリガーを構築できるため、アプリケーション全体の結合がスムーズに実施でき、AWS Lambdaを用いた運用・開発の最適化が期待できます。

他のAWSサービスと簡単に統合できる

AWS Lambdaは、他のAWSサービスと統合して、関数の呼び出しやその他アクションの実行ができることもメリットの1つです。

例えば、Amazon S3などのリソースライフサイクルイベントに反応して関数を呼び出すことができます。

その他にもAmazon SQSやAmazon EventBridgeなど多くのAWSサービスとの互換性があり、イベント呼び出しのトリガーとして活用したり、キューまたはデータストリーム内のアクティビティに応答して関数を呼び出したりすることが特徴です。

統合によってAWSサービスを最大限活用することができます。

豊富な言語サポート

AWS Lambdaが対応しているプログラミング言語は豊富でPythonやNode.js、Java、.NET、Ruby、Goなど多様な言語をサポートしていることが特徴です。

これによって、コード構築を行う担当者は得意なプログラミング言語で関数を作成するなど既存のスキルを活かすことができます。

また、異なるプログラミング言語をアプリケーション内で組み合わせることも可能で柔軟性が高いです。

使いやすさ

AWS Lambdaの使いやすさはメリットの1つです。前述までに解説してきた特徴やメリットによって、開発担当者はインフラストラクチャーの管理をする必要がなくコードの構築や運用に集中できます。

また自動スケーリングや従量課金制によってアプリケーション管理やコストの最適化も容易なことが魅力です。

対応言語やトリガーが豊富なためさまざまな特定イベントに迅速かつ柔軟に対応できます。

AWS Lambdaの仕組みと動作原理

こちらでは、 AWS Lambdaの動作原理とそれらがどのように機能しているのかについてみていきます。

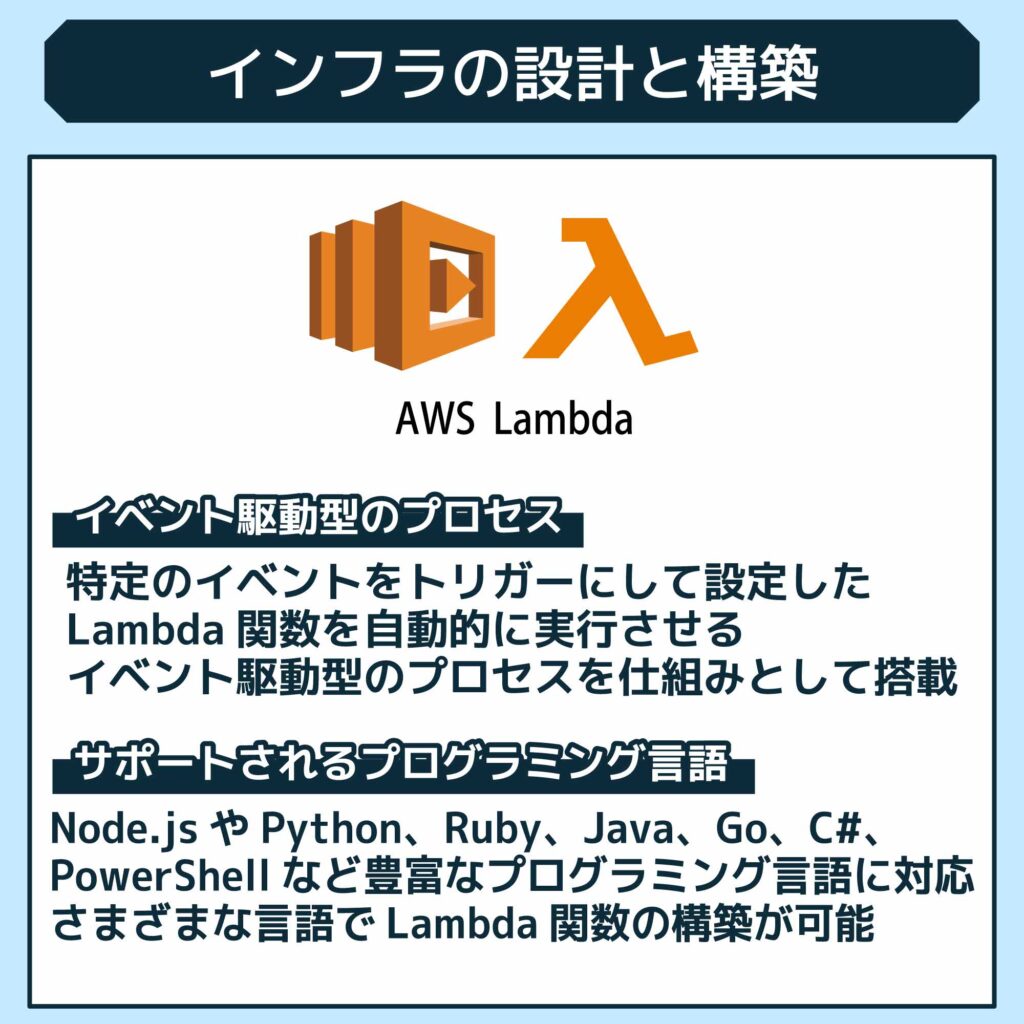

イベント駆動型のプロセス

AWS Lambdaは、特定のイベントをトリガーにして設定したLambda関数を自動的に実行させるイベント駆動型のプロセスを仕組みとして搭載しています。

例えば、AmazonS3へのファイルアップロードをトリガーにデータ処理を実行したりAPI Gatewayへのユーザーからのアクセスでユーザー認証プロセスを実行したりなど、さまざまなイベントをトリガーにしてコードの実行が可能です。

トリガーをきっかけにコード実行するのにも種類があり、トリガーと同期してコード実行するタイプと非同期で特定イベントをキューイングした後に順次実行していくタイプがあります。

同期型は、イベント発生後にすぐに関連処理が実行されるため単純で理解しやすい半面、処理の遅延が発生すると顧客が待たされる可能性があることが特徴です。

非同期型は、イベント発生後にキューなどにイベント情報を格納して、順次コードを実行していきます。大量のイベントを効果的に処理できる半面、実装が複雑になりやすいことが特徴となります。

サポートされるプログラミング言語

AWS Lambdaでは、さまざまなプログラミング言語がサポートされています。

Node.jsやPython、Ruby、Java、Go、C#、PowerShellなど豊富なプログラミング言語に対応しており、各プログラミング言語でLambda関数を構築することが可能です。

対応言語であれば、チーム全体で異なるプログラミング言語を活用していてもAWS Lambdaを統合したサーバーレスアーキテクチャの実現が可能で、柔軟性と生産性の向上が期待できます。

プログラミング言語はチームが活用できるスキルセットや各言語のパフォーマンス要件、言語のライブラリがプロジェクトに適しているかなどのポイントから判断して選ぶことがおすすめです。

AWS Lambdaの具体的な使用例

こちらでは、AWS Lambdaを具体的にどのような使い方がされるのかその応用例についてみていきましょう。

データ処理

AWS Lambdaでは、18,000個を超えるvCPUに対して即座にスケールアウトすることで、リソースの大量消費などの予測不能な需要に対応する大規模かつ迅速なデータ処理が実施されます。

サーバーレスサービスとイベントトリガーを活用することで、データ処理ワークフローを迅速かつ簡単に構築できることがポイントです。

例えば、AWS Lambdaを含むAWSの機能を活用したサーバーレスETL処理などのデータ処理に活用できます。

ETL処理とは、データの抽出・変換・読み込みプロセスを指し、AWS Lambdaでは変換プロセスの効率化が実施可能です。

バックエンドサービス

AWS Lambdaでは、他のAWSと組み合わせてサーバレスバックエンドサービスの構築が可能です。

API Gatewayと組み合わせることで、複雑なバックエンドロジックを持つRESTful APIを構築できます。

またユーザーリクエストをトリガーに、データベースアクセスや処理の実行を効率化できることもポイント。

バックエンドサービスの拡張性やコスト効率の向上が期待できます。例えば、AWS Lambdaを使用してAPI構築することで、シンプルで効率的なバックエンドサービスの構築が可能です。。

運用タスク

AWS Lambdaは、システム運用の自動化処理を実装することで運用タスクの代替などに利用されます。

例えば、ログ解析やモニタリング、セキュリティ対策など定期的に行われる運用タスクを自動的に処理することが可能です。

AWSで提供されるCloudWatch Eventsを活用して、定期的に発生するイベントやアラートをトリガーにしたLambda関数を構築することで定期的な運用タスクの自動化に役立ちます。

EC2インスタンスの停止忘れ防止のために、CloudWatch Eventsで特定時間帯に起動中のインスタンスを検出してトリガーとして利用、停止させるLambda関数を自動的に実行させることなどが具体例にあげられます。

運用におけるコスト削減やエラーの防止が可能で、運用タスクの効率向上効果が期待できるでしょう。

AWS Lambdaの料金体系・プラン

AWS Lambdaは従量課金制を採用しており、関数へのリクエスト数やコードの実行時間に基づいて料金が発生することが特徴です。

AWS Lambda単体でのプランの他に、別のAWSサービスとの同時実行プランなどがあります。こちらでは、 AWS Lambdaの料金体系やプランについて紹介していきます。

オンデマンドプラン

AWS Lambdaでは、オンデマンドプラン(従量課金プラン)を料金プランとして採用していることが特徴です。

関数全体の合計リクエスト数やコード実行開始時点から終了時点までの期間を1ミリ秒単位で計測して料金が発生します。

コードの実行時間に応じた料金のため、プログラムを実行しない限りは料金は発生しないため、コストの削減が可能です。

無料利用枠もあり、1か月あたり100万件のリクエストや400,000 GB 秒のコンピューティング時間分の処理が無料で利用できます。

無料利用枠を超えると、リクエスト数は0.20USD/100万リクエスト、期間料金では0.00001667USD/GB 秒の料金となります。

こちらは、基本的な料金設定となっており、 AWS Lambdaで用いられているサービスによって料金が変わってくるため、より細かい詳細な料金設定を確認したい場合はこちらの公式サイトをご確認ください。

プロビジョニング済み同時実行数プラン

オンデマンドプランで利用するリクエスト数や期間料金の他に、追加料金として発生するのがプロビジョニング済み同時実行数プランです。

プロビジョニング済み同時実行数とは、Lambda関数に処理が割り当てられる前に初期化された実行環境の数をさし、コールドスタートの待ち時間短縮に役立ちます。

プロビジョニング済み同時実行数プランで発生する料金でも利用した分の料金が発生しており、アーキテクチャのx86では1GB 秒あたり0.0000041667USD、Armでは1GB 秒あたり0.0000033334USDです。

AWS Lambdaの使い方とベストプラクティス

こちらでは、AWS Lambdaを効果的に使用するための基本的な使い方とベストプラクティスを紹介していきます。

Lambda関数の作成

AWS Lambdaの使用を開始するには、Lambdaコンソールを使用してLambda関数を作成する必要があります。

Lambda関数の作成機能は、Lambdaコンソールの関数ページから利用可能です。

基本情報を入力するプロセスで関数名を設定し、ランタイム、アーキテクチャの設定をすることでHello world コードが記載されたLambda関数が生成されます。

生成されたら、コードを置き換えてトリガーを設定することでコード実行ができるLambda関数の作成が完了です。

コードの記述

AWS Lambdaでは、関数コードの記述に関してさまざまなベストプラクティスが推奨されていることが特徴です。

こちらでは、コード記述に関する主なベストプラクティスを紹介していきます。

Lambdaハンドラーをコアロジックから分離

Lambdaにおけるハンドラー(Handler)とは、AWS Lambda関数内で実行される特定のメソッドまたは関数をさします。

簡単に言うと関数が呼び出された時に最初に実行される導入部のようなものです。

ハンドラーの中に記述されたコードを実行するのですが、この時にコード全文をハンドラー内に書くのではなく、Functionなどの呼び出し関数を活用して実装したい処理のコアロジックをハンドラーとは別に記載することがおすすめです。

コアロジックとハンドラーを分けることで、関数のコアロジックの単体テストが簡単になります。

実行環境の再利用を活用して関数のパフォーマンスを向上させる

関数ハンドラー外でSDKクライアントとデータベース接続の初期化を行い、静的なアセットを特定のディレクトリにキャッシュすることで、同じインスタンス内で処理を再利用できます。

この処理を行うことで、関数の実行時間が短縮されコスト節約に繋がることが魅力です。

ただし、呼び出し間でデータ流出を防ぐために、実行環境を使用してセキュリティ上の懸念があるデータやイベントなど各種データは保持しないようにするよう公式で注意がなされているためこのベストプラクティスを活用する場合には注意しましょう。

永続的な接続維持のためにkeep-aliveディレクティブを使用する

AWS Lambdaは、時間経過とともにアイドル状態の接続が消去されます。

接続が消去された状態で関数を呼び出してしまうと接続エラーが発生することがあるので注意が必要です。

永続的な接続を維持するには、ランタイムに関連付けられているkeep-aliveディレクティブを使用します。

永続的な接続は、環境変数に設定を行い適宜ONOFFを切り替えることができるため必要のないときは永続的な接続を解除できるためおすすめです。

再帰的なコードを使用しない

関数内で任意の条件を満たすまで、その関数自身を呼び出す再帰的なコードは使用しないことが重要です。

再帰的なコードを使用してしまうと意図しないボリュームで関数が呼び出されてしまい、料金が急増する可能性があります。

テスト・デプロイ監視

Lambda関数を効果的に活用するために、テスト・デプロイ監視のプロセスを最適化することは重要です。

ユニットテストや統合テストを実施して関数の品質を確保し、デプロイではCI/CDツールを活用することで迅速かつ安全性を確保したデプロイが実現できます。

テストやデプロイの監視には、CloudWatchなどを活用することで関数のパフォーマンスやエラーをモニタリングし、適切なメトリクスの設定が可能です。

これらの監視プロセスの構築・運用によってLambda関数の品質向上とシームレスな開発サイクルが実現します。

AWS Lambdaの導入事例

最後にAWS Lambdaの導入事例について紹介していきます。

Netflix

Netflixは、190か国2億人以上の会員数を誇る動画配信サービスです。

Netflixで提供されているサービスの構築にはAWSが採用されており、AWS Lambdaも活用されています。

ルールベースの自己管理インフラストラクチャを構築して、非効率だったプロセスの置き換えによるエラー率の軽減とプロセスにかかる時間コストの節約を図りました。

現在でも多くのAWS製品を活用しているため、AWSの事例として引き続き注目していきたい事業者です。

Capital One

Capital Oneは米国最大手の銀行の1社です。これまで、オンプレミスで運用していた8つのデータセンターを閉鎖してAWSへの移行を完了しました。

この移行に際して用いられたAWSの1つがAWS Lambdaです。

顧客が常に口座にアクセスできるようにAmazon EC2やAmazon SNSを含む幅広いAWSの機能を用いてアプリケーションが構築されています。

AWS Lambdaによって大量データの処理やBI、セキュリティタスクの自動化がなされました。

Airbnb

Airbnbは、世界191か国にある宿泊施設と顧客を繋げる民泊仲介サービスです。

Airbnbでは、IoTボタンによるAirbnbゲストのワンクリックチェックイン/チェックアウト機能や各種宿泊情報のデータ処理などにAWS Lambdaが活用されています。

Airbnbホスト向けに提供されているIoTボタンのクリックをトリガーにしたLambda関数の構築方法をAWSの公式ブログでも解説されており、企業だけでなくその企業に登録する民泊事業者へもAWS Lambdaの機能が提供されています。

まとめ:AWS Lambdaは中小企業にも最適

AWS Lambdaは、サーバーの管理や運用をせずにアプリケーションのコードを実行できるサーバレスのイベント駆動型コンピューティングサービスです。

サーバーなどの構築・運用コストがかからず、ミリ秒単位での従量課金制を採用しているためリソースや組織体制に制限がある中小企業でもシームレスに導入ができるサービスといえるでしょう。

搭載されている関数も豊富なため、トリガーとなるさまざまなユーザーのアクションに対応でき、幅広い業務で活用できます。

他AWS機能との互換性もあるため、AWS Lambdaの導入を検討している場合は、どのシステムと繋げるかも検討しましょう。

AWS Lambdaの導入にて不明点や不安なことがある場合は、ぜひjiteraまでお問い合わせください。お問い合わせフォームはこちらです。