21世紀になったばかりの頃は、EVを持っている人などは殆どおらず、市場に投入している自動車メーカーもほぼ皆無でした。それから20年たった現在、テスラという巨大企業が出現したこともあり、EV市場は急成長しました。結果として世界の有名メーカーはこぞってEVを製造しています。

日本においても例外ではなく、日産やトヨタもいくつかのEVブランドを製造、市場に投入しています。そんなEVに必要不可欠な充電インフラについて、その仕組みや課題についてこの記事で解説します。

文系大学出身で、25歳の時にIT業界に足を踏み入れました。ヘルプデスクから要件定義まで、下流から上流まで文字通り叩き上げでキャリアを築き上げました。取得した資格もいつの間にかもう2桁に。趣味も資格取得。あと、映画鑑賞と飲み会。

EV充電インフラとは

EVに充電をするということは、ガソリン車にガソリンスタンドでガソリンを補給する行為に等しいです。つまりEV充電インフラとは、EVに充電をするための場所やリソースを供給するための仕組みになります。

ガソリン車であればガソリンスタンドまで車を運転してガソリンを買って補給するということが一般的ですが、EVの場合は充電のための方法が実に多様です。この章ではEV充電インフラとはどのようなものかを解説します。

EV充電インフラの仕組み

そもそもEV充電インフラとは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)などの種類の自動車のエネルギー補給に使われる充電設備のことを言います。EVには普通充電器用の充電口と急速充電器用の充電口の2つが備え付けられており、用途や状況によって使い分けられます。詳細は後述しますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

また、ガソリン車と異なり、家庭や事業所内、更にはスーパーやショッピングモールなどの商業施設でも充電施設を設けることができるため、理論上は何時でもどこでもエネルギー補給が可能になります。そして、燃費ならぬ電費という概念があり、ガソリン車におけるガソリンのように、エネルギー補給に要した費用を意味しています。

EV充電インフラの種類

前述したようにEVの充電方法にはいくつかの種類があり、充電する時のタイミングや場所によって、使用する充電方法の種類がおのずと変わってきます。

この章では、急速充電器・普通充電器・家庭用充電器の3つの種類の充電方法について、その性能などを解説していきます。それぞれの方法によって異なるメリットとデメリットがあるため、いつ、もしくはどこで充電するのがベストなのか、予めよく考えておく必要があります。

急速充電器

急速充電器は高速道路のパーキングエリアやサービスエリアなど、ドライバーが運転の合間に小休憩を取るような場所に設置してあります。

短い時間で電池の残量を大幅に回復させることができるというメリットがある一方、満充電できない、外気温が熱すぎたり冷たすぎたりする場合は充電スピードが遅くなるなどのデメリットも存在します。また、高速道路の施設に設置されていることが多く、多くのドライバーが使用する必要があるため、利用時間に制限をかけられることも多いです。

普通充電器

普通充電器は、普段EVを格納してある場所、つまり家庭や事業所以外の場所で長時間滞在する可能性が高い場所に設置されています。具体的に言うと遊園地などのレジャー施設やホテルなどの宿泊場所、ショッピングモールなどになります。

こちらは急速充電器とはメリットとデメリットが逆になり、充電スピードが遅い代わりに、満充電が可能で充電完了までの時間も安定していて、利用時間に制限をかけられることもありません。

家庭用充電器

家庭用充電器は機器自体は普通充電器と同じです。従って、メリットとデメリットに関しては普通充電器の章で紹介したものと同じになります。

異なるのは設置場所で、こちらは普段EVを格納してある場所、つまり家庭や事業所になります。多くの場合、充電機器そのものや機器を設置するための工事が必要となる場合が多いため、EV本体とは別に費用が掛かってしまいます。また、集合住宅では設置できない場合もあるため、注意が必要です。

補助金と支援策

カーボンフリーや地球温暖化への抑止が近年声高に叫ばれていることから、政府や自治体も補助金を拠出してEVの充電インフラの設置を支援しています。

その1つが充電インフラ補助金で、2030年までに公共用急速充電器3万基を含む15万基の充電器を整備することを目標に政府が制定した補助金です。毎年政府の予算が組まれるたびにこちらの補助金の拠出額も決定され、予算が底をつき次第、申請の受付も終了します。

従って時期によっては申請や利用ができないため、政府からの告知をいち早く察知できるよう、日々情報収集をしておく必要があります。また、補助の対象によってはそもそも補助金の利用自体ができないこともあり得ます。

参考:一般社団法人次世代自動車振興センター (cev-pc.or.jp)

EV充電インフラの普及状況

EVの充電インフラはここ数年間で急速に普及しつつあります。前述したように、日本において10から20年ほど前は電気自動車事態を見ることが非常に稀でしたし、そもそもまだ殆ど事業化できていなかったことから、EV充電インフラを見ることもありませんでした。

それがここ数年で地方都市にまでEV充電インフラをしばしば見かけるようになりました。この章では日本のEV充電インフラの普及状況を、世界における状況と併せて紹介、解説していきます。

日本のEV充電インフラ

日本においてEV充電インフラは2010年ごろから設置が徐々に進められ、2022年度末の時点で公共用の充電器が3万期弱程度、設置されました。従って、少なくとも公共用のEV充電インフラに関しては「補助金と支援策」の章で記載した政府の目標を達成したと言えます。ただ、2019年から公共のEV充電器数は頭打ち、若しくは微減となっています。

日本のEV充電インフラの普及の課題としては、集合住宅への導入やEV充電のビジネスの大半の収益性が乏しい点にあります。集合住宅のEV充電インフラは上述したように補助金を積極的に拠出する必要がありますし、EV充電のビジネスの収益性の低さについては稼働率の低さが一因にあるため、EV自体の普及率を上げる必要があります。

世界のEV充電インフラ

日本の公共のEV充電インフラの数は、率直に言って世界的に見るとまだまだ少ないです。日本よりも人口が少ないにもかかわらず、ドイツやフランスなどは日本の1.5倍から2倍程度の数がありますし、テスラのお膝元であるアメリカは日本の4倍から5倍あります。中国に至っては50倍近くあります。

日本の場合、EVの販売台数がまだまだ少ないため、EV1台当たりのEV充電ステーションの数は少なくなく、アメリカの1.5倍近くあります。とはいえ、オランダのEV1台当たりのEV充電ステーションは日本の3倍以上あるため、まだまだ改善の余地があると言えます。

総合的に見て、EV自体もそうですしEVの充電ステーションに関しても、普及しているとは言い難いのが実情です。

課題とソリューション①〜充電スピードとインフラの不足〜

この章ではEV充電インフラの課題である、充電スピードの遅さと数の少なさについて解説します。

課題

EVは家庭や事業所など の普通充電器で充電を行う場合、前述した通りエネルギーの回復に時間がかかりますが、充電スピードが早い急速充電器は設置数が限られます。EVはガソリン車に比べて頻繁にエネルギー回復を行う必要があるため、普通充電器の充電スピードの遅さは普及に向けての大きな課題です。

また、少ない急速充電器に大量のEVが殺到し、結果として充電が原因となる渋滞を引き起こしかねないことも大きな課題です。

ソリューション

この章ではEV充電インフラの課題である、充電スピードの遅さと数の少なさに対処するための方法について解説します。

急速充電ステーションの拡充

EVの充電スピードとインフラの問題を解決するには、まず急速充電ステーションを拡充することが求められます。

政府が補助金を拠出するなどしてEV充電器の設置を積極的に支援していますが、自動車メーカーも支援することで、問題が解決しやすくなります。

自社で製造した製品であれば割引をするなどのサービスを提供することで、顧客満足度を上げることが可能になります。このように、官民一体となった体制で臨むのが理想的です。

ホームチャージング

公共の急速充電器をより使いやすくするためには、渋滞のリスクをなるべく抑える必要がありますが、そのためにはホームチャージングを充実させることも必要不可欠です。

こちらも政府や地方自治体が助成金を拠出するだけでなく、ハウスメーカーや電機会社などの民間企業も割引などを導入し、官民一体となって望む必要があります。

また、政府や地方自治体から拠出される助成金は、民間の戸建てについては女性の対象外とされる場合もあることから、民間企業の協力がより必要とされています。

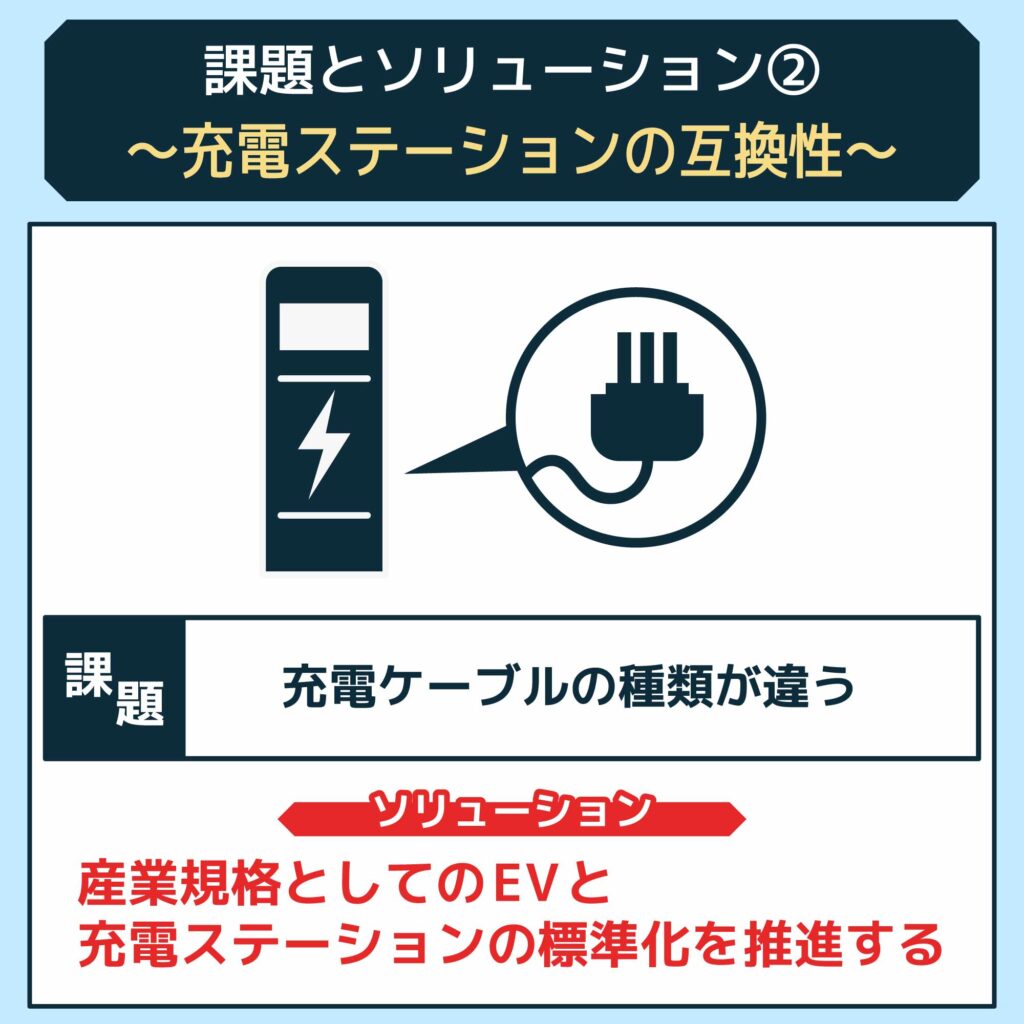

課題とソリューション②〜充電ステーションの互換性〜

課題

スマホを充電する際、スマホの規格によって使用する充電ケーブルの種類を使い分けなければなりませんが、同じことがEVの充電においても起こりえます。つまり、EVが対応しているプラグ形状や充電企画によっては、利用できるEV充電ステーションが限られてしまうのです。

これでは利用者に混乱を招く危険性が高いですし、前もって目的地やその道中に自分が使用するEVに対応する充電ステーションがあるかどうか、調査しなければなりません。

ソリューション

この課題の解決方法としては、まず産業規格としてのEVと充電ステーションの標準化を推進する必要があります。そのためには政府、その中でも国土交通省が率先して音頭を取る必要があります。

このようにすれば、自分のEVに対応している充電ステーションかどうかを心配する必要がなくなるため、EVやEV充電ステーションの利用や設置に対する心理的なハードルが低くなります。

また、利用者のすそ野が広がることから、充電ステーションのビジネスも行いやすくなります。

課題とソリューション③〜充電ステーションのメンテナンス〜

充電ステーションに限らずですが、設備にはメンテナンスというものが必要不可欠になります。このメンテナンスにおいても、充電ステーションは課題があります。

課題

言うまでもないことですが、充電ステーションも老朽化や突発的な故障などが起きえます。従って充電ステーションが正常か否か、定期的なモニタリングやメンテナンスを行う必要がありますが、その労力やコストは充電ステーションのオーナーにとっては大きな負担になりえます。

だからと言って定期的なモニタリングやメンテナンスを放置し、充電ステーションを故障させてしまってはEVへの充電ができなくなるため、利用者に大きな不便を引き起こしてしまいます。

ビジネスへの信用を揺るがせるわけにはいかないですし、それ以上に日本の交通の責任の一端を背負っている身として、市民や事業者の足を奪うような真似は絶対に避けたいです。

ソリューション

この課題への対応策として、予防的保守と迅速な修理対応の2つの策を考えられます。

予防的保守

まず、本格的な故障を引き起こす前に予防的な保守を行うことが必要になります。より具体的に言うと、AIやIoTなどの技術を導入したモニタリングシステムを利用し、遠隔でも充電ステーションの健康状態をリアルタイムに把握できるように監視します。

このようにすることで、充電ステーションが本格的な故障を起こす前に予防的な保守作業を行えるようにし、稼働時間に穴をあけて機会損失をしたり、利用者に不便をかけてビジネスへの信用を失ってしまうリスクを低くすることができます。

本格的な故障を如何にして未然に防ぎ、より長い時間、充電ステーションを正常に稼働できるようにすることが、この課題に対する解決策の最も基本的な事柄です。

迅速な修理対応

もしも予防的保守では対応しきれず、充電ステーションに本格的な故障が起こってしまった場合、迅速な修理対応を行う必要があります。修理の対応が遅れれば遅れるほど、前述したように稼働時間が減って稼ぎが減りますし、利用者にも迷惑をかけて信用を失ってしまいます。

迅速な修理体制を築くには、自分自身や自社の社員だけでなく、設置した充電ステーションの近くの事業者、若しくは充電ステーションの近くに作業員を常駐させられる事業者とも提携する必要があります。充電ステーションの故障は物理的な不具合を原因としたものになり、実際の物に触れて修理する必要があるため、専門家が物理的に近い距離にいる必要があります。

課題とソリューション④〜充電料金の透明性〜

EV充電インフラの普及には、充電料金も課題にあがっています。

課題

現状、EVの充電ステーションの料金体系はガソリン車がガソリンスタンドで燃料を補給する時よりもずっと複雑でわかりにくく、EVの充電ステーションの知識や経験があまりない利用者からすると、利用に二の足を踏ませてしまいます。

EVメーカーなどが用意しているサポートプログラムに加入することで公共のEVの充電ステーションでEVの充電ができるようになりますが、プログラムが何種類もあるうえになぜそのような価格になったのか、内訳が複雑でわかりにくいです。

充電料金の先が読めないということは今後のランニングコストがいくらかかるのか見通しがつかないということにもなるため、利用者に不便だと感じさせてしまいます。

ソリューション

この課題については、透明性のある価格設定は勿論、それに対するプロモーションも重要になります。

透明な価格設定

まずこの課題の解決に必要なことは、透明性のある、誰にでも理解しやすい価格設定です。価格の内訳がわかりにくいと、不当に多額なお金を請求されているのではないのか、という疑念が利用者に湧き上がってしまうため、透明性のある誰にでもわかりやすい価格設定は充電インフラの充実のためには必要不可欠です。

理想としてはガソリンスタンドのように、補給された電気のアンペア数、若しくは純粋な充電時間ごとに料金が加算されていく仕組みになることです。

ガソリンスタンドは料金の仕組みも含めてもう既に多くの人々に馴染まれた存在であるため、EVの充電ステーションを充実させるには料金体系もガソリンスタンドと同じくらいわかりやすくなる必要があります。

アプリケーションとウェブサイト

わかりやすい価格設定を決定したら、それを消費者に宣伝して知ってもらう必要があります。そのためにも、充電ステーションの料金情報を提供するアプリケーションやウェブサイトを構築・制作する必要があります。

ただ単に充電ステーションの料金情報を提供するだけでなく、クレジットカードやQRコード決済アプリなどのキャッシュレスサービスと連携することで決済サービスも提供し、利便性を更に上げることも可能になります。

現状、EVの充電ステーションに対して利便性が高いというイメージを抱いている人はそこまで多くないため、EVの充電インフラを今以上に充実させるためには、このような広報戦略も必要不可欠になります。

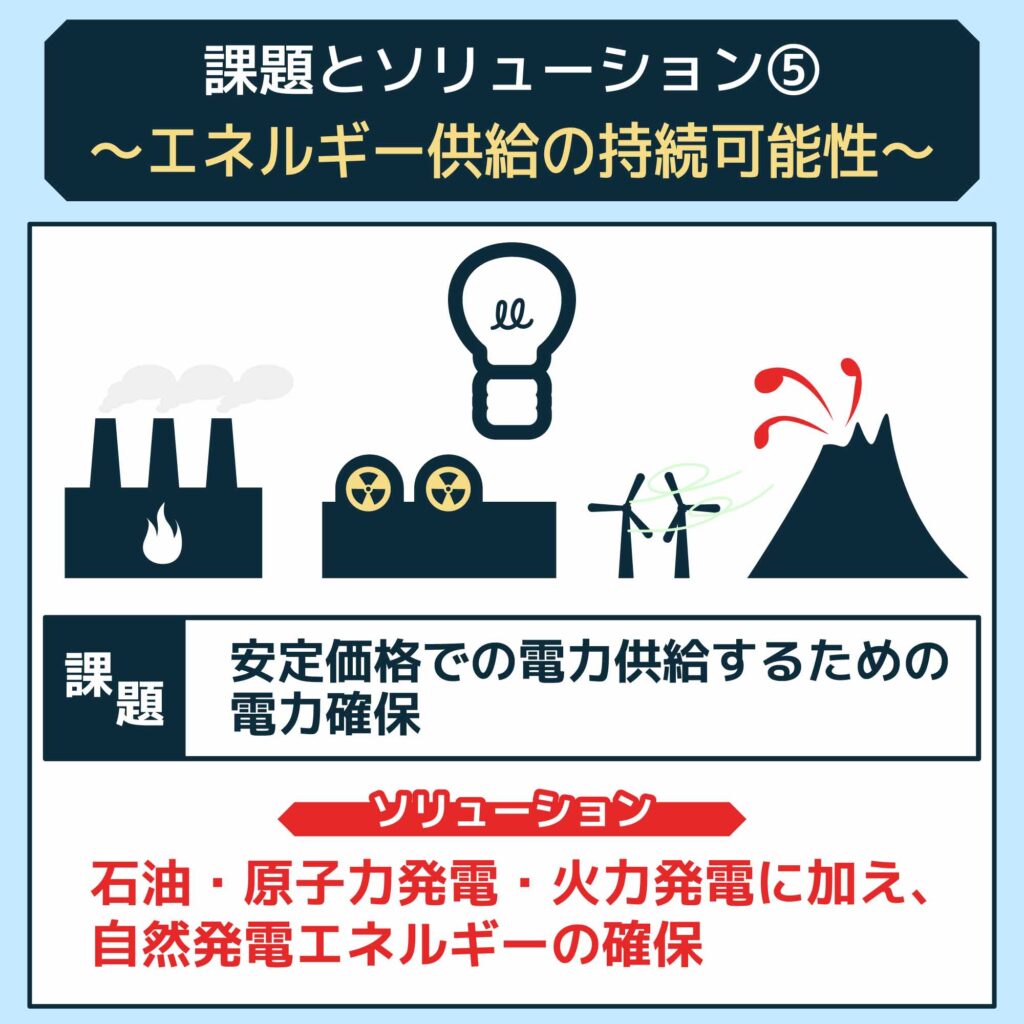

課題とソリューション⑤〜エネルギー供給の持続可能性〜

EVの充電ステーションにはエネルギーとなる電気が必要不可欠ですが、その電気の供給の持続可能性についても改善の余地があります。

課題

EVの充電ステーションには言うまでもなく電気が必要不可欠ですが、その電気の供給体制にも課題があります。

日本の電力の多くは火力発電で賄っていますが、その燃料となる石油や天然ガスのほとんどは中東などから輸入しています。石油や天然ガスの需要は高騰していますし、円安などの為替リスクもあるため、価格がしばしば高騰し、連動して電気の代金も高騰します。

だからと言って太陽光や風力などの再生可能エネルギーによる発電は先が読みにくく、安定した電力供給が難しいです。

また、仮に発電して電気に作り替えたとしても、変電所などを経由・加工して利用できる状態にする必要があるため、エネルギー供給のためのインフラも整える必要があります。

ソリューション

この課題のソリューションとして、なるべく電力の供給元のバリエーションを増やすことがあげられます。現状、石油や原子力による発電は発電効率の良さを考慮すると全てなくすことは現実ではありません。

そこで、前述したような太陽光や風力以外にも潮力や地熱、水力や波力なども組み合わせることでエネルギーの価格と供給を両立させることができます。特に日本は火山が多い事もあり、インフラの問題さえ整えられれば地熱による発電は期待できます。

エネルギーの供給に関しては事業規模や必要とするコストの大きさから、特定の企業だけで解決できるものではないため、政府や複数の企業がタッグを組んで取り組む必要があります。

EV充電インフラの銘柄とメーカー7選

EV充電インフラの業界は寡占状態ではなく、いくつかの企業がしのぎを削っている状況になります。EVと言えばテスラ、というようなイメージが強く、実際にテスラからはEVだけでなくEVの充電インフラに関する商品も販売されていますが、テスラ以外の銘柄からも優良な商品が販売されています。

日本のEV充電インフラではチャデモという商品が主流ですが、ヨーロッパなどでは全く異なるメーカーや銘柄が主流となっています。

テスラ・スーパーチャージャー

テスラ・スーパーチャージャーはテスラが独自に開発・提供している高速充電ネットワークで、自社商品であるテスラ社に対応しています。日本でも三京四都を中心としたいくつかの都市で使用可能です。

また、専用アプリをインストール・連携することにより、回復した電気の量の確認や充電ステーションの空き状況なども確認できます。もしテスラのEVを購入した場合は、こちらのアプリもインストールすると利便性が増します。

チャデモ(CHAdeMO)

チャデモ(CHAdeMO)とは、日本を中心に48ヵ国で使用されている充電インフラの銘柄で、日産や三菱自動車などの日本の有名自動車メーカーの車両に対応しています。国内外の有名企業とパートナーシップを結んでいることもあり、技術力と信用力が非常に高いのが特徴になります。

また、近年では自動車に留まらず、船舶向けの充電ステーションの開発と提供にも取り組むなど、野心的なプロジェクトにも取り組んでいます。

CCS(Combined Charging System)

CCS(Combined Charging System)はコンボ方式とも呼ばれているヨーロッパやアメリカで普及しているEV充電インフラの規格で、ヨーロッパやアメリカの主要自動車メーカーであるフォルクスワーゲンやフォードなどのEVに対応しています。

現在はアジアのメーカーもこの規格に参画しています。350kWという高出力の充電ステーションを展開しており、出力の高さはチャデモ(CHAdeMO)の最大400kWにあまり見劣りしません。

参照:欧州における急速充電システムCCS (Combined Charging System) の評価・認証を開始 (tuv.com)

イオニティ(IONITY)

イオニティ(IONITY)とは、CCS(Combined Charging System)と共にヨーロッパで展開されている高速充電ネットワークで、主にドイツの自動車メーカーのEVに対応している規格です。

CCS(Combined Charging System)と同じく最大出力は350kWで、フォルクスワーゲンがアウディやポルシェとともに設立した合弁会社が充電ステーションの設置を推進しています。2025年までに5000基の充電ステーションの設置を目指しています。

EVgo

EVgoはアメリカを中心に充電ステーションを展開しています。アメリカの主要自動車メーカーの1つであるゼネラルモータースとEVgo Inc.が設置を推進しており、現在までに1000基の急速充電器が設置されています。

この充電ステーションは食料品店やショッピングセンターなどの施設を中心に設置を進めているため、自宅にEVの充電施設がない場合に気軽に利用できます。また、当初予定していた1000基という設置目標が達成されたため、新たに3520基という目標に改訂されました。

参考:GMとEVgo、全米で1000基目のDC急速充電スタンドを開設

シェルリチャージ(Shell Recharge)

シェルリチャージ(Shell Recharge)は、世界中でガソリンスタンドを運営しているシェルが展開するEVの充電ステーションでになります。

既存のガソリンスタンドを改造し、EVの充電ステーションだけでなくカフェなども併設された施設を建造するなど、他の充電ステーションの銘柄とは異なる試みを行っています。急速充電とはいえ、EVの充電はガソリン車ほど早くできないため、このような施設は利用者の利便性を高めるのに一役買っています。

参考:石油大手のシェル、ガソリンスタンドをEV専用の充電拠点に改造 | Business Insider Japan

エネルジカ(ENERGICA)

エネルジカ(ENERGICA)はイタリアを中心に展開しているEVの充電ステーションで、現在ヨーロッパで急成長しています。元々はイタリアの電動バイクメーカーなのですが、本業と並行して充電ステーションの設置も行っています。

現在22000箇所ものEVステーションを展開するなど、前述した通り非常に高い成長力を持っているのが最大の特徴です。また、急速充電器と普通充電器の両方の充電方法を提供しているため、より幅広いニーズに応えることができます。

参考:How to charge | エネルジカ|ENERGICA (energica-moto.com)

EV充電インフラのまとめ

以上のように、世界的に見ると日本の充電インフラの数自体はまだまだ少ないですが、日本企業の技術力自体は全く見劣りしませんし、これからも更なる進化が期待できます。また、今なら各種の補助金が充実していますし、EVの購入やEVの充電ステーションに関する事業を始めるのに良い時期とも言えます。

特にEVの充電ステーションのビジネスに関しては前述したようにAIやIoTなどの技術も必要となるため、元々それらの技術領域に関する知見がある企業は有利になります。

もしもこの記事を読んでEVの充電ステーションに関するビジネスやEVに関するビジネスに興味を持たれた方や不明点がある方は株式会社Jiteraにお問い合わせしてみることをお勧めします。

株式会社Jiteraはクライアントのビジネスの根本的な課題をITの力で解決することを信条としていますし、幅広いビジネスに関する知見を持っているため、お役に立てる可能性が高いです。