システム開発のプロジェクトを進める場合、内製・外注でどちらにするべきかが決まらず、困っていないでしょうか。

内製や外注については、そのプロジェクトでどのようなシステム開発をしたいのかで決まってきます。

システム開発の内製・外注のどちらにもメリットがあり、プロジェクトの進め方によっては失敗に終わってしまうこともあります。

そこで今回は、システム開発を内製・外注するメリットやデメリット、どちらかを選ぶ上で重要なポイントについてわかりやすく解説していきます。

【得意な分野・言語】QA(品質保証)/ テスト自動化開発(Python、Node.js)/ Google Apps Script【主な実績】20年のQA業界経験(現職)【役職】エンジニア / Developers Summit 2024 SummerとDevelopers Summit 2024 KANSAIで登壇

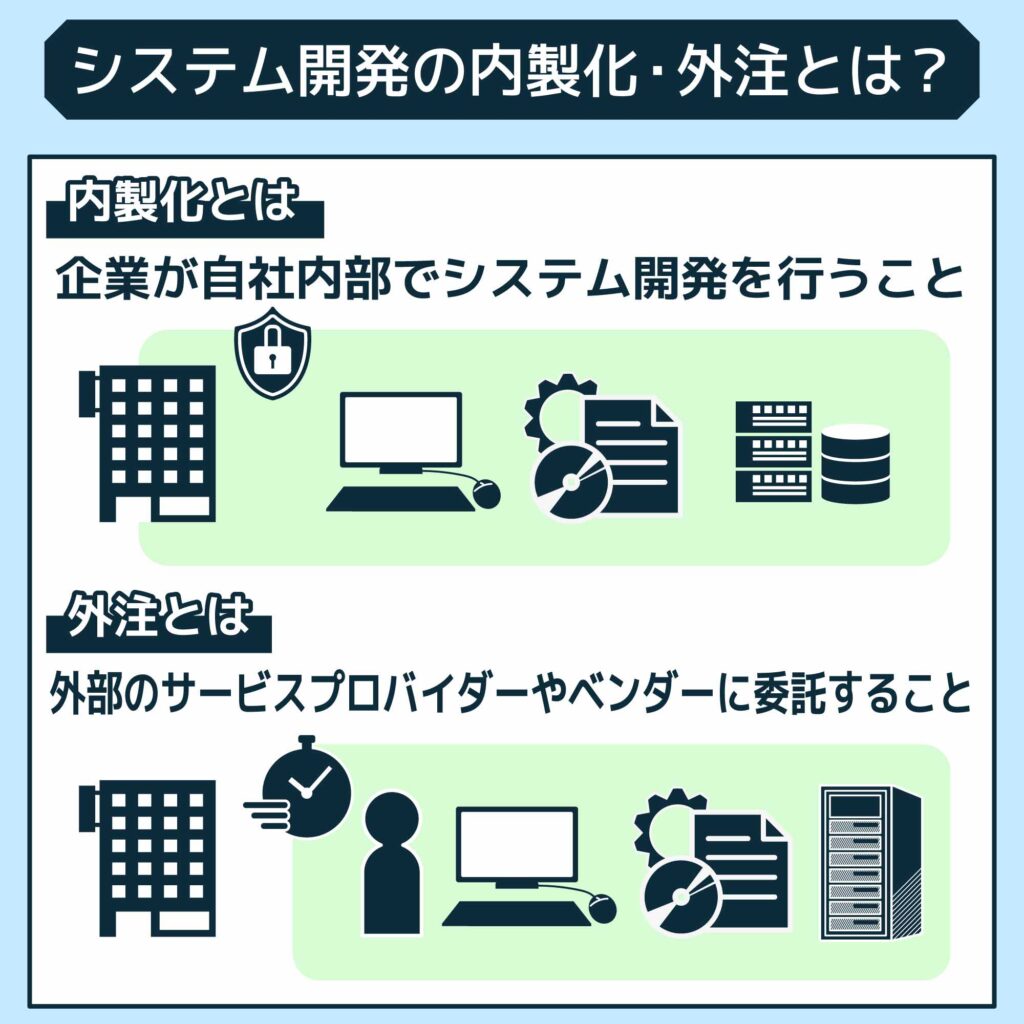

システム開発における内製・外注とは?2つの違い

| 内製 | 外注 |

| 企業内の専門チームが開発 | 外部の専門企業が開発 |

| ニーズに対する柔軟性やセキュリティ管理が容易 | 外注先とのコミュニケーションコストや各種調整が必要 |

| 企業内で多くの時間とリソース、専門知識が必要 | 外注先の専門知識や外部リソースを活用し、企業内の時間とリソースを節約できる |

システム開発の内製と外注は、企業がシステムを開発する手法のことです。

内製は、企業内の専門チームが開発を行います。

一方、外注では外部の専門企業に開発を委託します。

内製の利点は、柔軟性やセキュリティの管理が容易であり、企業独自のニーズに対応しやすいという点です。

一方、外注は専門知識や外部リソースの活用が可能であり、企業の本来のビジネスに専念することができる利点があります。

どちらの手法を選択するかは、企業の規模や戦略、リスク管理などの優先するポイントによって決定します。

もう少し詳しく解説していきます。

内製とは

内製とは、企業が自社内部でシステム開発を行うことを指します。

つまり、専門の開発チームやエンジニアを企業が直接雇用し、必要なシステムやアプリケーションを自ら開発することです。

今では多くの有名企業で内製化を進めています。

内製では、企業は自社のニーズに合ったカスタマイズをすること可能であり、セキュリティの管理も容易です。

ただし、開発には多くの時間とリソースが必要であり、さらには、最新技術やトレンドに敏感になる必要があるので常にエンジニアのスキル向上が求められます。

外注とは

外注とは、企業がシステム開発を外部のサービスプロバイダーやベンダーに委託することを指します。

外部の専門企業や外部のチームに開発作業を委託することで、企業は自社のリソースを節約し、時間や労力を他の業務に注力することができます。

また、外部の専門家、ベンダーなどは幅広い知識や経験を持っており、迅速かつ効率的な開発が可能です。

しかし、外注する場合は外注先とのコミュニケーションや各種調整が重要であり、プロジェクトの管理や品質の保証が課題となることもあります。

以下の記事に外注についての詳しい説明があります。

システム開発を内製化するメリット

システム開発を内製化には、多くのメリットがあります。

ここでは、以下の4つを深掘りします。

- 情報管理が簡単にできる

- 柔軟な開発ができる

- 長期的にコスト削減につながる

- 社内の技術力が向上する

情報管理が簡単にできる

システム開発を内製化すると、要件定義や開発、保守、運用をすべて自社でおこなうためシステムのニーズに柔軟に対応できます。

機能追加や画面構成の変更など、要件の変化に対応しやすく実装に反映させることが外注に比べて容易です。

プロジェクトメンバーは、社内の事情をよく知るメンバーで構成されるため、開発メンバーは具体的な運用イメージを持った上で開発が進められ、情報伝達や共有も円滑に行えます。

セキュリティリスクの面でも情報の共有範囲を社内に留めることで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

柔軟な開発ができる

外注では、要件の変更や追加が発生した場合に開発の調整に時間がかかったり、契約の見直しが必要になることもあります。

それに対し、内製であれば社内の意思決定は迅速に行えるため、機能追加や修正がスムーズです。

特に、仕様変更が頻繁に起こるプロジェクトでは、柔軟性は大きなメリットとなります。

また、社内で完結できるため、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握でき、問題発生時にも即座に対応が可能になります。

これにより、開発のスピードや品質が向上し、全体の効率向上が期待できます。

長期的にはコスト削減につながる

システム開発の内製化でもっとも大きいメリットは、大幅にコストを削減できることです。

外部の開発会社に依頼する場合に比べて、内製化することで開発費用を抑えられます。

開発プロセス全体を自社内で管理できるため、外注への契約関連の手続きにかかる費用が不要です。

また、内製でのコミュニケーションコストの削減や、開発の柔軟性が結果的にコスト削減に寄与します。

ただし、社内で内製化立ち上げにかかる初期コストは必要であり、外注ではその分のコストがかからないため、プロジェクトの規模によっては内製化の方が総コストで高くなることもあります。

社内の技術力が向上する

外注に頼る場合は外部の専門家に依存するため、社内にスキルが蓄積されにくい一方、内製化プロジェクトでは開発や保守の実務経験を社員が積むことができ、社内にノウハウが蓄積されます。

特に、自社システムに特化した専門知識を得ることができ、ヒューマンスキルやコンセプト設計スキル、テクニカルスキルなど、幅広いスキルの習得・向上が期待できます。

これにより、社内にスキルや経験値が蓄積され、将来的なシステム運用や新たな開発プロジェクトにも柔軟に対応できるようになります。

結果として、会社全体の技術力が強化され、競争力が高まります。

システム開発を内製化するデメリット

内製化することには、もちろんデメリットも伴います。

デメリットとしてここでは以下の4つを解説します。

- 初期投資が高い

- 最新技術が導入しにくい

- リソースの配分が難しい

- 担当者による技術力の偏りが起こる

初期投資が高い

システム開発を内製化する場合、社内の技術力や知識が不足していることがあります。

その場合、開発チームを組織するための人材採用や教育、必要な開発環境の整備、開発のためのツールやソフトウェアの導入など、多くのコストが発生します。

これらの初期費用は、外注と比較すると大幅に高くなる傾向があり、特に中小企業では大きな負担となることがあります。

さらに、短期的にはキャッシュフローにも負荷がかかる可能性がありますが、長期的な運用ができればリターンを得られることもあります。

結果として、コストの回収には長期的な視点が必要で、内製化が必ずしも最適な選択とは限りません。

最新技術が導入しにくい

システム開発の内製化には最新技術の導入が難しいというデメリットもあります。

外注を担当する企業は多様なクライアントとのプロジェクトで、最新技術に触れる機会が豊富にあります。

一方、内製では限られたリソースや予算の中で開発を進めるため、最新技術の習得や導入が遅れる場合があります。

特に中小企業では、専門知識や技術を持った人材の確保が難しく、社内で技術力を上げるにしても時間とコストがかかり、中小企業にとって大きな負担になることがあります。

その結果、競争力の低下や開発効率の遅れ、品質の低下につながる可能性があります。

リソースの配分が難しい

リソースの配分が難しい点も内製化のデメリットの一つです。

開発プロジェクトは人材、時間、資金といったリソースを多く消費します。

専任のメンバーを用意できれば良いですが、そうなると他の業務が止まってしまう恐れがあります。

かといって他の業務と並行でプロジェクトを進めては、進行の遅れやリソースの過不足が生じることがあります。

特に人員が限られる中小企業では、兼務で開発プロジェクトを担当することが多く、業務に集中できず効率が低下することがあります。

また、開発プロジェクトが長期化すると、他部門との調整が必要になり、全社的なリソース不足に陥ることもあります。

担当者による技術力の偏りが起こる

内製化では、限られたメンバーが開発や保守を担当するため、それぞれのメンバーの得意とする分野やスキルに依存しがちです。

その結果、特定の技術や開発手法に偏った開発が進み、最新技術や他の手法の取り入れが後回しにされることがあります。

また、開発メンバーのスキルや経験が不十分の場合、開発の質や開発効率に影響を与える可能性があります。

さらに、開発メンバーが異動や退職をした場合、その穴を埋めるために時間やコストがかかるリスクもあります。

このようなリスクを最小限に抑えるためには、適切な人材育成や知識の共有の仕組みを整えることが重要です。

システム開発を外製化するメリット

システム開発を外製化する場合にもメリットがあります。

以下の4つを深掘りします。

- 専門性の高い開発ができる

- コスト管理がしやすい

- リソースの調整がしやすい

- 社内のコアビジネスに集中できる

専門性の高い開発ができる

システム開発を外製化する最大のメリットの一つは、専門性の高い開発ができることです。

外注先の開発会社は多くのプロジェクトを手掛けているため、豊富な経験と専門知識を持ったエンジニアが多数在籍しています。

外注先の高い技術力によって、最新のトレンドに対応する開発を社内の技術力に関係なく進めることができます。

また、外注先の専門家が提供するアドバイスや指導を通じ、自社のシステム開発に最新のノウハウを取り入れることも可能です。

アドバイスや指導により、自社の開発チームやプロジェクトマネージャーにとって成長の機会を得られるでしょう。

コスト管理がしやすい

外注では契約時に見積もりや予算が提示され、開発範囲やスケジュールも事前に明確にされるため、予想外のコスト増加を抑えやすくなります。

また、外注先がプロジェクトを管理し進捗やコストの管理をするため、社内の管理業務の負担が軽減される点も大きなメリットです。

自社での内製化と比較して、外注の場合はリソースの最適な配分や、開発にかかる時間を経験豊富な専門家視点で正確に見積もることができるため、予算の管理をしやすく経営的なリスクを抑えられます。

特に予算が限られている中小企業にとって、外注の明確なコスト管理は有効な開発アプローチとなります。

リソースの調整がしやすい

外注では、必要なスキルや経験を持つ専門家をプロジェクトの規模や要件に応じて柔軟に確保でき、社内のリソース不足をカバーしやすくなります。

また、開発状況に応じて外注先のリソースを増減させることも可能なため、急な要件変更や追加開発にも対応しやすいです。

これによりプロジェクトを進める中で、必要な人員を適宜調整でき、無理や無駄のないスケジュールで開発を進められます。

リソースが限られた中小企業にとって、外製化によるリソースの柔軟性は大きなメリットになります。

社内のコアビジネスに集中できる

社内リソースを自社のコアビジネスに集中させることができるのも外製化の大きなメリットです。

自社でシステム開発を内製化すると、開発や保守に多くの時間や人材を割く必要があり、自社のコアビジネスへのリソースが不足する可能性があります。

一方、開発を外部の専門家に委託すれば、システム開発の負担が軽減され、社内のリソースを事業の成長や競争力強化に充てることができます。

特にIT部門がない企業にとって、外製化によって本業に集中できる体制を整えられることは、自社のリソースを有効活用できるだけでなく、システム開発に伴う人材確保やトレーニングのための時間も省けるため有効な手段です。

システム開発を外製化するデメリット

システム開発の外製化にも、内製化と同様デメリットが存在します。

外製化のデメリットとして以下の4つを解説します。

- コミュニケーションコストがかかる

- 品質の管理が難しい

- セキュリティリスクがある

- 長期的にはコストが高い

コミュニケーションコストがかかる

外製化のデメリットの一つは、社内に比べコミュニケーションコストがかかることです。

外注先の開発会社とのコミュニケーションが円滑でないと、要件や仕様の認識ずれが生じやすくなります。

また、進捗状況や問題点の共有のやりとりも、密に行わなければプロジェクトの遅延や品質の低下につながる恐れがあります。

そのため社内での内製に比べ、外注ではコミュニケーションのコストが大きくなりがちです。

契約内容によっては担当者間のやり取りが難しい場合もあり、よりコミュニケーションコストを上げる原因になる場合もあります。

品質の管理が難しい

外製化のデメリットとして、外注先での開発プロセスが監視しづらい点があります。

その結果、仕様や要件に対する認識のずれや品質基準の違いに気づけないことがあります。

また外注先が納期を優先するあまり、細部の品質に目が届かないケースもあります。

特に、コミュニケーションや進捗の管理が不足すると、問題が発覚した際に修正に時間がかかる場合があり、結果的にプロジェクト全体の遅延やコスト増加につながる可能性もあります。

そのため外製化する場合は、進捗や品質を定期的に確認し、問題があれば早期に対処する体制をつくることが重要です。

セキュリティリスクがある

外製化では必要に応じて、外注先に重要なデータや機密情報を提供する場合があり、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まる可能性があります。

外注先のセキュリティ対策が自社の基準に満たない場合は、開発プロセスで脆弱性が生まれることもあります。

また、外注先が複数のクライアントを抱えている場合、データの取り違えや誤送信による漏洩リスクも考えられます。

そのため、外製化を行う際は、契約段階で十分なセキュリティ対策を講じ、外注先のセキュリティレベルを確認することが重要です。

長期プロジェクトの場合は、契約時に限らず、定期的な監査やセキュリティチェックもリスク軽減のために有効です。

長期的にはコストが高い

外製化することにより、内製化でかかる初期コストを抑えることができるものの、長期的に見るとコストが高くなる場合があります。

外注先への依存度が高まると、開発のたびに追加費用が発生し、改修や機能追加のたびにコストが膨らむ可能性があります。

さらに長期で契約していたり、難易度の高い開発・運用の契約をしている場合は、外注先の価格変更や契約更新のタイミングでコストが予想以上に上がることもあります。

そのような外注先の価格変更などで内製化に切り替えようとしても、外注していたため社内にはノウハウが蓄積されていなく、内製化に切り替える際にも最終的に大きなコストがかかる場合があるので、計画的な開発・運用が重要です。

システム開発の内製がおすすめのケース5選

システム開発では状況や扱うシステムに応じて、内製が向くもの、外注が向くものがあります。

ここでは内製がおすすめの以下のケース5選を紹介します。

- 長期的かつ継続的な開発プロジェクト

- 機密性の高いシステム開発

- 頻繁な仕様変更が予想されるプロジェクト

- 自社のコアコンピタンスに関わるシステム開発

- ユーザー部門との密接な連携が必要な開発

長期的かつ継続的な開発プロジェクト

長期的かつ継続的な開発プロジェクトを内製化することは効果的な選択肢です。

内製化により、社内の開発チームがプロジェクトの全体像を深く理解し、ノウハウが社内に蓄積されます。

また、社内チームであるためコミュニケーションが取りやすく、追加の機能開発や改善に対しても柔軟に対応できます。

長期プロジェクトの場合、市場やユーザの要件の変化により仕様変更が発生することが多いです。

また運用の中で、追加機能の依頼や改修が発生することもよくあります。

その際に、内製化は効率的かつ柔軟に対応できます。

機密性の高いシステム開発

システムによっては社外に出せないデータを扱う場合も多く、その際に内製でのシステム開発は有効です。

社外にデータや機密情報を提供するリスクがないため、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクを最小限に抑えられます。

外製化の際に、いくら契約でセキュリティ対策を強化しても、外部に情報が渡るリスクを完全に排除することは難しいです。

そのため、そもそも外部に情報を提供しないことが最も安全です

内製化でシステム開発を社内で完結させることで、情報の流出のリスクを抑えるだけではなく、社内のセキュリティ基準に基づいた開発プロセスを維持できます。

機密性が求められる開発プロジェクトでは、内製化による管理された開発が最も安全な選択肢です。

頻繁な仕様変更が予想されるプロジェクト

外注の場合、仕様変更のたびに契約の見直しや追加費用が発生する可能性があるため、仕様変更が予想されるプロジェクトでは内製化が効果的です。

外注の場合、契約や追加費用の問題に加えて、社内よりコミュニケーションコストがかかるため対応の遅れにつながる可能性があります。

一方、内製化していれば、社内で迅速に意思決定ができるため、仕様変更や新機能追加にも柔軟に対応可能です。

また、社内の開発チームがプロジェクトに関わっているため、仕様や運用への理解が深く、変更内容を正しく反映できる強みもあります。

特に、ユーザーのフィードバックを取り入れつつ開発を進めるアジャイル型の開発では、内製化によるスムーズな対応が開発効率の向上に貢献します。

自社のコアコンピタンスに関わるシステム開発

自社のコアコンピタンスに関わるシステムの開発の際にも内製化は有効です。

コアコンピタンスは企業の競争優位性を支える重要な要素で、それに関連するシステムを外製化すると、優位性を支えるノウハウが外部に流出するリスクがあります。

また、外注先が自社のビジネスの独自性や詳細を深く理解していない場合、期待する機能や品質が実現できない可能性もあります。

それに対し、内製化した場合、社内の開発チームが自社の強みを理解しているため、細かな要件にも対応できます。

コアコンピタンスを安全に最大限に活かすためにも、内製化による開発が効果的です。

ユーザー部門との密接な連携が必要な開発

ユーザー部門からのフィードバックをリアルタイムで反映し、迅速な仕様変更や調整が求められる場面では、社内の開発チームが直接対話できる内製化が適しています。

外製化ではコミュニケーションのコストの高さや手段に制限があり、ユーザー部門の情報が反映されるまでに時間がかかることがあります。

また、ユーザー部門とのやり取りがスムーズに行えないと、誤解が生じたり、情報不足によって期待した機能や要件が十分に実現できない場合もあります。

内製化なら、密な連携を保ちながら柔軟かつ迅速に開発を進めることが可能です。

システム開発の外注がおすすめのケース5選

ここでは外注がおすすめのケースを以下の5選で説明します。

- 自社にシステム開発できる人材がいない場合

- 大規模なシステム開発を計画している場合

- 効率的にシステム開発を進めたい場合

- 新技術を用いた一時的なプロジェクト

- コア業務ではないシステムの開発

自社にシステム開発できる人材がいない場合

自社にシステム開発できる人材がいない場合、外部にシステム開発を委託するべきです。

企業が自社で開発を行うためには、高度な技術スキルや経験が必要ですが、内製体制を整えるための時間がかかってしまいます。

それらの人材が不足している場合、開発プロセスは遅延してしまい、品質が低下する可能性があります。

また、来たるチャンスの時期を逃さないためにも、外部の専門家や開発会社に委託することで、迅速かつ効果的なソリューションを得ることができます。

これにより、企業は自社のビジネスに集中し、収益を上げることに専念することができます。

もし委託するべき外部の開発会社をお探しの場合は一度株式会社Jiteraにご相談ください。

豊富な実績からあなたに最適なアドバイスを提供いたします。

大規模なシステム開発を計画している場合

大規模なシステム開発を計画している場合も、開発を外注するべきです。

まず、外部の専門家やチームを利用することで、プロジェクトに関する知識や経験を活用できます。

大規模な開発の場合は通常業務が止まる時期も長くなるため、委託先が過去の成功や失敗から学んだ最善の方法を有効活用することでプロジェクトを効率よく推進することができます。

また、外注することで迅速かつ効率的な開発が可能であり、内部のリソースをより戦略的に利用することができます。

効率的にシステム開発を進めたい場合

効率的にシステム開発を進めたい場合も外注するべきです。

外部の専門家やチームに開発を委託することで、経験豊富なプロフェッショナルがプロジェクトを迅速かつ効果的に進行させることができます。

外部の開発者は、リソースやスキルを持ち合わせており、プロジェクトに特化した知識やツールを活用して、開発作業を効率的に進めることができます。

これにより内製で行った場合に発生するリソース不足や知識不足による非効率な開発のリスクを避け、効率的に開発を行うことができます。

新技術を用いた一時的なプロジェクト

新技術を用いた一時的なプロジェクトを行いたい場合に、社内にその技術に精通した人材がいないようであれば外製化が有効です。

その技術を継続的に使用する、または将来的に再び利用する可能性がある場合、社内ノウハウとして時間をかけても新技術を社内メンバーで習得する価値があります。

しかし一時的なプロジェクトの場合は、時間やコスト面で外製化の方が有効の場合が多いです。

また外製化した場合、スムーズにプロジェクトが進められるだけではなく、高品質な成果も期待できます。

社内メンバーが新技術を習得しても、経験が浅いと問題が発生しやすく、発生した問題のフォローが難しい場合もあるため、外製化が効果的な選択肢となります。

コア業務でないシステムの開発

自社の強みや競争優位性に直接関わらないシステムの場合、社内リソースを割くよりも、外注に任せる方が効果的です。

外注先は豊富な経験と専門知識により、効率的に開発ができるため、社内のリソースで行うより効率的に開発が行えます。

また外製化によって、運用や保守も含めたトータルサポートを受けることができ、長期的な管理負荷も軽減されます。

運用や保守のサポートを受ける場合、開発と併せて依頼することで仕様の説明などの引き継ぎの手間を省けるメリットもあります。

非コア業務のシステム開発を外製化することは効率的でコストパフォーマンスの高い選択です。

外注を利用することで、自社で準備しきれない人材や業務に集中するためのリソースの調整を行うことができます。

適切な外注の活用で、自社のビジネスをより発展させることが可能です。

外注についての詳しい説明や契約に関する説明はこちらの記事に詳しく載っています。

システム開発は内製と外注のハイブリッドアプローチもおすすめ

これまで内製と外注のメリット・デメリットを説明してきましたが、どちらか一方しか選択できない訳ではありません。

内製と外注のハイブリッドで開発を行うことで互いのデメリットを埋めることが可能です。

ここでは以下の3つのケースを解説します。

- 大規模プロジェクトの一部を外注

- 新技術導入時の知識移転

- 繁忙期のリリース補完

大規模プロジェクトの一部を外注

大規模プロジェクトでは、内製と外注を組み合わせたハイブリッドのアプローチが非常に効果的です。

社内のリソースだけで全てを賄おうとすると限られたスケジュールや予算に収まらないことがありますが、プロジェクトの一部を外注することで効率的に進めることが可能です。

コア部分や要件が複雑な領域は内製化し、非コア業務や高度な技術力が必要な領域は外注することで、社内の負荷を軽減しつつ、高品質なシステムを構築できます。

外注先の専門知識や経験を活かしつつ、社内のコアチームがプロジェクト全体を管理することで、進捗や品質を保ちながら効率的に開発を進めることが可能です。

新技術導入時の知識移転

新技術を導入する際には、外注先の専門知識を活用しながら、社内にその知識を移転することが重要です。

特に、自社に新技術に精通した人材がいない場合、外注を活用して開発を進めるのが効果的ですが、プロジェクト終了後に社内にその技術が残るように開発を進めることが重要です。

せっかく新技術を活用した開発を行っても、社内で新技術がわかる人材がいなければ、その後の運用や拡張が難しくなります。

外注先からの技術指導やトレーニング、ドキュメントの共有を通じて、社内チームが新技術を習得し、運用に活用できるようにすることが重要です。

そのためにも、社内で新技術を受け入れる準備を整えて、開発を進めることが求められます。

繁忙期のリリース補完

繁忙期とシステムリリースが重なった場合、内製では対応が難しいこともあります。そのような際には外注による補完が有効です。

社内のリソースが限られていると、業務負荷が集中し、スケジュール通りのリリースができないリスクがありますが、外注を活用することでリリース準備やテスト、サポート業務などを効率化できます。

特に、短期間で多くのタスクが重なる繁忙期では、外注先のリソースを活用することで、社内の開発チームは本来の業務に集中でき、品質を保ちながらリリースを進めることが可能です。

繁忙期の開発負担を軽減し、スムーズなリリースを実現するため、外注の活用は非常に効果的です。

システム開発を外注化するならJiteraへ相談しよう

社内エンジニアの組織形成が弱い場合、システム開発はどうしても外注化せざるを得ません。

もし、システムを外注する際にどのような準備をしておけばスムーズにいくかについては、以下の記事をご覧ください。

また、システム開発会社への開発プロジェクトの外注化をご検討されているのなら、ハイスキルなグローバル人材が働く株式会社Jiteraへ開発について相談してみませんか。

弊社はシステム開発に着手する前に、お客様目線に立った丁寧なヒアリングとデザインデータを有効利用した提案を強みとする会社です。

そのため、ITに詳しくない方でも安心して開発プロジェクトを外注化できます。

プロフェッショナリズムがある開発経験の多いシニアメンバーが要件定義から運用まですべてサポートします。