スマートフォンやウェアラブルデバイスなど、無線通信するデバイスが生活に欠かせないものとなってきました。

Wi-Fiとは、パソコンなどの電子機器がネットワークに接続することを可能にする技術です。

しかし、Wi-Fi設計を怠ってしまうと、情報が傍受されてしまったり、脆弱なネットワークとなってしまう可能性があります。

今回の記事では、Wi-Fi設計の基本やセキュリティ、設計のステップを解説していきます。

IT分野の記事を中心に執筆をしています. 過去にエンジニアとして働いていたこともあり,自分の経験を生かした執筆をしております.

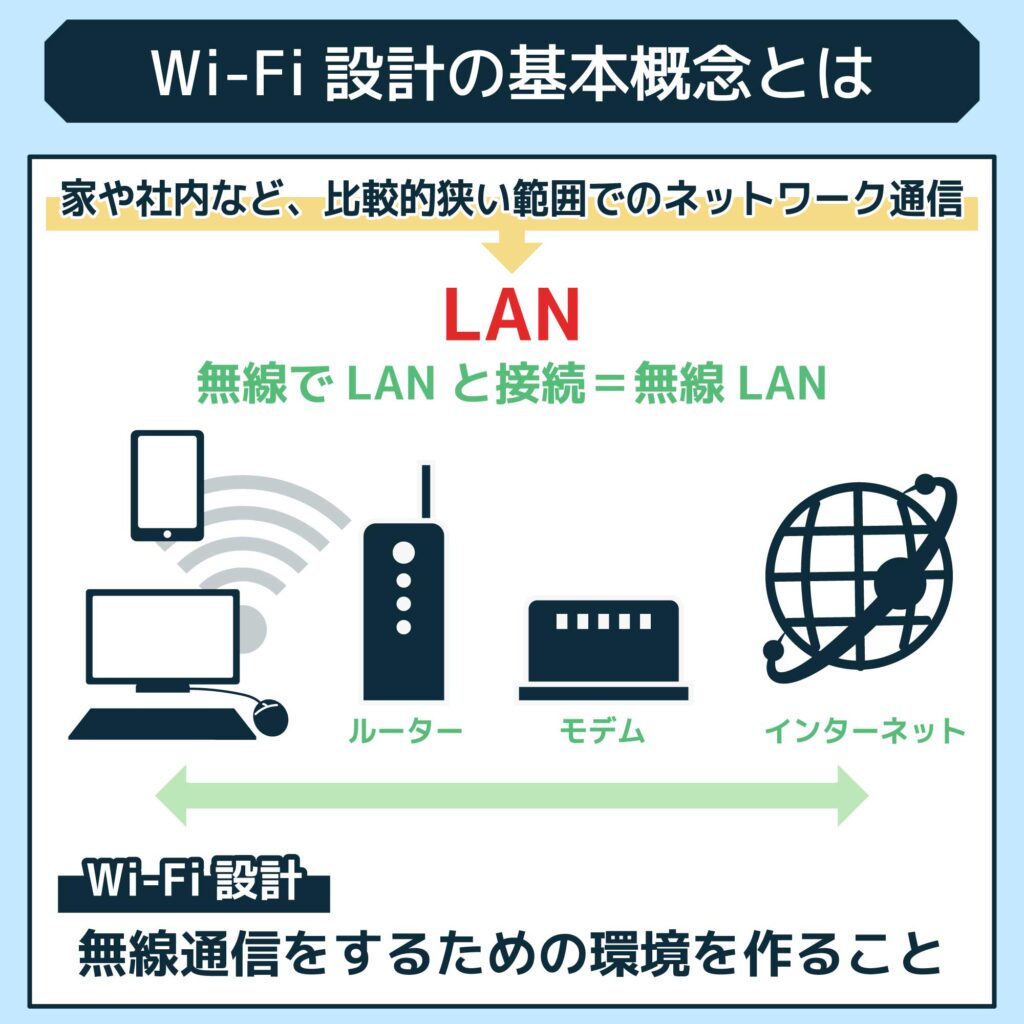

Wi-Fi設計の基本概念とは

まず、Wi-Fi設計の基本的な概念とその重要性を説明します。

Wi-Fi設計をする上では、Wi-Fiとはどのようなものなのか、またどういった役割をになっているのかを理解することは大切です。

通信しやすくしたり、より適した設計をするために、必要な知識や概念となってくるでしょう。

Wi-Fi設計とは – 無線LANシステムの基礎

スマートフォンやパソコンなどのデバイスでネットワークに接続するには、無線通信が行える環境を構築する必要があります。

LAN(Local Area Network)とは、家や社内など、比較的狭い範囲でのネットワーク通信のことを指します。

無線でLANと接続しているネットワークを無線LAN、LANケーブルでLANと接続しているネットワークのことを有線LANと言います。

無線LANの中でも、IEEE802.11の規格に沿ったものがWi-Fiです。

Wi-Fi設計とは、無線通信をするための環境を作ることです。

この環境をどう設計するかによって、接続の安定や通信速度に大きな影響をもたらします。

そのため、どういった場面で環境を構築するかによってもWi Fi設計は大きく変わっていくでしょう。

要件定義やアクセスポイント、セキュリティ対策をしっかり行うことで、トラブルを防ぐことができます。

Wi-Fiの正式表記と基本用語解説

Wi-Fiの正式表記は「Wireless Fidelity(ワイヤレス フィデリティ)」です。一般的には略称の「Wi-Fi」が広く使われていますが、正式な文書や場面では正式表記を使う方が適切。

| 用語 | |

| SSID | Wi-Fiネットワークの名前。周囲にあるWi-Fiネットワークを検索すると、SSIDの一覧が表示される。 |

| 2.4GHz帯 | 広い範囲をカバーできるが、通信速度が比較的遅い。電子レンジやコードレス電話などの干渉を受けやすい。 |

| 5GHz帯 | 通信速度が速いが、2.4GHz帯に比べてカバー範囲が狭い。壁などの障害物に弱いため、設置場所によっては電波が届きにくい場合がある。 |

| IEEE 802.11b | 2.4GHz帯で11Mbpsの通信速度を実現。現在は旧規格であり、あまり使われていない。 |

| IEEE 802.11g | 2.4GHz帯で54Mbpsの通信速度を実現。現在でも広く使われている。 |

| IEEE 802.11n | 2.4GHz帯と5GHz帯で最大300Mbpsの通信速度を実現。MIMO技術により、通信速度と安定性を向上。 |

| IEEE 802.11ac | 5GHz帯で最大1300Mbpsの通信速度を実現。MU-MIMO技術により、複数デバイス同時接続時の通信速度を向上。 |

| IEEE 802.11ax | 2.4GHz帯と5GHz帯で最大9.6Gbpsの通信速度を実現。OFDMA技術により、混雑した環境でも効率的な通信を実現。 |

| WPA2 | Wi-Fiネットワークのセキュリティを強化するための規格。AES暗号化技術を用いて、高いセキュリティを実現。 |

| WEP | WPA2以前のセキュリティ規格です。現在は脆弱性が発見されており、使用は推奨されない。 |

| WPS | Wi-Fiネットワークの設定を簡単にできる機能。ただし、セキュリティ上のリスクがあるため、使用には注意が必要。 |

アクセスポイントの役割と選び方

ここでは、Wi-Fiを設計するために不可欠なアクセスポイントについて解説していきます。

Wi-Fiを接続するためには、アクセスポイントが必要で、用途によっては複数必要な場合もあります。

そこで、そもそもアクセスポイントとは何なのかやどういったアクセスポイントの種類があるのかを知っておくことは重要です。

また、それらを踏まえてどのようにしてアクセスポイントを選べばよいのかも説明します。

アクセスポイントの役割

アクセスポイントは、ルーターとスマートフォンなどの無線通信をするデバイスを接続する役割を持っています。

APと省略されることもあります。

ルーターがあったとしても、アクセスポイントがなければデバイスとネットワークを接続することはできません。

ネットワークに接続する工程としては、デバイスがアクセスポイントを介してルーターと接続し、ルーターがインターネットと接続するからです。

アクセスポイントと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、アクセスポイントとの接続はかなり身近です。新しくスマートフォンをWi-Fiにつなげたいと思った時、スマートフォンのから該当のSSIDを探して、必要ならばパスワードを入れてネットワークに接続します。

この行為がデバイスとアクセスポイントをつなぐということです。

しかし、現在ではアクセスポイントルーターが一緒になっている無線LANルーターが主流になっており、アクセスポイントを意識することは減ってきたでしょう。

アクセスポイントの種類

アクセスポイントには管理の仕方やデバイスとの通信の仕方によってさまざまな種類があります。

まず、管理の仕方の違いとして、自立型と集中管理型の2種類があります。

自立型は、アクセスポイントは単体で管理します。

主に自宅や一室など限定されたエリアで採用されます。比較的設置が容易で、安価であるというのが特徴です。

一方で、集中管理型では、コントローラーを使用して、複数のアクセスポイントを管理します。

自立型と比較して、設置などは複雑になってしまいますが、複数のアクセスポイントを管理するという点では、管理の負担は軽減するでしょう。

マンションや職場で導入されることが多いです。

また、通信の仕方によって、ブリッジタイプとルータータイプに分類できます。

ブリッジタイプとは、有線でデバイスと接続し、デバイスが直接インターネットに接続する方式のことです。

そのため、接続しているデバイスには直接IPアドレスが割り振られ、接続できるデバイスは1つに限られてしまいます。。

ルータータイプとは、パソコンがルーターを介してインターネットに接続する方式です。

そのため、ルーターにグローバルIPアドレスを割り当て、接続しているデバイスは、ローカルIPアドレスが割り振られ、複数のデバイスが接続できます。

現在は、ルータータイプが一般的となり、Wi-Fi設計をする場合は、一般的にはルータータイプとなるでしょう。

アクセスポイントの選び方

アクセスポイントは、通信規格や周波数帯、セキュリティに注目して選ぶと良いです。

通信規格も、時代とともに新しくなっていきます。

新しい規格の方が通信速度も速く、安定しているでしょう。

しかし、新しすぎるとデバイスと規格の互換性がなく、使用できないこともあるので、注意が必要です。

また、周波数帯によっても用途が異なります。

Wi-Fiは、一般的には2.4 GHz帯と5 GHz帯ですが、同じ周波数帯でも想定されている状況も違うため、どのような目的で使用するのかをあらかじめ明確にしておきましょう。

適切でない周波数帯を選択してしまうと、電磁干渉を起こしてしまうこともあるため、周波数帯は慎重に選んでください。

例えば、2.4 GHz帯はBluetoothや電子レンジなどの一般的な家電にも使われるので、繋がりづらくなることもあります。

Wi-Fi設計におけるセキュリティ対策

Wi-Fi設計をする際に、セキュリティを考慮しなければなりません。

セキュリティ対策を安易に行ってしまうと、通信内容を第三者に覗かれてしまったり、接続しているデバイスがウイルスに感染してしまう危険があります。

そのため、Wi-Fi設計をする上では、セキュリティ対策は欠かせないでしょう。

セキュリティで特に注意する点は、以下の6つです。

- 暗号化

- SSIDとパスワード

- MACアドレスフィルタリング

- ファイアウォール

- ゲストネットワーク

- ファームウェアのアップデート

- ログの監視

それぞれ解説していきます。

暗号化

暗号化とは、デジタルデータを加工して、他社に読み取られないようにすることです。

暗号化によって、テキストを解読できない文字列に変換し、第三者からの傍受を防ぎます。

変換された文字列は、複号しないと読むことができません。

そのため、暗号化はWi-Fi設計をする上で必須と言えるでしょう。

暗号化の技術はいくつか種類がありますが、現在はWPA 2が主流になっており、最も推奨されている暗号技術です。

また、最近になって出現したWPA 3は徐々に広まりつつあり、最新のデバイスやアップデートによって対応するものも増えてくるでしょう。

それ以前は、WEPやWPAが使用されていましたが、脆弱性の観点から、現在は使用されていません。

第三者に情報を漏洩させないためにも暗号化は必須なので、しっかりと行いましょう。

SSIDとパスワード

SSIDとは、WiFiのアクセスポイントを識別するためのIDのことです。

身近な例を挙げると、接続するWi-Fiを選択する際に表示されている名前が、このSSIDです。

SSIDにはパスワードが設定されており、このパスワードが簡易であったり、設定されていなかったりすると、電波の届く範囲に第三者が侵入すると、簡単に接続されてしまう恐れがあります。

SSIDは、ルーターの設定で隠すことができます。

その場合、SSIDの選択画面では非公開のネットワークと表示され、SSIDとパスワードの両方を入力しなければなりません。

特に、パスワードが設定されていない場合は危険です。

パスワードを設定していない場合、SSIDの選択画面で鍵マークが表示されず、瞬時にパスワードを入力しなくても利用できるWi-Fiだということが分かってしまいます。

見た目でも分かってしまう上に、電波範囲内であればすぐに繋がってしまうので、パスワードは必ず設定するようにしましょう。

MACアドレスフィルタリング

MACアドレスとは、ネットワーク通信を行う機器が必ず持っているハードウェアの固有番号のことです。

MACアドレスフィルタリングは、MACアドレスをルーターに登録し、登録されているMACアドレスのみ接続を許可します。

そのため、仮にSSIDとパスワードが漏洩してしまっても、第三者からのアクセスを防ぐことが可能です。

しかし、MACアドレスフィルタリングには、注意も必要です。

MACアドレスは比較的偽装するのが容易で、登録しているMACアドレスを知られてしまうと、簡単にネットワークを使われてしまいます。

そのため、SSID・パスワードの設定とMACアドレスフィルタリングの両方を行うと良いでしょう。

ファイアウォール

ファイアフォールとは、ネットワークの通信の際に、その通信をさせるかどうかを判断し許可または拒否する仕組みのことです。

ファイアウォールをWi-Fiルーターに設定すると、ルーターとインターネット間でフィルタリングを行います。

外部からの不正なパケットを通過させずに、許可したもののみ使用できるようにする役割があります。

最近では、新たに追加設定しなくても、ファイアフォールが内臓されているファイアフォールルーターもあります。

こういったルーターを使用することで、セキュリティをより強化できるでしょう。

ゲストネットワーク

ゲストネットワークを作成することで、組織のネットワークではなく、別のネットワークに接続させることができます。

ゲストネットワークとは、業務用のWi-Fiとはまた別のゲスト用のWi-Fiネットワークのことです。

ゲストネットワークは、学校や企業などの大きな組織で使われることが多いです。

業務用のネットワークに接続できてしまうと、社内システムに接続できたり、社内のプリンタなどの機器とも通信できてしまう可能性があります。

それにより、情報漏洩やマルウェアの侵入を許してしまうかもしれません。

しかし、インターネットにつなげないと、情報を調べたり、閲覧したりするのに不都合が生じます。

そこで、ゲスト用のネットワークを設けることで、ゲストと組織の双方にとっても便利で安全なネットワーク環境となります。

ファームウェアのアップデート

ファームウェアとは、ルーターを含む、ハードウェアを制御するプログラムのことです。

ファームウェアをアップデートすることで、脆弱性があったとしても、それらを修復できることがあります。

また、アップデートによって、新機能も追加されます。

ずっと更新しないまま放置してしまうと、バグや予期しない動作の原因になってしまうため、適度に更新することがおすすめです。

最近では、ファームウェアを自動でアップデートする機器も増えてきています。

Wi-Fiのルーターも例外ではなく、自動アップデート更新を設定できる機種もあるでしょう。

また、ファームウェアのアップデートだけでは脆弱性の修正が難しいこともあります。

ハードウェアは次々と新しいものが販売されるので、5~7年を目安に買い替えを検討すると良いです。

ログの監視

Wi-Fiルーターには、さまざまな履歴が残ります。

Wi-Fiを使用した履歴はもちろん、Webの閲覧履歴や通信履歴もログに残るでしょう。

こういったログを定期的に見返すことで、不正なアクセスがないかを確認できます。

ログはあらゆる情報を記録しているため、第三者にログ情報が漏洩してしまうと、マルウェアに感染するなどのリスクになるため、注意が必要です。

ログは、ウェブブラウザから簡単に確認することができます。

使用しているルーターのIPアドレスを検索バーに入力し、ルーターにサインインしてください。

ルーターによって画面は異なりますが、設定の項目などからセキュリティログが見れるでしょう。

セキュリティの安全性を高めるには、ログを見返し、早期に不正アクセスを発見することが大切になってきます。

実践!Wi-Fi設計のステップとポイント

ここでは、Wi-Fi設計を実際にどのように行っていくのかを解説していきます。

Wi-Fi設計を行う上で、アクセスポイントの配置やセキュリティを考慮しなければなりません。

最適な設計にするためには、以下のステップを踏むと、設計のミスも減るでしょう。

段階としては、

- ステップ1:要件定義

- ステップ2:機器選定

- ステップ3:設置場所の選定

- ステップ4:設定

- ステップ5:テスト

となります。

それでは、それぞれ解説していきます。

ステップ1:要件定義

まずは、どのような環境でどういった用途でWi-Fiを使うかを明確にしましょう。

それによって、使用するWi-Fiの規格やアクセスポイントの配置も変わります。

例えば、屋外でWi-Fiを利用する場合、屋外に設置する機器は雨風にも耐えられるものでなければいけません。

また、職場で大勢が一度に利用する用途であれば、アクセスポイントやルーターの数も増えます。

その一方で、住宅など小さい規模であれば、一台でも十分しょう。

このように、WiFiを扱う状況によって、設計は大きく変わってしまいます。

要件定義の段階で、想定される利用ケースをしっかりと考えておくことが大切です。

これらを十分に考えたうえで次のステップに進みましょう。

ステップ2:機器選定

用途を明確にしたら、Wi-Fiの機器選定を行います。

機器によって、性能や機能、価格が異なるので、目的に合った機器を選びましょう。

具体的には、通信速度や規格、周波数帯が異なります。

最近では、Wi-Fi6に対応したものも出てきており、2.4 GHz帯と5GHz帯に加えて、6 GHz帯の利用も可能です。

Wi-Fiのルーターに周波数帯と通信速度が記載されているため、すでにWi-Fiが設置されている場合は確認してみると良いです。

さらに、通信できるデバイスの台数も機器によって異なります。

一般的な家庭用Wi-Fiの場合は、5台前後ですが、業務用のWi-Fiであれば、15台以上接続可能なものもあります。

外に取り付ける必要がある場合は、防水・防塵の機器を選ぶと良いでしょう。

ステップ3:設置場所の選定

Wi-Fiの設置場所によって、通信速度や安定性が異なる可能性があります。

Wi-Fiは、360°全ての方向に電波を送受信するため、できるだけ部屋の中心に置くことが望ましいです。

部屋の隅や、近くに遮るものが置かれていると、信号が減衰または反射してしまいます。

そのため、ルーターから遠い場所では、繋がりにくくなるかもしれません。

オフィスなど広いエリアにWi-Fiを設置する場合、複数台のルーターを設置することも検討しましょう。

特に、高周波帯は電波の届く範囲が小さくなってしまうため、オフィスがビルの複数階にまたがっている場合は各階に置くことで、通信を安定させられます。

業務用にWi-Fiを導入する場合は、機器の数と配置についてしっかりと確認しておきましょう。

ステップ4:設定

Wi-Fiのつながりやすさを左右するのは、機器の数や配置だけではありません。

どれだけ性能の良い機器だとしても、利用する環境に合っていない設定をしていると、期待していたよりもつながらないといったトラブルの原因になります。

こういったことを防ぐためには、使用環境に合わせた適切な設定が必要です。

例えば、出力電力を最大に設定していると、機器が熱を持ち、パフォーマンスが低下することがあります。

利用に影響が出ない範囲で出力電力を調整することで、消費電力も減り、安定した通信がされやすくなるでしょう。

その他にも、2.4 GHzと5 GHzを自動で切り替えるバンドステアリングをオフにして無駄な電力消費を減らすといったことも挙げられます。

このように、設定を見直すことで通信をより最適化できるかもしれません。

ステップ5:テスト

ここまで行ったら、最後にWi-Fiがつながるかをテストします。

実際に、デバイスでWi-FiのSSIDを探すところから接続までを行い、ネットワークに接続できるかを確認しましょう。

きちんとつながるか、速度は遅くないかなどを確認してください。

もし、問題があった場合は、設定やルーターの配置、デバイスの設定が原因であることが考えられます。

5GHzと2.4 GHzでは通信速度も違うので、間違った周波数帯のSSIDを選択していないかも確認すると良いです。

また、通信速度のスピードテストをするのも良いでしょう。

インターネット回線のスピードを測定できるアプリやサイトは豊富にあるので、検索してみてください。

Wi-Fi設計におけるよくあるトラブルと解決策

Wi-Fiの設計において、よくあるトラブルについてまとめます。

Wi-Fiはセキュリティなどの要件を満たしていればそれでOKというわけではありません。

コストや環境、状況によっても最適な設計は異なるため、長期間運用することを考えて設計しないと、トラブルに発展することもあります。

そこで、よくある課題を押さえることで、一般的なトラブルを回避できるでしょう。

特に、以下の5つは、Wi-Fi設計において課題となることが多いです。

- 予算不足

- 知識不足

- 計画不足

- セキュリティ対策の不足

- テスト不足

予算不足

Wi-Fiなどのネットワークは、構築したあとも運用コストや管理コストがかかるので注意が必要です。

初期費用は十分に見積もっていたとしても、その後長期間にわたって固定費が発生することになるため、運用コストも考慮してください。

特に、オフィスなど大きなエリアでネットワーク通信を行う場合、規模も大きくなってしまい、それに比例して通信費用も高価になります。

しっかりと見積もるためには、人数や求める通信の質、エリアの広さなどさまざまな要素を考慮しなければなりません。

コストの計算が難しければ、専門の業者や専門知識を持った人に頼るのも良いでしょう。

知識不足

利用用途や環境が明確になっていたとしても、それに合ったWi-Fi設計ができなければ、つながりにくくなる可能性があります。

Wi-Fi設計には専門的な知識が必要なことがあります。

エリアの広さから単純にアクセスポイントを割り出すだけでなく、電波干渉や何bps必要かなど、考慮しなければならない要素はかなり多いでしょう。

こういった知識が不足している状態でWi-Fiの設計をしてしまうと、Wi-Fiが弱いなどのトラブルの原因となります。

住宅などの狭いエリアでしたら、深く考える必要はありませんが、オフィスなどの広いエリアで大勢が同時に接続する場面を想定しているのであれば、注意が必要です。

業務用途でWi-Fiの設置を考えているのなら、具体的にどういった問題がよく起きるのかをしっかりと確認しましょう。

計画不足

よくあるトラブルとして、計画不足もあります。

これは、ネットワークがどのような用途で使用されるかを考えずに設計してしまい、いざ利用する場面になってからトラブルが発生するケースです。

例えば、フルリモートで働く社員もいるにも関わらず、リモートアクセスの環境が整っていないなどです。

遠隔からのアクセスに対応するためには、よりセキュリティを強化する必要があります。

このように、環境を整えるためには、さらなる費用や管理コストがかかるでしょう。

特に、コロナの感染拡大により、リモート出勤が浸透し始めています。

こういった対応を求められることも増えてくるため、利用用途についてはよく確認してください。

セキュリティ対策の不足

セキュリティ対策を怠ってしまい、外部から不正アクセスをされてしまうなどの被害を被ることがあります。

不正アクセスをされてしまうと、マルウェアの感染や組織または個人情報の漏洩にもつながります。

しっかりとSSIDとパスワードを設定し、必要ならばMACアドレスフィルタリングを遣ったり、ログを監視したりするなど、万全なセキュリティ対策が必要です。

例えば、本来のネットワークとは別に、ゲストネットワークを設定しておきましょう。

訪問者には、ゲストネットワークを教えるようにし、組織の情報が漏れないように注意してください。

また、アクセスできる情報に権限を与えて、特定の人しかアクセスできないようにするなどの対策や、場合によっては社員教育も検討すると良いです。

テスト不足

テスト不足によって、不具合があるのに気づけなかった場合もトラブルになります。

動作しなかった場合は、きちんと動作するかを確認し、問題がある場合はどこで問題が起きているのかを切り分けましょう。

デバイスの設定の問題であれば大したことはありませんが、設計の問題であれば、機器を設置しなおさなければなりません。

設計の問題ではなく、機器に問題が生じていることもあるでしょう。

そのため、設計後のテストは非常に重要です。

テストをすることで、安心してスムーズにWi-Fiの利用ができます。

まとめ:Wi-Fiは設計後のフォローアップとメンテナンスが重要

今回の記事では、Wi-Fiの基礎的な概念と設計のポイント、さらには注意点までお伝えしました。

Wi-Fiの設計には、考慮する点が多いです。

アクセスポイントの選択から配置、セキュリティ対策など、安全でストレスのない通信のためにはどれも必要です。

セキュリティ対策をしないと、不正アクセスのリスクが高まり、情報漏洩のおそれもあります。

また、通信速度を遅くしないためにも、Wi-Fi設計は重要です。

どんな機器をどこにどれくらい配置するのかを自身の環境に合わせて適切に設計することで、速い通信速度を保てます。

きちんとWi-Fi設計するには、専門知識が必要になるでしょう。

Wi-Fiの導入を考えている方は、実績のあるJiteraに一度お問い合わせください。

次のステップへのアドバイスを提供し、設計の相談にものってくれます。