昨今のデジタル化が進む環境において、さまざまな目的に応じたシステムが求められています。

特にWebアプリケーションなどでは、ユーザーニーズに迅速に対応するため、スピーディーな開発とリリースサイクルが不可欠となっています。

また、オンラインを活用したビジネスも拡充しており、サーバーレス開発にも注目が集まっています。あわせて、サーバーレス構築などに長けたエンジニアを、外部から募集する企業も増えています。

サーバーレスアーキテクチャは、近年、IT業界で急速に注目を集めている技術です。

サーバーレスとは何か、どのような利点と課題があるのか、そしてどのようなアプリケーションに適しているのかを理解することで、企業の開発プロセスを大きく改善できます。

この記事では、サーバーレスの定義や主要なクラウドサービスの利用形態、さらに具体的な事例やメリット・デメリットを詳しく解説します。AWSサーバレスやGCPサーバーレスなどの主要サービスについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

現役のシステムエンジニアとして10年程度のキャリアがあります。 Webシステム開発を中心に、バックエンドからフロントエンドまで幅広く対応してきました。 最近はAIやノーコードツールも触っています。

サーバーレスとは?定義から理解しよう

サーバーレスアーキテクチャは、現代のクラウドコンピューティングにおいて非常に注目されている技術です。

しかし、サーバーレスとは具体的に何を意味するのでしょうか?

ここでは、サーバーレスの基本的な定義からその仕組み、そして利用形態について詳しく解説します。

サーバーレスとは?

サーバーレスとは、クラウド上でサーバーの構築や管理を意識することなく、アプリケーションやシステムを開発・運用できる仕組みのことです。

クラウドベンダーが物理サーバーやOS、ミドルウェアなどの管理を行い、必要に応じてリソースを自動的に割り当てます。

システム提供側が自身でサーバーを購入する場合、システムリリース後は定期的にサーバーの運用保守が求められます。また、サーバーのログなどをチェックして故障していないかエラーが出ていないかなど、日々状況を確認する必要もあります。

これに対し、サーバーレスの場合は、提供する業者が主にチェックするため、様々な運用業務の削減に繋がります。また、サーバーレスは、利用した分だけ課金される仕組みとなっており、運用コストも削減できるのが特徴です。

AWSやGCPなどのサーバーレスはアプリケーションやWeb関連のシステムを既に導入した状態で稼働させることもできるため、スムーズにリリースに向けて動くこともできます。

例えばAWSの場合は、API管理を行うAPI Gatewayや、処理を行うためのLambdaなどが搭載されています。特に、AWS Lambdaはサーバーレスコンピューティングの一例であり、イベントに応じてコードを自動的に実行します。

クラウドサービスの利用形態

クラウドサービスの利用形態には4つのタイプがあります。

サーバーレスに該当するのは、クラウドベンダーがサーバーを用意・管理するSaaS(Software as a Service)とFaaS(Function as a Service)です。

以下でそれぞれの形態を説明します。

IaaS

IaaS(Infrastructure as a Service)は、仮想マシン、ストレージ、ネットワークなどのインフラストラクチャをサービスとして提供する形態です。

ユーザーは、仮想マシンやストレージ、ネットワークリソースを必要に応じて利用でき、サーバーの物理的な管理をクラウドプロバイダーに任せられます。これにより、初期投資を抑えつつ、柔軟にリソースをスケールアウト・スケールインすることが可能です。

IaaSの代表的なサービスには、AWSのEC2やMicrosoft AzureのVirtual Machinesなどがあります。

PaaS

PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーション開発・実行に必要なハードウェア、ソフトウェア、ミドルウェアなどのプラットフォームを、インターネット経由でサービスとして提供する形態です。

開発者はインフラの管理を気にせずに、アプリケーションのコーディングや実行に集中できます。これにより、開発効率が向上するというメリットがあります。

例えば、Google Cloud PlatformのApp EngineやAWSのElastic BeanstalkがPaaSに該当します。

SaaS

SaaS(Software as a Service)は、アプリケーションソフトをインターネット経由で提供する形態です。

ユーザーはアプリケーションを自分のデバイスにインストールする必要がなく、Webブラウザを通じて直接利用できます。これにより、ソフトウェアのインストールやバージョンアップ、サーバー管理などの手間が省け、簡単に利用できる点が特徴です。

SaaSの例としては、Google WorkspaceやMicrosoft Office 365があります。

FaaS

FaaS(Function as a Service)は、関数単位でコードを実行するためのプラットフォームを提供する形態です。サーバーレスコンピューティングの中核となるサービスともいえます。

開発者はアプリケーションの機能をイベント駆動型の関数として実装し、FaaSプラットフォームにデプロイします。これにより、スケーラビリティやインフラ管理をせずに簡単にアプリケーションを構築できます。

FaaSの代表的な例は、AWS LambdaやGoogle Cloud Functionsです。FaaSは、サーバー管理不要、自動スケーリング、従量課金などの特徴を持ち、コスト効率良く、迅速に機能を追加・変更できる仕組みです。

サーバーレスアーキテクチャの代表的なサービス

サーバーレスアーキテクチャとは、従来のサーバーベースのアプリケーションアーキテクチャとは異なり、イベント駆動型の関数を個別に実行できる設計のことです。サーバーの管理は不要で、関数の実行時のみリソースを消費するため、コスト最適化が図れます。

以下では、代表的なサーバーレスサービスを紹介します。

AWS Lambda(Amazon Web Services)

AWS LambdaはAmazon Web Servicesが提供するサーバーレスコンピューティングサービスです。

Lambda関数と呼ばれるコードをアップロードすると、イベントに応じて自動的に実行されます。自動スケーリングや従量課金などの特徴を持ち、開発者はインフラ管理を気にせずにコードの開発に集中できる点が特徴です。

例えば、ファイルのアップロード時に画像処理を行うなど、イベント駆動型のアプリケーション開発に使用されるサービスです。

Cloud Functions(Google Cloud Platform)

Google Cloud Functionsは、Google Cloud Platform上で動作するFaaSサービスです。イベントに応じて自動的に関数を実行し、必要な処理を行います。

サーバーレスアーキテクチャの一環として、インフラ管理を省略し、迅速にアプリケーションを開発・展開できます。また、GCPの他のサービスともシームレスに統合されており、高い柔軟性とスケーラビリティを実現できます。

例えば、Pub/Subメッセージを受け取ってデータ処理を行うといったことが可能で、イベント駆動型のアプリケーションを構築するための、フルマネージドサービスといえるでしょう。

Azure Functions(Microsoft Azure)

Azure Functionsは、Microsoft Azureが提供するFaaSサービスです。特定のイベントがトリガーとなって関数が実行され、さまざまな処理を行います。

Azure Functionsは、Azureの豊富なサービスと統合されており、スケーラブルで高性能なアプリケーションを実現します。

例えば、HTTPリクエストを受け取ってデータを処理するなど、AWSやGCPが提供しているサービスと同様に効率的にアプリケーションを開発・展開できるサービスです。

AWSでのサーバーレスサービス

大手IT企業でもサーバーレスに関するサービスを多数提供していますが、代表的なのがAWSです。

AWSはamazonが提供するサーバーレスサービスで、大手企業も積極的に採用して開発を行っています。使い勝手もよく従量課金方式を採用しているので、コスト削減にもつながります。

AWS(Amazon Web Services)は、豊富なサーバーレスサービスを提供しています。ここではその一部を紹介します。

Lambda

LambdaはAWSが提供する、FaaSのサービスの一つです。プログラムの定義をクラウド上に行い、インターネットを介して実行します。

Lambdaはプログラムコードを設置するだけで、簡単に実行可能です。これがLambdaの大きなメリットで、使い勝手の良さを感じながらスピーディーな開発を可能にします。運用保守も一切不要で、コスト削減効果もあります。

また、LambdaはAWSが提供する他のサービスと密接に連携できるため、障害が発生しても影響を抑えられます。

Lambdaではプログラムコードを関数単位で管理しているため、他のサービスを処理するきっかけになるトリガーの準備が必要です。他にもイベント発生によって非同期で関数を実行させる方法があり、他のプログラム処理によって使い方を判断します。

ただし、非同期の場合は一度キューイングして実行するので、関数の呼び出しが失敗するケースもあります。重複処理によるエラーも発生することがあり、開発時にはタイミングなどを確認することが重要です。

DynamoDB

AWSで提供されているDynamoDBは、SQLに限らず様々な言語やインターフェースにも対応したサービスです。高速かつ柔軟なデータベースを構築し、開発や機能性などに優れています。各企業が開発で積極的にDynamoDBを使うことがあり、常にストレスを感じないパフォーマンスを実現しています。

DynamoDBはリレーショナルデータベースのような、スキーマについて再定義を行わずに設定を行うこともできます。また、データ保管時に、デフォルトで暗号化されるため安全です。

さらに、高可用性にも優れており、バックアップにも対応しています。アーカイブとして保管して緊急時にリストアできるため、緊急時にも安心して開発に活用できます。

そしてDynamoDBはサーバーレスでインストールやメンテナンスなども、一切不要で活用できます。

パフォーマンスも維持できるので、大量にあるデータを他のシステムに使いたい時にも柔軟に扱えます。

API Gateway

API Gatewayは、APIをシンプルに構築・公開・保守・モニタリングできるサービスです。

Lambda関数やその他のWebサービスを統合してAPIを作成し、セキュアかつスケーラブルなRESTful APIやWebSocketAPIを提供できます。

SQS

SQS(Simple Queue Service)は、メッセージキューイングサービスです。SQSを利用することで、分散システム間でメッセージを伝達できるため、システムの耐障害性とスケーラビリティの向上につながります。

また、SQSは、メッセージの送受信を非同期に行うため、システムの各コンポーネントが独立して動作することを可能にし、パフォーマンスの向上やリソースの効率的な利用効果が見込めます。

Step Functions

Step Functionsは、サーバーレスワークフローを構築するためのサービスです。開発者はこのサービスを利用して、複雑なビジネスプロセスを視覚的に設計・実行できます。

Step Functionsを利用することで、複数のAWSサービスの機能を使用して、ステートフルなワークフローを実装できます。エラー処理や再試行のロジックも組み込まれているため、信頼性の高いワークフローを簡単に作成できる点も特徴です。

Kinesis

Kinesisはリアルタイムのデータストリーミングサービスです。大量のデータストリームを収集・処理・分析できます。

Kinesis Data StreamsとKinesis Data Firehoseの2つのサービスがあり、前者はリアルタイム処理、後者はデータの一括取り込みに使えます。

Aurora Serverless

Aurora ServerlessはAmazonAuroraの機能をサーバーレスで提供するデータベースサービスです。オンデマンドで自動的にスケーリングし、使用した分だけ課金されるため、コスト効率に優れています。

また、高可用性と自動バックアップ機能を備えており、データベース管理の手間を大幅に削減できる点も特徴です。Aurora Serverlessは、可変的な負荷のアプリケーションに適しているため、必要なときに必要なリソースを呼び出したいときに使用すると良いでしょう。

Amplify

Amplifyは、モバイルアプリケーション開発のためのフレームワークです。Webホスティング、API構築、認証、分析、AI/MLなど、クラウドリソースを管理し統合します。

Amplifyは、認証、データストレージ、APIの統合など、多くの機能を簡単に実装できるため、モバイルアプリケーションを効率的に開発できるサービスです。

Serverless Application Model (SAM)

Serverless Application Model (SAM)は、サーバーレスアプリケーションを定義するためのフレームワークです。SAMを使用することで、サーバーレスアプリケーションの開発、デプロイ、管理が容易になります。

SAMは、AWS CloudFormationの拡張として機能し、シンプルな構文でサーバーレスリソースを定義できます。インフラストラクチャのコード化とデプロイメントの自動化が効率的に行えるサービスだと覚えておきましょう。

サーバーレスに向いているアプリ

サーバーレスアーキテクチャは、従来のように常時実行するアプリケーションとは異なる特徴を持っています。

このため、サーバーレスアーキテクチャは、すべてのアプリケーションに適しているわけではありません。

サーバーレスに向いているアプリには、以下のようなものがあります。

イベント駆動型アプリケーション

サーバーレスアーキテクチャではイベントをトリガーとして関数が実行されるため、イベント駆動型のアプリケーションに適しています。

例えば、ファイルのアップロード時に画像処理を行う、メールの受信時に特定の処理を実行するなど、イベントに応じてタスクを実行するアプリが該当します。

サーバーレス環境では、必要なときにだけリソースが使用されるため、イベント駆動型のアプリケーションのコスト効率が高く、スケーラビリティにも優れています。

マイクロサービスアーキテクチャ

マイクロサービスアーキテクチャは、複数の小さなサービスを組み合わせて、アプリケーションを構築するアプローチです。

サーバーレスはマイクロサービスと相性が良く、個々のサービスをFaaS(Function as a Service)で実装することで、柔軟でスケーラブルなアーキテクチャを実現できます。

また、サーバーレス環境では、各マイクロサービスが独立して動作するため、管理が容易であり、スケールの調整も柔軟に行えます。障害が発生しても他のサービスに影響を与えにくいというメリットもあると覚えておきましょう。

API駆動型アプリケーション

API駆動型アプリケーションは、APIを介して他のアプリケーションやサービスと連携するアプリケーションです。

サーバーレスアーキテクチャを活用することで、APIのスケーリングや管理が自動化され、トラフィックの急増にも対応しやすくなります。

例えば、モバイルアプリケーションのバックエンドや、他のシステムとデータをやり取りするWebアプリケーションがサーバーレス環境に適しています。

データ分析アプリケーション

データ分析アプリケーションは、大量のデータを収集、処理、分析するアプリケーションです。

サーバーレスではコードの実行時のみリソースが消費されるため、大量のデータを分析・処理する際に適しています。

例えば、リアルタイムでデータをストリーミング処理するKinesisや、データの蓄積とクエリ処理を行うDynamoDBを利用することで、データ分析アプリケーションのパフォーマンスを最大化できます。

機械学習アプリケーション

機械学習アプリケーションは、機械学習モデルをトレーニング・実行するアプリケーションです。

サーバーレス環境では、必要な計算リソースが自動的に提供され、モデルのトレーニングや推論が効率的に行えます。

例えば、AWS Lambdaを使用してモデルの予測をリアルタイムで実行したり、Amazon SageMakerを活用して大規模なデータセットを効率的に処理するといった活用方法が挙げられます。

AWSを利用することで、機械学習アプリケーションの開発と運用が簡単になると覚えておきましょう。

サーバーレスに不向きなアプリ

ここまではサーバーレスに向いているアプリを紹介しました。

しかし、世の中にはサーバーレスに向いていないアプリも存在します。アプリの特徴によっては、サーバーレスだと処理などが遅くなってしまうものもあるのです。

ここでは、サーバーレスに向いていないアプリの特徴について紹介します。

シンプルなアプリ

サーバーレスアプリは基本的に単純な処理を実行するよう設計されています。大規模でモノリシックな構造のアプリケーションはサーバーレスには向いていません。

このため、複雑なロジックやデータフローを含む場合は、従来のアプリケーションサーバーを使う方がよいでしょう。

簡単にスケールできるアプリ

サーバーレスアーキテクチャの大きな利点は、トラフィック量に応じて自動的にスケールできることです。

例えば、アクセスが集中するウェブサイトやリアルタイムでデータを処理するアプリケーションなど、スケールの必要性が高いアプリケーションに向いています。

このため、スケールが難しい、またはトラフィック量が一定でスケールの必要がないアプリケーションは、サーバーレスの利点を十分に活用できない場合があります。

イベント駆動型のアプリ

サーバーレスアーキテクチャは、特定のイベントが発生したときに処理を実行するイベント駆動型のアプリケーションに適しています。

例えば、ユーザーがボタンをクリックした際に特定の処理を実行するアプリケーションや、センサーからデータを受け取ったときに処理を行うIoTアプリケーションです。

このため、連続的な処理やバッチ処理がメインのアプリケーションはサーバレスアーキテクチャには向かないと覚えておきましょう。

ステートレスなアプリ

サーバーレスアーキテクチャでは、アプリケーションの状態をサーバーに保存しない方がよいです。ステートレスなアプリケーションは、個々のリクエストが独立して処理されるため、スケーラビリティや可用性が向上します。

これに対して、状態を保持する必要があるアプリケーションは、外部データベースやストレージサービスを利用して状態管理を行う必要があり、機能が複雑になります。

サーバレスアーキテクチャは、ステートレスなアプリケーションに向いていると言えるでしょう。

障害に強いアプリ

サーバーレスアーキテクチャは、障害に強い設計が可能です。各処理が独立しているため、ある部分で障害が発生しても他の部分には影響を与えません。

例えば、マイクロサービスアーキテクチャでは、個々のサービスが独立して動作するため、障害が発生してもシステム全体のダウンタイムを最小限に抑えられます。

これに対し、モノリシックなアプリケーションは、一部が障害を起こすと全体に影響が及ぶため、サーバーレスのメリットを受けにくいという特徴があります。

サーバーレス開発のメリット

サーバーレス開発はスムーズに行えるだけでなく、コスト面などで様々なメリットがあります。

運用保守の手間が省けたり、オートスケーリングが適用されるなど開発に集中できる環境が作り上げられています。

ここでは、サーバレス開発のメリットを紹介します。

サーバーの構築・管理が不要

サーバーレスではクラウドベンダーがサーバーリソースの準備や管理、スケーリングなどを自動的に行うため、ユーザー側でサーバーを構築・運用する必要がありません。

これにより、インフラ構築の手間とコストを大幅に削減できます。また、パッチ適用やセキュリティ対策など運用管理の負担もなくなるといったメリットもあります。

コストが抑えられる

従来のサーバーベースのアプリケーションでは、アプリを実行するサーバーリソースを常時確保する必要があります。一方、サーバーレスは、コードが実際に実行された時だけリソースを消費するため、従量課金制でコストを最適化できます。

このため、たとえば、トラフィックの変動が大きいアプリケーションでは、ピーク時のみリソースを利用することでコストを最適化できます。

サーバーレス開発は、初期投資を抑えつつ柔軟にスケールできると覚えておきましょう。

開発期間が短縮できる

サーバーレスアーキテクチャを利用することで、サーバーの準備にかかる時間を大幅に短縮できます。

インフラ構築やミドルウェア設定の手間が省け、開発者はビジネスロジックの実装に集中できます。また、クラウドベンダーが提供する各種サービスを組み合わせることで、プロジェクトのタイムラインを短縮できるというメリットもあります。

システムの追加、拡張が可能(柔軟性がある)

サーバーレスアプリケーションは個別の機能単位で構築されるため、新規機能の追加や既存機能の変更が柔軟に行えます。

サーバーレスアプリケーションは、マイクロサービスアーキテクチャの考え方で設計されており、新しい関数をデプロイするだけで機能拡張ができます。また、需要の増減に合わせてスケーリングも自動的に行われます。

このため、サーバーレスアプリケーションを利用することで、ビジネスニーズの変化に迅速に対応できるともいえるでしょう。

サーバーレス開発のデメリット

サーバーレス開発にはメリットがある一方で、使えるコードなどで制限を受けるといったデメリットも生じるので、実際にサーバーレス開発を行う前に検討も必要です。

ここでは、サーバレス開発のデメリットを紹介します。

メリットとデメリットを把握しながら、サーバーレス開発を活用していきましょう。

移行が難しい

サーバーレスアプリケーションは、特定のクラウドベンダーが提供するサービスに依存しています。このため、他のクラウドプロパイダーへの移行が難しくなることがあります。

他のクラウドへの移行を検討する場合、そのクラウドが同等のサービスを提供していなければ、アプリケーションの大幅な書き換えが必要になります。

サーバーレスアプリケーションは、各プロバイダー固有のAPIやサービスに依存するため、移行には多大なコストと時間がかかることが予想されます。

機能や料金体系が複雑

サーバーレス開発では、クラウドベンダーから提供される各種サービスを組み合わせて使用します。しかし、それぞれのサービスには独自の機能や制約があり、さらに複雑な料金体系が設けられている場合があります

すべての機能と料金モデルを完全に理解するのは難しく、予期せぬコストが発生するリスクがあります。

デバッグが難しい

サーバーレスアプリケーションは分散されたマイクロサービスで構築されるため、デバッグが従来より難しくなります。個別の関数は一過性のコンテナ上で実行されるので、実行中のステータスを確認したり、ブレークポイントを設定してステップ実行するのが困難です。

サーバーレス環境では、実行中のコードに直接アクセスできないため、デバッグの際にはログやモニタリングツールに頼ることになります。これにより、問題の特定や解決に時間がかかることがあります。

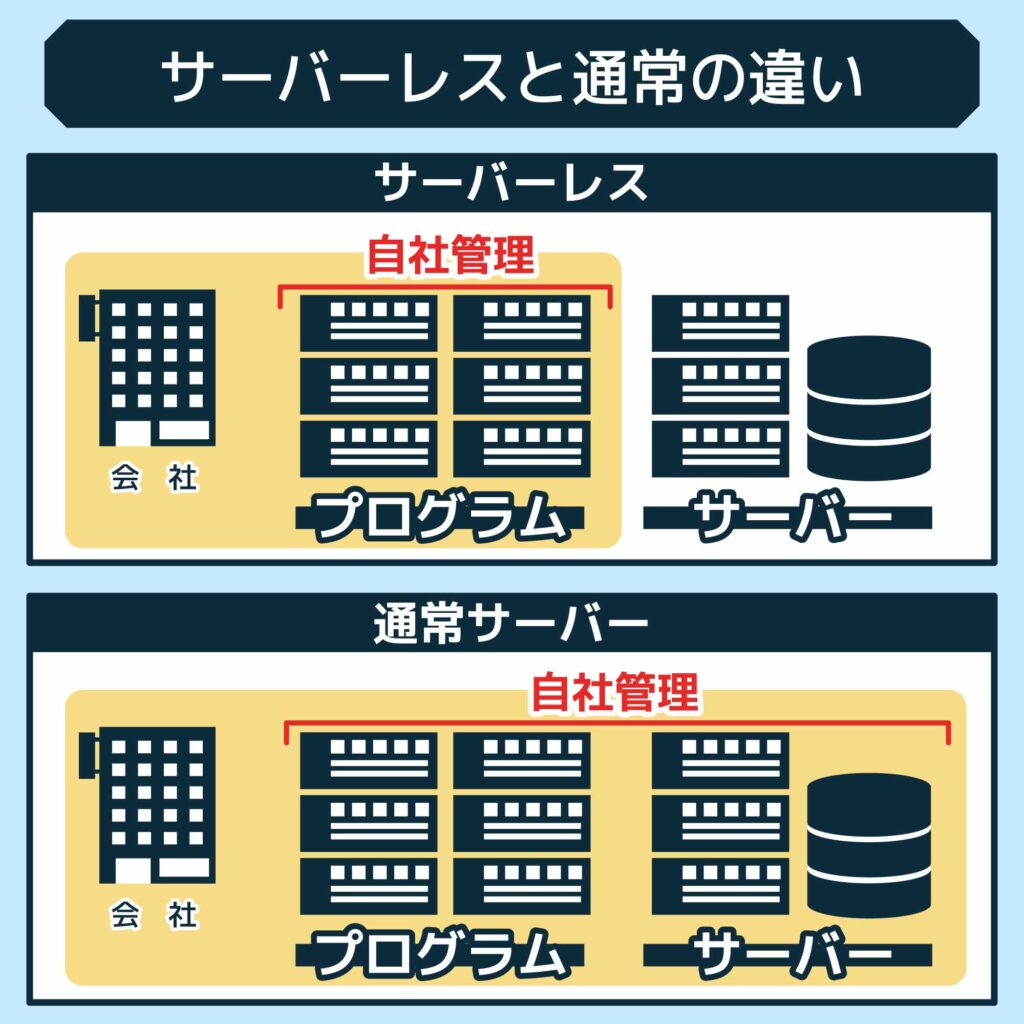

サーバーレスと通常の違い

サーバーレスを採用することで、プログラムやアプリケーションなどを運用するときに必須となるサーバー環境の構築や管理にかかる手間を省けるため、運用負荷の軽減が可能です。

また、オートスケーリングができるため、想定外にアクセスが集中しサーバーへの負荷が高くなった場合なども、安定して運用しやすいともいえます。

通常時の構築とサーバーレスで異なってくるのが、資産の観点や運用負荷の違いとなります。

サーバーレスと通常開発との違いを把握し、システム設計の段階でサーバーレスが適しているかどうか判断するのがおすすめです。

| 項目 | サーバーレス | 通常のサーバー運用 |

| コスト | 初期費用が低い、従量課金制 | 初期費用が高い、固定費用 |

| 運用負荷 | 低い、オートスケーリング対応 | 高い、手動対応が必要 |

| スケーラビリティ | 自動でスケールアップ・ダウン | 手動でスケールアップ・ダウン |

資産の違い

通常時の開発の場合、サーバや人材など様々なリソースを調達して開発がスタートします。

資産面ではサーバなどを確保しながら作業に取り掛かるので、自社資産として管理も必要です。

設計段階では資産としてサーバーを多く負荷がかかる時やRAIDなどを検討する際に数台購入しなければならず、コストもそれ相応の金額となります。また、実装するソフトウェアのコストもかかるので、初期費用が多くなります。

さらに、それらを資産管理する時にはリストアップも必要なので、開発に向けた準備で時間を取られることもあります。

一方でサーバーレスはコストがほとんどかからず、様々なサービスを組み合わせることもできます。ソフトウェアも最初から導入されているので、スムーズに活用できます。

しかし、ベンダー側でサーバーを所有しているため、資産形成に向いていない点もあります。また、サーバーレスは契約期間もあるため、常に契約時にコストがかかることもあります。自社資産としてサーバーレスは向いていないので、長期間稼働させる際には注意が必要です。

運用負荷の違い

稼働時間や負荷分散などの運用負荷は通常時よりサーバーレスの方が軽くなります。

自社資産として運用する通常時の開発では、多くが24時間フル稼働となります。

リリースしてからユーザーが少ない時には負荷もさほどかからないので、安定した稼働となります。

しかし、過剰にアクセス増加など、システムに大きな負荷がかかった時に運用面では気を配らなければなりません。負荷が増すと期待通りのパフォーマンスが出ず、時にはシステムトラブルが早朝や深夜に発生することもあります。最悪シャットダウンが必要なケースもあるので、業務上の悪影響も避けられません。

反対にサーバーレスの場合、リリース直後は通常時と同じく負荷はさほどありませんが、通常時のような大きな負荷がかかった時にオートスケーリングが行われます。自動的にサーバ数を増減するオートスケーリングによって、運用時の負荷を軽減します。緊急時の対応で24時間追われることもなく、運用面も安定しています。

ただし、サーバへ負荷が増すと従量課金によりコストも増加します。サーバーレスの場合はコストパフォーマンスに注意しながら、運用することが重要です。

サーバーレス開発の事例

サーバーレス開発によるシステムが、様々なところでリリースされています。

AWSなどを活用して重要なシステムを構築し、コスト削減を実現しながら稼働しています。

実際にリリースした企業が、昨今どのようにサーバーレス開発を選んで構築したか紹介することも増えています。

事例を見ると各企業が短期間でリリースできるなど、サーバーレス開発のメリットを活かしています。

そこで各企業がサーバーレス開発によって成功した事例を見て、どのように活かしているかチェックしましょう。

カシオ計算機株式会社での導入事例

世界各国で腕時計や電子辞書などをリリースしているカシオ計算機株式会社では、2021年に教育事業にてクラウド型アプリの「ClassPad.net」を開発しリリースしました。

文部科学省が推奨するオンラインスクール関連事業が当初の予定より前倒しとなり、カシオ計算機株式会社にも早々のリリースが求められました。

しかし当時の課題として様々なWebアプリ開発で人材やサーバなどのリソース不足となっており、早急に調達しなければならない状況でした。

そこでサーバーレス開発を選択してAWSをプラットフォームとして、少ないリソースでも短期間でリリースできる体制作りに変更しました。

スキルなどを集約しながら社内でシステム全体の設計を1ヶ月で行い、フロントエンドとバックエンドそしてインフラ部分を一貫してAWS内で開発を進めました。

本番環境もAWSによって構築を短期間で済ませ、検証を経て着手から半年後にベータ版をリリースすることに成功しました。

(参考)

カシオ、AWS プロフェッショナルサービスの伴走により、オンライン学習ツールのモダンアプリを 4 か月で開発。アジャイル開発へシフト

株式会社大創産業での導入事例

100円ショップを全国展開している株式会社大創産業でも、AWSを導入しています。

2013年より自社のシステムへクラウド化を積極的に導入しており、AWSも採用しています。また、2018年には売上データを集約して処理を行う「POSデータ処理集中システム」をサーバーレスによって構築しています。

その後、新規構築していく中でデータが膨大になっており、多くのデータを長期保管できるリソースの検討が進められました。そこで、ピーク時間でも膨大なデータ処理が遅延されないように、Lambdaなどを活用しながら開発が行われました。

各店舗から集められたデータは売上高や販売数、在庫管理など多岐にわたります。これらのデータをしっかりと保管できるように、AmazonS3を利用して保持しています。

今後もPOSデータ収集を日本だけでなく、アメリカなどに拡大する予定です。都度ストレージなどを検討する必要がありますが、サーバーレス開発によりスピーディーに進められます。

(参考)

DAISO、データ分析ツールを AWS でリプレース、全従業員がデータを 活用することで、適切な経営判断が 可能に

NASAの導入事例

NASAは、AWSサーバレスの一環としてAWS Lambdaを使用し、宇宙船からのデータを分析するシステムを構築しました。

従来のオンプレミス環境と比較して、サーバーレス環境はスケーラビリティと柔軟性に優れており、膨大なデータを迅速に処理できる点が特徴です。

NASAはこのシステムを通じて、リアルタイムでのデータ分析が可能となり、宇宙探査の精度と効率が飛躍的に向上しました。

(参考)

The New York Timesの導入事例

The New York Timesは、AWS Lambdaを使用して記事の配信システムを構築し、コンテンツの配信を迅速化しました。

サーバーレスアーキテクチャの導入により、読者に対する最新ニュースの提供スピードが向上し、ユーザーエクスペリエンスが大幅に改善されました。

さらに、サーバーレスのメリットとして、システムの運用コストが削減され、ITリソースをより効果的に活用できるようになりました。

ニューヨークタイムズのメインフレームを最新のシステムで AWS に自動リファクタリング

サーバーレスのまとめ

サーバーレスは通常時の構築と比較してもコスト面などで優れており、開発などをスムーズに行えます。

現在最も注目されているAWSでは、様々なアプリケーションが既に導入された状態となっているので、安心して活用できます。

また、従量課金方式を採用しているサービスが多いので、使った分だけ支払う点も人気を集めています。柔軟にシステムを構築できるだけでなく、データベースも安全に扱えます。

しかし、アプリケーション開発ではサーバーレスによってスムーズに行えるかどうか、設計段階などで検討も必要です。内容によってはサーバーレスにして開発が遅くなってしまうこともあるので、必要な機能を事前に把握することも重要です。事例なども参考にしながら、サーバーレス開発を選択すべきか判断しましょう。

なお、サーバーレスについて困った時には、質問などは実績豊富な株式会社Jiteraに一度ご相談ください。

Jiteraでは、AIを使ったシステム開発やAIの導入支援も行っており、専門的な知識と豊富な経験を持っています。AIに関する質問や案件のご相談がある場合は、ぜひ株式会社Jiteraへのお問い合わせください。