IoTデバイスと聞いてピンと来ない方も多いのではないでしょうか。IoTデバイスとは、インターネットに接続できる物理的な機器のことです。スマート家電やウェアラブル端末、センサーなどが IoTデバイスの代表例です。

この記事では、IoTデバイスの基本的なことから、種類、活用事例、作り方まで幅広く解説します。IoTデバイスをこれから導入しようと考えている方におすすめの内容となっています。

新潟県出身。都内の某大学を卒業後、IT企業に就職。システム開発業務や運用保守業務に携わる。趣味は旅行と食事。写真は広島に旅行に行った際に食べたお好み焼き。

IoTデバイスとは

IoTとは、「Internet of Things」を略した言葉であり、日本語では「モノのインターネット」と訳されています。従来インターネットに接続されていなかった様々なモノが、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に情報交換をする仕組みです。

そして、IoTにおける「モノ」にあたるのが「IoTデバイス」です。IoTデバイスを活用することで、より豊かで効率的な生活を実現することができます。

IoTデバイスについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの内容を参考にしてみてください。

IoTデバイスの定義

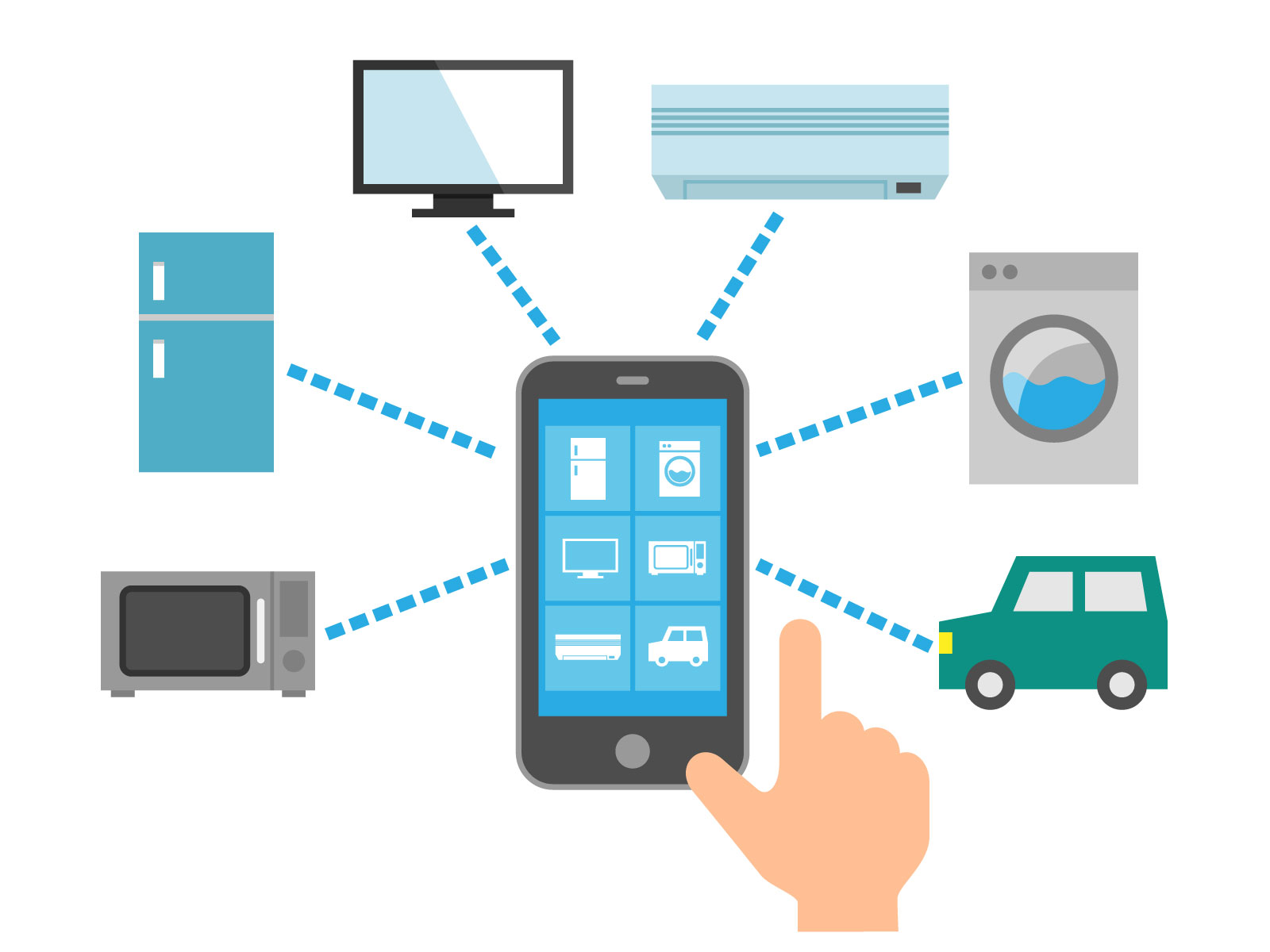

IoTデバイスとは、IoT(Internet of Things)の「モノ」に当たる製品です。住宅・建物、車、家電製品、電子機器など、従来はインターネットに接続されていなかった様々なモノに対し、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続し、相互に情報交換をする仕組みを取り入れたものがIoTデバイスと呼ばれます。

IoTデバイスの具体例としては、スマートフォンやタブレットなどでリモート操作することができる家電や照明、空調機器、スマートウォッチなどが挙げられます。企業では、IoTデバイスにセンサーやカメラ、無線通信が組み込まれていることがほとんどであり、センサーで感知したモノの音や熱、振動のデータを、インターネット回線を介して人やモノに伝える仕組みが採用されています。

このような仕組みは日々の生活の利便性を高め、業務の効率化を実現します。IoTデバイスは、人々の生活のクオリティを高めることに役立てられています。

IoTデバイスの特徴

IoTデバイスには、いくつかの特徴があります。

- インターネットに接続できる

- データの送受信が行える

- 様々なデバイスに適応できる

- 低コストで導入できる

インターネットに接続し、データの送受信が行える点については、家電やスマートウォッチなどの例でイメージしやすいかと思います。デバイスをインターネットに接続することで、スマートフォンやタブレットからのリモート操作が可能となり、データを受診して最新の情報を取り入れることが可能となります。

様々なデバイスに適応できるという点については、操作元の媒体1つで複数のデバイスを活用できるという意味です。IoTデバイスは、スマートフォン・タブレットなどの情報端末から、工場機器や自動車などの産業用機器まで広範囲に適用することができます。

また、IoTデバイスは一般層への普及が進んでいることから低コスト化しており、IoTデバイスの導入がより容易になってきています。以前よりも手軽にIoTデバイスを活用しやすい環境が整っているので、興味がある方はぜひIoTデバイスについて調べてみてください。

IoTデバイスの種類

IoTの主な活用目的としては、データ収集・分析及び、遠隔制御の仕組みなどが挙げられます。これらのニーズを取り入れた家電や機械、製品などの「モノ」がIoTデバイスにあたります。

IoTデバイスは個人向けから法人向けまで幅広い層に向けた製品が展開されています。さらに、IoTデバイス市場は導入コストの低下やスマートフォンの普及率の向上によって、国内外で拡大傾向にあります。

こちらでは、IoTデバイスの種類について解説していきます。IoTデバイスの導入を検討している方は、こちらの内容を参考にしてみてください。

スマート家電

スマート家電とは、スマートフォンやタブレットなどのデジタル端末と連携できるIoTデバイスのことを指します。スマート家電では、スマートフォンに専用アプリをインストールすることで、スマートフォンをリモコンのように操作して、家電を遠隔で起動させたり、運転状況やデータをスマートフォンで管理・確認することができるようになります。

スマート家電の具体例としては、スマートテレビや空調、冷蔵庫、ロボット掃除機、洗濯機、炊飯器、スマートウォッチなどが挙げられます。

ロボット掃除機やスマートウォッチなどのIoTデバイスは、既に我々の生活とも馴染みが深く、多くの人々に活用されています。スマートテレビや洗濯機、冷蔵庫などの大型家電についても、導入する家庭が増加傾向にあるようです。

新型コロナの影響により、家の中で過ごす時間が増加した結果、その時間をより便利で過ごしやすいものにするために、スマート家電のニーズは急激に高まっていきました。

スマートフォンやタブレットの普及率がさらに高まっていることからも、家庭におけるスマート家電の導入はさらに進んでいくのではないでしょうか?

ウェアラブル端末

ウェアラブル(wearable)とは、「着用できる」、「身に着けられる」という意味の言葉です。IoTデバイスにおけるウェアラブル端末とは、手首や頭など身体に装着して使用するタイプのデジタル端末のことを指します。

ウェアラブル端末の代表例の一つがスマートウォッチです。スマートウォッチは一般的な腕時計とは違い、スマートフォンと接続することで、通話機能やメッセージや着信の通知機能、音楽再生機能、電子決済機能、体調・健康管理機能などを活用することができます。

パソコンやスマートフォンのように、使用時に取り出す必要がなく、使いたいときにすぐに使用できる点がウェアラブル端末の長所です。

ウェアラブル端末の例としては、スマートウォッチのほかにも、ウェアラブルディスプレイ・スマートグラスやウェアラブルリング、ウェアラブルカメラ、ウェアラブルスピーカー・イヤホン、スマートウェアなどがあります。現在は一般浸透していない製品もありますが、今後活躍の場を増やしていくことも予想されます。

センサー

生活する環境の情報や企業設備の稼働状況を数値化して把握するためには、それらのアナログ情報をデジタル信号に変換するためのIoTセンサーが必須となります。

IoTセンサーは測定対象の状態によって性質が変化する金属や半導体素子を利用して、アナログな情報を電気信号によりデジタル情報に変換する装置です。IoTセンサーを活用することで、温度、湿度、圧力、照度などの環境情報や物体・人の有無、設備や機械の稼働状況について、数値化して明確に把握することができます。収集したデータはゲートウェイなどの通信機器からインターネットを通してクラウドで管理できます。

さらにIoTセンサーを活用することで、複数のデータを組み合わせて、目標の値になるように遠隔から機械に信号を送ることで状態を制御することも可能です。IoTセンサーは種類によって特徴や機能が異なるため、目的や課題に合わせて最適な組み合わせをよく検討してみてください。

IoTデバイスに該当するセンサーには以下のようなものがあります。

- 人感センサー

- 開閉センサー

- 温度センサー

- 湿度センサー

- 圧力センサー

- 照度センサー

- 水位センサー

- 電流センサー

- においセンサー

これらのセンサーは、工場の温度・湿度、熱中症危険度の管理や、農場の湿度管理、オフィス・屋内施設の環境改善などに活用されています。IoTセンサーはより安全かつ快適な環境づくりに役立てられているのです。

IoTデバイスの作り方

今や生活において欠かせない機能の一部であるIoTデバイスですが、それらはどのような流れで作られるのでしょうか?

IoTは基板を含めたデバイスの開発やデバイスとの通信なども含まれるため、通常のアプリケーション開発と比べても複雑さやスタックの深みが違います。しかし、一般家庭から法人まで幅広い層にユーザーを抱えるIoTデバイスの開発スキルを身につけることができれば、技術者としての市場価値を高めることができるでしょう。

こちらでは、IoTデバイスの作り方について解説していきます。IoTやIoTデバイスに関わる開発に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

ハードウェアの設計・製作

IoTデバイスにおいて、ハードウェアの設計・製作はプロジェクトの成功に大きく影響します。ハードウェアを設計・製作する際は、以下のポイントを意識する必要があります。

- 用途と要件の明確化

- マイクロコントローラーの選定

- センサーとアクチュエータの選定

- 通信モジュールの選定

- エネルギー効率

- 拡張性

- コスト

IoTデバイスのハードウェアの設計・製作を行う際は、初めに用途と要件を明確にする必要があります。IoTデバイスの目的や要件をよく理解することで、必要なハードウェアの機能や性能が見えてきます。開発序盤でこの点を明確にすることで、プロジェクト進行後のトラブルを防ぐことができます。

マイクロコントローラーやセンサー・アクチュエータ、通信モジュールは、開発するIoTデバイスの特徴を決定づける部分になります。開発チームのメンバー全員でしっかりと話し合い、機能を選定する必要があります。

また、デバイスについて将来的に新しい機能やセンサーを追加する可能性がある場合、拡張性を考慮して適切なハードウェアを選ばなければなりません。

最後に、コストに関する確認を行います。プロジェクトの予算を考慮して、選定したハードウェアがコスト効果があるかどうかを確認していきます。安価なハードウェアでも十分な性能を発揮することもあるため、どのような選択が最適なのか、利益を生み出すことを考え、冷静に考慮することが重要です。

ソフトウェアの作成

IoTデバイスのソフトウェア作成は、デバイスの動作や機能を制御し、データの処理や通信を管理するために行われる開発における重要なステップです。ソフトウェアの作成は、以下のポイントを意識して実施することが大切です。

- マイクロコントローラーのプログラム構造

- センサーとアクチュエータの統合

- 通信機能の実装

- エネルギー効率の最適化

- アップデートとメンテナンス

メインの制御ループやイベント駆動の仕組みが含まれるマイクロコントローラーのプログラム構造の設計や、選定したセンサーやアクチュエータのデータを適切に処理するためのソフトウェア開発は、IoTデバイス開発の肝となる部分なので、慎重に取り組む必要があります。

その後、通信機能を実装することで、デバイスがネットワークに接続できるようになり、データの送受信などが可能となります。

IoTデバイスの利便性を高めるには、省エネルギーで効率的に動作するように、スリープモードの実装や不要なモジュールの無効化など、エネルギー効率を最適化するための工夫を凝らすことが大切です。

ソフトウェアの完成後も、アップデートとメンテナンスを実施します。開発の段階で、ソフトウェアのアップデートを考慮し、デバイスが遠隔から更新できるようにするか、アップデート手順を確立しておく必要があります。また、定期的なメンテナンスやバグ修正対応を実施することで、IoTデバイスの利便性が向上します。

IoTデバイスの開発や活用・導入でお悩みなら、ぜひ株式会社Jiteraにご相談ください。

Jiteraは、最新のAI技術と豊富なIoT開発実績を活かし、企業のIoT活用を強力にサポートするベンチャー企業です。御社のビジネス課題やニーズに合わせ、最適なIoTデバイスの選定から設計、開発、運用までをトータルにサポートいたします。

JiteraのIoTデバイス開発・導入支援サービスの強み

- 業種や用途に合わせた豊富なIoTデバイス開発の実績と知見

- 独自のAI技術を活用した高度なデータ分析・制御機能の実装

- 各種クラウドサービスやアプリとのシームレスな連携

- 省エネ設計やセキュリティ対策など、運用面の課題解決にも対応

Jiteraでは、御社の事業特性や現場のニーズを深く理解した上で、最適なIoTデバイスのアーキテクチャを設計いたします。センサーやアクチュエータの選定、マイクロコントローラのプログラミング、通信機能の実装など、ハードウェアとソフトウェアの両面から、トータルなソリューションを提供します。

さらに、AIを活用した高度なデータ分析や機器制御、クラウドとの連携など、IoTならではの付加価値創出もサポート。単なるデバイス開発に留まらない、御社のビジネス変革に寄与する、実践的なIoT活用を実現いたします。

IoTデバイスの開発や導入をご検討中なら、ぜひ一度Jiteraにご相談ください。御社の課題やご要望をじっくりとお伺いし、生産性向上や新サービス創出につながる、最適なIoTソリューションをご提案させていただきます。

今すぐJiteraに無料相談する

IoTデバイスの活用事例

IoTデバイスはどのような場面で使用されることが多いのでしょうか?こちらでは、IoTデバイスの具体的な活用事例について解説していきます。

IoTデバイスは個人から法人まで幅広い業界で活用されています。いずれも生活の利便性を高め、様々な行動を効率化する役割が与えられており、今後さらに需要が拡大することが予想されます。

IoTデバイスの導入を検討している方や、IoTデバイスの活用事例を知りたい方は、こちらの内容を参考にしてみてください。

スマート農業

スマート農業とは、ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現することなどを推進している新たな農業の形態のことです。従来の日本の農業は、手作業や熟練の農業従事者でなければ行えないような作業が多く、人手不足や農業従事者の業務負担軽減などが重要な課題となっていました。

そこで農業技術にIoTやICTなどの先端技術を駆使したスマート農業を導入することで、農作業における業務負担の軽減を実現できるとともに、人材の確保や栽培技術力の継承の効果が期待されています。

IoTデバイスもスマート農業で活用されています。具体的には、圃場のデータをカメラ経由でチェックしたり、畑のセンサーが取得した情報をスマートフォンで確認し、水や肥料などを供給する機器をコントロールするといった活用法が実施されています。広い圃場を移動して目視で状況を確認する負担が軽減され、畑の管理についても、熟練者でなくとも数値による明確なデータを参照することで、最適な状態に保つことが可能となりました。

農業に置いてIoTデバイスは、業務の効率化や負担の軽減を実現しています。

スマートシティ

スマートシティは、「都市が抱える諸問題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画・整備・管理・運営)が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区」と定義されています。

スマートシティは、IoTやICTの利活用によって、住民一人ひとりの活動や各企業・団体の活動のベクトルを揃え、効果的かつ効率的な産業の創出・育成やエネルギー利用、治安維持、子どもや高齢者の見守り、交通渋滞の解消、災害対策などを実現することを目的としています。

実際のスマートシティの導入例としては、以下の都市が挙げられます。

- 静岡県裾野市「トヨタ ウーブン・シティ」

- 東京都港区「ソフトバンクによるスマートシティ実証実験」

- 千葉県柏市「柏の葉スマートシティ」

- 北海道札幌市「DATA-SMART CITY SAPPORO」

- 兵庫県加古川市「加古川スマートシティプロジェクト」

スマートシティにおけるIoTは、都市を運営するためのインフラシステムをネットワークにつなげることが主な活用事例となります。具体的には、道路や公共スペースに設置されたスマートライトやIoTセンサーを使用した交通管理システム、センサーを組み込み、収拾のサイクルを最適化して効率的なリサイクルを実現するゴミステーション、環境モニタリングを行うIoTデバイス、スマートパーキングなど、様々な機能やシステムに活用されています。

スマートシティはIoTデバイスを活用することで、より快適で近代出てきな生活の実現に成功しています。

参照:https://www.mlit.go.jp/common/001249774.pdf

ヘルスケア

医療・ヘルスケア分野においてもIoTデバイスは活用されています。少子高齢化が進む日本において、医療従事者が減少傾向にあることは重大な問題の一つです。医師一人当たりの業務負担が大きく、特に新型コロナなどの予期せぬパンデミックが発生した際などは、多くの現場で医療崩壊が懸念されました。

そんな医療従事者の負担軽減を目指して導入されるのが、ヘルスケアに特化したIoTデバイスです。

例えば、急な通院・入院を要さない高齢者の安全を見守るAIカメラの導入や、服薬時間になるとLEDが自動点灯して患者に服薬を促し、錠剤取り出しを検知して服薬状況をメモリー保存する服薬支援容器、心拍や血圧を自動測定するウェアラブル端末、心拍数や消費カロリー、姿勢をチェックすることができる衣料型ウェアラブルシステム、歯ブラシの動きや磨き方、磨く時間を採点する取り付け型のアタッチメントなど、様々な製品が展開されています。

IoTデバイスをヘルスケアの分野に導入することで、ユーザーの健康維持はもちろんのこと、医療従事者の負担軽減や効率的な業務の展開を実現することができます。

新型コロナの影響により、対面での診療・診察の実施が困難になったタイミングでは、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを活用したオンライン診療システムが導入されました。このシステムは患者と医療従事者双方の負担を軽減し、一般の内科以外にも多くの医療機関で導入されることとなりました。

医療現場におけるIoTデバイスの導入は今後も拡大することが予想されます。IoTデバイスの活用は、ヘルスケアの効果の向上や医療現場の環境改善にも効果が期待されています。

IoTデバイスのまとめ

今回は、IoTデバイスの概要や種類、IoTデバイスの作り方や活用事例について解説していきました。

従来インターネットに接続されていなかったアナログな製品の数々に、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続することで、デバイスの可能性はより広がりました。IoTデバイスが登場した当初は、企業で使われる近未来的な製品というイメージが先行していましたが、近年では多くの人々がウェアラブル端末などを手軽に用いるようになっています。

IoTデバイスは人々の生活をより豊かに、そしてより便利にする力を秘めています。現在、一般に普及している製品以外にも、様々な形でIoTデバイスは展開されていくことが予想されます。日々の利便性を高めたいとお考えの方は、IoTデバイスの活用を検討してみてはいかがでしょうか?

また、IoTデバイスの開発や活用・導入でお悩みの場合には、実績豊富な株式会社Jiteraに一度ご相談ください。貴社の要件に対する的確なアドバイスが提供されると期待できます。