「指紋認証とはどんな技術なのか?」

「指紋認証はビジネスでどのように活用できるのか?」

あらゆる場所で当たり前に用いられるようになった指紋認証について、上記の疑問を持っている人がいるかもしれません。

多くの活用事例があり、色々なビジネスで活用できるチャンスがあります。

実際に指紋認証をビジネスに取り入れたい場合は、仕組みや事例などを知っておくことが大切です。

本記事では指紋認証の仕組みや特徴、導入のメリット、活用方法などについて紹介します。

指紋認証の利用を真剣に検討している方はぜひ本記事の内容を参考にしてください。

WEBライター歴12年です。IT系の記事執筆経験は豊富にあります。

指紋認証とは?基本的な仕組みと特徴

指紋認証とは、ユーザーを識別する手段として指紋を使用する技術を指します。生体認証技術の1つで、指紋をスキャンして人物を識別するシステムです。

縞模様からなる指紋は無数のパターンが存在し、人それぞれ異なります。そのため、犯罪捜査では昔から利用されてきました。

現在では、事前に指紋を登録することで、ユーザーの指紋をスキャンして登録された情報と一致するか確認が可能です。

主に犯罪捜査のために技術が発達していき、現在ではセンサーの低価格化や小型化が実現しています。

1990年代頃から非警察向けの指紋認証システムが提供されるようになり、21世紀になってから実用化が急速に進みました。

今ではスマートフォンなど身近なデバイスで指紋を登録し、認証することが可能です。

指紋認証システムの仕組み

現代の指紋認証システムの方式は主に以下の2つです。

- 光学方式

- 静電容量方式

それぞれ異なる仕組みで動作します。

以下では、光学方式と静電容量方式について、それぞれの仕組みや特徴を詳しく解説します。

光学方式

光学方式とは指紋に光を照射して反射のされ方をもとに認識する方式です。

光学方式は低コストで製造可能です。また、ディスプレイからでも認識を行えるため、スペースが限られた場所でも利用できます。

ただし、光学方式では指が接触する面の汚れが光の反射に大きく影響する点に注意が必要です。

指紋が不規則な場合、光学方式では正確に認証するのが困難なケースもあります。

また、光学方式では光の反射を再現されれば認証を突破される点がリスクになります。他の方式と比較すると偽装が容易なため、採用には注意が必要です。

光学方式は安価なため、今後も指紋認証の方式として幅広い場所で採用されるでしょう。

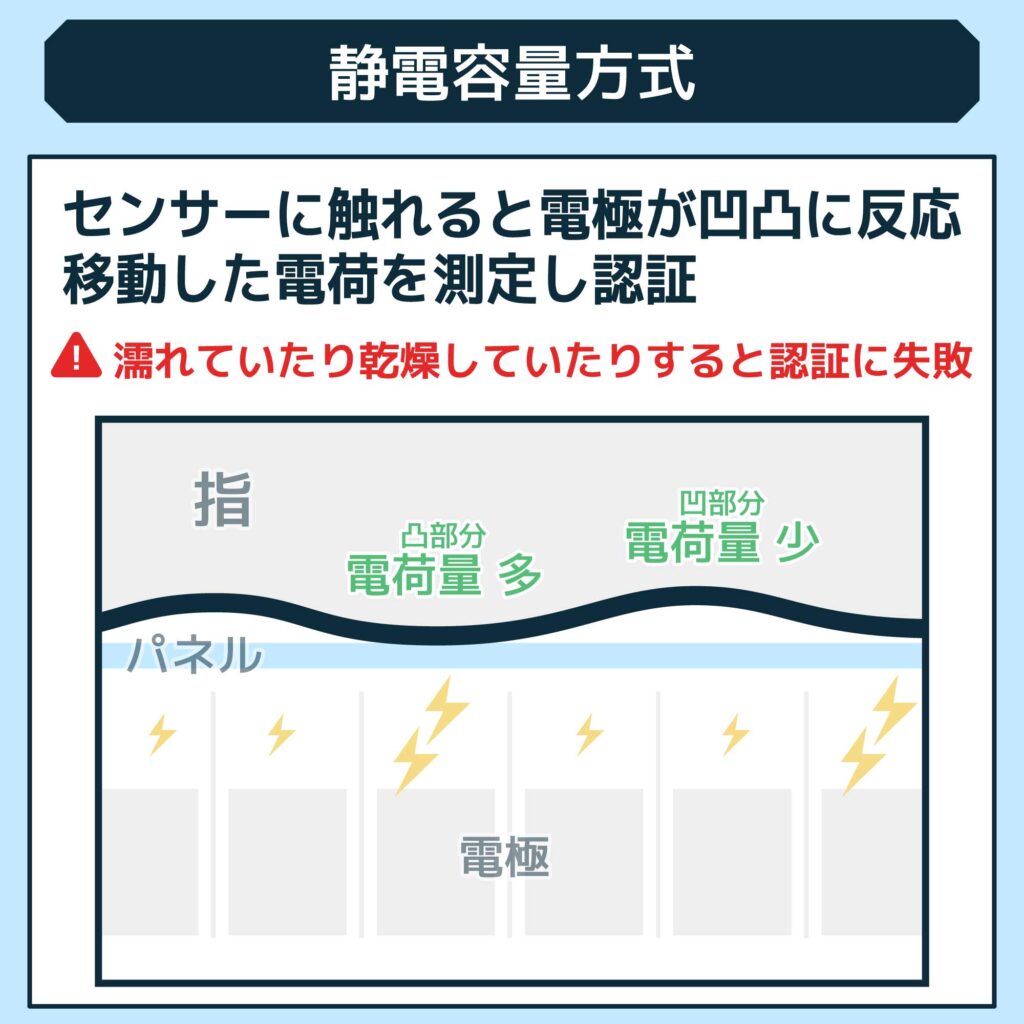

静電容量方式

静電容量方式はスマートフォンでよく採用されている方式です。センサーに指が触れると、電極が凹凸に反応し、移動した電荷を測定することで指紋情報を認証します。

センサーが認識した電気信号がデジタルデータとして登録され、保存されたデータとの比較を行える仕組みです。

複数の素材が用いられ、異なる電気信号が発生する仕組みのため、セキュリティ性に優れています。

また、使用電力量が少ないため、小型化しやすい点です。

ただし、静電容量方式では濡れていたり乾燥していたりすると認証に失敗するケースがあります。スマートフォンのロックの解除に失敗する原因です。

静電容量方式は動きの検知ができるため、色々な仕方で応用ができます。たとえば、タッチパネルは静電容量方式の技術が活用された事例です。

タッチパネルに指紋認証の機能が備わり、触れれば即座に認証が完了するディスプレーの開発も進められています。

指紋認証のメリット

指紋認証を導入することで企業が得られるメリットを以下にまとめました。

- セキュリティの強化

- 利便性の向上

- コスト削減

指紋認証の技術を取り入れることでセキュリティが強化されます。また、素早く認証を済ませられて、利便性が良いです。安価で導入できるため、コスト削減にも繋がります。

以下では指紋認証を取り入れるメリットを詳しく紹介します。

セキュリティの強化

指紋認証の導入によりセキュリティを強化できる点がメリットです。

生体認証は本人に特有の身体的な特徴を活用します。そのため、他の認証方法と比較すると生体認証は不正を防ぐ効果が高いです。

職場にあるパソコンやスマートフォンなどは適切に管理しなければ重大な情報が流出するリスクがあります。

端末の利用やネットワークへの接続などで指紋認証を導入することで、不正アクセスや情報流出のリスクを軽減できるでしょう。

ログインIDやパスワードなどが流出すると不正アクセスされます。一方、指紋は盗まれる心配がなく、偽造も困難です。

職場の安全対策として指紋認証は選択肢として検討する価値があります。

利便性の向上

指紋認証を導入することで利便性が向上します。ID・パスワードやICカードが不要になるからです。生体情報は覚えておく必要や持ち運ぶ必要がありません。

基本的に指紋は生涯にわたって形状が変わらないものです。そのため、最初に登録しておけば、後で登録内容を変更する必要がありません。

素早く認証を解除できるため、利用者にストレスをかけることがないです。スムーズに認証を突破できるため、業務の効率化にも繋がるでしょう。

他の認証方法と異なり、指紋認証は直感的に操作できてわかりやすいです。誰でも簡単にやり方を理解できます。

コスト削減

指紋認証はコスト削減に繋がる点がメリットとされています。

指紋認証のシステムは、顔認証などと比較すると安価です。指紋を認識するスキャナーさえあれば導入できます。顔認証とは異なりカメラを必要としないため、システムの導入コストを抑えられるでしょう。

近年は技術が発展したことで指紋認証の機器は低価格化・小型化が進んでいます。設置するのに広いスペースを必要としないため、小さなオフィスにも導入しやすいです。

また、ID・パスワードやICカードの管理をする必要がなくなります。セキュリティの管理コストの削減に繋がるでしょう。

指紋認証の導入がアカウント管理の工数削減やセキュリティ管理部門の負担軽減などにも繋がります。より少ないリソースで安全管理ができるため、余分なリソースをより重要な業務に充てられるでしょう。

企業における指紋認証技術の活用事例

多くの企業で実際に指紋認証技術が活用されています。

自社に導入を検討しているならば、他社の事例をチェックし、判断材料にしましょう。

以下では全部で4つの企業について指紋認証技術の活用事例を詳しく紹介します。

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社三菱UFJ銀行では指紋認証によってインターネットバンキングにログインできるサービスを用意しています。

多くの銀行ではインターネットバンキングへのログインでID・パスワードの入力が必要です。しかし、ID・パスワードを覚えていない、忘れてしまったという方は多いでしょう。

株式会社三菱UFJ銀行の場合は、あらかじめ生体情報を登録しておくことで、指紋認証ですぐにインターネットバンキングへのログインができます。

利用するには、スマートフォンで生体情報の登録が必要です。また、三菱UFJ銀行のスマートフォンアプリの利用登録も必要になります。

指紋認証を設定すると、スマートフォンアプリのログイン画面が指紋認証用のものに変わります。

三菱UFJ銀行のスマートフォンアプリでは、残高の確認や振込、各種設定などが可能です。

たとえば、入金を確認したい場合にアプリから指紋認証ですぐログインして口座残高を確認できます。

WDW(来園者の入園管理)

WDWでは指紋認証により来園者の入園管理を行っています。チケットやマジックハンドのスキャンをした後で指紋認証も行うシステムです。

指紋認証を導入することで、チケットを別の人が使用するのを避けることができます。また、指の表面の写真がチケットと紐づけされる仕組みのため、再入園や翌日に入園する際にも、同一人物かどうかシステムが判断する仕組みです。

ただし、指紋認証を実施しているWDWはアメリカのフロリダにあるディズニーリゾートです。他のディズニーリゾートについては、まだ導入していません。

今後は他のディズニーリゾートでも指紋認証による入園管理のシステムが導入される可能性はあるでしょう。不正利用を防止するために効果的なアイデアとして注目されています。

ホテルオークラエンタープライズ(勤怠管理)

ホテルオークラエンタープライズでは勤怠管理に指紋認証の技術を取り入れています。勤怠管理システムの「KING OF TIME」を活用しており、指紋認証の機能を利用しています。

ホテルオークラエンタープライズでは従業員の勤怠管理が大きな課題でした。そこで、勤怠管理の業務効率化を図るためにシステムを取り入れます。

従来のタイムカードによる勤怠管理から指紋認証による勤怠管理に切り替わりました。その結果、勤怠管理の効率化に成功しています。

また、本社で全店舗の全社員の人員を管理できるようになり、人件費や予算立てなどの役に立っています。

従来は担当者3名で従業員の給与計算をしていたのが、データをExcelで抽出し確認作業をするだけで済ませられるようになりました。

業務の負担が軽減され、余った時間で別の実務に費やせるようになっています。

当初は指紋認証による勤怠管理に難色を示す声があったのが、現在では企業文化として根付いたようです。

「KING OF TIME」は学校法人日本女子大学やユナイテッド・シネマ株式会社、株式会社エスクリなどにも導入されています。

スマートフォン

iPhoneではアップルTouch IDにより指紋認証を行っています。アップルTouch IDのシステムにより、指紋認証でiPhoneのロック解除が可能です。

また、iTunes StoreやApple Books、App Storeで買い物をする際の決済にも指紋認証を利用できます。

アップルTouch IDを利用するには、事前に設定を行い、指紋を登録しなければいけません。

Androidにも指紋認証はあります。指紋認証による画面ロックやアプリのロック解除などが可能です。

ただし、Androidで画面ロックを解除する際には、指紋認証に加えてパターンかPIN、パスワードの設定も必要になります。

また、機種によりセンサーの位置は異なります。

現在のスマートフォンは、ほとんどが指紋認証に対応可能です。

指紋認証システムの導入を検討しているが、開発リソースに悩まれているなら、ぜひJiteraにご相談ください。

Jiteraでは、企業のニーズに合わせたカスタマイズ性の高い指紋認証システムを開発することができます。

Jiteraの指紋認証システム開発の強み

- 入退室管理、勤怠管理、決済など、様々な用途に対応可能

- 最新の指紋認証技術を活用した高精度な認証と誤認識の防止

- 生体情報の安全管理とプライバシー保護に配慮したシステム設計

- 既存のシステムやデバイスとのスムーズな連携

独自の指紋認証システムを導入することで、自社の業務フローに最適化されたスムーズな本人確認を実現し、セキュリティ強化と業務効率化を同時に達成できます。また、決済への活用により、利便性の高い新たなサービスの提供も可能となるでしょう。

Jiteraの開発力を活かせば、理想の指紋認証システムを スピーディーに、かつ高いコストパフォーマンスで実現することができます。

指紋認証技術を活用した業務改革やサービス展開を目指すなら、ぜひJiteraにシステム開発をご相談ください。

今すぐJiteraに無料相談する

指紋認証システムの開発を行なうメーカー

指紋認証システムは多くのメーカーが開発に乗り出しています。その中でも代表的なメーカーは以下の3社です。

- 株式会社MoriX

- 株式会社ディー・ディー・エス

- 日立チャネルソリューションズ

それぞれの会社や指紋認証製品の特徴などを紹介します。

株式会社MoriX

株式会社MoriXは法人向けに指紋認証のセンサーを提供しています。設立されたのは2005年であり、生体認証システムやICカード関連機器の開発・製造・販売を行う企業です。

株式会社MoriXの代表的な製品は以下の通りです。

- MoriX Credit Card

- MoriX Card

- MoriX Wallet Card

- Sensors Unit

株式会社MoriXは指紋認証機能搭載のクレジットカードとしてMoriX Credit Cardを展開しています。超薄型のセンサーを搭載し、カードのサイズは従来のものと変わりません。

カードに指紋認証の機能が追加されたことでなりすましや貸し借りが不可能になります。不正利用などを防ぐ安全なクレジットカードです。

Sensors Unitは指紋認証を機器に組み込むためのユニットで、厚さは0.45mmのためICカードへの搭載に適しています。

今後は色々な市場へ指紋認証の製品を展開することが期待されている企業です。金融市場やパスポート管理、自動車関連、セキュリティゲートなどへの応用が期待されています。

株式会社ディー・ディー・エス

株式会社ディー・ディー・エスは1995年に設立された会社です。指紋認証ユニットや多要素認証ソリューション、統合ID管理ソフトウェアなどを展開しています。

株式会社ディー・ディー・エスはUBFシリーズという指紋認証ユニットを提供しています。ハイブリッド指紋認証方式や新認証アルゴリズムといった独自技術の搭載された製品です。

UBFシリーズはデスクトップパソコン用やノートパソコン用、Surface用などのラインナップが揃っています。

多要素認証ソリューションとしては「Themis」と「EVEMA」、「EVEFAシリーズ」などを展開しています。複数の方法で認証ができるシステムです。仮想化環境対応や共通ID対応、各種アプリケーションでのログイン認証など、さまざまな場面を想定しています。

実際に株式会社ディー・ディー・エスの製品は、さいたま市役所や芝浦工業大学、東洋テック株式会社などに導入されています。安定して稼働し、高い技術力でセキュリティ性能を高められると評価が高いです。

ラトックシステム

ラトックシステムは大阪府に本社を置く会社で1983年に設立されました。パソコンやスマートフォンの周辺機器の開発を主に行っています。

そんなラトックシステムは指紋認証システムを提供しています。SREXはUSB指紋認証システムでパソコンのセキュリティ強化に役立つツールです。USBで簡単に指紋認証を取り入れることができます。

また、ラトックシステムでは指紋認証システムのサーバーソフトも提供しています。指紋認証のデータベースをサーバー上で一元管理できるのが特徴です。登録していないパソコンでもネットワーク経由で指紋認証を行えます。

指紋センサー用SDK「SREX-SDK4」の提供も行っています。小規模システムに低コストで導入できるため便利です。自作のアプリケーションに組み込むこともできます。

パソコンのセキュリティ性能を高めるのに役立つため、ラトックシステムの製品は多くの企業に導入されています。

企業における指紋認証導入の注意点

企業が指紋認証を導入する上で注意しておきたい3つのポイントを以下にまとめました。

- 生体情報の流出リスク

- 誤認証のリスク

- 利用者のプライバシーの侵害

上記の3点に注意しておかないとさまざまなトラブルが発生する可能性があります。

それでは、指紋認証を取り入れる際の注意点と解決策について詳しくみていきます。

生体情報の流出リスク

指紋認証を導入したとしても、生体情報が流出すれば認証を突破されるリスクがあります。

基本的に指紋は偽造するのが困難です。ただし、過去には指紋を偽造して認証を突破できたケースがあります。

たとえば、ゼラチン上で指紋を偽造して認証をクリアしたケースです。

また、これから3Dプリンタが実用化されて精度が上がると、正確に指紋を偽造できる可能性が高まります。

指紋の情報は個人が生まれつき持っているものであり、漏えいしたとしても変更できません。

指紋の情報が流出すれば、指紋認証を使っているシステムへ簡単にアクセスされてしまいます。

生体情報の流出リスクに備えるならば、指紋とパスワードを併用するという対策が考えられます。

また、生体情報を管理するシステムのセキュリティを厳重にすることも大事です。

誤認証のリスク

指紋認証には誤認証が発生するリスクがあります。指紋認証の精度は100%ではないからです。

たとえば、指やセンサーの汚れによって認証が進まないケースがあります。

また、極稀に指紋が変わってしまうケースもあるため注意が必要です。怪我をして指紋の一部が欠けてしまう場合があります。指紋がなくなる症状の病気もあります。

誤認証を避けるには、指紋認証を受ける際に必ず汚れを拭き取ることが大事です。複数の指で指紋を登録し認証できるシステムにしておくという対策もあります。

指紋認証センサーはできる限り高精度のものを導入することも重要です。センサーの精度が低いと偽造した指紋で突破されるリスクがあります。

利用者のプライバシーの侵害

指紋認証がプライバシーの侵害であるという意見があります。生体情報は法的には個人識別符号として個人情報に該当するからです。

指紋認証の運用側と利用者側とで認識の違いが発生すると、利用者がプライバシーを侵害されたと感じるリスクがあります。

実際に利用者側が生体情報を不当に扱われたとして訴えることも考えられます。

利用者のプライバシーの侵害への対策としては、生体情報の利用目的や範囲を明確にすることが大切です。

また、事前に指紋の情報を利用して認証を行うことを十分に説明することも求められます。

会社内で導入する場合でも、事前に説明会を行い、従業員に理解してもらう工夫が必要です。

まとめ:指紋認証で業務効率化と

指紋認証は低価格で導入できて、簡単に認証できる技術です。色々な現場に導入されており、セキュリティの強化やコストの削減に役立っています。

今後は指紋認証の技術が発展し、より安価で小型化したセンサーが生まれるでしょう。

色々な場面で指紋認証が活躍し、コスト削減や業務効率化などによって多くの問題を解決することが期待されています。

指紋認証システムの選定に迷った場合は、実績豊富な株式会社Jiteraに一度ご相談ください。貴社の要件に対する的確なアドバイスが提供されると期待できます。