UI設計とは何か、その目的や手順、そしてUX設計との違いがイマイチわからない…そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事を読むことで、UI設計の基本的な考え方や原則、具体的な手順、そして必要なツールやサンプルテンプレートについて理解できます。さらに、UIとUXの違いもクリアになり、これからのUI設計がスムーズに進められるはずです。

UI設計でお困りの点がありましたら、ぜひ一度この記事を読んでみてください。きっと役立つ情報が得られるはずです。

近畿大学理工学部生命科学科を卒業後、独学でReactやNext.jsを中心としたフロントエンド開発に特化し、2022年10月よりフリーランスエンジニアとして活動。ヨーロッパや東南アジアを旅しながら、いろんな文化や人との出会いを楽しみつつ、クリエイティブなUI/UX設計に取り組んでいます。

UI設計とは

UI設計とは、ウェブサイトやアプリなどのユーザーインターフェースを設計することを指します。ユーザーが直感的に操作できるインターフェースを実現するための設計プロセスです。

UI設計とは何か

UI設計とは「ユーザーインターフェースデザイン」の略称で、ウェブサイトやアプリケーションの画面デザインを作成する工程のことを指します。

具体的には、以下のような画面デザインに関する設計を行います。

- ボタンやリンクなどの配置・形状・色合い

- 文字のフォントやサイズ・行間などの設定

- 写真やイラストなど視覚要素の配置・トリミング

- ページレイアウト(要素の配置関係やスペース)

- ナビゲーションの構造と要素配置

- フォームの構成・項目配置

つまり、ユーザーが画面を見たときに、どういった要素配置でどのような操作感になるかという「見た目」と「操作性」に関わる設計をしていきます。

こうした画面デザインの業務を行うことで、インターフェースのユーザビリティ(使いやすさ)を向上させることが、UI設計の主要な目的となります。ボタンの配置や操作手順が直感的に分かりやすいものであればあるほど、ストレスなくサービスを利用できることにつながるでしょう。

UX設計との違い

UI設計とUX設計は、どちらも製品やサービスのデザインにおいて重要な役割を果たしますが、異なる側面に焦点を当てています。

| 項目 | UI設計(ユーザーインターフェース設計) | UX設計(ユーザーエクスペリエンス設計) |

| 目的 | ユーザーが画面とどうやってやり取りするかをデザインすること | ユーザーが製品やサービスを使ったときの全体的な体験をデザインすること |

| 要素 | 見た目、色、文字の形、アイコン、ボタンの配置など | 使いやすさ、アクセスのしやすさ、情報の整理、ユーザーの意見を集めること |

| 重点 | 見た目がきれいでわかりやすい画面を作ること | ユーザーが使いやすく、満足できる体験を提供すること |

| 主な違い | UI設計は「見た目」に集中する | UX設計は「使いやすさ」に焦点を当てる |

| 関わり | 見た目のデザインに関わる | ユーザーがどう感じるか、どう使うかに関わる |

| 専門知識とアプローチ | 見た目をきれいにするための知識と方法が必要 | 使いやすい体験を作るための知識と方法が必要 |

UI設計 :ボタン、アイコン、配色、レイアウトなどのデジタルインターフェースの視覚的要素に焦点を当てています。

UX設計 :ユーザージャーニーマップ、ペルソナ、ワイヤーフレーム、ユーザビリティテストなど、ユーザー体験全体の設計に関する要素を示しています。

UI設計を行う目的・重要性

UI設計の主要な目的は、ユーザーが直感的に操作できるインターフェースを実現することです。

このためUI設計では、よく使う機能の配置や文字・アイコンの見やすさなど、ユーザーがストレスなく作業できることを重視します。特に初めて使う人でも、直感的に使えることが大切なポイントとなります。

そして、UI設計は非常に大事です。なぜなら、良いUIはサポートやトレーニングの時間やお金を減らすことができます。

結果的に、優れたUIは製品やサービスの人気を高め、ビジネスの成功を助ける鍵となっています。

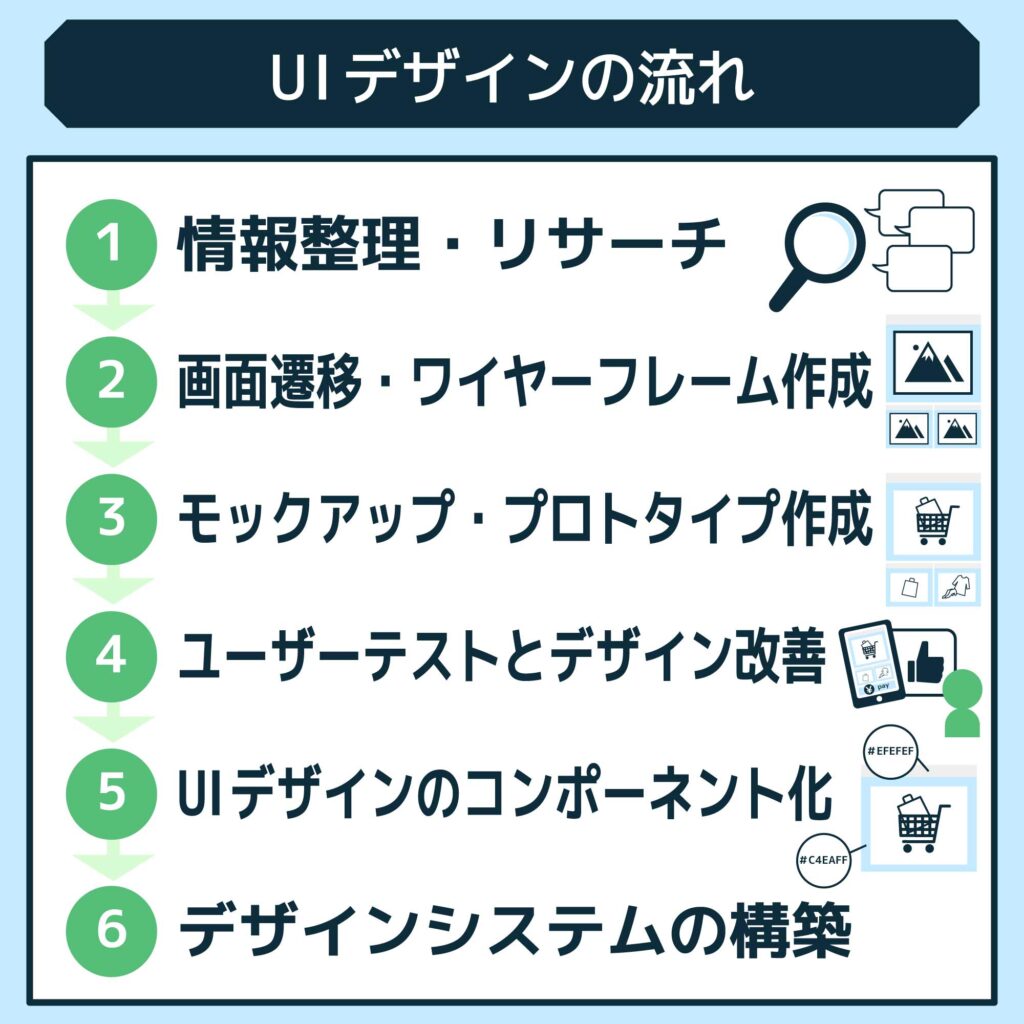

UI設計の流れ

UI設計を進める具体的なプロセスは以下のような流れです。段階的に作業を進めていきましょう。

伝えたい情報の整理

UI設計を進める前に必要な作業が、伝えたい情報や配置コンテンツの整理です。どのような情報を示したいか、文字・画像・動画などのメディア要素を使い分ける必要があるかを洗い出します。

こうした情報設計をした上で、どのような配置パターンが望ましいかを検討していきます。情報同士の関連性に応じて、優先順位や配置順を定めた設計図を作成するとスムーズに作業できます。このフローがUI設計の出発点になるのです。

下記記事では、UI設計が含まれている基本設計についても解説しています。併せてご覧ください。

ユーザー調査と要件定義

UI設計を行う前に大切なステップが、ターゲットユーザーの調査と要件定義です。

まず定量/定性データから、ターゲット層の属性や利用シーンを分析し、人数規模や個別の特徴を明確化します。次に、アンケートやインタビューで、操作性や必要機能面の要望を洗い出していきます。代表的な利用パターンを明示化することで、UI要件が明確にしやすくなります。

こうしたユーザー起点の要件定義をもとに、配置すべき機能や操作手順、表示すべきコンテンツを定めていきます。

例えば、高齢者が多い場合は表示文字の拡大や色違いの工夫が必要でしょう。情報量が多いユーザー向けには、データ密度を高めたUIが適しているでしょう。

このように、ターゲットや状況に応じた要件定義が大切です。

グラフの作成とレイアウト設計

UI設計をする際、まず紙と鉛筆で画面イメージの下書きを作成します。これをラフといいます。

スマートフォンであれば、画面サイズに合わせて台紙に枠を作り、その中に細かい線画で画面設計の下書きをしていきます。PC版ウェブサイトであれば、モニター全体の縦横サイズに合わせて描画していきます。

文字の配置やアイコンレイアウト、メニュー構成など、配置すべきUIパーツのめやすを線画で描いています。これにより、画面のかたちや操作性がどうなるか、事前に検証可能です。

その後、作成したラフをもとに、より詳細なレイアウト設計図を作成します。こちらは、文字サイズや画像サイズ、マージンなども含めた配置図面となります。

UIデザインの作成

レイアウト設計図をもとに、実際にコンピュータ上でUIデザインを作成していきます。

Adobe XDやPhotoshopなどのデザインツールを用いて、画面区分ごとに色合いや配置を含めた設計を細部まで作り込んでいきます。文字やアイコン、画像など視覚要素をレイヤーごとに分けて管理しながら、作業を進めるケースが多いでしょう。

| ツール名 | 向いているデザイン |

| Figma | ・記事LP

・チームでのUI/UXデザイン |

| Adobe XD | ・ウェブサイトやモバイルアプリのプロトタイピングとUIデザイン

・インタラクティブなデザインやアニメーションの作成 |

| Sketch | ・モバイルアプリやウェブアプリのUIデザイン

・ベクターベースのグラフィックデザイン |

スマートフォンレイアウトであれば、画面サイズに合わせたpx単位の設計、ウェブサイトであればレスポンシブ対応のため、PC・タブレット・スマホのそれぞれの画面幅に対するカンプを作成していきます。

こうして、UI見た目を完成させた設計データを、次工程である開発作業者やディレクターに引き渡すというのが、一般的なUIデザイン制作フローです。

ユーザビリティテストとブラッシュアップ

UIデザインが完成したら、実際にユーザーに操作してもらうテストを実施します。これを、ユーザビリティテストといいます。

ターゲット層に合わせて、複数名の被験者に実際のUIを操作してもらい、分かりにくい場所やストレスを感じる点をヒアリングしていきます。同時に、クリック率や操作完了時間などの数値データも計測します。

こうした検証結果をもとに、配置の変更や文言修正、色調の変更などを行うブラッシュアップ作業を重ねていきます。時には、UI構成そのものを見直す必要も出てきます。

この一連の改善サイクルを繰り返すことで、よりユーザーや状況にフィットした最適なUIが完成するのです。実際の使用状況からの検証は欠かせない大切なプロセスといえます。

UI設計を行う上での技術的な4つの基本要素

近接 (Proximity)

近接は、関連する要素を視覚的にまとめることで、情報のグループ化を行う原則です。これにより、ユーザーは情報の関連性を直感的に理解しやすくなります。

具体例

例えば、コンタクトフォームの設計では、「名前」、「メールアドレス」、「メッセージ」フィールドを近くに配置することで、それらが一つのまとまった情報群であることを示します。

整列 (Alignment)

整列は、デザイン要素をきれいに並べることで、整然とした美しさと読みやすさを提供します。整列されたデザインは、ユーザーが情報をスムーズに読み取るのを助けます。

具体例:

例えば、ウェブページのテキストと画像を左揃えにすると、一貫した読みやすいレイアウトが生まれます。ナビゲーションメニューやボタンも整列することで、ユーザーの視線の動きがスムーズになります。

コントラスト (Contrast)

コントラストは、異なる要素を区別するために、色や明暗の差を用いる技術です。これにより、重要な情報やアクションを強調し、ユーザーの注意を引くことができます。

具体例:

例えば、背景が白の場合、テキストを黒や濃い色にすると視認性が向上します。重要なボタンを目立たせるために、背景色とは対照的な鮮やかな色(例:赤や青)を使用します。

反復 (Repetition)

説明: 反復は、デザイン内で一貫性を持たせるために、特定の要素やスタイルを繰り返す原則です。これにより、デザイン全体に統一感を持たせ、ユーザーの認識を助けます。

具体例:

例えば、ウェブサイトの各ページで同じヘッダー、フォント、カラー、ボタンスタイルを使用すると、ユーザーはどのページにいても一貫した体験を得られます。

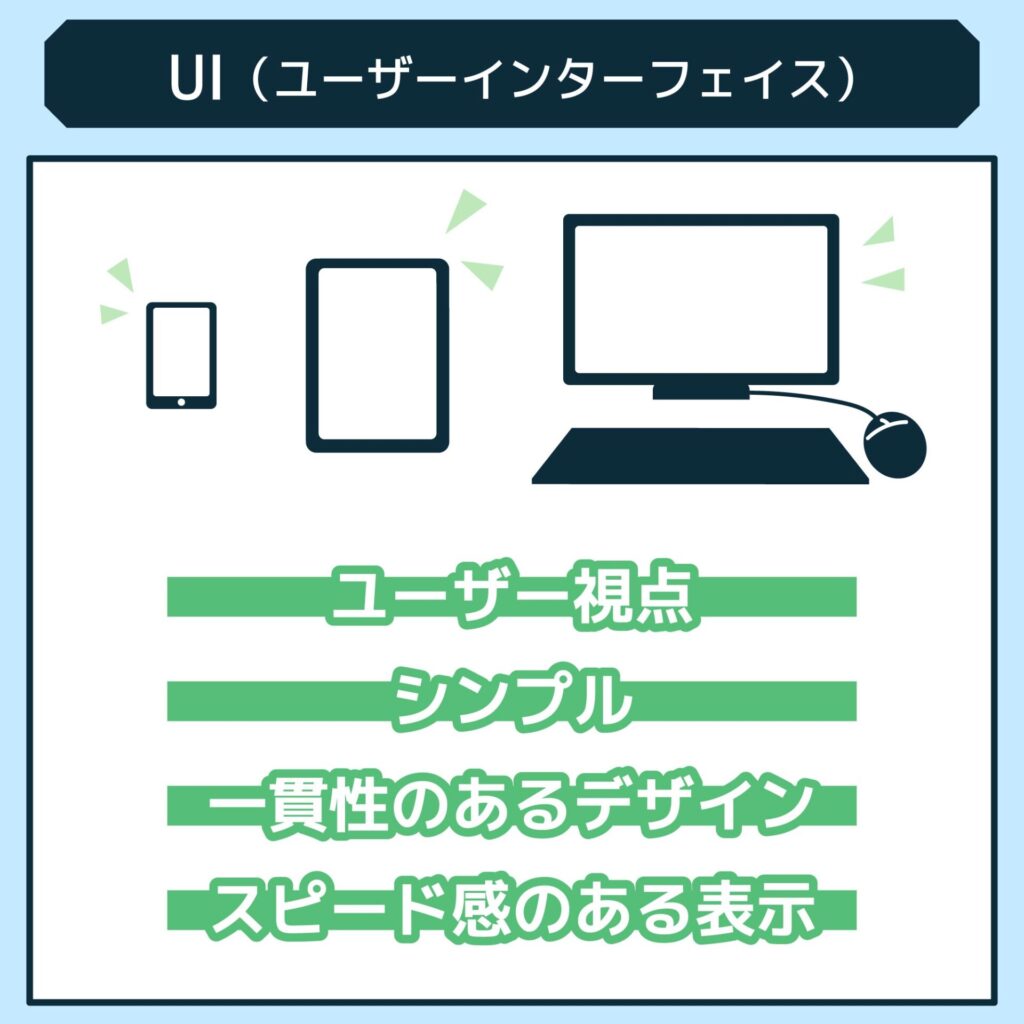

優れたUI設計をする際に意識すべきこと

UI設計を行う際には、ユーザー視点やシンプルさ、処理速度など、些細な点にも配慮していく必要があります。その考え方について解説します。

ユーザー中心の視点

UI設計で最も重視するのが、ユーザー視点です。サービス利用者であるユーザーにとって、直感的に操作できてストレスが少ないUI実現することが大切だからです。

シンプルで分かりやすいこと

UI設計の基本は、シンプルで直感的な操作性を実現することです。

機能が豊富すぎたり、メニューや表示項目が多すぎると情報過多になって、利用者は困惑してしまいます。必要最低限の機能と情報コンテンツに限定することが大切です。

・ホーム

・検索

・投稿

・お気にいり

・自分の投稿

といった、主要な5分類にメニューをシンプルに整理します。各ページ内の表示項目も絞り込んで、煩雑さを排除していきます。

こうしたシンプル化が可能なのは、限られた主要機能に強く特化しているからです。検索アプリであれば検索機能、地図アプリであれば地図表示・ルート検索が主要機能になります。これを最大限に使いやすくした上で、そのほかの機能は削ぎ落としていく必要があるのです。

できるだけシンプルな画面設計で、直感的に主要機能が操作できるようにします。これが、ユーザーを惹きつける鍵となるでしょう。余計な機能は、むしろ使い勝手の悪化につながりかねません。

一貫性を重視する

UI設計を行う際には、サービス全体としての、一貫性のあるデザイン体系を確立することが大切です。

逆に、色設定やレイアウトがバラバラだと利用者は違和感を覚えます。特に、ロゴの配置や主要機能の色がまちまちだと、サービスとしてのまとまりに欠けてしまいます。

そのため、UIデザインの初期段階で、デザインのガイドラインを策定します。基本色やフォント、主要ボタンの見た目などを規定していきます。そして、このガイドラインに全画面が準拠することでビジュアルの一貫性を実現します。

一貫性のあるインターフェースこそが、ユーザーを惹きつける魅力的なサービスUIを生み出すのです。

ユーザーへアクション導線を明確にする

ユーザーにとって使いやすいUI(ユーザーインターフェース)を設計する際、アクション導線の明確化は極めて重要です。アクション導線とは、ユーザーがサイトやアプリケーション内で特定の操作を行う際に自然と導かれる道筋や手順のことを指します。こ

れを明確にすることで、ユーザーエクスペリエンス(UX)が大幅に向上し、ユーザーが目的を達成しやすくなります。

さらに、ユーザーの行動を促す要素を取り入れることも重要です。例えば、未読の通知や新しいメッセージがある場合、それらが目立つようにデザインすることで、ユーザーはすぐにそのアクションを取ることができます。

初心者でも簡単!代表的なUI設計ツール3選

UIデザインをする際に主要なツールが3つあります。各々の特徴を見ていきましょう。

UI設計ツールの比較

| ツール | 料金 | 利用環境 | |

| 1 | Figma | 無料プランあり; $12/月 (プロフェッショナルプラン); $45/月 (組織プラン) | Webベース; MacOS, Windows, Linux |

| 2 | AdobeXD | $9.99/月 (スタータープラン); $52.99/月 (Creative Cloud 全アプリ) | デスクトップアプリ; MacOS, Windows |

| 3 | Sketch | $9/月 (パーソナルプラン); $99/年 (ビジネスプラン) | デスクトップアプリ; MacOSのみ |

Figma

Figmaは、ウェブブラウザ上で動作するオンラインデザインツールです。

特徴としては、複数人での同時編集が可能な共同作業機能が充実している点です。リアルタイムで作業過程を共有しながら、アイデア出しやブラッシュアップを行えます。

また、プロトタイプやデザインシステムといった機能も豊富で、作業効率と作品クオリティの高次元両立を可能にします。開発者向けのDevモードも用意されていて、デザインと実装の一体化が図れるのも魅力です。

協業デザインプラットフォームとして非常に優れているといえます。

AdobeXD

Adobe XDは、アドビシステムズ社のUI/UX設計専用ツールです。

特徴としては、高度なデザイン機能に加えてプロトタイプの作成や他者との共有・コメント機能が充実している点です。

具体的には、リピートグリッドやアセット管理など、効率的なデザインワークを支援する機能が揃っています。また、スマートフォンでのリアルタイム確認も可能です。共有機能もあり、クライアントとの良好なコミュニケーション実現に役立ちます。

Sketch

Sketchは、macOS向けのデザインツールです。ベクター編集機能が充実しているのが特徴で、画像やアイコン、ダイアグラムなどの作成に優れています。インターフェースも直感的で、初心者でも使いやすいとされています。

また、デザインシステム構築のための機能も揃っており、シンボルやスタイル、コンポーネントの管理、プロトタイピング、テンプレートの利用などが可能です。複数人での共同作業にも対応しているため、チームでのUI/UXデザインプロセスを効率的に進められます。

開発者とのコラボレーション体制も整っており、作成したデザインデータを開発側にスムーズに引き渡せます。

以上から、チームによる製品デザイン業務全般を強力にサポートできるツールだと評価できます。

AIでUI設計ができるおすすめツール2選

WCSCN

WCSCNは、ユーザーインターフェース(UI)デザインのための多機能設計ツールで、幅広い機能と使いやすさが特徴です。

WCSCNは強力なベクター編集機能を提供しており、デザインの自由度が高く、細かな調整が可能です。画像、アイコン、ダイアグラムなどの作成に適しています。初心者でも簡単に操作できるため、デザインの学習曲線が低く、すぐに使用を開始できる点が魅力です。

共同作業機能が充実しているため、チームでのプロジェクトに最適です。リアルタイムでのコラボレーションや、デザインシステムの共有が可能です。

Uizard

Uizardは、UI/UXデザインのプロトタイピングツールで、特にAIを活用した自動化機能が特徴です。このツールは、初心者からプロのデザイナーまで幅広いユーザー層に対応しており、デザインプロセスを効率化します。

手書きのスケッチやラフなデザインをAIが解析し、自動的にデジタルプロトタイプに変換します。これにより、デザインの初期段階での作業が大幅に効率化されます。

直感的なドラッグ&ドロップインターフェースを提供しており、初心者でも簡単に使いこなすことができます。

UI設計のまとめ

本記事では、UI設計の基本的な概念から実践的なノウハウまで、初心者の方にも理解しやすいことを目指して解説をしてきました。

具体的には、UI設計の目的・意義の解説からはじまり、デザインを行う際の心構えとしての考え方、守るべき汎用的な設計原則、実践プロセスにおける作業手順や工夫点を順を追って解説しました。

併せて、代表的なデザインツールの紹介や、良く混同されがちなUX設計との違いについても比較表を用いて解説を加えました。UI初学者の方にも理解しやすいことを重視した構成となっています。

ここまでの内容で、ご不明な点やご相談などがありましたら、株式会社Jiteraまでお気軽にご連絡ください。

UI設計や関連領域の開発支援など、お困りごとがございましたら何なりとご相談下さい。皆様のビジネス成長の一助となれる支援をさせていただきます。