M2Mという技術をご存知でしょうか。

近年、「モノのインターネット化」技術であるIoTが注目される中、同じように「モノをネットワークで繋ぐ」M2Mと呼ばれる技術も重要視されています。

製造業、農業、物流業界といったあらゆるビジネスで、M2M技術を利用して生産プロセスが自動化されています。

M2M技術とはどのようなものなのか、IoTとの違いはなにか。

この記事ではその概要とともに、M2Mの仕組みやIoTとの違い、事例などをわかりやすく紹介します。

国立の情報系大学院で情報工学、主にUI/UXを学んだあと、NTT子会社に勤務。 退社後はフリーランスとして、中小規模事業者様のIT化、業務自動化を支援しています。 DX推進の提案やPythonなどを用いた専用RPAツール開発のほか、市営動物園の周年企画などにもITエンジニアとして参画させていただきました。

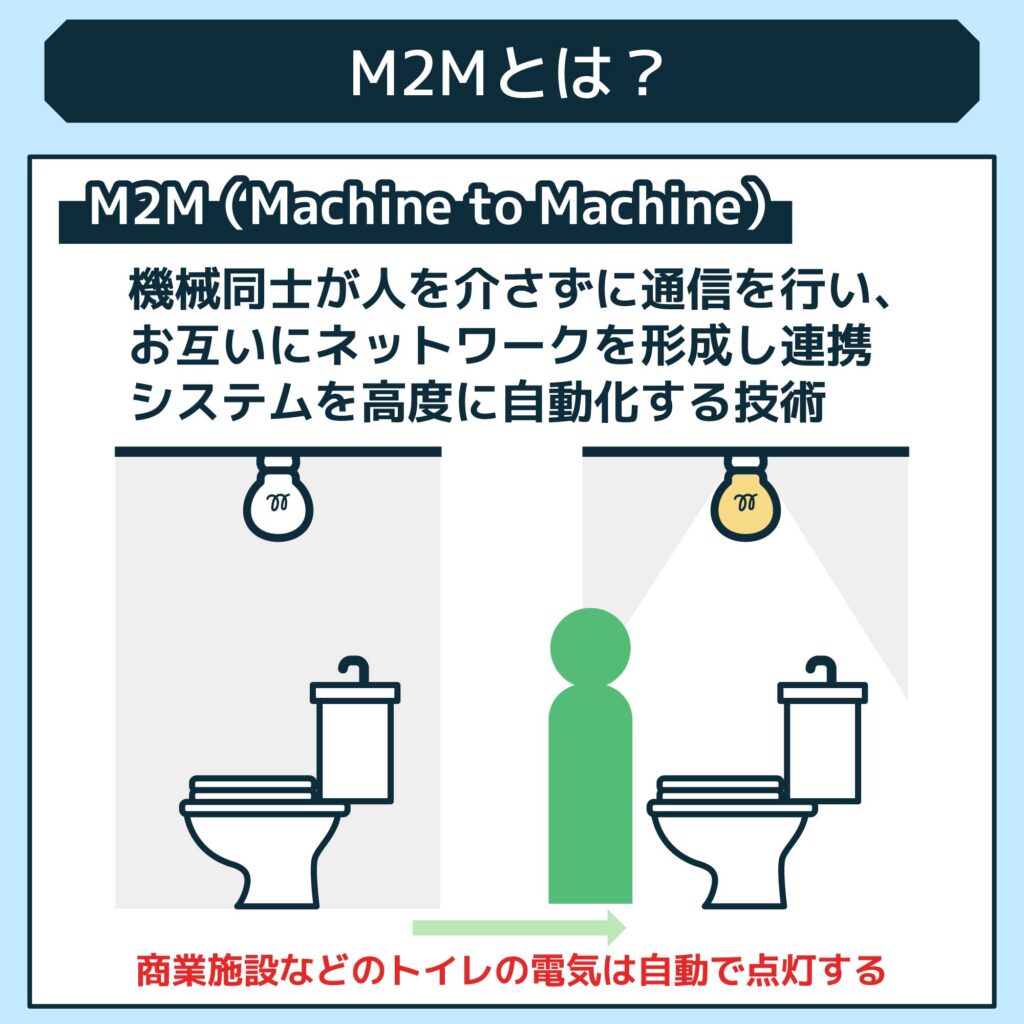

M2Mとは?

M2M(Machine to Machine)とは、モノ(機械)同士が人を介さずに通信を行うことで、お互いにネットワークを形成し連携することで、システムを高度に自動化する技術です。

例えば、製造ライン上に流れるプロダクトを、頭上に設置したセンサーと画像認識ソフトが解析し、異変を検知した際に自動でアームが適切にラインから取り除く様子を想像してみてください。

センサー、認識、規格外品を取り除くアーム。

それぞれが連動して高度な自動処理が行われ、そこに人の姿はありません。

モノ同士がネットワークでつながることで、これまでには行えなかった機器の制御、データの交換、高度な例外処理を自動化することができます。

この高度化は業務用だけではありません。

商業施設を思い浮かべてみてください。

大勢の群衆が絶えず動き回る商業施設では、しばしば誰もいないエリアが生まれるため、省エネルギーのために「照明をこまめに消灯すること」がニーズとして存在します。

M2M技術を使うことで熱感知、周囲の明るさ、監視カメラの画像など様々なセンサーが相互に連携し、「適切な明るさ」をその場に合わせて提供できます。

例えば誰もいないときは消灯し、誰かが入ってきたら自動的に明るくなるトイレは、今では当たり前の存在となりました。

現在では商業施設内のエレベーターやエスカレーターも同様に稼働状況が自動調整されていますし、施設の外では、赤外線センサー、車載カメラ、レーダーによって飛び出しや衝突予期に対して、ブレーキ制御を行う自動運転自動車が走っています。

M2Mはもはや我々の生活に溶け込んだ「誰も気が付かない裏側で起こっている高度な自動連携技術」といえるでしょう。

IoTとM2Mの違い

Image by macrovector on Freepik

M2Mは、「ネットワーク上に端末(モノ)を置くことで、高度なことを達成する」技術ですが、これはIoTと非常によく似ています。

IoT(モノのインターネット化)は、特に最近ニュースなどで見かける機会が増え、急速に認知されるようになりましたよね。

そのため「M2Mって、IoTとは何が違うのだろうか?」と疑問に思う人も多いことでしょう。

この2つはかつて1991年に提唱されたユビキタス・コンピューティング(将来、身の周りのあらゆる場所にコンピューターがあり、それらが連携することで、豊かな生活が実現できる)という仮説が、ようやく実現段階に入った象徴的な技術といえます。

IoTとM2Mは共に、今後のモノと人との関係を革新する重要な技術であり、いくつかの違いと多くの共通点を持ちます。

ここではIoTとM2Mの違いについて焦点を当て、簡単に紹介したいと思います。

IoTとは

IoT、つまりInternet of Things(モノのインターネット化)とは、周りにある様々なモノをインターネットに繋げることで、より高度な連携サービスや豊かなシステムを実現するための総合的な技術です。

ちなみに、ここでいう”モノ”は「ありとあらゆるモノ」を指します。

家電製品、家具、自動車、工場の機械、建造物など、あらゆるものに「インターネットという大きな集合知が接続されたらどうなるだろう」というのがIoTです。

室内にある家電や建物自体、工場機械やオフィス機器など、私達の周りには様々なモノが存在します。

ですが、それらは今までインターネットに接続されておらず、個別に完結していました。

それらのモノをインターネットに接続するとどうなるか。

例えば、身近なところでは、外出先から自宅のエアコンを操作して、帰るまでに部屋を適温にしておくことができます。

最近では、リビングに置いたスピーカーから日用品が買えることも、家電に付けられたカメラが高齢者や子供を見守ることも不思議ではなくなりました。

日常生活だけでなく産業分野でもIoTが大活躍しています。

例えば工場のエラー検知や生産状況は見える化され、会議室にいる従業員がリアルタイムに状況を確認できます。

例えば、これまでコンピューターが一切関わっていなかった「ただの事務机」の内部に電子部品を仕込み、ネットワークへ繋げたらどんな楽しいことができる?

その問いかけがIoTです。

IoTとM2Mの基本的な違い

現在のところ、M2MはIoTに含まれる(もしくはIoTを支える)技術の1つとして考えられています。

IoTは、社会に存在する様々なものがインターネットにつながることで、データのやりとりや遠隔操作が行えるようになり、より利用者へ高度なサービスを提供できる技術です。

M2Mは、人を介さずに機械同士が連携することで、単体では不可能なシステムの自動化を実現する技術です。

モノとモノが直接通信を行うことを主眼に入れるM2Mは、必ずしもインターネットを活用するわけではありません。

一方で、IoTは「インターネットを介してモノの機能を拡張させる」ことに主眼が置かれていますし、大抵はインターネットへの接続が前提です。

ですが、M2Mの多くは、より広義の「ネットワーク」によって連携しています。

※インターネットの他にも、有線や5G無線などが多く利用されています。

IoTを広範なデバイス間の通信連携を包括するための技術体系とするならば、その取り組みの中で装置の連携を担うのがM2M技術と言えるでしょう。

あえて大まかな違いを整理するならば、以下のような点が挙げられます。

| IoT | M2M | |

| 概要 | あらゆるモノをインターネットにつなげることで機能を拡張する | 機械を人を介さずに連携させ、様々な自動化や高度システムを実現する |

| 構成要素 |

の3要素 |

の2要素 |

| 連携概要 | センサーで取得したデータを、ゲートウェイを通してサーバーに伝え、蓄積されたデータを用いてモノが起こすべき「適切な動作」を判断する | センサーが捉えた情報をアクチュエーターに伝え、アクチュエーターが適切な動作を行う |

| つながる対象 | インターネットを介する、モノ(別の装置やサーバー、システム)、人、データ | 別の機械 |

| 繋がる方法 | インターネット | 有線や5Gなど

外部に漏れても良い場合はインターネットを利用することもある |

| 目的 | あらゆるモノからのデータ収集、共有、活用を通した課題解決や新たな価値の提供

近年では、集めたビッグデータを活用したAI活用も含む |

単一の機械ではできない複合的な機能の開発

個々の機械をシンプルにすることによる管理・運用コストの軽減 |

IoTとM2Mのビジネス面での違い

IoTは「既存の製品をより価値の高いものへランクアップさせる技術」として、M2Mは「個々の既存技術を繋げ合わせ高度なシステムを生み出す技術」として、様々なビジネスの自動化や効率化に用いられています。

そしてビジネスの現場では、IoTをM2M通信網で実現したり、M2MをIoTによって拡張したりと、多くの場合併用して利用します。

あえてビジネスでの違いを明確にするならば、IoTはビッグデータの蓄積と分析に主眼を置き、M2Mは機械同士の連携による自動化に主眼を置くことです。

IoTは様々な情報を収集し、収集した情報はクラウドに蓄積され、フィードバックが製品へ共有されます。

そして、蓄積されたビッグデータはIoT製品だけでなく様々な目的に利用できます。

製品の改善、市場分析や市場開拓、AIへの活用など、ビジネスでIoTを扱う場合、単なる機能の拡張だけでなくモノが生み出す価値を最大化し、次の開発戦略につなげることが可能です。

一方M2Mは、単一機能を持つ既存装置同士を繋げて大掛かりな自動制御機構を実現します。

あらゆるセンサーから届けられるデータを、機械の制御や動作へとダイレクトに繋げることで様々なシステムを自動化し、業務改善や人手不足解消、データの見える化を推進します。

とはいえ最初にも述べましたが、現在ではIoTへの取り組みの中にM2M技術が含まれているという立ち位置が一般的になりつつあります。

これは、ビジネスにおいては両者の概念がIoT/M2M技術とひとまとめで表記されることが多く、併用して運用されるからです。

ドイツ政府が発信したインダストリー4.0(第4次産業革命)やその日本版である「Connected Industries」といった言葉は聞いたことがあるでしょうか。

最近では、工場全体のプロセスをDXするスマートファクトリー構想なども有名になってきました。

これらの革新を実現するためには、産業に関わるあらゆる機器をM2Mでつなぎ、適宜IoTを活用してビッグデータの集積と活用を行うことが重要となります。

昨今のビジネス界隈で進められている「IoTとM2Mを統合・融合させる仕組み」に注目すると、ビジネスにおけるIoTとM2Mの違いはより境界線が曖昧になっていくことでしょう。

それぞれのビジネス上での違いを大まかに纏めてみます

| IoT | M2M | |

| 目的 | インターネットを介したビッグデータの収集と蓄積

そのデータから発展する市場開拓と価値創造 |

機器と機器を連携させることによって業務効率化やシステム自動化を実現し、生産性向上を実現する |

| 用途 | データの収集と分析活用に重点を置く

スマートホーム、スマートシティ、産業用センシングなど、産業へのデータ活用 |

主に産業分野での自動化や効率化に重点を置く

製造、産業、物流、エネルギー管理の自動化など、これまでの業務の自動効率化 |

| データ処理 | クラウドやエッジコンピューティングによって、大量のデータを活用する | デバイス間のリアルタイム通信やローカルなデータ処理を行う

外部へのデータ転送量は少ない |

| メリット | ビッグデータやAIを活用したより高度な検知や生産最適化

クラウド活用によって比較的低コストで導入できる |

ヒューマンエラーをなくし業務を効率化できる

工場内でネットワークを完結させられるため、情報管理がしやすい |

| デメリット | サイバー攻撃リスクや情報漏洩リスクなど、インターネットを介する上でのリスクが高くなる | 機器やシステムの独自性などによって、導入のハードルが高くなる |

M2M技術のビジネスへのメリット

では、実際に事業にM2M技術を導入することにどのようなメリットがあるのでしょうか。

M2Mがもたらす恩恵は、業種によって大きく変わります。

ですが、一般的には

- 自動化による業務効率化

- データを活用した分析

- セキュリティやインシデント対策

の3つに大別されます。

ここではM2M技術の導入によって企業が得られる大まかなメリットについて、簡単に解説します。

自動化による効率化

M2Mでは、主にセンサーや装置などの機器をお互いに連携させることにより、従来は人の手を介す必要があった生産や物流といった業務を自動化します。

機器間のやり取りが自動化されることで、手動でのヒューマンエラーがなくなり、データ収集や分析がノンストップで行われるようになります。

これにより業務が大幅に改善し、効率化や人手不足解消によってこれまでにかかっていた業務のムダを大きく削減できます。

また、自動化によって各プロセスで発生するあらゆる要素がデータ化されるため、そのデータをAIやビッグデータ分析に掛けることで、次の自動化システムを検討することも可能になります。

データの収集・分析による新たな価値の創出

M2Mデバイスによる自動化が行われることで、業務上で発生するあらゆるデータが自動的に集積されていきます。

これらをクラウドに蓄積し、分析することで、

- 顧客の行動や傾向の把握

- 自社の強みの発見

- 新たなビジネスチャンスや市場の開拓

といった効果が期待できます。

また、各プロセスのデータを分析することで「どこが生産のボトルネックなのか」といった問題点を可視化することができます。

そのため、製品のパフォーマンスを改善したり、市場のニーズに応じてサービスを調整したりすることも可能です。

セキュリティの強化

M2Mは工場内のクローズドなネットワークで完結させられるため、重要なデータを外に出さず、セキュリティを担保することが可能です。

※工場内とインターネットの境目に専用の端末を置くエッジ処理については、別の記事で紹介していますので参照してみてください

また、M2Mシステム自体も製造ラインのセキュリティ保証を強化するための重要なツールとして活用できます。

例えば、リモートモニタリングや自動アラートシステムの装置とM2Mをつなげることで、重大なインシデントやセキュリティ侵害を検知したときに、即座に(自動的に)緊急時制御へ移行することができます。

また、データの重要性に応じてデータの行き来の範囲を絞り込むことで、データの隠蔽レベルとシステムでの活用を両立させることも可能です。

中小企業におけるM2Mの事例

では実際現在の企業におけるM2Mにはどのような事例があるのでしょうか。

あらゆるモノ・ヒトをネットワークで連携させるユビキタス社会への進歩や、インダストリー4.0などの次世代生産革命に向けて、各社が独自に取り組んでいる中小企業のM2M事例について、いくつか紹介したいと思います。

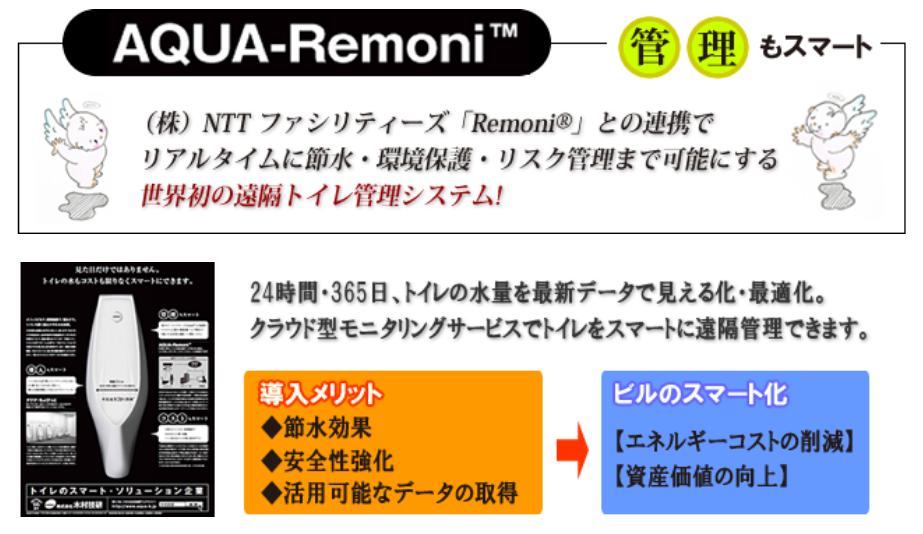

株式会社木村技研:商業ビルの節水遠隔監視システム「AQUA-Remoni®」

オフィスビルなどのトイレ自動洗浄機能に対する節水調節バブル「アクアエース」を提供している木村技研は、顧客の増加に伴い人力での検針に限界を感じていました。

また、郊外の大型施設からの需要が伸びたことにより、有線やインターネットを利用した統合管理も限界を迎えていました。

そこで、NTTファシリティーズのエネルギーモニタリングシステム「Remoni®」と組み合わせ、遠隔トイレ洗浄水量の遠隔監視システム「AQUA-Remoni®」を開発。

各トイレを3G網で繋ぐことで、統括した遠隔管理を低コストで実現しました。

このトイレ間の連携には、NTTコミュニケーションズのIoT/M2Mシステム「Arcstar Universal Oneモバイル」が利用されています。

レシップ株式会社:バスロケーションシステム

同じくNTTの3G回線網を使ったM2M回線導入事例として、バスロケーションシステムのM2M活用事例を紹介します。

レシップ株式会社は、停留所でバスを待つ乗客や自宅にいるバス利用者へバスの到着予測時刻を提供するバスロケーションシステムを運用しています。

バスに備えられたGPSセンサーからの情報をM2Mで統合し、管理することで、悪天候や道路の混雑によって遅れがでてしまうバスの運行状況を、リアルタイムに乗客やバス事業者へ伝えることができます。

精度とリアルタイム性の高いバスロケーションシステムが構築できたことで、今後はAFC(運賃収受システム)やPIS(乗客情報システム)との連携を始めとしたシステムの拡張も検討しています。

株式会社ルートレック・ネットワークス:AI潅水施肥システム「ZeRo.agri」

農業も、M2M技術を真っ先に取り入れた業界の1つです。

例えば、ルートレック・ネットワークスというM2M技術を核とするベンチャー企業の事例を紹介しましょう。

現在は、農業のDX化を促進する自動農業システム「ZeRo.agri」を提供しています。

ZeRo.agriでは、M2M技術によって栽培ハウスに備え付けられた各種センサーや天候情報から、自動で肥料を溶かし込んだ水(培養液)の量が測定され、土壌に埋設されたチューブを通して自動的に潅水施肥します。

従来の農業では、農家は常に時間に追われ続けていました。

常に人手不足が発生し、突発的な天候不順への対応や追肥作業の遅れで作物の生育に支障がでてしまうこともよくあります。

ですが、散布の自動化が達成されることで労力は劇的に改善され、各種センサーが集めた生育環境の数値化により、データに基づいた収穫計画が立てられるようになります。

ルートレック・ネットワークスは、「独自性が強くなりやすいM2Mシステムが普及するには、スモールスタートできる汎用的な仕組みが不可欠」と考え、低コストのクラウドM2Mプラットフォーム「Zero」を構築。

現在では、既存の半分のコストで導入できる、様々な農業に適したAI潅水施肥システムを提供しています。

M2M導入の注意点

企業が製造現場などにM2Mを導入する際には、いくつかの注意点があります。

闇雲に新技術に手を出しても、コストだけが嵩み、導入自体が失敗に終わることには注意が必要です。

この記事では、

- セキュリティ面

- コスト面

- M2M自体の安定性

の3点に分けて、M2M導入時の課題について紹介します。

セキュリティ対策

M2Mは外部ネットワークからの干渉は制限できるため、セキュリティを比較的担保しやすい技術です。

とはいえ、M2Mは個々の装置がネットワーク上でつながるため、一つの装置がサイバー攻撃やシステムトラブルによってダウンするとシステム全体が危機にさらされます。

また、M2Mの終端機器はIoTや人間が使うPCに繋がっている場合も多く、そこから芋づる式に情報漏洩やシステムダウンが起こるリスクも存在します。

そのため、事前にM2Mに対し物理的に情報漏洩しない構成や、システムダウンに対する冗長性をもたせた設計を検討する必要があります。

つまりセキュリティを担保するには、自社の業務を把握している事務員と、相応の専門知識や構築技術を持つエンジニアが協力して構築しなければなりません。

また最近では世界的に、導入ハードルを下げセキュリティの基準を明確にするために、ガイドラインや国際標準規格への対応が進んできています。

リスクアセスメントなどの対策を検討する際は、標準規格の動向にも注目が必要です。

コスト

M2Mは業種や業界によって大きく要件が異なり、導入コストや費用対効果が大きく変動します。

当然独自システムや独特の生産ラインを扱っているような会社では、その業務内容に応じた独自M2Mシステムを一から構築を行う必要があります。

とくに中小企業では資金や予算の制約があり、この導入コストがハードルとなることがよくあります。

また、セキュリティ対策でも述べましたが、自社の業務を自動化する際の業務洗い出しや、エンジニアとの協力体制など、人的コストやコミュニケーションコストも必要になります。

そもそもM2Mと一口に言っても、単に機器を購入するだけで済む場合もあれば、大規模なDXが必要となる場合もあります。

いきなり大規模なM2M導入が難しいならば、まずは小規模な範囲から徐々に拡大していくのもよいでしょう。

その際には、

- 目的と計画の明確化

- M2Mを導入する前に、自動化したい業務内容を見直し、目的を明確化する

- 予算や期間、適用する範囲のインフラやリソースの確認など、自社の現状を把握し直す

- 技術の選定、またはパートナー企業の選定

- 様々な種類があるM2M技術やプロトコルに対して、自社のニーズに沿った技術を選ぶ

- または、その事業に見識が深いIT企業を選び、支援してもらう

- 短期間でIoT/M2M環境を導入できるパッケージサービスを提供している企業もあります。

の2つを行い、自社はどの程度のM2M規模を求めていて、それにはどのような予算が必要かを洗い出すべきでしょう。

そして導入後は

- 定期的な目標達成評価

- 導入前にKPIなどの明確な指標を設定しておき、今回の導入においてどれだけの効果が得られたのかを確認する

- M2Mシステムの拡大や転用の検討

- 効果があるならば、さらなる予算を確保し範囲を拡大する

- 効果がないならば、M2Mの要件や構成を検討し直す

- 場合によってはプロジェクトからの撤退や方針転換も検討することになります。

といったPMCAサイクルを回すべきです。

技術の信頼性や安定性

IoT/M2Mは、まだ成熟しきっていない分野です。

ガイドラインや国際標準規格も定まっていませんし、本質的なセキュリティ対策もまとまっていません。

多くの場合、業界に詳しいIT開発会社と二人三脚で独自システムを築き上げることが多いです。

そのため、導入したM2Mシステムが自社に合っていない場合が不安定であったり、信頼性に欠ける可能性が出てきます。

また機械と機械が結びついて自動で動き続け酷使されるため、つなげる装置の信頼性や耐久性も非常に重要になります。

M2Mを導入する場合は、品質の確保は絶対条件です。

信頼性の高いパートナー企業を招き、ハードウェアやソフトウェアを自社の事情に合わせて選び、品質を確保しましょう。

また、導入後も定期的なシステムの監視やメンテナンスを行い、安定性を維持する必要があります。

まとめ:M2M技術の未来と新たなビジネスチャンス

マシンとマシンを繋ぐM2M技術は現在急速に進化し、ビジネスにおけるシステムの自動化にはさらなる革新が期待されます。

新たなプロトコルやセンサー技術の登場により、これからもM2Mの注目度はますます高まるでしょう。

自社ビジネスを次世代のDXへと成長させるためにも、M2M技術の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

とはいえM2Mは専門的な知識と、より深い業務整理ノウハウが必要になります。そのため、自身の事業に合わせた構築には大きな手間がかかります。

株式会社Jiteraでは、国内実績豊富なエンジニアが企業様のお悩みを併走支援でお手伝いしています。M2Mにご興味をお持ちの企業様はぜひ一度Jiteraへご相談ください。