インフラを構築する流れを知るということは、インフラエンジニアに限らずプロジェクトリーダーや管理職の方も知っておく必要があります。

しかし、インフラ構築を知る機会があまりなく、構築作業では一体何を行なっているのかわからないがとりあえず構築プロジェクトに丸投げしてしまっている方も大勢いらっしゃいます。

しかし、予算や期間を決定する上でインフラ構築の基礎知識があるのとないのとでは、プロジェクトの進捗が大きく変わってきます。

そこで今回は、インフラエンジニアを目指す方はもちろんのこと、実際にインフラ構築を行わないが関わることにある方にも参考になるよう、インフラ構築の基礎をご紹介してきます。

ITインフラとは

インフラという言葉を聞くと、電気を使用するための電線や水が出るように水道管を引くことを思い浮かべるかもしれません。

ITインフラもこれらと同様にネットワークやサーバの構築を行い、インターネットを使用可能にしてITに関わる日々の業務に必要な基盤のことをITインフラと呼んでいます。

家庭でインターネットを利用する場合、ルータやWi-Fiにパソコンを接続するだけで利用可能ですが、プロジェクトを立ち上げる場合はそうはいきません。

まず、インターネットを利用するためのネットワーク回線をオフィスに引き、引き込んだ回線に接続するための配線を設置しなくてはいけません。

さらにはプロジェクトによって必要となるサーバを構築したり、セキュリティを確保するために各種機器を設置しなければなりません。

また、サーバルームなどにインフラ関係の機器を設置した後、LANケーブルを伸ばして座席に引き込んだり、無線APで無線LANを飛ぶように環境を整える作業があります。

普段何気なくオフィスでパソコンを開けばすぐに仕事ができる環境にあるのが普通かもしれませんが、これらの設備があってこそ実現できる状態なのです。

そしてITインフラは、セキュリティの脅威から守り、トラブルが起こらないよう運用保守を行わなければならないのも忘れてはいけないのです。

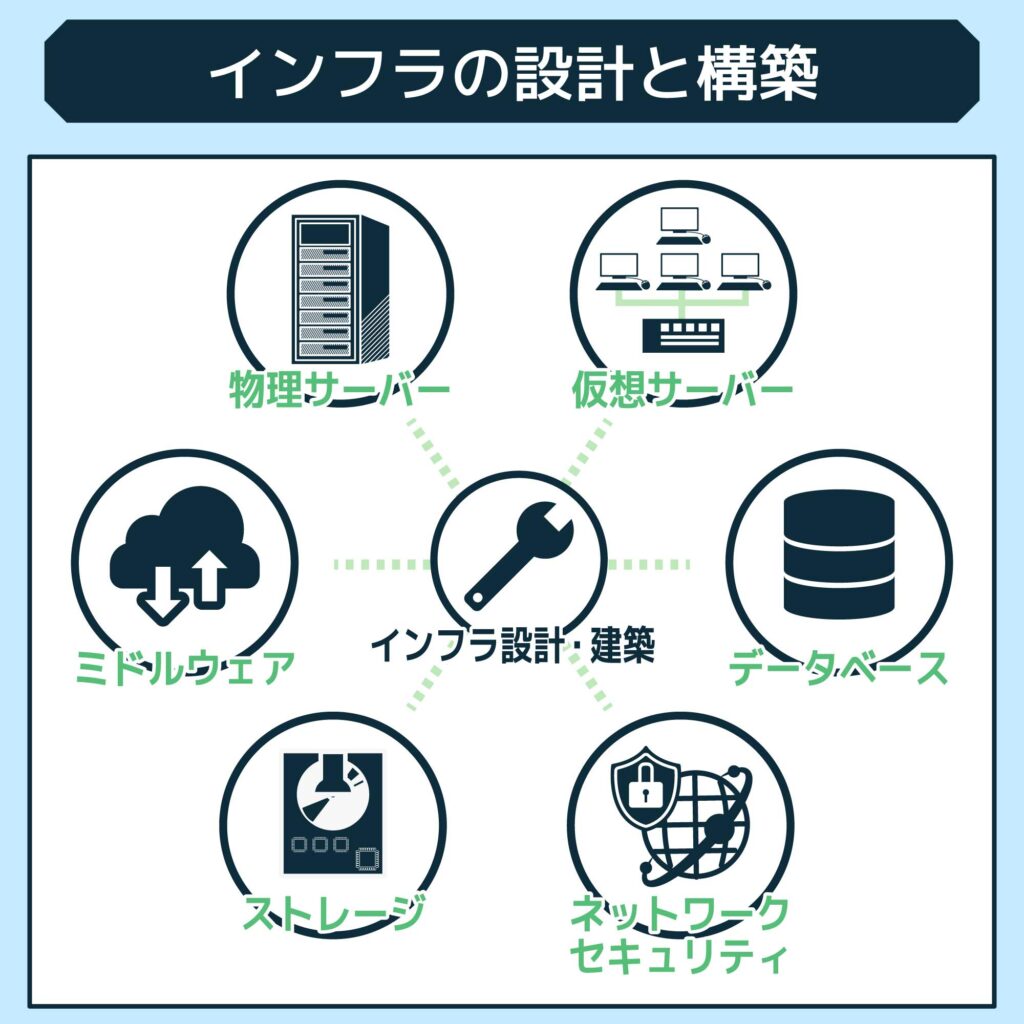

インフラの設計と構築

インフラを作り上げる際の流れとして、設計と構築が必要になります。

設計はどのような経路で機器を接続していくかというネットワーク構成図や各機器のどこにどの配線が接続されているか一目でわかるポート構成図、どの配線がどの座席に配置されているかわかるようにオフィス配線図などを作成します。

これらの設計を詳細に記載し、リアルタイムで更新していくことが、のちの運用・保守を行う際の重要な柱となっていきます。

インフラ設計のプロセス

インフラ設計を行う際も、基本的にIT関連の受注と流れは同じです。

まずは要件定義を行い、無線をメインにしたいのか、どのようなサーバが必要なのかという要望を全て洗い出します。

要件定義で集まったことを実現させるために実際に設計を行なっていくのですが、ここで問題となるのは費用面と運用・保守、セキュリティが確保されているかという点です。

オフィスで使用するインフラ機器は非常に高額であり、さらに品薄であることもあるため必要以上のスペックではないか、納期は間に合うのか、スペック不足により遅延は発生しないかなどを確認しなければなりません。

また、どうしたら運用・保守を容易に行えるのかを念頭に置きながら構築を行います。

そして最も重要なのはセキュリティが確保されているかという点とトラブルが起こった際に即座に対応できるようにしておく点です。

ファイアウォールを適切な場所に設置しなければなりませんし、トラブル対策のために予備機をスタンバイさせておく冗長構成をどの機器で行うかは重要です。

サーバ構築の具体的な手順

サーバを構築する際にも最初に要件定義を行い、メールサーバやDNSサーバなど、どのようなサーバが必要なのかを確認します。

また、サーバについてもオンプレミス環境で構築していくのかクラウドで構築していくのか、オンプレミスにする場合も仮想サーバを利用するのかを確認します。

次にどのOSを使用するかも決定します。

Linuxサーバが主流ではありますが、技術者を確保できない場合はWindowsサーバを導入しているところも少なくありません。

また、各サーバの容量を決定していきます。

クラウドであれば容易に容量を増やすスケールアップやサーバを増やすスケールアウトを行うことができ、AWSであればそれを自動で行うことも可能です。

仮想サーバも容量に空きがあれば手動で振り分けることもできますが、実機のサーバでは拡張作業も必要になります。

そのため、あらかじめどれくらいのリソースがあれば正常にサーバが稼働し、業務に支障がないのかを計算しておくことも重要になります。

クラウドインフラの構築

現在主流となりつつある、AWSやAzureなどのクラウドインフラについてご紹介していきます。

インターネット上に仮想的に構築を行うクラウドシステムの技術はご存知かと思いますが、インフラ構築もクラウド上で行えるようにしたのがこれらのサービスです。

そのため、サーバルームにサーバやネットワーク機器がないにも関わらず、インターネット上にサーバやネットワークを構築できるという優れた機能です。

クラウドインフラのメリット

クラウドインフラのメリットは、なんと言っても即座に構築が行える点です。

機器を揃えて回線を接続してやっとサーバの構築に取り掛かるという時間が不要で、すぐにサーバを作ることができます。

また、機器には耐用年数があり、基本的にはシステムが故障により停止しないように入れ替える保守作業がオンプレミスにはありますが、クラウドインフラにはありません。

さらにはボタン一つでサーバのスペックを変えることができるので、手間が圧倒的にかからないのです。また、災害などの対策にもクラウドのメリットの一つと言えます。

世界中に実機が設置されているので、実際に稼働しているシステムは日本に実機のあるクラウドを使用し、バックアップとしてアメリカに実機のあるクラウドを利用しておけば災害が起こった際にも問題なく機能します。

費用についても毎月費用がかかることがデメリットと考える方もいらっしゃいますが、高額なインフラ機器の購入を考えるとそこまで変わらないケースや、設定によってはクラウドのほうが安くなるといったケースもあります。

AWSを用いたインフラ設計

現在最も勢いのあるクラウドインフラはAWSでしょう。

Amazonが展開するAWSですが、ほんの数クリックでサーバが構築できてしまうという利便性に優れています。

AWSは日々進化しており、使いやすい機能が次々にリリースされているので学習さえしていれば今までの苦労がなんだったのかと思えるくらい簡単に構築することが可能です。

インフラエンジニアが最もAWSで感動したことは、サーバの負荷が上がった際には設定によって自動でリソースを増やしてくれるという点です。

今まではサーバ負荷と睨めっこをしつつ、アラートメールが流れると慌ただしくスケールアップをしていたと思いますが、AWSではその手間がなくなるのです。

技術者探しについても、AWS認定試験が分野ごとに数多く用意されており、学習環境も整っているため資格を取得したエンジニアが他に比べて多いという特徴もあります。

インフラエンジニア自体が現在希少ではありますが、他のクラウドインフラの有識者を探すよりもは簡単だと言えます。

インフラエンジニアの役割とキャリア

エンジニアと聞くと世間ではソースコードを打ち込んでいる姿のイメージが強いかもしれませんが、インフラエンジニアは基本的に設定の見直しやネットワーク構築、場合によってはLinuxサーバのコマンドを打ち込んでいます。

そんなインフラエンジニアの役割と、どのようにキャリアを積み上げていくのかをご紹介していきます。

インフラエンジニアを目指す方は参考にしてください。

インフラエンジニアの基本的な役割

インフラエンジニアは基本的に2つの役割に分けることができます。

1つ目はインフラを構築するという仕事です。

自社のインフラであればなかなか構築することはありませんが、世間ではインフラを構築する案件が数多くあります。

新たなオフィスの開設や、元々オンプレミス環境だったインフラをクラウドに移行する作業です。

そのため、インフラ構築を受注している会社を見ると様々なプロジェクトが並行して行われており、エンジニアは複数のプロジェクトにまたがって仕事をおこなっているケースもあります。

そして2つ目はインフラの運用・保守です。

インフラを構築した後にも仕事はたくさんあります。

サーバやネットワークに障害が起きていないか監視し、障害が起これば復旧して次に備えて対策を行います。

また、OSや各種ソフトウェアの脆弱性管理、アップデートも行わなければなりません。

さらに、各種機器のアカウント管理やログの調査など、運用・保守に関しても多くの仕事があります。

この作業を行うことにより、当たり前に開発環境を使用することができるのです。

運用から構築へのキャリアパス

インフラエンジニアのキャリアは、いきなり構築を担当することはほとんどありません。

全く知識のない人に対して、「ではインフラを構築してください」と言っても何から行えば良いかわかりません。

そのため、まずは運用を担当し知識と技術を学んでいきます。

その中で、ネットワーク構成に必要なものやサーバのリソースなどがどう割り当てて構成されているかを理解していきます。

また、運用を行なっているとネットワーク構成図や詳細設計書など、何が必要なのかがわかってきますので自分が構築を行う際に作るべきものも見えてくるのです。

職人の修行のように運用を何年やれば構築作業が行えるなどといった基準はありませんが、現在インフラエンジニア不足なので早く構築に踏み出せるケースも多くあります。

派遣社員などの場合は、構築が行えるとなると案件も多くなり単価も上がるので、まずは派遣社員からインフラエンジニアを目指している方であれば構築ができるように日々の運用業務に力を入れていくと良いでしょう。

インフラエンジニアとアプリエンジニアの違い

インフラエンジニアとアプリエンジニアは、基本的に何もかもが異なります。

作るものはもちろんですが、作業に使用するツールや必要な知識など、全く別のものと考えて良いでしょう。

また、インフラエンジニアに必要な作業は、配線作業や機器の設置などパソコンを操作する仕事以外も行うこともあります。

実際にオフィスなどを見てみると、インフラエンジニアはアプリの知識が、アプリエンジニアはインフラの知識が全くない状態で活躍しているエンジニアもいらっしゃいます。

もちろんITパスポートや基本情報処理試験を取得された方はどちらの知識もある程度持っていますが、現状ではこの状態でも運営ができています。

ただし、役職が上がるとどちらか一方の知識しかないと打ち合わせなどで苦しい場面もありますので、どこかのタイミングで学習する必要はあります。

インフラエンジニアはアプリエンジニアほど取り扱う技術の変化がなく、それでいて慢性的な人員不足なので、一つの知識を深めたい方にとっては非常にお勧めできる職業だと思います。

【初心者向け】インフラ構築の勉強方法とおすすめの本

インフラエンジニアを目指す際に、何を学習していけば良いのかをご紹介していきます。

IT業界では経験者採用が基本です。

もし未経験でも受け入れている会社があったとしても、それはある程度の知識がある前提で採用が行われます。

そのため、もしインフラエンジニアを目指すのであればまずはインフラに対する知識を身につけなければなりません。

学習にあたっては、まずは基礎となる知識を身につけることと、各種資格試験にチャレンジしてみる方法があります。

時間があるのであれば資格をベースとして、ITパスポート、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験とステップアップしていく方法もありますが、インフラ以外の知識が必要になるのと試験勉強だけではなかなか全体像が掴めません。

そのため、ネットワークやサーバの基本的な知識を身につけ、AWSやAzure、ネットワーク機器会社のCiscoがCCNAのような各種ベンダが行なっている実務的な資格試験にチャレンジしていく方法もあります。

『インフラエンジニアの教科書』

「インフラエンジニアは気になるけど、自分にできるだろうか」と悩んでいる方は一度読んでみてほしい書籍です。

これは技術的な内容というよりはITインフラというものに興味があるが、具体的にはどんなことをしているのかをまず知るための内容が記載されています。

また、会社で突然インフラ担当になった際に、まず最初に読んでほしい書籍とも言えます。

この書籍を読むことによって、インフラエンジニアは一体何をしているのかという全体像が見えてきます。

今は具体的に何を学べば良いのかが見えない状態の人でも、この書籍を読み終えた後には自分が学ぶべき事項が見えてくるはずです。

各種インフラの知識を深めていくにあたって、まさにその入り口となってくれるはずです。

ここで基本的な用語を学習していけば、専門的な知識を身につける際の道標となってくれること間違いなしです。

『サーバ/インフラエンジニアの基本がこれ1冊でしっかり身につく本』

インフラエンジニアの基礎的な知識を身につけたい方は、一度読んでみてほしい書籍です。

業務中に「今回のサーバは仮想で構成するので」と言われた時に、サーバの仮想技術というものが理解できてなければ業務についていくことができません。

そのため、インフラ関連の会議に出て一体何を行うのかということを理解できるようになるためにはこの書籍の内容を覚える必要があります。

この書籍を読んだ後に実際に実務を行うとなると難しいですが、実務を教わるというレベルにまでは上がれます。

実際に今実務で技術を身につけている方には物足りない内容となるかもしれませんが、それ以前の知識が足りない場合はこちらで目的の力を身につけることができます。

先輩に技術を教えてもらう際にも、その技術のバックグラウンドはなかなか教わることができないので、ゼロからスタートする方にとっては良書となること間違いなしです。

『絵で見てわかるITインフラの仕組み』

ある程度基本知識が身に付いている方であれば、こちらの書籍で基本的な知識を確固たるものにしていくのが良いでしょう。

今まで分かりにくかった内容も、イラストが多いためイメージがつきやすいことが特徴です。

ただし、他の入門書よりも知識が深い部分がいくつかあるため、全くの初心者が読破するのは苦労する場面もあるかもしれません。

「インフラの知識はなんとなくあるけど、さらに知識を深めたい」という、これから中級に足を踏み入れようとしている方にとってはベストマッチでしょう。

この書籍に出てくることがある程度理解できるようになれば、専門分野について理解が少しあると言えるレベルにまでは来ております。

言い方を変えれば、この書籍の内容が理解できるようになればたまに出てくる深い知識以外であれば現場でも会話を理解できるようになります。

これから就職を目指すのではなく、すでにインフラエンジニアとして働いているものの、周りが何を言っているのかわからない方にとっては救いの一冊となるはずです。

『ゼロからはじめるLinuxサーバー構築・運用ガイド 動かしながら学ぶWebサーバーの作り方』

会社によってはWindowsサーバを導入しているケースもありますが、基本的には動作の軽いLinuxをOSとして採用しているケースが多いです。

WindowsサーバとLinuxサーバを比較すると、決定的な違いはマウスを使用してGUIを操作するWindowsに対して、コマンドという文字を入力して指令を出して操作するLinuxという点です。

Windowsにもコマンドを入力して操作することもありますが、Linuxは文字しか出てこないことが普通です。

そのため、インフラエンジニアと言えばコマンド操作ができる前提の会社も多いため、ある程度身につけておきたい技術です。

しかし、手を動かさなければコマンド入力はなかなか覚えられません。そこで役に立つのがこの書籍です。

実際にコマンドを操作しながら学習を進めることができるので、Linuxのコマンド入力の基礎を身につけることができます。

技術者も少ないため、基本操作を行えることができれば重宝する企業も少なくありません。

『クラウド時代のネットワークエンジニア入門』

従来はオンプレミス環境が当たり前でしたが、現在はクラウドも理解していなければインフラエンジニアとして活躍することは難しいです。

しかし、通常であればスマートフォンの保存先にクラウドという文字が出てくる程度で、クラウドが何かまでを理解している方は少ないです。

そこで、クラウドとは一体何かを学ぶための入門書としてこちらの書籍をおすすめしたいです。

現在のプロジェクトではクラウドを一切使用していないという方に関しても、いつクラウドへ移行するかはわからないので是非とも入門レベルの知識は身につけておきたいところです。

クラウドの深い部分となると本書で学ぶことは難しいですが、どんな仕組みなのかを全体的に学ぶのであれば十分な書籍と言えます。

今までネットワークエンジニアとして専門的な知識を身につけた方には少し物足りないかもしれませんが、クラウド入門としては一読しておきたい書籍です。

『AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト』

AWS資格はいくつかレベルや分野によって分かれておりますが、ソリューションアーキテクトという資格は基本的にインフラ構築についての資格です。

その中でもアソシエとは中級と呼べるレベルであり、実際に技術があるかどうかは置いておいたとしても、構築に関してはある程度できることが認定される試験です。

受験者が非常に多い試験であり、ある程度インフラの知識がある方であれば、AWS入門として受験される方も多い資格です。

学習を進めるにあたって全くインフラの知識がない状態で進めると苦労しますが、ある程度の構成が理解できる方であればスムーズに知識を身につけられるレベルです。

実際にAWSにサーバやネットワークを構築し、手を動かしながらこの資格を学習していく方法もあります。

ただし注意が必要なのは、有効期限は2年間であることです。

ベンダ資格は資格に有効期限を設けているケースがあり、その資格を更新したい場合は同じ試験を再度受けるか、それより上位試験をクリアしなければなりません。

AWSは特に新しい技術が導入されることが多いので、学び続けなければいけないということですね。

オンラインでも学べるインフラ構築

書籍で学習するのが苦手な方におすすめなのは、オンラインでインフラを学ぶ方法です。

少し前であれば講座を受講する場合、どこかへ出向かなければなりませんでしたが、今はオンラインで受講することが可能です。

リアルタイムで講座が進むものもありますが、録画している講座で学んでいくスタイルもあります。

録画に関しては理解しにくい場合は戻ったり、詳しく図を見たい時には一時停止することもでき、さらにいつでもどこでも受講可能であることは嬉しい限りです。

また、時間があまりない場合は2倍速で受講することも可能なので、以前の学びと比較しても格段に学びやすくなっています。

YouTubeなどの動画配信サイトでも動画を見つけることはできますが、網羅性に欠けるケースが多いこともあるため、有料にはなってしまいますが信頼できるサイトの講座を受講することをお勧めします。

3 Minutes Networking

博士と助手の30分間ネットワーキングという会話形式で行われる文書形式のWebページです。

このサイトの評判は非常に良く、割と古くから提供されているのですが現役エンジニアの中でも「このページで基礎を学んだ」という方も多くいらっしゃいます。

さらにWebを飛び出し、日経NetWorkのネットワークスペシャリスト育成講座「インター博士とネット君のすっきりわかる!ネットワーク技術解説」という連載もしているほどです。

会話形式で解説が進んでいくため読みやすく、このページにお世話になった方がいるのも納得できる内容となっています。

書籍からの学習に疲れてきた方は一度見てみると気分が変わり理解がより一層進むかもしれません。

エンジニアの入り口

仕事中に調べたいことがあるとブログ記事から学んできた方にとってはこちらのページがお勧めです。

インフラに関わらずIT全般の知識を網羅しているページのため、困ったときに調べるページとしておいても良いでしょう。

専門用語についても詳しく解説してくれており、文章の分量もそこまで長くはないので通勤中の電車の中で読むにも適していると言えます。

先ほどご紹介した通り、業務内で調べたいことがあれば利用できますし、インフラの学習をまだ本格的に進めてはいないがとりあえず始めてみたいという方は一度ページをご覧になってみても良いかと思います。

ネットワークエンジニアとして

こちらはページを開くと古くから使われているフォントで構成されており、一見読むのを躊躇う方もいらっしゃるかもしれません。

しかしこのページは、古くから開設されておりもはや辞書のような情報量となっています。

基礎的な内容はもちろんのこと、専門的なことまで細かいことが掲載されているのでレベルを問わずに学習に利用できるページです。

このページを1から学んでいくのは途方もない時間がかかりますが、もし学習している中で少し曖昧な知識があればこちらのページを参考にしてみても良いかもしれません。

古くからある分、このサイトの存在を知っているだけで上級者と話が合うこともあるかもしれませんね。

Schoo

本格的にインフラの講座を受講したいのであれば、Schooを利用するのも一つの方法です。

オンライン研修の講座を数多く持つSchooですが、その中に「インフラ・ネットワークエンジニア研修」があります。

パッケージとしては様々分かれており、新人教育からスキルアップ教育まで幅広く講座を展開しているので、ニーズに合わせた講座を受講することが可能です。

AWSはもちろんのこと、DXスキルなどのニーズにも準備がありますので、専門的な知識の中でもどのスキルを身につけたいのかによって選択肢があることも嬉しい点です。

動画と実際に手を動かしながら進めることができるドットインストールは、数々のエンジニアが一度は通過しているサイトでもあります。

無料会員とプレミアム会員に分かれていますが、無料会員で基礎を身に付けるという方法もあります。

プレミアム会員で受講できる内容もかなりハイレベルなものがたくさんありますので、受講しごたえがあると言えます。

ドットインストールもインフラだけではなく様々な分野の講座が準備されているので、インフラに関係のない人であってもIT関連の人間であれば話が通じることもよくあります。

まずは無料会員になってどんなものか覗いてみるのも良いかもしれませんね。

Qiita

わからないことを調べている際に、専門的なことであればあるほどこのサイトに行き着いた方も多いのではないでしょうか。

読み方はキータといい、エンジニアが集まり投稿しているページになります。

メモ程度に記録を残すだけのページもあるため、分かりにくく感じることもありますが現場で使われている技術について詳細を知ることもできるため、場合によっては救いのサイトとなることも多いです。

自分が得た知識を深めたい際に、このページで検索をかけてどんな投稿がされているのか、どんな悩みがあったのかを見てみるのも良いでしょう。

インフラ構築の未来とトレンド

エンジニアを目指すにあたって、最も人気があるのは残念なことにソフトエンジニアです。

そのことが原因でインフラエンジニアの人口は少ないままではありますが、逆に需要は日々増加していることも事実です。

インフラ環境が増えれば増えるほど運用・保守業務は増加します。

さらに現在はAWSなどのクラウド環境ができたことによって、移行作業や新規構築などの案件がたくさん増えているのです。

そのため、人員はいつまで経っても足りないのがインフラエンジニアの現状です。

この状態がいつまで続くのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、現在クラウドにインフラが移行していることでさらなる需要拡大が予想されます。

今までは場所を確保しなければインフラの拡大は不可能でした。しかし、現在は無限に増やすことが可能になったのです。

そのため、システムが大きくなっていくことは容易に想像ができます。

もしインフラに少しでも興味があるのであれば、ここからさらに知識を深めてインフラで活躍していくという選択は成功の鍵になるかもしれません。

まとめ:開発においてインフラ構築は最重要内容

開発業務を行うにあたっても、インフラがなければ何もできません。

インフラという環境があってはじめて開発業務が可能になるのです。

そのため、会社全体、さらには社会全体を見た時に、インフラ構築は社会の基盤を支える重要な役割を担っていると言えます。

サーバやネットワークなど全くわからなかったという方に関しても、インフラを学ぶことによって日々の業務で使用されている機器がどのような働きをしているのかが理解できるとともに、軽度な障害であれば解決できることもあります。

情報技術者試験を見ても、開発に関わる内容よりもインフラに関わる内容が多い点に関しても、それほどインフラは重要であることがわかると思います。

インフラはシステムの基盤となりますので、その基盤を整えることは重要です。

もしインフラエンジニア不足により、十分なインフラを構築できない場合は、Jiteraへ相談してみてください。

経験豊富なスタッフが、きっと助けになるはずです。