サーバー仮想化をご存じですか。この技術を活用して稼働している物理サーバーの集約や再構築を行うと、サーバー運用が効率化されコスト抑制が期待できます。

ですが、良いことばかりのように感じるサーバー仮想化であっても、よく調べてみるとメリット・デメリットが存在しており、自社の環境と本当にマッチするのか悩み導入を躊躇しているのではないでしょうか。

この記事では、サーバー仮想化の導入方法やメリット・デメリットを比較し、種類や使用する仮想化ソフトウェアについてわかりやすく解説しています。

サーバー仮想化に関する知識を得て、既存の物理サーバーから移行すべきかどうか判断材料の一助となれば幸いです。

とある企業のシステム管理者として10年以上勤めています。 自身の経験や知識を活かし、誰にでも分かりやすい記事をお届けしたいです。

サーバー仮想化とは?

引用元:Freepik

昨今のクラウドサービス普及により、再注目されているサーバー仮想化。ここではサーバー仮想化とは何か?について解説します。

サーバー仮想化とは、その名の通り「サーバー」を「仮想化」する技術です。

ここでのサーバーとは、コンピューター室などで物理的に設置されている「物理サーバー」を表します。PCを更に大きくしたマシンだと言えば、イメージしやすいのではないでしょうか。

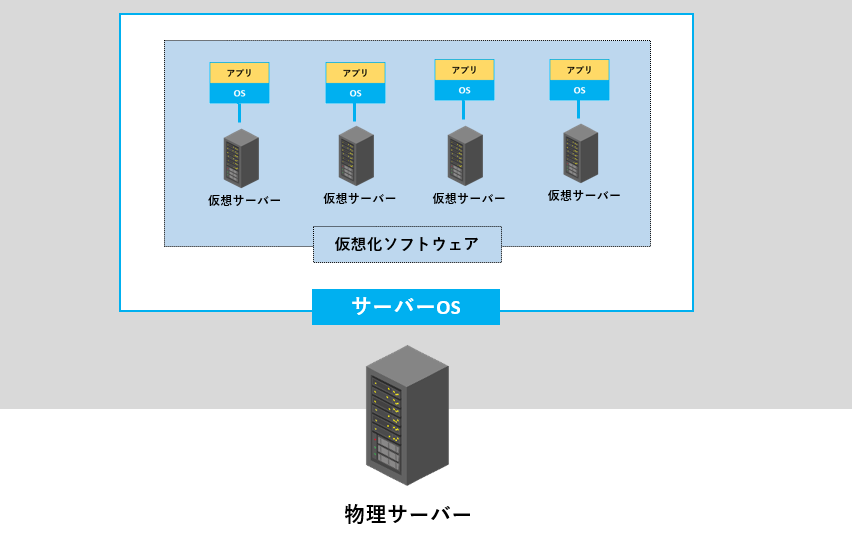

この実在する物理サーバーを、仮想化ソフトウェアを使って「仮想的なサーバー」へ構築・変換する仕組みをサーバー仮想化と呼びます。

ここからは、更に詳しくサーバー仮想化の仕組み、物理サーバーと仮想サーバーの違いについて解説していきます。

仮想化されたサーバー「サーバー仮想化」の仕組み

従来の環境だと、1台の物理サーバーに対してOSやアプリケーションが導入され、それぞれ独立して運用されていました。

対してサーバー仮想化は、1台の物理サーバーに「仮想化ソフトウェア」を導入し、そのソフトウェアの上で複数台の仮想サーバーを稼働させるものです。

この仮想化ソフトウェア上で動く仮想サーバーにもOSやアプリケーションが含まれているため、利用する(ユーザー)側から見れば、通常の物理サーバーと同じ感覚で使えます。

サーバー仮想化を実現する仮想化ソフトウェアは、様々な企業によって開発・提供されており、それぞれ得意な点や用途が異なっているのが特徴です。

物理サーバーと仮想サーバー(サーバー仮想化)の違い

物理サーバーは、その名の通り物理的に存在する1つのサーバーです。マザーボードやCPUなどの機械部品で構成されており、電源を供給することで稼働します。

通常、物理サーバーにはWindowsServerやLinuxなどのサーバーOSを導入し、必要なアプリケーションをインストールして運用されるのが一般的です。

1台の物理サーバーにはハードディスクやメモリといった「リソース」が搭載されていますが、ハードウェア開発が進歩し、これらリソースの高性能化・大容量化が可能となった一方、そのリソースを余すことなく効率的に使えているとは言えない状況でした。

そこで、複数のハードウェアを統合や分割する技術(=仮想化)をサーバーに応用し、1台の物理サーバー上で仮想化したサーバーを複数台動かして、リソースを有効活用しています。

このようにサーバー仮想化とは、1台の物理サーバーで複数台のサーバーを動かしているように見せる技術です。

サーバー仮想化の3つの方式(仮想化層)

引用元:Freepik

サーバー仮想化を行うと、仮想化ソフトウェアを導入したハードウェア上に「仮想化層」と呼ばれる階層構造が構築されます。

この仮想化層には3種類の方式があり、選んだ方式によって、稼働させる仮想サーバーの運用が異なる点に注意が必要です。

- 物理パーティショニング方式

- ホスト(仮想OS)方式

- ハイパーバイザー方式

ここでは、サーバー仮想化で用いられる3つの方式について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

物理サーバ上に区画(パーティション)を設ける「物理パーティショニング方式」

物理パーティショニング方式は、1台の物理サーバー上に搭載しているリソース(ハードディスク容量やメモリ)を物理的に区切る方式です。この物理的に区切ったエリアは「区画(パーティション)」と呼ばれ、パーティションごとにそれぞれ独立した仮想サーバーを運用します。

物理パーティショニング方式のメリットとしては、1つのパーティション上で動く仮想サーバーでトラブルが起きても、他パーティション上にある仮想サーバーへの影響が少ない点です。

ただし、一度設定したパーティションは後から変更しにくいので、この点はデメリットといえます。この方式を採用する場合は、サーバー設計を入念に行っておきましょう。

仮想化ソフトウェアを設ける「ホスト(仮想OS)方式」

物理サーバーに仮想化ソフトウェアを導入し、そのソフトウェア上で複数台の仮想サーバーを稼働させる方式がホスト(仮想OS)方式です。

仮想サーバー用に新たな物理サーバーを準備する必要がなく、既存サーバーに仮想化ソフトウェアを導入するだけで構築できます。仮想化ソフトウェアも扱いやすいものが多く、構築のしやすさがメリットの方式です。

一方、既存の物理サーバーに仮想化ソフトウェアを導入し、さらにその上で仮想サーバーを稼働させるため、リソースを大量に消費してしまう点がデメリットです。そのため、本番環境として使うよりも、テスト環境を構築する用途としてよく使われる方式ともいえます。

物理サーバのハードウェア上に「ハイパーバイザー」を設置する「ハイパーバイザー方式」

ホスト(仮想OS)方式に似たものとして、ハイパーバイザー方式があります。この方式は、物理サーバーに「ハイパーバイザー」と呼ばれる『仮想化専用のOS』を導入し、その上で仮想サーバーを稼働ささせる方式です。

この方式のメリットは、ハイパーバイザーが仮想化周りの処理能力や仕組みに特化している点だといえます。ホスト(仮想OS)方式と比べて効率よくリソース管理を行うので、管理が必要なサーバー台数を削減することが可能です。

ただし、ハイパーバイザー方式は、構築の際に専門知識や高度な技術力が必要となります。

適切に環境を構築できていないと仮想サーバーの処理能力が不足し、結果的に満足のいく運用ができない可能性があるので注意しましょう。

サーバー仮想化のメリット・デメリットは?

引用元:Freepik

物理サーバーには多くのリソースが搭載されています。

中でもハードディスク・メモリ・CPUは使用できる量が限られており、増設するには多大なコストが必要になるので、際限なく増やすことはできません。

その限られたリソースを効率よく使えるのがサーバー仮想化であり、この点はサーバー仮想化のメリットとしても有名です。

また、その点以外にも運用してみて初めて分かるメリットも多く存在しますので、ここではサーバー仮想化のメリット・デメリットについて解説します。

サーバー仮想化のメリット

サーバー仮想化を導入するのは、リソースの有効活用やコストカットを目的としている方も多いのではないでしょうか。複数台で稼働している物理サーバーを集約すれば、日々の運用はもちろん、メンテナンスのしやすくなる点も期待できます。

また、サーバー仮想化は、BCP対策としてや物理サーバーに障害が発生した際にもメリットがあるのはあまり知られていません。

ここでは、特に効果を感じられる4つのメリットをご紹介します。

サーバ台数を大幅に削減しコストカットができる

従来は新しい仕組みを導入するごとに物理サーバーの構築が必要であり、サーバーを増設することで様々なコストが発生していました。

- ハードウェアの調達コスト

- サーバーを置くための設置スペース

- サーバーを動かすのにかかる電気代

- ベンダー側に支払う保守費用

- ハードウェアトラブルの際の修理代金

目に見えやすい導入コストやランニングコストだけでなく、保守に携わる人的コストも必要です。

これらのコストが物理サーバーの数だけ必要となりますが、簡単に台数を減らせるわけでもないため、頭の痛い問題ではないでしょうか。

サーバー仮想化を行うと物理的なサーバー台数を削減できるため、大幅なコストカットが実現できます。サーバー仮想化を行って得られる最大のメリットです。

サーバリソースを有効に活用できる

企業によっては、部門ごとにサーバーが必要となるケースも多いですが、業務内容によってはサーバーへの負荷が小さく、導入した物理サーバーのリソースを常時10~20%程度しか消費していないのも珍しくありません。

また、稼働中の物理サーバーのリソースが足らなくなり、システム動作に影響が出るなどして業務がスムーズに進まない、といった逆のパターンも考えられます。

リソース不足となった場合、ほとんどの物理サーバーは新たにサーバーを買い替えるしか方法がありません。

サーバー仮想化を行うことで、1台の物理サーバーに搭載されたリソースをそれぞれの仮想サーバーへ割り振れるため、サーバーリソースを無駄なく有効に活用できます。

既存のアプリケーションが最新のサーバ上で運用できる

通常、物理サーバーを入れ替えると、導入時点で最新バージョンのサーバーOSが含まれた状態で運用します。

しかし、社内に旧バージョンのサーバーOSでのみ動作する既存アプリケーションがあると、そのサーバーはいつまでも新しい物理サーバーへ移行することができません。

物理サーバーは年数が経過するごとに故障率が上がり、メーカー側の修理対応も終了すると、突然のハードウェア障害が発生しても対処できなくなってしまいます。

サーバー仮想化により、最新バージョンのサーバーOSに対応していないアプリケーションであっても、旧バージョンの環境のまま仮想サーバーとして運用できるので、突発的なハードウェア障害でも安心してメーカーサポートを受けられるので安心です。

業務の継承やバックアップによる事業再開のスピードアップ

例えば災害などでサーバーが物理的な被害を受けた場合、新たなハードウェアへ買い替えた後、設定を一からやり直す必要があり、業務を再開できるまでに多大なコストと時間が必要です。

また、物理サーバーごとに取っていたデータバックアップが被害や不備によって使えなかったら、これまで蓄積してきた業務データの消失という甚大な被害も考えられます。

サーバー仮想化しておくことで、業務データだけでなく、仮想サーバー丸ごとバックアップが可能に。新たなハードウェアさえ準備できれば、被害を受ける直前の仮想サーバーへ戻せるので、事業再開へのスピードが大幅にアップします。

遠隔地へ予備環境を準備しておけば、仮想サーバーを丸ごと移すことも可能なので、サーバー仮想化は事業継続計画(BCP)の対策としても活用できます。

ライブマイグレーション機能やプロビジョニング機能で運用の効率化

サーバー仮想化には、物理サーバーに無い機能もあります。

それが、「ライブマイグレーション機能」と「プロビジョニング機能」です。

ライブマイグレーションとは、仮想サーバーを稼働中のまま別の物理サーバーへ移動させる機能です。

まず、仮想サーバーが動作する物理サーバーが2台以上ある環境が前提となります。

一方の物理サーバーで障害が発生したときや、やむを得ずシャットダウンが必要となったとき、仮想サーバーを稼働させたまま別の物理サーバーへ移せるため、業務を止めることなく物理サーバーでの作業が可能です。

プロビジョニングとは、「準備している」「提供している」といった意味があり、サーバー仮想化においては、構築後でも仮想サーバーのリソースを柔軟に変更できる仕組みを表しています。リソース不足や逆に過剰だった場合、いつでも適切な配分へ変更できる機能です。

サーバー仮想化のデメリット

ここまでサーバー仮想化のメリットを紹介しましたが、デメリットも存在するのを忘れてはいけません。

メリットばかりと思えるサーバー仮想化ですが、仮想化環境についての専門知識がなく、コストカットだけを目的にして構築すると、物理サーバー以上の導入コストが発生するなど、想定していなかったデメリットがあることに注意が必要です。

ここでは、サーバー仮想化における主なデメリット4つをご紹介します。

専門的な知識が必要

先述の通り、サーバー仮想化は専門的な知識が必要となります。

仮想化方式の選択から始まり、仮想化ソフトウェアの選定、物理サーバーへの導入、仮想サーバーの構築など、導入までのステップが多岐にわたるため、サーバー仮想化の知識に精通していないと実用レベルまで構築するのは困難です。

また、一から知識を身につけるにしても長期間かかるため、短期間で構築したいのであれば、サーバー仮想化に特化したベンダへ協力を仰ぐ必要があるでしょう。

その場合、構築にかかるコストの発生は免れませんので、費用対効果を考えて慎重に導入を検討する必要があります。

時間を掛けてでも技術者を育成したいのであれば、専門コースの研修やe-ラーニングの受講がおすすめです。

小規模な環境の場合は物理サーバーより割高になる

サーバー仮想化は、仮想化したい物理サーバーがある程度の台数が無いと、導入したとしても逆に割高になる可能性があります。

まず、サーバー仮想化の基盤となる物理サーバーは、通常の物理サーバーよりも多くのリソースを搭載する必要があり、ハードウェアの購入費用が高額です。

さらに、サーバー仮想化で必要なソフトウェア(仮想化ソフトウェアやハイパーバイザー)は、ライセンス形式がほとんどなので、初年度の購入コストはもちろん、翌年度以降もライセンスの更新コストが発生します。

従って、仮想化したい物理サーバーが2~3台しか無いような状況であれば、同じ台数の物理サーバーへ買い替えるよりも、サーバー仮想化する方が高額なコストがかかってしまうので注意が必要です。

物理サーバーよりも処理時間が劣る場合がある

既存の物理サーバーへ環境を構築する「ホスト(仮想OS)方式」で発生しやすいデメリットして、物理サーバーよりも処理時間が劣ってしまう場合があります。

これは、元々リソースの上限が決まっている既存のサーバーへ仮想サーバーを構築したことで、双方でリソース不足となり、サーバー動作が悪くなってしまったのが原因です。

既存の物理サーバーへ後からリソースを追加するのは難しいので、サーバー仮想化を導入するのであれば、リソースに余裕のある物理サーバーを選ぶ、もしくは、検証目的と割り切って導入するかといった検討が必要となります。

いずれにしても、既存の物理サーバーで構築が可能かどうかは、サーバー仮想化へ精通したベンダへ調査を依頼すると良いでしょう。

基盤となる物理サーバーに障害があると仮想サーバー全体に影響が出る

サーバー仮想化をする方式として、仮想ソフトウェアかハイパーバイザーのどちらの方式を選んだとしても、それらが動作する基盤として必ず物理サーバーが必要となります。

しかし、この物理サーバーに障害が発生すると、その物理サーバー上で稼働していた仮想サーバー全てに影響が出ます。仮想サーバー自体にはトラブルが起きていないのにも関わらず、問答無用で使用不可となってしまうため、業務への影響は避けられません。

この事態を避けるには、基盤となる物理サーバーを複数導入することです。

複数導入することで、ライブマイグレーション機能が使えるメリットも生まれますが、それなりのコストが必要となるため、どこまで備えておくのか検討が必要となります。

サーバー仮想化ソフト

引用元:Freepik

サーバー仮想化の環境を構築する際は、物理サーバーの他に仮想ソフトウェアやハイパーバイザーが必要となります。

これらのサーバー仮想化ソフトはいくつもの会社が提供しており、それぞれ特徴や得意な分野が異なります。ここからは、長年実績のあるサーバー仮想化ソフトをご紹介します。

最後には各ソフトの比較表も紹介していますので、目的に合った仮想化ソフトを見つける参考にしてみてください。

Hyper-V

引用元:Microsoft

「Hype-V」は、Microsoft社が開発したハイパーバイザー型のサーバー仮想化ソフトです。2008年にリリースされて以降、WindowsServer製品に標準で搭載されており、単体で動作するエディションである「Hyper-V Server」は無償で利用することができます。

Hype-Vによるサーバー仮想化に対応しているOSは、WindowsServerファミリーに加え、クライアント用Windows、LinuxベースのサーバーOS、FreeBSDです。

Microsoftが開発しているため、Windows系製品との親和性が高く、サーバーOSだけでなく、クライアントOSであるWindows10や11上でも動作させることができます。

VMware vSphere

「VMware vSphere」は、Broadcom社のVMware部門によって開発された仮想化ソフトウェアパッケージ製品です。仮想化に関する機能ごとで製品名が異なり、サーバー仮想化の環境を構築する際は「vSphere ESXi」というハイパーバイザー型のソフトを使用します。

他にもマイグレーション機能を持つ「vMotion」や、物理サーバの障害時に自動的に他の物理サーバーへ移動して再起動を行ってくれる「vSphere HA」など、仮想化に際して必要な機能だけを導入できるのが特徴です。

製品の歴史は古く、1998年に世界で初めてx86ベースのゲストOSを仮想化させるソフトウェアを開発しました。2023年まではVMware株式会社として存在していましたが、Broadcom社に買収され、現在は同社の製品ブランド名として残っています。

Citrix Hypervisor

引用元:XenServer

「Citrix Hypervisor」は、Citrix Systems社で販売されているハイパーバイザー型のサーバー仮想化ソフトです。オープンソースの仮想化技術である「Xen」をベースとしているため比較的安く導入するできるのが特徴で、オプション内容が異なるStandrdとPremiumの2製品から選択できます。

Windows系、Linux系どちらのOSにも対応しており、マイグレーション機能、プロビジョニング機能、スナップショット機能など、サーバー仮想化で必要となる機能を幅広くサポートしています。また、Citrix社で開発されているデスクトップ仮想化やアプリケーション仮想化ソフトともスムーズに連携が可能です。

KVM(Kernel-based Virtual Machine)

引用元:note

「KVM」は、Linuxに組み込まれているオープンソースベースの仮想化技術の総称です。KVMを利用することで、Linux系OSをハイパーバイザーとして使用できます。

Linux内に包括されているので、Linuxを導入さえすればすぐにKVMも使うことができ、別のアプリケーションやオプションなどが必要ありません。他のサーバー仮想化ソフトと比べて扱いが容易であるので、初心者向けともいえます。

Linux上で動作するローカルディスクやNASであれば、仮想サーバーのハードディスク代わりとして使用することができ、環境を構築した後でもディスク容量を増やすことが可能です。

サーバー仮想化のまとめ

引用元:Freepik

今回は、サーバー仮想化のメリット・デメリット、仮想化方式や主要な仮想化ソフトなどについて詳しく解説しました。

サーバー仮想化は、物理サーバーを多く抱えている企業にとって導入するメリットが大きく、コストカットに加え、BCP対策にもなり得る技術です。今回ご紹介した部分だけでもサーバー仮想化技術のほんの一部にしか過ぎず、今でも新しい技術が開発され続けています。

しかし、デメリットの部分でも触れましたが、サーバー仮想化は、環境を構築するために非常に高度な専門知識が必要です。

知識不足の状態で環境を構築してしまうと、現在の物理サーバー環境よりも状況が悪化する可能性もあるため、導入は慎重に検討しましょう。

サーバー仮想化について不明点や困ったことがある場合は、弊社Jiteraへお気軽にお問い合わせください。サーバー仮想化技術に精通したスタッフから、貴社に合った提案を行わせて頂きます。