災害発生時における事業継続性の観点から、DR(ディザスタリカバリ)の導入が注目されています。DRにより、バックアップデータを起動させ、事業を継続させることが可能です。重要だとわかっていても、DRをどのように実行すべきかわからず悩む方も多いのではないでしょうか。

また、システム開発に踏み切りたいけど、社内のリソースが不足しており、体制を組むことが難しいと考える方もいるかもしれません。

今回は、DRのプロセスとステップを紹介するとともに、DRの適用分野、BCPとの違い、共通点についても詳しく解説します。災害時に重要視されているDRの理解を深めましょう。

東京都在住のライターです。わかりづらい内容を簡略化し、読みやすい記事を提供できればと思っています。

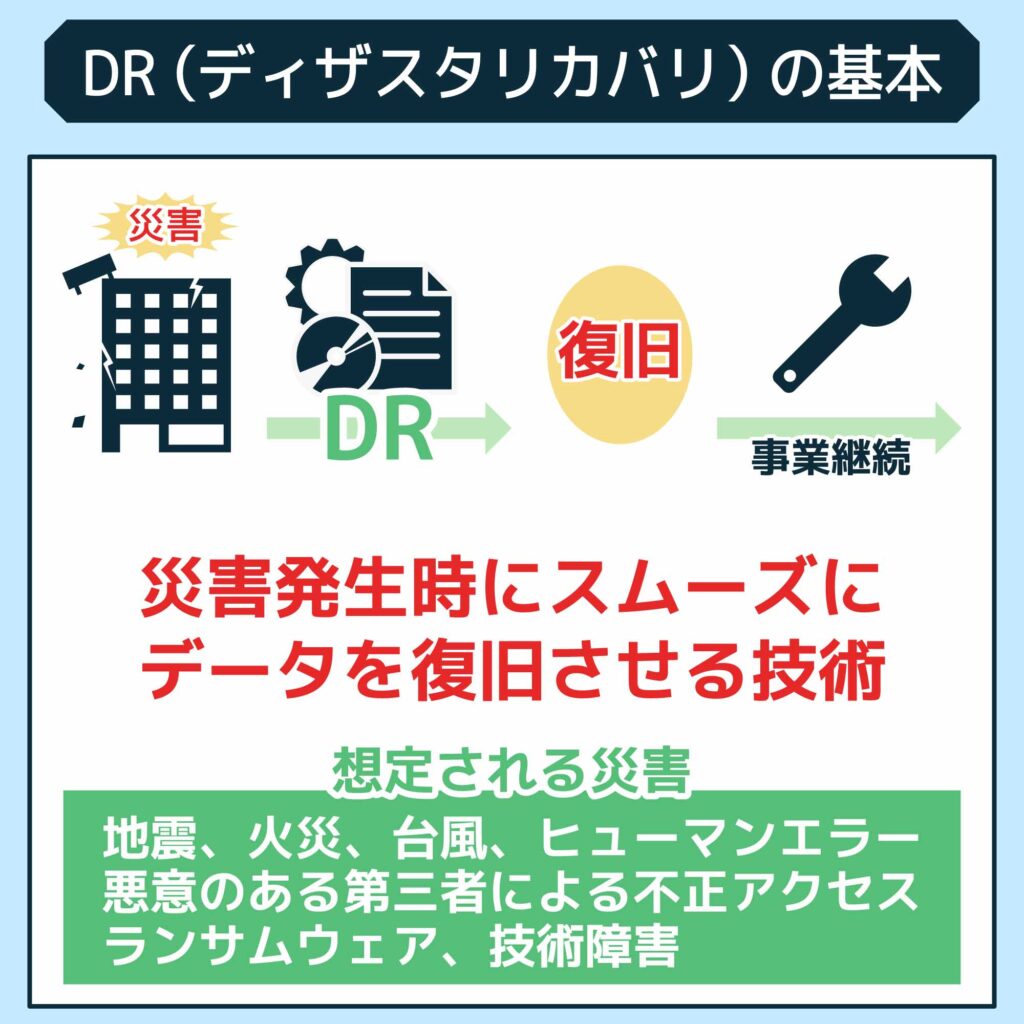

DR(ディザスタリカバリ)の基本

ここでは、DR(ディザスタリカバリ)の基本と目的を解説します。

DRは、災害が発生した際にスムーズにデータを復旧させる技術です。事業が中断するリスクを最小限に抑えることを狙いとして実行されます。

ディザスタリカバリとは?

DR(ディザスタリカバリ)は「災害復旧」という意味を持つ単語です。災害発生時にデータを素早く復旧させる技術のことを指しており、一般的な手法としてバックアップを取ることが普及しています。

システムをストレージやメディアに保存しておき、災害が発生したときに安全な場所に保存されている情報を取り出すことで、災害時にも事業をストップさせずに運用できます。

システムを2重で保存しておき、一方が破損した際にもう一方のシステムに切り替えて活用することも効果的です。長期的な破損によって社会に大きな打撃を与えてしまうインフラなどで活用されています。

また、DRには「RPO(目標復旧地点)」「RTO(目標復旧時間)」の2つの指標があり、各項目について考えなければなりません。

まず、RPO(目標復旧地点)は、災害が発生した際にシステムをどの地点まで復旧させるかを表す指標です。仮に、毎日午後1時にバックアップを取っていて、午後8時に災害が発生したら、7時間分のデータが破損することになります。どの程度のリスクを許容できるかがRPOです。

24時間稼働していて、一度も止めてはいけないシステムの場合は「RPO=0秒」と設定しなければならず、定期的にバックアップを取ればあまりリスクがない場合には「RPO=〇時間」と設定できます。

次に、RTO(目標復旧時間)は、災害発生からどのくらいの時間で復旧させるかを表す指標です。今すぐにシステムを回復させなければならない場合は、「RTO=1時間」と設定し、そこまで損失がない場合には「RTO=24時間」と設定できます。

RPO、RTOいずれの指標においても、スピード感が重要な場合には多くのコストを必要とします。

災害が発生した際に素早く対応できるよう、RPO、RTOも含めてあらかじめ復旧方法を検討しておくことが求められています。

DRの主な目的

DRは、災害などが理由で事業を継続できなくなった場合を想定して実施されます。具体的には、以下のような障害を想定しています。

- 地震

- 火災

- 台風

- ヒューマンエラー

- 悪意のある第三者による不正アクセス

- ランサムウェア

- 技術障害

つまり、地震や台風などを代表する自然災害と、サイバー攻撃、テロなど悪意のある第三者からの攻撃、そして人的ミスが発生した際にもスムーズに対応できるようシステム構築することが主な目的です。

特に、日本は災害が発生しやすい地域であるとともに、セキュリティリスクによって発生する障害も増加傾向にあります。このような被害が原因となり、復旧に多くのコストがかかったり、重要な機密情報が漏洩したりと2次被害に発展してしまうことも考えられます。

被害が起こったときにも安定してサービスを提供し続けるために、DRは重要視されているのです。

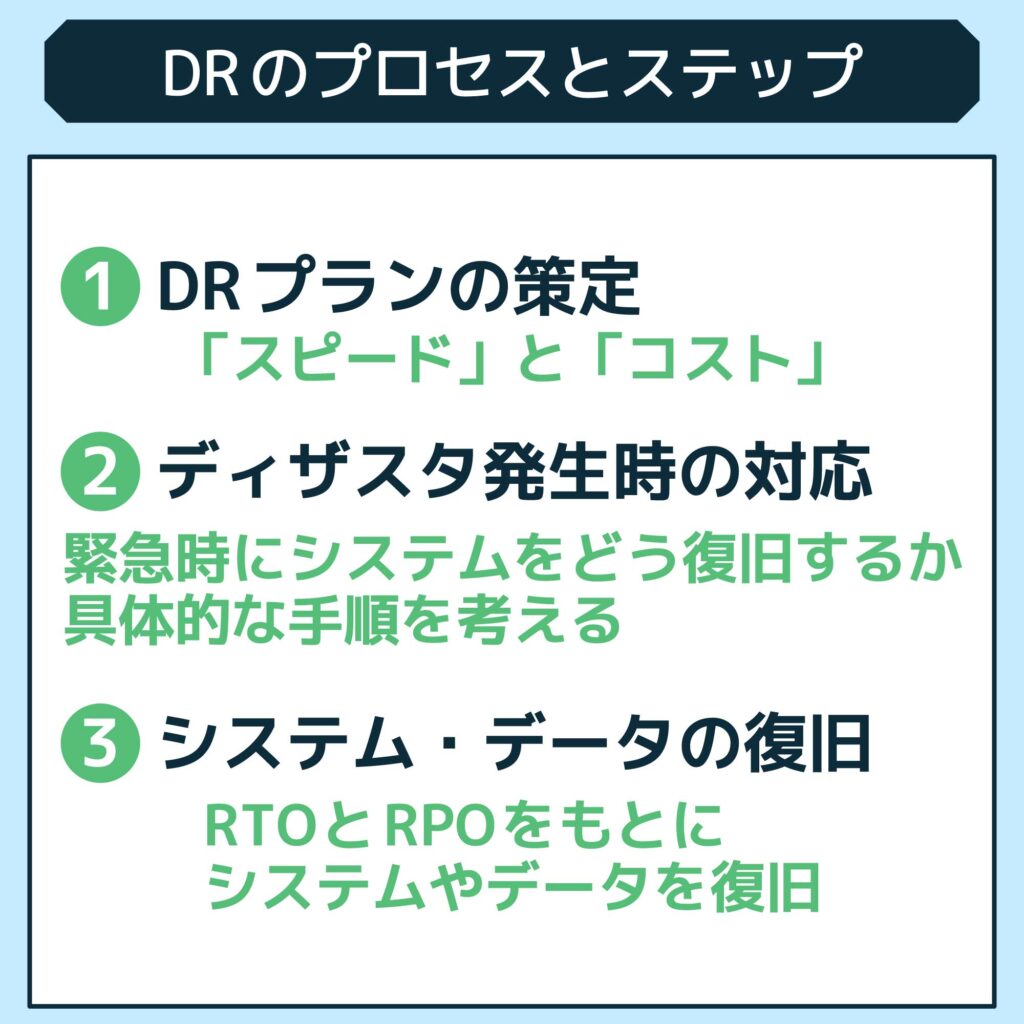

DRのプロセスとステップ

以下のステップを踏むことで、DRをスムーズに導入できます。

- DRプランの策定

- ディザスタ発生時の対応

- システム・データの復旧

各ステップについて詳しく見ていきます。

DRプランの策定

まずは、どのようにDRを進めていくかプランを策定しましょう。プランを決める際には、「スピード」と「コスト」の観点で導入を考えることが重要です。

まず、「スピード」とは災害が発生してから復旧までにかかる時間のことです。時間がかかりすぎてはDRの意味がなくなってしまいます。目標復旧時間(RTO)を現実的なレベルで設定し、少しずつ短縮していくことが求められます。

次に、「コスト」についても考えなければなりません。DRは災害が発生しなければ全く意味のない施策となります。万が一の保険にどのくらいのコストをかけられるかは事前に考えておくべきでしょう。

遠方に2箇所、データセンターを作るとバックアップ面では安全性を保てますが、建物の維持と運用費用がかかるため、そこまでする必要があるのかは考えるべきです。もしくは、クラウド上で活用できるサービスを導入して、DRにかけるコストを抑えるというのも1つの方法でしょう。

スピードとコストのバランスを考え、最適な形でプランを策定することが重要です。

ディザスタ発生時の対応

ディザスタが発生した時の対応についても事前に考えておきましょう。緊急時にどうやってシステムを復旧するか、具体的な手順を考えることが大切です。DRの方法によって実施する事柄は異なりますが、以下のような内容を確認しておくと良いでしょう。

- リカバリに必要なソフトウェアのアクセス方法はわかるか

- リカバリの手順を記載したマニュアルがあるか

- 復旧サイトへはどのようにアクセスするか

- バックアップデータをどのように復元するか

- 誰がリカバリに対応するか

- 災害ごとに行うべき手順が考えられているか

- ディザスタ対応の情報をリアルタイムで共有できるか

また、上記の項目をクリアし万全な状態になったら、ディザスタ発生時のことを想定しテストを実施すると、リアルな状況をイメージできます。

システム・データの復旧

前述したRTOとRPOをもとにシステムやデータを復旧していきます。前述したディザスタ発生時の対応について入念に考えられていれば、RTOとRPOに近い数値で復旧ができると思います。

ただし、想定していたよりも甚大な被害を引き起こす災害が発生した場合にはその限りではありません。そのため、リスクの洗い出しを行う段階で、最悪な事態を想定しましょう。「この程度で問題ないか」と理想で設定してはいけないということです。

また、災害によってペースが乱され、想定していた以上にシステム・データ復旧に時間がかかってしまうケースも考えられます。手順を複雑に設定してしまうと、遂行することが困難になる恐れがあります。設定段階からシンプルな設計を目指すよう心がけましょう。

DRの適用分野

![]()

DRはITや製造業などの分野で適用されることが多いです。なぜなら、災害によって事業を継続できなくなると、ビジネスを継続することが難しかったり、人々の生活を脅かすリスクがあったりするためです。

ここでは、DRが適用されるシーンの一例を紹介します。

ITシステムのDR

ITシステムは自然災害やサイバー攻撃などによって活用できなくなることがあります。特に、クラウドベースで提供されていて、多くのユーザーがアクセスするサービスについては、DR適用が必須だといえるでしょう。

具体的には、以下のようなITシステムが対象となります。

- メールソフト

- グループウェア

- 社内SNS

- 業務管理システム

- Web会議システム

- クラウド上で保管している社内ドキュメント

- ビジネスカレンダー

昨今、DX化などが一般普及し、ITシステムを活用できないと業務が遂行できない企業や、生産性が大幅に低下してしまう企業も増えてきました。これらのITシステムを提供している、もしくは頻繁に活用している企業はDR適用に踏み切らなければなりません。

製造業や電力業界でのDR

製造業では製造ラインがシステムによって一元管理されています。工程管理システム、販売管理システム、在庫管理システムなどがあり、API連携されていれば、全てがコントロールできなくなります。生産が停止され、通常業務が完全に停止してしまうことも考えられるでしょう。

また、電力業界においては社会のインフラを担う仕事であり、ディザスタによって社会に甚大な被害を引き起こすケースが考えられます。例えば、電力会社のシステムが停止すれば、電気を供給しているエリア全体が停電し、そこにいる人たちの生活を脅かす結果になりかねません。

上で紹介した業界は、災害発生時にすぐ復旧し、事業を継続することが必要不可欠であるため、DRの適用が求められています。

BCPとDRの違い

DRと似た意味を持つBCPという単語があります。しかし、両者には以下のような違いがあります。

| BCP | DR | |

| 目的 | 災害やトラブルからの復旧を目指す | 災害やトラブルからの復旧を目指す |

| 対応範囲 | 事業全体 | システムを復旧させること |

つまり、BCPもDRも災害やトラブルからの復旧を目指すことには変わりませんが、扱う範囲が異なっています。

BCPの定義と役割

BCPとは「Business Continuity Plan」の略であり、日本語では「事業の継続計画」を意味します。災害や事故など、事業を中断させる事象が起きた際にも事業を継続できるようにする方法です。

内閣府によれば、BCPは以下のように定義されています。

BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと

緊急事態が原因で事業を中断せざるを得ない状況になってしまい、サービスを提供できなくなるケースも考えられます。昨今はITツールを活用すれば、いつでもどこでも業務に必要な情報へアクセスできる、便利な時代になりました。

BCPについて考え、緊急事態に対応できる能力を身につけることが肝心です。

BCPとDRの関連性

BCPは、事業の継続を行うために総合的に計画を立てることであるのに対し、DRはその中でもシステムに特化した復旧計画のことを指します。そのため、DRはBCPの一部を担っていると考えることも可能です。

より具体的に示すと、災害が発生し運営している店舗が破損した場合に、その店舗を復旧に向かわせたり、店舗を運営できるように周辺環境の整備を整えたりするための対策、計画全てのことをBCPと呼び、店舗内で使用されているシステムを復旧させる対策、計画のことをDRと呼びます。

昨今はITツールに頼りながらビジネスを進める場合が多いですので、DRの必要性が高まりつつあります。ただし、総合的に復旧を行う必要があることは事実であるため、BCPとDRは切っても切り離せない関係にあるといって良いでしょう。

DRとBCPの共通点

前述したように、DRとBCPには対応範囲の違いがあります。しかし、2者には共通している事象もあり、この事象こそが緊急時に事業を継続するために重要だと考えられます。DRとBCPの共通点にも目を向けてみましょう。

事業継続性の確保

災害やサイバー攻撃などにより事業の継続が難しくなったタイミングで、DRとBCPが重宝されます。

これらの被害が発生してしまうと、長期間サービスを停止せざるを得なくなり、競合他社に先を越されてしまう場合があります。

また、消費者にサービスを提供できず利益を生み出せない上、運営にかかるコストだけがかさんでしまい、業績悪化にもつながりかねません。そういったリスクを事前に回避するためにも両者の対策が必須なのです。

バックアップを活用し、災害が発生したタイミングもしくはリスクの少ない状態になるよう総合的に計画を立て、復旧させることが求められます。

いつ生じるかわからない問題に備えるために事前にプランを策定しておくことが企業における課題となっています。

リスク管理の一環

DRとBCPはリスク管理策として重要視されている背景もあります。事前に発生しうる可能性を抱えている問題に対して、事前に復旧手順を明確にしておくことが求められますが、これはDRにおいてもBCPにおいても重要なことだと考えられます。

DRの場合は、システム障害が発生してからどのようにして回復を進めていくべきなのかその道筋を設定しておくべきです。BCPについてもDRも含めつつ人的資源や金融資産、物的資産の確保など総合的な計画を立て、リカバリを進めていかなければなりません。

また、復旧作業中の関係者同士のコミュニケーションについても考えておくべきでしょう。

起こりうる障害や被害に対して、網羅的に道筋を立てておくことで、リスクを最小限に抑え、事業の継続性を高めることができるでしょう。

DRとBCPの適用範囲の違い

DRは、「災害復旧」を指し、主に情報システムやITインフラの観点から考えられます。データセンターが火災などで使用不能になった場合、データのバックアップと復元、代替のデータセンターへの切り替えなどを行う計画です。

一方、BCPは「事業継続」を指し、企業全体の観点から考えられます。これには、DR(システム的な部分)だけでなく、人事、財務、法務、物流、営業など、企業活動全般が含まれます。

| DR | BCP | |

| 適用範囲 | 情報システムやITインフラに限定 | システム的な部分も含め、全体的に復旧を目指す |

DRの主な適用分野

DRは主にITインフラのダウンタイムに対応するための計画であり、関連する部分で適用されます。具体的には、以下のような分野でDRが適用されます。

- データセンターの落雷や火災

- ハードウェアの故障

- システムのクラッシュ

上記のようなケースで、ITシステムが予期せぬ理由で停止した場合に、あらかじめ用意した対策をとります。

潜在的なリスクを最小限に抑え、可能な限り早く通常の業務を再開することが求められており、データのバックアップと復元、代替設備への切り替えなど、業務を迅速に再開するための具体的な手段を入念に計画し、マニュアルなどに記しておくことが重要です。

また、その手順をスムーズかつシンプルなものへと改善していき、素早く復旧が行える状態を目指すことが求められます。

BCPの主な適用分野

BCPの主な適用分野は、DRも含めて企業全体の活動を覆い尽くしています。具体的には、以下のような企業が行う活動全てを含んでいます。

- 人事

- 財務

- 法務

- 物流

- 営業

上記の部門全てが、企業が継続してサービスを提供するためには必要不可欠な要素となります。BCPはこれら全ての部門における緊急事態への対策を計画しなければなりません。

例えば、パンデミックや自然災害などの広範で深刻な緊急事態が発生した場合、従業員の安全を確保し、業務を継続させるための具体的な手段を計画します。適切な衛生対策やリモートワークの導入、非常事態時の業務プロセスの再設計などが挙げられます。

災害や事故が発生したときに組織が直面する可能性のある困難をシミュレーションし、それに対処するための具体的な手順を定めることで、総合的な観点で事業を継続できます。

ディザスタ発生時の対応

災害が発生した際には、入念な事前準備と迅速な行動が肝となります。事前に適切なシミュレーションを行い、手順を確立し、関係者全員がそれを理解している必要があります。また、定期的なトレーニングを行い、実際の緊急時に即座に対応できるようにすることが大切です。

通知とアラートの仕組み

災害が発生した際には、迅速かつ効果的な対応が求められており、関係者への即時通知が極めて重要となります。電子メール、テキストメッセージ、電話呼び出しなど、さまざまな手段を駆使して実施し、より効率的な手段を用いることが重要です。災害発生時は情報伝達の速度と正確性が重要視されるため、可能な限り早く、かつ的確に通知を行うことが求められるからです。

また、災害の規模や状況によっては、地元の緊急サービスや政府機関への通知も必要となることがあります。情報提供によって緊急時の対応力を高められる場合もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

通知の内容については、以下のテンプレートを活用すると素早く的確な情報が伝わります。

- 災害の種類は何か

- 発生場所はどこか

- 発生時間はいつか

- 必要な行動は何か

これにより、関係者は適切な対応をとるための十分な情報を得ることが可能となります。そして、可能であれば非常時に素早く、そして簡単に活用できるディザスタリカバリ用のツールを用意することもおすすめです。

代替施設への移行

災害が発生した場合、主要な施設が使用不能になる可能性があります。サービス停止だけでなく、業績にも深刻な影響を及ぼすことが考えられますので、対策が必要です。状況に備えて、代替施設への移行が必要となるでしょう。

具体的には、まず代替施設を事前に確保することが求められます。普段から活用している施設と同等もしくは、最低限度の必要十分な機能を満たす設備と、そこでのリソースを確保できるかを確認することが大切です。

さらに、災害発生時にスタッフと顧客が代替施設への移行をスムーズに行えるように、明確で分かりやすい手順を設定しておくことも心がけなければなりません。不測の事態に迅速に対応し、業務継続性を保ちましょう。

DR(ディザスタリカバリ)のまとめ

本稿では、DRのプロセスやBCPとの違い、共通点について紹介してきました。DRは災害発生時でも迅速にサービスを提供するために必要な対策です。

BCPはシステムだけでなく、総合的な災害復旧を意味します。これは、DRと比較して対策範囲が広いという点で違いがあります。ただし、DRもBCPも同じく素早く対策を行うことが重要で、「RPO(目標復旧地点)」「RTO(目標復旧時間)」の2つの項目を最適化する工夫が求められます。

素早く復旧を行うためには本稿でも紹介した通り、いざという時スムーズに対応できるよう、事前に入念な計画を立てることが肝心です。自社が抱えうるリスクについて理解を深め、最適なDRを策定し、緊急事態に備えましょう。

また、不明点や困ったこと、DRに関する質問や相談、依頼がございましたら、実績豊富な株式会社Jiteraに問い合わせください。貴社の要件に対する的確なアドバイスが提供されると期待できます。