物流というのは、販売の物流、材料を調達する物流、工場で生産を行う物流、産業廃棄物の回収を行う物流等があります。

販売物流は、商品をお客様のところへいかに早く、綺麗に届けるかであり、配送だけでなく、倉庫や梱包など1連の業務を含みます。

物流の6つの機能として、【運送や配送】、【倉庫への保管】、【荷受】、【流通加工】、【情報処理】があります。

6つの機能を効率よく組み合わせて、いかに早く、コストを押さえてお客様のところへ届けるかのためシステム開発が必須になっています。

6つの機能をバラバラに開発して、独立として動かすのではなく、一括して、一連のシステムとしてつくるのが物流システムです。

コンピュータの専門学校がプログラミング及び、コンピュータの基礎を学び、その後、日本電気の子会社で働きました。その後、いくつかの開発の仕事を経て,コンピュータの専門学校の講師兼担任を経験し、その後はフリーにてシステムエンジニアやプログラマーの開発の仕事を担当、そのかたわらプログラミングスクールや職業訓練所、企業の新人教育などを担当しました。 25年以上のシステムエンジニア、プログラマーの仕事の経験があります。

物流システムの基本

物流システムとは

物流システムとは、お客様(個人だけでなく会社や、工事等がある)のところへ商品(材料)を遠く離れた場所であっても、いかに時間を短く、丁寧に届けるかの効率化を計るために使われます。

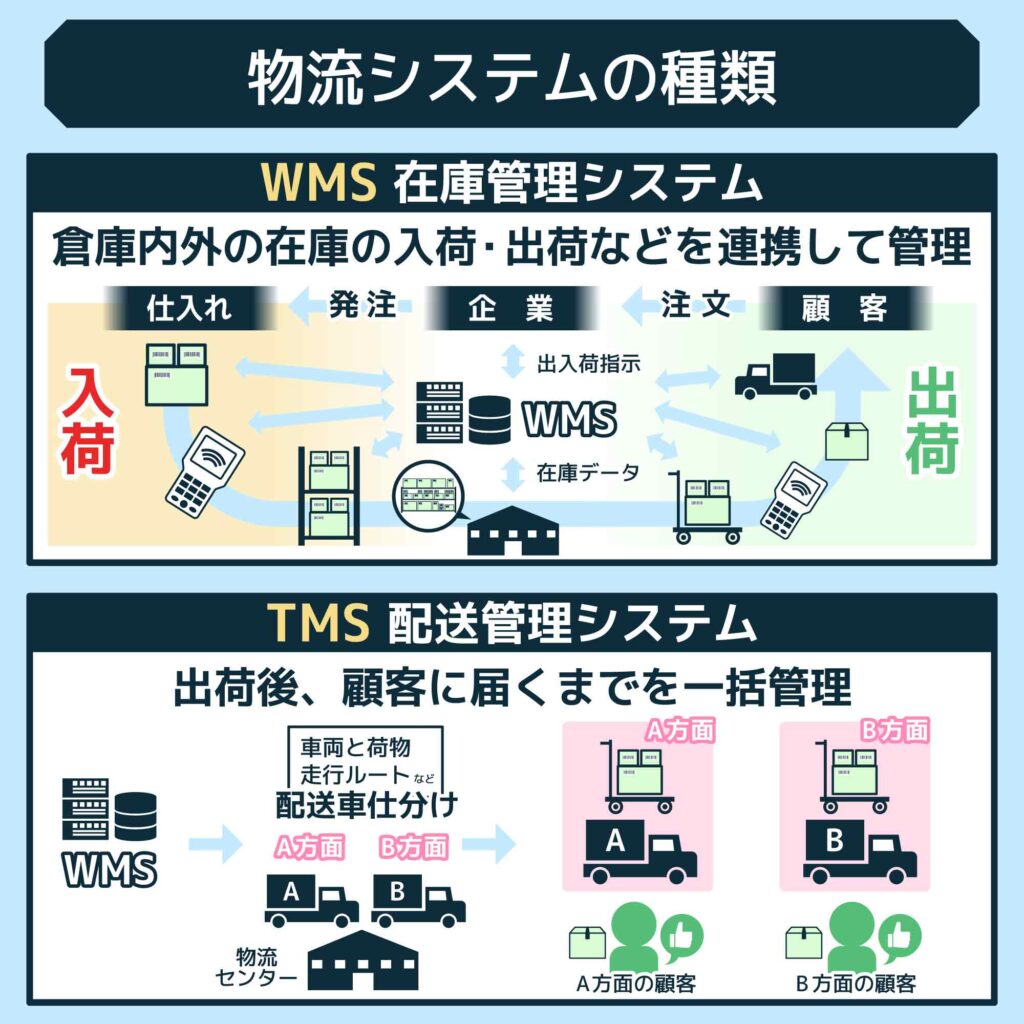

それを実現するため、大きく分けると、物流システムは、在庫管理(WMS)と配送管理(TMS)の2つになります。

後でまた詳しく説明しますが、VMSは倉庫管理とも呼ばれますが、商品(材料)の入出庫、在庫を管理します。

倉庫を使うにもお金がかかりますので、なるべく少なく在庫を持ち、また、出庫する時は素早く倉庫から見つけだします。

商品をすぐに見つけるシステムは、外国の大手通販サイトが有名ですが、ピッキングシステムと呼ばれます。

TMSは配送管理という日本語のとおり、出荷から配送までを一貫として管理します。

配送する車の配車計画(運転手の割当)、最適な配送ルートを求める、運転手の人の勤怠管理、運賃の計算、請求書発行などを監理します。

配車は、車が効率よく、余った車がないように効率よく使うためにシステムを使うのは必須です。

また、車に対しての運転手の割当もシステムを使うことで、効率があがります。

ここでは、さらに、物流システム導入のメリットとデメリットについて説明します。

物流システム導入のメリット

簡単に言うと経営は、コストを抑えて、売上を上げれば利益が発生し、会社は発展します。

物流を制する者はビジネスを制す、というような言葉もあるように、物流に工夫をいれることにより、商品をお客様のところにいかに早く届けるかによって、業務の効率化やコストダウンができ、さらにお客様へのサービス向上により顧客満足度が上がり売上があがるという効果があります。

物流システムの導入により、【輸送】・【保管】・【荷役】・【梱包】・【流通加工】の各業務を最適なものとすることができます。

人手で管理する物流から、システム化(デジタル)の力のよる管理に変えることで、物流の効率化、コストダウンをはかることができます。

ぜひ、物流のシステム化に取り組むことをお勧めします。

物流業務を効率化できる

繰り返しになりますが、物流システムを導入することによって、業務の効率化ができます。

元々、人力でおこなっていた作業(業務)の中でも単純な作業、例えばビッキングという棚から商品を取り出す作業においても、人が行うと、注文書から番号を読んで、棚の表と照らしあわせて、目で照合し、棚を探して取り出すというような作業が必要です。

しかし、これをシステム化するとパソコンやタブレットから商品(材料)を検索し、棚を探しだし、また、倉庫の図が画面に出てきて指示してくれるという作業の短縮になります。

さらには、最新の技術の進歩により、棚から商品を取り出す作業も自動化(ロボット)することもできるようになっています。

人がやるとかなりの時間がかかる、あるいは人手が大量にいる仕事を効率化することができます。

業務を客観的にリアルタイムで管理できる

物流システムは、常に今は商品がどんな状態にあるかを管理することができます。

バーコード管理などを行うことで、倉庫内においても常に在庫数がわかります。そのため最適な在庫を抱えることができて、品切れを防いだり、倉庫の面積を効率的に使うことができてコストダウンにも繋がります。

また、配送においてもトラックの配車は人手でやるとかなりの難しい管理となります。システムを使えばどの車をいつどこの配送ルートに使うか、時間単位での配車をコンピュータが計算して自動でおこなうことで効率は確実に変わります。

また、今、どこにトラックがいるか、いつまでに届けることができるかをリアルタイムでお客様にお知らせすることもできるので、お客様への安心を届けることもできます。

経費を削減できる

物流システムを導入すると、経費が削減できます。何故かと言えば、まず、入荷や倉庫作業、出荷など人がおこなっていた作業を効率化しますので、人手があまりいらなくなるということが言えます。

まずは人件費を抑えることができます。

次には、在庫を最適化して、倉庫の面積を減らせますので、倉庫を縮小することもできます。倉庫を借りている場合などは、倉庫の経費を抑えることができます。

また、配車を効率化することによって、車が余ることなく使えます。無駄な維持費を抑えられます。

配送ルートもコンピュータが適切なルートを選択することにより燃料費も抑えられます。

以上なような点において、物流システムを導入、または開発することにより経費の削減が計られます。

エラーの削減と正確性向上

人的ミス(ヒューマンエラー)をなくすことは、物流の企業にとってはとても大事なことです。予定とおりに商品が届かない、間違った商品を送ってしまう、などクレームの発生とおもわないトラブルの原因になり、利益の損失をまねいてしまいます。

人手に頼っての作業には、単純な作業の繰り返して、疲れて集中力をかけてしまうことや、倉庫内を商品を探して歩くなどの体力の消耗で、おもわぬミスやエラーを起こします。

運送についても、配車を人手で行うことによる計画間違いや、配送ルートが勘に頼って、運転する人によってかかる燃料費の差や、商品の到着時間の遅れなどが発生します。

また、注文数、在庫数等の数値データがデジタル化されることにより、より正確さがますこともメリットです。

ヒューマンエラーを防ぐことや、データの正確化のためにも物流システムの導入は必須と言えます。

物流システム導入のデメリット

物流システムの導入にかかわらず、システムの開発や導入には少なからずデメリットも存在します。

物流システムにもやはりデメリットは存在するので、物流システムを会社で導入する場合は、デメリットもよく考えて導入しなくてはいけません。

導入の仕方は後で詳しく説明しますが、物流システムの倉庫システムだけ、まず導入してみるとか、配送システムだけ導入するとか一部のみから段階を経て徐々に全体を導入するなどのやり方が必要です。

ここでは、物流システムにどのようなデメリットが存在するか解説しますので、導入を検討する際の検討事項をよく考えておくことをお勧めします。

なお、物流システムの開発に経験があり、実績をもっている開発会社に導入・開発を依頼するとデメリットについてもよく理解しているので、失敗をさけることができます。

従業員トレーニングが必要

システム導入時には、必ずと言えるのですが、システムの使い方を授業員の方に覚えてもらうという工程が発生します。

そのため、マニュアルを作成して、トレーニングを行う期間が必要となります。

また、いままでのやり方と変わるので、従業員の方の賛同を事前によく調整しておかないと、この時点で不満が発生して、トラブルになることもあります。

どちらにしても、一定のトレーニング期間では、通常の業務とあわせてやるので、従業員の方への負担がその時期に発生しますし、うまく、勤務時間内にやらないと残業代などの別のコストが発生します。

導入時に費用がかかる

物流の大手会社では、自社でシステム開発部があるとおもいますが、それでも自社だけでは開発は難しいので、外部のシステム開発会社に受託したり、バッケージソフトというすでにできているものを導入したりします。

バッケージソフトの導入資金や、0からシステム開発する場合は、受託開発の開発料が必要となります。

大きなシステムでは、何千万から何億もかかる場合もあり、小さな会社がバッケージソフトを導入する場合でもおよそ、200万円以上の費用が発生します。

この費用は、先行投資となり、やがては、業務の効率化でコストダウンがはかられますが、導入の最初の段階ではどうしても資金が必要となります。

システム障害とデータ損失のリスク

物流システムにかかわらずコンピュータを使ったシステムには障害がつきものです。

銀行のシステムが障害を起こして、ATMが使えなくなるなどのニュースが時々ありますが、システムにおいては

ハードウェア(コンピュータ本体や、通信装置等)やソフトウェア(システム自体、プログラミングで作成されたアプリケーション)の不具合はどうしても発生することはあります。

ハードウェアの故障においては、データを保存しておく装置が壊れるとデータが損失してしまうというリスクはあります。

また、最近のシステムでは、インターネット通信を使ったwebシステムが主流ですから、セキュリティを強固にしておかないと、データが流失してしまうなどのリスクもあります。

これらのデメリットには、データを保存するコンピュータを複数台にすることや、ソフトウェアの不具合を0に近づけるためには、流通システムの開発の工程で、テストを確実に行うなどの対処がとることはできます。

また、最近では、自社でコンピュータなどを用意せず、信頼できる会社の遠くにあるコンピュータやシステムを使うクラウドシステムの導入などがおこなわれます。

物流システムの種類

先程も説明しましたが、物流システムの仕組みは、いくつかのシステムを組み合わせたものとなっています。

大別するとWNS(在庫管理)とTMS(配送管理)にわけられます。ここでは、この2つにわけてさらに詳しく説明をしていきます。

WMS(在庫管理)

在庫管理システムは、倉庫管理システムと呼ぶ場合もあるのですが、厳密にいうと、倉庫管理が倉庫内の在庫のみを扱うのに対して、在庫管理システムは、倉庫外の在庫についても在庫として管理します。

入荷管理や出荷管理などと連携して管理するのが在庫管理です。

ちなみに在庫とは、今後、売れるであろう商品や、製造業においては原材料や資材などをことをいいますが、これらが適正な数量であることが企業の利益を左右します。

足りなければ、品切れなどを起こして、売上の機会を損失します。原材料が足りなければそもそも商品を作ることができません。

しかし、在庫がたくさんあればよいかというと今度は、その在庫を置いておくためのコストが高くなります。

在庫管理システムは、需要や必要性をも考慮して、適正な在庫管理をします。

入荷管理

入荷管理は、入ってきた商品(材料)に商品コードを自動的にふって(バーコードがある場合はそれを使います)どの棚に入れればよいかまで管理します。

また、商品などは、返品もあるため、返品にも対応します。返品に適切に対処しないと在庫数がおかしくなるためこの機能は大切です。

さらにAIなどを組み合わせて、商品の検品まで行うシステムも最近はでてきました。

棚卸管理

棚卸はその時点で、商品が倉庫にどれぐらいあるかを実際の商品を数えたりして、帳簿とあわせますが、棚卸管理システムでは、バーコードやQRコードを使い、端末に読ませて、在庫のデータと照らしあわせて、差異がないか判断できます。

また、入荷管理や、出荷管理が日々、適切におこなわれていれば、データ上での棚卸も行うことができます。

入荷管理や出荷管理が適切におこなわれていないと、棚卸は大変な作業になるため、在庫管理システムで一括して管理をおこなうことは意義があります。

最近では、バーコード、QRコードではなくRFIDタグを使ったシステムがあります。RFIDタグを使うと、離れた場所から複数個の棚卸が可能になります。

在庫管理

在庫管理システムの中核とも言える在庫管理は、リアルタイムで在庫が確認することができて、適切な在庫の判断ができます。

また、需要予測や在庫回転率等を自動で計算し、発注まで行うシステムもあります。

さらにロケーション管理(倉庫内での在庫をどこに置くか。置くところにより取り出すのに効率が違う)や、先入れ先出しを行います。

以上のような管理を行い適切な在庫を実現させます。

出荷管理

出荷管理は、お客様からの受注の受付、出荷に伴う書類を作成、出荷指示をおこない、実際に倉庫から商品を取り出し(ピッキング)積込までを一括して管理します。

お客様の注文も、電話、FAX、メール、webからと多様にあり、それらをうまく統合し、出荷することができます。

また、倉庫から商品を取り出すピッキング作業も、システムにより素早く適格におこなうことができます。

注文から出荷までを早く確実に間違いなくおこなうことによりサービスの向上になり、お客様の購入リピートが得られます。

また、システムでおこなうため、出荷数の間違いなどヒューマンエラーを防ぐこともできます。

TMS(配送管理)

配送管理とは、商品が倉庫(物流センター)から出荷された後、お客様のところに届くまでを一括管理することです。

配送管理システム(TMS)は、商品(材料)の配送に関係する情報を一元管理して、配送の効率化を実現するためのシステムです。

リアルタイムに配送状況を可視化が可能にすることで、【業務効率化】・【コスト削減】・【サービス品質向上】が期待できます。

配車管理には、勤怠管理や、コスト管理までおこなうシステムもあります。いずれにせよ在庫管理(Wms)と一括・連動する在庫管理システムで、商品の入出庫から配送までの一気通貫の管理が可能になります。

配車管理

配車とは物流の業界で使われる用語で、荷物の量や配送先に合わせてトラック(車両)や運転手(ドライバー)を割り当てる業務のことをいいます。

配車の業務を実際にする場合は、お届け先(配送先)や荷物の量の他にも運転手(ドライバー)のスキルや性格等の多様な条件を考慮する必要があり、専門的な知識と経験が求められるほど難易度の高い業務です。

配車の業務を手作業や人間がEXCELなどを使ってやるのはとても大変です。さらに時間単位での配車となるとコンピュータの計算能力を使わないとうまくいきません。そういう意味ではシステム化が必須と言えるでしょう。

進捗管理

進捗管理はリアルタイムで、配送車(トラック)がいつ出て、どこを走っていて、いつ着くが把握できるようになっています。

地図上で今、配送車(トラック)がどこにいるかがわかるシステムや、運転手(ドライバー)からの到着連絡等、リアルタイムで

受けられるようになっています。また、渋滞予測もできるシステムもあり、遅延などのお客様(配送先)への連絡が迅速にできるようになっています。

さらに、時間単位で配送を管理するためにガントチャートを使った計画と実際のずれを視覚的にわかるようになっているシステムもあり、予測と実際の把握が可能となっています。

実績管理

実績管理は進捗管理でリアルタイムに配送車(トラック)が走ったルートや時間がわかるのでそれを記録しておき、そこから実際の燃料費や高速代等かかった費用を計算し蓄積します。さらに、蓄積されたデータをもとに最適な配送ルート(最も安い燃料費・高速代のもの)を割り出し、配送にかかる時間の最適化とコストの削減を実現します。

物流システム開発に強い企業ランキングトップ10

物流システムの導入(導入の方法について詳しくは後で説明します)にあたっては、自社でシステム開発部があるにせよ、やはり、外部の会社への依頼することが多いとおもいます。それは、経験と実績がある会社に任せた方がうまくいくからです。

そこでここでは、物流システム開発に強い企業を10社紹介します。ランキングといっても開発する規模や要件によって選ぶ会社は変わってきますので、どこが1位か10位かなどは厳密には決められませんが、どこの開発会社も、特によく紹介されていて、実績のある会社となっています。

ちなみに費用は開発する規模や、パッケージソフトを使うか使わないかなどによって変動します。比較的、小規模な開発であれば数百万円、大規模なものになると数億円かかるものもあります。一概にはいくらとは言えないので見積り・問い合わせが必要です。

ダイヤ情報システム株式会社

参照元;ダイヤ情報システム株式会社

ダイヤ情報システム株式会社は、本社が東京都中央区にあるシステム開発会社です。

物流サービスを国内外で展開する三菱倉庫株式会社のシステム部門が独立して誕生したので、同社のシステム関連業務をサポートしています、その経験を活かした物流会社向けのシステム開発を得意としています。

数多くのシステム開発を手掛けており、物流業務の効率化を実現するためにユーザーの使いやすさにこだわったシステム開発をしています。

ロジスティードソリューションズ株式会社

ロジスティードソリューションズ株式会社は、本社が東京都江東区にあるシステム開発会社です。

2023年に日立物流ソフトウェア株式会社から社名を変更しました。日立物流ソフトウェア株式会社の頃から600社以上の物流の業務改善に関与しており、象印マホービン株式会社・サントリーロジスティックス会社等の大手企業との取引実績を持っています。

開発だけでなく、コンサルタントやインフラ構築まで一貫としたサービスを提供できます。

株式会社ロジエンス

株式会社ロジエンスは、本社が愛知県刈谷市があるシステム開発会社です。

物流システムのアフターサービスソリューション提供をおこなう会社ですが、もちろんシステム開発もおこなっています。

他の物流システムの会社と大きく違う点は、自社(株式会社ロジエンス)で開発したシステムだけではなく、他のシステム開発会社が提供する物流ソリューションの施行やメンテナンスまで一貫して引き受けられることです。しかも、サポートはセンターにて、24時間365日体制で受け付けており、とても安心です。

株式会社ALL.C

参照元:株式会社ALL. C

株式会社ALL.Cは、本社が神奈川県川崎市あるシステム開発会社です。

2022年7月に、株式会社イントラストから社名変更しました。

支店や営業所は全国にあり、トータルなロジスティクスサポート事業を展開しています。

※ロジスティックスは、生産工程まで含んで管理するもので、物流を中に含んでいるものですが、同一の意味で使われることもあります。

D2Cの物流システムの構築や支援が得意分野で、ロジスティクス業務の改善・可視化といった根本的な改善を得意としています。

※D2Cとは;メーカーが消費者と直接取引するビジネスモデル

もちろん、システム開発もおこなっており、多くの開発経験があります。

トーヨーカネツ株式会社

参照元;トーヨーカネツ株式会社

トーヨーカネツ株式会社は、本社が東京都江東区にある東証一部上場企業のシステム開発会社です。

倉庫管理システムや仕分けシステムなどの物流システムの開発実績が大変、豊富です。

同社は、様々な物流業界へのシステム導入の実績を持っています。導入先の物流業界の会社からは、システムの提案だけではなく、システムを活用しての業務効率化や生産性の向上をコンサルしてくれる企業と高評価されています。

特に通常業務をやりながらの、大規模な物流システムの導入は難しいのですが、同社は、経験が豊富なので、問題なく進めることができます。

日軽物流株式会社

参照元;日軽物流株式会社

日軽物流株式会社は、本社東京都が東京都港区にあるシステム開発会社です。

日軽物流株式会社は、日本では有数のアルミニウムの総合メーカー日本軽金属グループの一員として物流を主にした事業を行っています。もちろん、システムの開発も行っており、グループの会社だけではなく、グループ外の企業向けにも様々な要望に合わせたシステムを提供しています。例をあげれば、バーコードを使用した物流の管理で、出荷・輸送・納品まで一貫とした管理ができるシステムや、【食品・酒類】などの賞味期限のある商品を考慮した入出庫在庫管理システムなどの開発の実績があります。

株式会社エス・エー・ティー

参照元:株式会社エス・エー・ティー

株式会社エス・エー・ティーは、本社が東京都中央区あるシステム開発会社です。

物流だけでなく様々な業種の業務支援システム開発の経験がありますが、特に物流の業界向けのシステム開発を得意としています。これまでには、倉庫管理システムや配車管理システムなどを開発しています。

自社で開発したパッケージ製品である「CLS物流管理.net with Smart Client」は、インターネットを利用して複数の営業所に点在する在庫の情報を一元で管理することができるシステムなので、拠点が複数ある物流の会社でも情報の一元管理ができます。

※パッケージ製品:パッケージとはパッケージソフトの略で、複数の会社で標準的に使えるようにあらかじめ作られたソフトウェア(アプリ)です。

有限会社APRサービス

有限会社APRサービスは、本社が福岡県嘉麻市にあるシステム開発会社です。

有限会社APRサービスは、創業当初は物流ではなく、印刷業から起業しました、やがて、DMの封入や発送代行の事業を手掛けて、今、現在は【物流コンサルティング・倉庫管理】を行っています。特徴としては、依頼された会社の物流システムが効率が悪いまは請け負わず、必ずコンサルティングとシステム開発をセットして、倉庫内の作業を効率することや物流コストのダウンなどの課題を解決します。そのようにして、依頼主の物流の会社がおこなう業務に合わせたシステムを構築して、最適な効率化を追求します。

トーエイ株式株式会社

参照元:トーエイ株式株式会社

トーエイ物流株式会社は、本社が埼玉県久喜市にあるシステム開発会社です。

1963年の設立で、50年以上の歴史を持ち、【食品メーカーの業務効率化・カー用品メーカーの物流合理化の提案】などの物流の業務支援の経験があります。

自社のパッケージ製品があり、名前を倉庫管理システム「EVO-1」といいますが、入荷や出荷作業を一元管理できます。また、それだけではなく、ピッキングの進捗を可視化することも可能です。繁忙と時間があく時との波が大きい物流の業務で、最適な【入荷出荷管理や配車手配、物流管理】などを行い、適切な人員の配置に役立てることができます。また、EVO-1はパッケージソフトですが、クライアントの商品特性に応じたカスタマイズが可能となってます。

ホンダロジコム株式会社

参照元:ホンダロジコム株式会社

ホンダロジコム株式会社は、本社が愛知県春日井市にあるシステム開発会社です。

ホンダロジコム株式会社は、【物流システム開発事業・物流コンサルティング事業・物流アウトソーシング事業】などの物流業務関連事業をメインとしている企業です。歴史は、55年と古く、従業員は1,800名を超えます。拠点は、東海・関東・関西各地に18あり、海外では3つの拠点があります。特徴として、物流のシステム開発ではバーコード機器を使用した物流システムを得意とし、【入出庫管理・在庫管理システム】の構築、[作業能率の分析・改善]・[出荷履歴の管理]などが可能です。

物流システムの導入方法

物流システムの導入にはいくつかの方法があります。ここでは物流システムの導入方法について詳しく説明します。

そもそも物流システムを導入するにはいくつかのパターンがあります。

- 自社の業務にあわせて、0からシステムを開発する。

- すでに使っている自社のシステムを刷新する

- パッケージソフトを使い、自社にあわせてカスタマイズする。

費用は、自社の業務にあわせて、0からシステムを開発するのが一番かかります。比較的、安く済むのがパッケージソフトを使うことです。ただし、自社の業務にあわせてカスタマイズ(改造・修正)が必要となる場合が多いので、その費用は発生します。

小規模の物流システムをパッケージソフトを使えば、費用は何百万で済む場合もありますが、大規模なものだと何億円もかかるものもあります。

また、自社でサーバー(コンピュータ)や通信環境という設備やソフトウェアを保有してシステムを構築するオンプレミスというやり方と、クラウドという設備やソフトウェアを遠くにあるセンターのものを使うというやり方があります。

クラウドで構築すると安く済む場合がありますが、通信費や使用料など、おもわぬ費用がかかる場合もあります。

物流システムの導入ステップ

通常、システムを開発する場合は、いくつかの工程があります。大雑把に言うと以下のようになります。

要件定義

設計

開発

テスト

実装

ここでは、この工程に沿って、物流システムの導入について説明します。

要件定義とシステム選定

最初の工程は、要件定義になります。要件定義とはどのような機能が欲しいか、システムを導入する目的はなにかを開発会社がヒヤリングしてまとめていきます。

この時点で、委託してる開発会社とうまくコミニケーションが取れないとおもわぬトラブルになります。本当は違うことがしたかったとか、操作性がもっとこうなって欲しい等を詰めておかないとおもっていたものと違ったものができてしまう場合もあります。

パッケージソフトの場合は、デモ等でイメージができますが、0からシステムを作る場合は注意が必要で、まずは、作るところを限定して、段階的に積み上げていくやり方の方が安心できます。

また、自社では、どのようなシステムが業務にあうのかなどの選定もとても大事です。

そういう意味では、開発会社は実績のある経験の高い会社に頼むのが大事だと言えます。

実装とトライアル

システムが、開発まで終わるとテストを何回か繰り返します。このテストは、プログラミングされたものを単体でテストするから始まり、いくつか組み合わせてのテスト、実際の業務と同じことをやるテストといくつか段階があります。

このテストを確実にやっておかないと、後で大変なことになります。銀行システムで、よく障害が起こったなどニュースになることがありますが、どうしてもソフトウェアには不具合がつきものですので、このテストの段階で0に近いように取り除くことが必要です。

テストが合格ラインまでいけば、次は実装となりますが、実装の段階で問題となるのは、通常の業務は続けていないといけないということです。

なので、最初のうちは並行で稼働するということになりますが、そのため、実装する部分を限定し、段階的に適応していくことが望ましいです。

実際に業務でシステムを使うと、おもわぬことが起こる場合もあるので、トライアルを何度か繰り返し、徐々に新しいシステムへ業務を適応していくことが成功につながります。

物流システムの研究所の役割

物流システム研究所は、物流に関わるすべての課題を解決するコンサルティングをする会社です。

物流システム研究所は、単なる物流システムの構築だけでなく物流を通じての新たな企業価値づくりに取り組み、今まで考えていなかった新たな物流を作り出するお手伝いをします。

徹底的な現場への調査と膨大なデータを分析して、お客様の現在の課題をあきらかにして、解決します。

また、今までのいろんな種類の業界の物流にか関わってきたので、新たな発想で、新しい物流の姿を考え出します。

今、現在では、不況が続き、また、これから運転手が足りなくなるという深刻な問題がおきています。こんな時こそ研究所の研究と経験が必要とされます。

また、新たに物流に参画される企業にも製造から倉庫へ、出荷から配送へと物流全体を通してのコンサルティングがおこなえます。

まとめ

物流システムの要点、 物流システムの将来の可能性など

物流は6つの機能を持ちます。

【運送や配送】

【倉庫への保管】

【荷受】

【流通加工】

【情報処理】

です。

物流システムはこれら6つの機能すべてに関わり、一気通貫で管理して、お客様の元へいかに早く商品を、コストを最小にして届けることを目的とします。

物流システムは大きく分けると、在庫管理(WMS)と配送管理(TMS)の2つになります。

物流システムを導入するメリットは、簡単に言うと各業務の効率化ができて、コストダウンに繋がるということ、また、データの保存もできて、分析や改善に役立てることができるということです。

デメリットとしては、導入にあたっては、従業員へのドーレニングが必要なことと、多額の費用(先行投資)がまずかかるということです。

在庫管理(WMS)をさらにわけると、

入荷管理

棚卸管理

在庫管理

出荷管理になります。

配送管理(TMS)をさらにわけると

配車管理

進捗管理

実績管理になります。

物流システムは上記の管理をシステム化(デジタル化)して、一貫として管理できるようにして、作業の効率化とコストダウンをはかるものです。

物流システムの導入には、

0からシステム開発をおこなう

すでにあるシステムを改造・修正・拡張してつくる

パッケージを使う

という方法があります。

0からシステムの導入をおこなうのが一番、費用がかかり、大規模なシステムですと、億単位のお金が必要です。

昨今のコンピュータ技術の進歩(AI・クラウド・ロボット)によりさらに効率化やコストダウンが計られる物流システムが生まれてくると予想されます。現に今は、空中でドローンを使った配達システム等が開発・実験されています。

物流システム開発会社の選定に迷った場合は、実績豊富な株式会社Jiteraに一度ご相談ください。貴社の要件に対する的確なアドバイスが提供されると期待できます。