脆弱性診断は、システムやソフトウェアに存在するセキュリティ上の欠陥(脆弱性)を洗い出し、攻撃されるリスクを事前に把握する調査・検査のことです。

本記事では、脆弱性診断について、その必要性、検査の種類、診断方法、おすすめのツール、注意点などを詳しく解説します。

脆弱性診断について理解することで、自社の情報システムをより安全に運用できるようになりましょう。

本業でシステムエンジニアをしています。 分かりやすい記事を心がけています。

脆弱性診断とは

脆弱性診断とは、アプリケーションセキュリティ対策の一つとして、Webアプリケーションやネットワークシステムにセキュリティ上の脆弱性がないかを検査することです。

システムやソフトウェアに存在するセキュリティ上の欠陥を事前に発見・対策することで、不正アクセスやデータ漏えい、サービス停止などのリスクを回避できます。

脆弱性診断では、自動化ツールやペネトレーションテストなどの手法を用いて、システムに存在する脆弱性を網羅的に調査します。

Webアプリケーションであれば、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングといった脆弱性が潜んでいないかをチェックします。

そして、発見された脆弱性については深刻度を評価し、対策の優先順位を付けて対応していきます。

報告書には発見された脆弱性の箇所、内容、深刻度が詳細に示されています。この情報をもとに、セキュリティチームが対策を立て、修正します。

脆弱性が放置されると、不正アクセスを許しかねないため、定期的な診断が重要なのです。

脆弱性診断が必要な理由3選

脆弱性診断とは、システムのセキュリティ上の欠陥やリスクを洗い出し、改善につなげるプロセスです。

データ漏洩やサービス停止の事故を未然に防ぐには、脆弱性診断が必要不可欠となります。

ここではその効果や必要性について解説します。

脆弱性診断が必要な理由は、次の3つです。

- セキュリティ事故を未然に防げるため

- 法令で義務付けられているケースがあるため

- セキュリティ対策の実効性を測定する指標になるため

理由1. セキュリティ事故を未然に防ぐため

脆弱性診断が必要な理由の1つ目は、セキュリティ事故を未然に防げるためです。

ウェブサイトやシステムに脆弱性があれば、そこから不正アクセスされる可能性があります。

システムに不正アクセスされるとお客様の個人情報漏洩やサービス停止といった事態につながりかねません。脆弱性診断でリスクを洗い出し、対策することが重要です。

理由2. 法令で義務付けられているため

2つ目は、法令で義務付けられているケースがあるためです。

個人情報保護法では、情報漏洩事故を防ぐためのセキュリティ対策が求められます。

金融業界では、金融庁のガイドラインで脆弱性診断が必須と定められています。

理由3. セキュリティ対策の実効性を測定する指標になる

3つ目は、セキュリティ対策の実効性を測定する指標になるからです。

ウェブサイトやシステムの脆弱性数・深刻度を定量的に把握できます。

セキュリティ対策に取り組む前と後で診断を行い、その効果を測ることも可能です。

このように、脆弱性診断は単なる義務ではなく、セキュリティ全体を高める上で欠かせないプロセスなのです。

定期的に脆弱性を発見・解消することで、サイバー攻撃に対する防御力を高められます。

サイバー攻撃の被害に遭うリスクを最小限に抑え、安全なシステム運用を実現できるのが、脆弱性診断の大きな効果ともいえるでしょう。

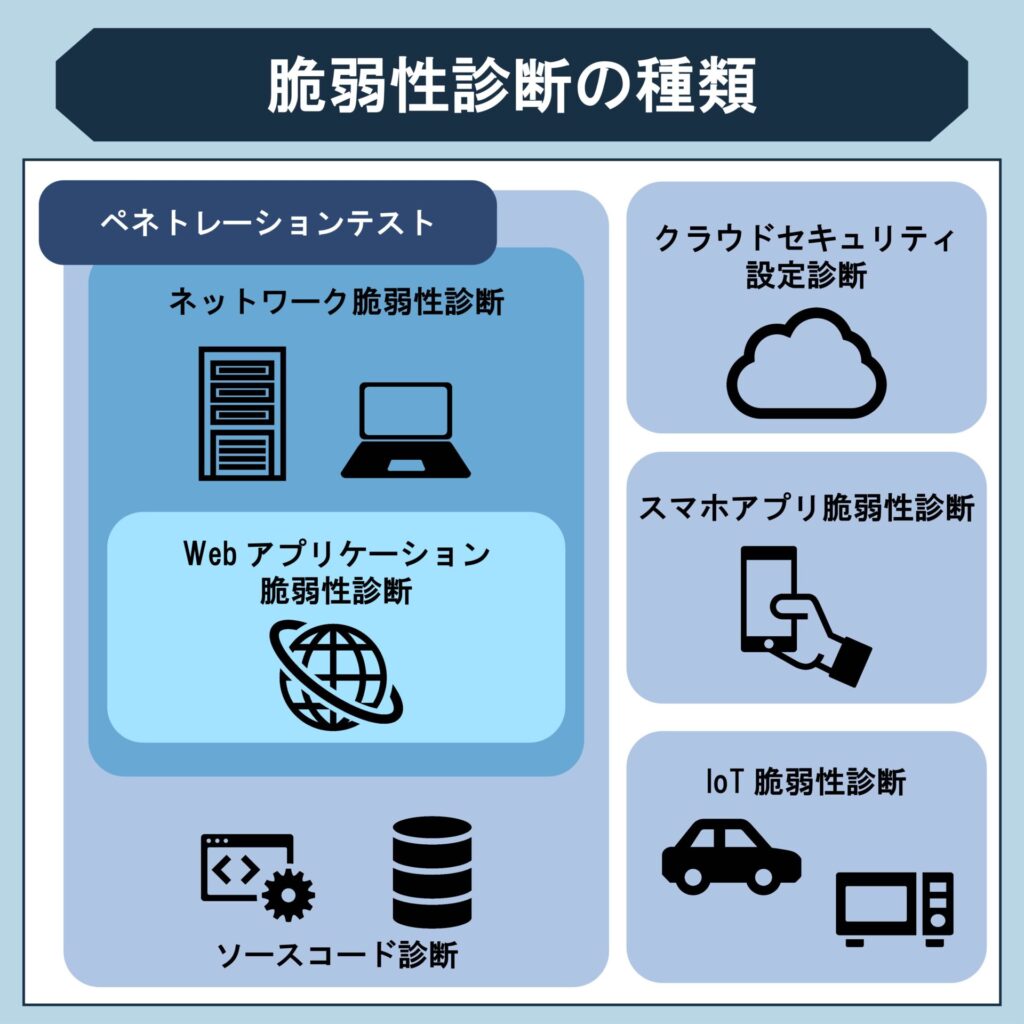

脆弱性診断の種類

ここでは、主に三つある異なるアプローチの脆弱性診断をご紹介します。ブラックボックス診断、ホワイトボックス診断、そしてグレーボックス診断です。

これらの診断は、それぞれ方法や視点が異なるため、その目的や方法に合わせて、適切な診断方法の選択が重要です。

| 診断の種類 | 特徴 |

|---|---|

| ブラックボックス診断 | 外部からの視点のみを用いたシステムのセキュリティ評価。内部構造やソースコードに関する情報は不使用。主に外部からアクセス可能なシステムの脆弱性を特定するが、内部の複雑な脆弱性や論理的な欠陥の発見は困難。 |

| ホワイトボックス診断 | システムやアプリケーションの内部情報を詳細に分析。ソースコード、アーキテクチャ、データベース構成などの包括的な情報を利用。内部からの脅威や設計上の問題を明らかにするが、時間とコストがかかる。 |

| グレーボックス診断 | ブラックボックス診断とホワイトボックス診断の中間的な診断手法。一部の内部情報と外部からの視点を組み合わせてセキュリティ評価を実施。現実的なセキュリティ評価が可能で、内部と外部の両方の視点から脆弱性を検出。 |

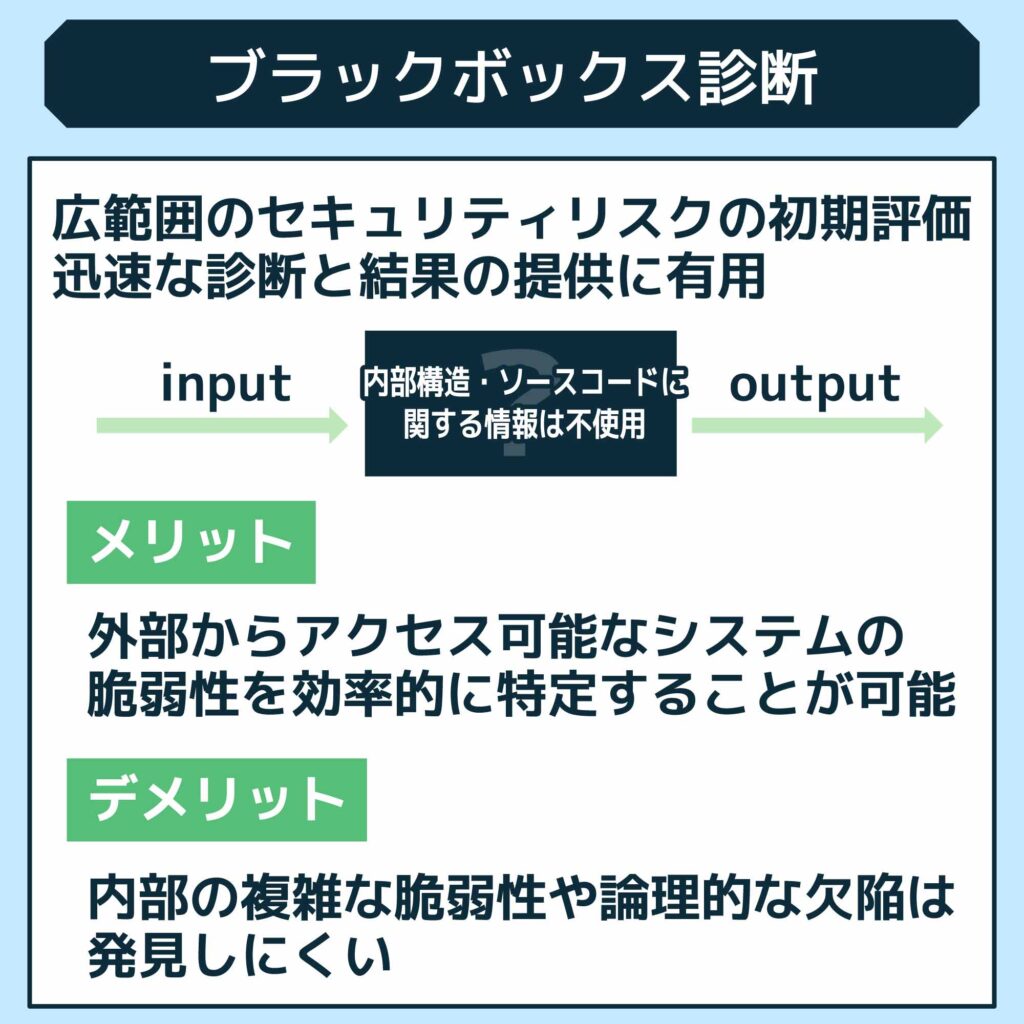

ブラックボックス診断

ブラックボックス診断は、実際の攻撃者と同様の環境下で、外部からの視点のみを用いてシステムのセキュリティを評価するアプローチです。

外部からアクセス可能なシステムの脆弱性を効率的に特定することが可能ですが、内部の複雑な脆弱性や論理的な欠陥は発見しにくいという欠点があります。

したがって、ブラックボックス診断は、広範囲にわたるセキュリティリスクの初期評価に適しており、迅速な診断と結果の提供が求められる場合に特に有用です。

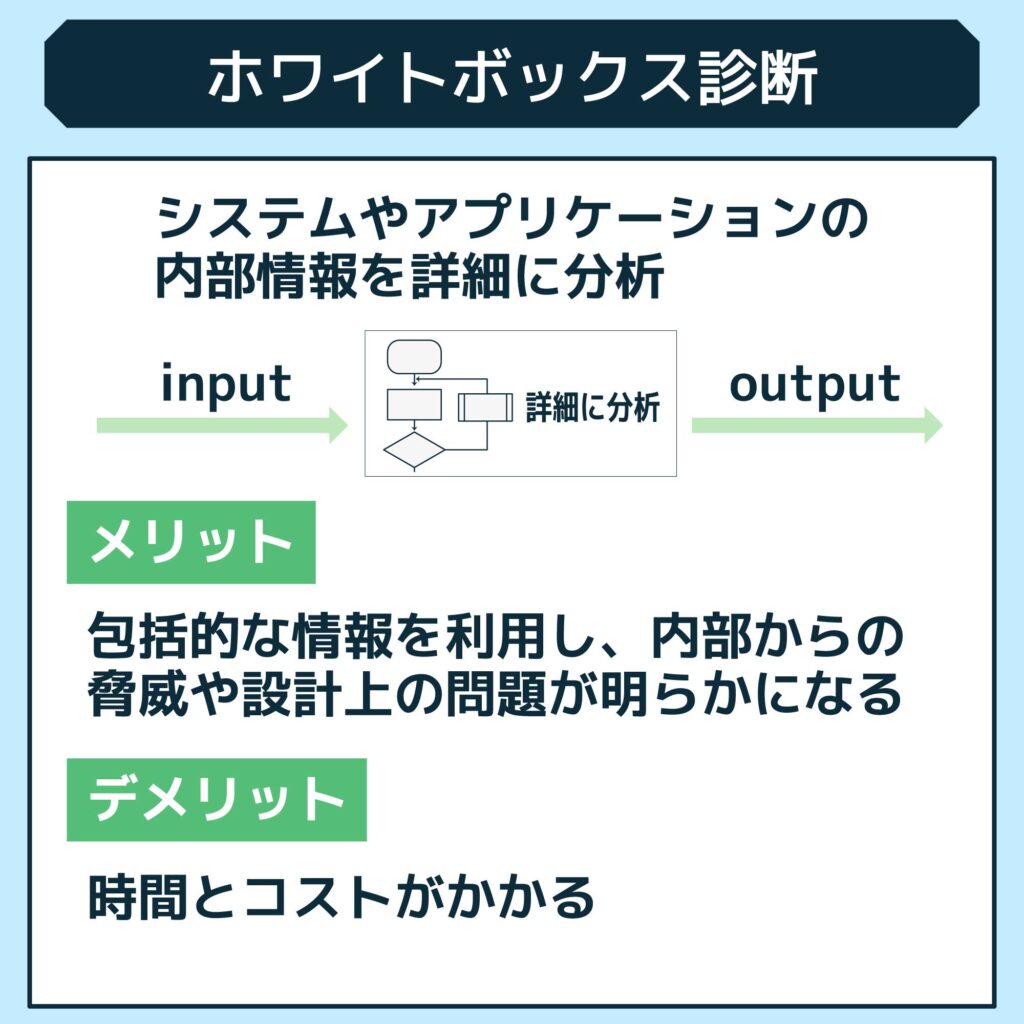

ホワイトボックス診断

ホワイトボックス診断は、システムやアプリケーションの内部情報を詳細に分析することに重点を置いたアプローチです。

この方法では、ソースコード、アーキテクチャ、データベース構成、その他内部文書など、システムの内部構造に関する包括的な情報が利用されます。隠れた脆弱性や複雑なセキュリティリスクを深く掘り下げることを可能にします。

しかし、詳細な分析と高度な専門知識が必要であるため、時間とコストがかかるという欠点があります。

そうではありますが、ホワイトボックス診断は、システムの包括的なセキュリティ評価において不可欠な要素であり、特に重要な情報を扱うシステムにおいて、全面的なセキュリティ評価が必要な場合に適しています。

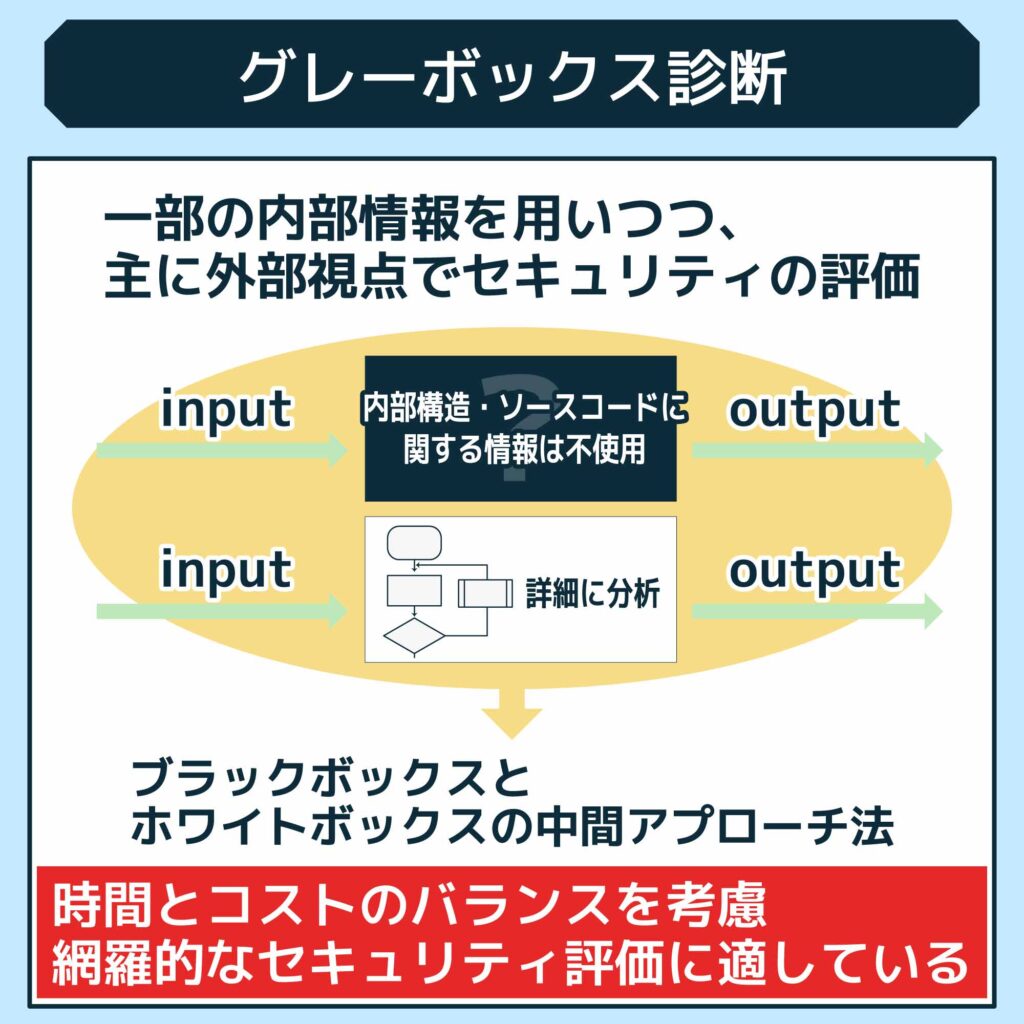

グレーボックス診断

グレーボックス診断は、ブラックボックス診断とホワイトボックス診断の中間に位置づけられるアプローチです。

グレーボックス診断は、時間とコストのバランスを考慮しつつ、比較的網羅的なセキュリティ評価を実施する際に適しており、多くの企業にとって実行可能で効果的な選択肢となります。内部と外部の両方の視点を組み合わせることで、脆弱性診断の精度を高め、より包括的なセキュリティ対策を講じることが可能になります。

脆弱性診断の方法

脆弱性診断には大きく分けて、自動ツールを駆使するやり方と、セキュリティ専門家による手作業での診断の2通りがあります。

それぞれ一長一短があるため、業務や予算に合わせ、適切な診断を選ぶことがポイントです。

ツールによる自動診断

脆弱性診断ツールを使うことで、短時間で多くの項目を自動検査できます。しかし誤検知もあるので、結果の精査が必要です。

脆弱性診断によく使われるのは、SAST(静的アプリケーションセキュリティテスト)ツールです。

ソースコードを解析して脆弱性をチェックするため、開発段階での導入が適しています。また、巧妙なロジックの欠陥も発見できるメリットがあります。

一方で、DAST(動的アプリケーションセキュリティテスト)ツールもあります。

実際にサイトやアプリケーションにアクセスし動作を確認するため、運用段階での使用に向いています。ただしソースコードがない場合は使用できません。

いずれも、短時間で広範囲の脆弱性検知が可能なので、効率的なセキュリティ診断に利用されています。ただしツールの精度には限界もあるので、人の目視による確認が欠かせません。

専門家による手動診断

人の目で直接システムを確認するので、精度が高い反面、コストと時間がかかります。

手動による脆弱性診断は、セキュリティ専門家が実際に対象システムにアクセスし、脅威を想定したテストを繰り返し行います。

アクセス権限の総当たり、サービス妨害の試行、不正入力の解析など、人間ならではの柔軟な検証が可能です。

専門家による手動診断は、自動ツールでは見落としがちなロジック上の欠陥や、システム間の複雑な関係性から生まれる隙間に着目できるのが強みです。一方で、手間とコストがかかるのがデメリットです。

このため、より高度なセキュリティが求められる金融機関や官公庁などでは、自動ツールによるスクリーニング後、手動による本格的な診断が行われるケースが多いです。

手動での脆弱性診断のやり方

自社で脆弱性診断を手動で実施する際には、いくつかのステップを踏む必要があります。準備不足で診断を始めると、脆弱性が見落とされたり把握しきれなかったりすることにつながります。

ここでは、手動診断を効率的かつ確実に進めるための基本的な一連の流れを解説します。一つひとつの段階を抜かさずにこなしていけば、システムのセキュリティ確保が明確になっていきます。

自社で脆弱性診断を手動で実施する場合、次の手順で作業を進めていきます。準備から結果確認、是正まで一つひとつ確実に行うことがポイントです。

1. 診断対象の整理

まずは、診断対象とするサービスやアプリケーションを決めます。Webサイト、業務システム、スマートデバイスのアプリなど、セキュリティ診断が必要な範囲を設定します。

診断対象には、サーバやネットワーク構成だけでなく、オンプレミスとクラウドのどちらを使っているか、端末の種類は何か、認証はどうなっているかなど、利用環境の詳細も含めて整理します。

対象が広すぎると、手間と日数がかかりすぎるので、予算と工数に応じてある程度の範囲制限が必要です。Webサイトであれば最もリスクが高いと思われる機能を優先的にチェックする、といった対象の優先度付けも重要です。

セキュリティ診断をしたことのないシステムであれば、システム全体像を事前に把握しておくことも重要なポイントです。ブラックボックスのまま診断を開始すると、脆弱性が見えにくくなります。

2. 事前準備

診断に必要なツールや許可を用意します。

主に使用するのは、脆弱性スキャナやプロキシ、パケットキャプチャツールです。ブラウザやファジングツールも使います。オーセンティケータやエクスプロイトツールも準備するのが理想的です。

これらのツールや、システムに一時的に影響を与える可能性のある診断作業を実施するため、運用チームより事前許可が必要になります。作業日時の調整、監視体制、緊急時のエスカレーション体制も事前に決めておきます。

診断エリアも含めネットワークを分離し、検査用のサーバやクライアントを用意します。テスト環境であれば、本番データをマスキングするなどの事前処理も欠かせません。

こうした準備作業を確実に行っておかないと、診断自体が上手く実施できなかったり、脆弱性の見落としにつながったりする危険性が高くなります。

3. 診断の実施

脆弱性の有無を確認する作業を進めます。

ここでやることは基本的には、敵対者の視点でシステムに不正アクセスを試みることです。実際のクラッカーが行う手口を汲み取り、それを再現することで脆弱性を洗い出していきます。

具体的なやり方としては、クロスサイトスクリプティング、SQLインジェクション、セッション管理の総当たり、サービス過負荷によるDoS攻撃、認証回避、NASの暴露検知、データ改ざんなどが主なテスト項目です。

また、既知の脆弱性だけでなく、これまでにない新手の攻撃を試行錯誤するのも重要です。ソーシャルエンジニアリング的要素も可能な限り取り入れることで、人為的ミスに起因する隙間が発見しやすくなります。

診断作業自体には相当の知識と経験が求められます。作業完了後は忘れずに診断用のアカウントやツールを削除することも大切です。

4. 診断結果の確認

発見された脆弱性の内容を分析します。

診断で検出された脆弱性は、リスクの大きさや緊急度に応じて優先順位付けします。影響範囲やセキュリティへのダメージ度も確認していきます。

診断結果を確認したら、発見事項を整理した報告書作成と結果の概要を外部に共有するのがおすすめです。外部のセキュリティ専門家から助言を得ることで、より確実な対策検討につながります。

また、今回新たに検知されなかった脆弱性でも、過去に指摘済みで放置されているものが無いかを再確認する必要があります。見落としていた古い脆弱性が思わぬ形で問題化することもあると覚えておきましょう。

5. 脆弱性の修正

脆弱性をなくすための対応を行います。

脆弱性診断で発見された欠陥について、短期的な回避策と根本原因の除去を並行して進めます。緊急度が高いものから、優先的に対応していきます。

応急措置としては、ファイアウォールで攻撃を遮断する、認証回数を制限する、脆弱性部分のサービスを一時停止する、といった切り分けができます。こうした当面の防御策を実施した上で、コード修正や構成変更などによって本質的な解決を図っていきます。

このとき、脆弱性そのものを生み出した、根本的要因も可能な限り特定・除去します。セキュリティ教育の強化や、安全なコーディング作法の徹底などを進めることも大切な視点です。

是正後は、再度診断を実施し、脆弱性がきちんと解決されたことを確認します。必要に応じて外部機関による検証も得るとよいでしょう。

脆弱性診断実施する際の注意点

脆弱性診断は、ウェブサイトやシステムのセキュリティ対策として有効な手段です。ただし、実際に効果を発揮するには、社内での運用面での配慮が欠かせません。診断結果を最大限に活用するためのポイントを整理しましょう。

脆弱性診断は有効なセキュリティ対策ですが、実効性を高めるにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。成果を最大化させる小技について解説しましょう。

脆弱性診断の必要性を社内で共有しておく

脆弱性診断は、全社的な理解と協力体制が大切です。

このため、脆弱性診断の重要性について、社内のコンセンサスを得ておくことが不可欠となります。セキュリティ担当部署のみならず、経営陣を含めて、システム開発部門、運用部門に至るまで、一体となった取り組みが求められます。

このとき、互いの立場を尊重し、データセキュリティ確保と事業継続の両立を目指していく姿勢が重要です。診断作業による一時的な業務停滞も避けられませんが、最終的なメリットは大きいことを理解してもらう必要があります。

また、脆弱性が放置された場合の潜在的な損失リスクも十分に説明し、セキュリティ意識の向上に努めることが望まれます。外部からの不正アクセスは決して他人事ではなく、常日頃からの対策が欠かせないことを社内文化として醸成することが大切です。

脆弱性診断をスケジュールに含めて計画する

脆弱性診断を単発の活動にしてしまうと、セキュリティ対策としての実効性が大きく低下してしまいます。最新のサイバー攻撃や手口の変化に対応できなくなります。

診断後は、発見事項の改善をした上で、次回の再診断までに新たなシステム変更が行われていないかを必ず確認します。効果的なPDCAサイクルを回すことで、セキュリティレベルの向上につなげることができます。

継続的なセキュリティ対策をする

診断後のフォローも欠かせません。

脆弱性診断を、一過性のイベントとして終わらせてしまうことなく、継続的なセキュリティ対策へとつなげていくことが大切です。単発の診断後、発見された欠陥の改善をしたとしても、しばらくすると同じような問題が再発する可能性が高くなります。

全社的なセキュリティ意識向上、安全なシステム構築の運用ルール徹底、開発プロセスへのセキュリティ導入など、業務全体としてセキュリティを内包していく仕組み作りが必要です。

専門企業の意見も参考にする

専門家の意見も参考にするとよいでしょう。

自社だけでセキュリティ対策を完結させようとすると、リスクが高くなります。

外部のセキュリティ企業と連携すると、中立的な立場から、最新の技術動向に照らした助言が得られます。

また、クラウドセキュリティサービスを活用して、複数の防御ラインを張ることも効果的です。

自社内に高度なセキュリティ監視基盤を構築するより、低コストで高度な対策を実現可能です。

このように、マネージドセキュリティサービスを利用したり、要所で外部診断を入れたりすることを検討するのもおすすめです。

まとめ:脆弱性診断でセキュリティ対策をしましょう

サイバー攻撃の高度化に伴い、システムの脆弱性を定期的に検査し、適切に対策を講じることが欠かせない時代になっています。

脆弱性診断をするときは、Webアプリケーション、ネットワーク、システムなど、診断対象に合わせた適切な手法を選ぶことが重要です。

自社の課題把握やセキュリティ対策が十分でない場合、実績豊富なWeb系開発会社に相談しましょう。

株式会社Jiteraでは、AIを活用した開発プラットフォームを提供することで、開発スピードの向上とセキュリティ対策の強化を同時に実現します。ぜひお気軽にお問い合わせください。