「マルウェアとは何か?」

「どのような対策があるのか?」

自社システムのセキュリティについて不安を抱えている人は、上記のような疑問を持っているのではないでしょうか。

さまざまなリスクに備えるためにマルウェア対策は必要不可欠です。

しかし、マルウェアについては、漠然としか知らないという人が多いでしょう。

本記事では、マルウェアとは何か、どんな対策方法があるのか、おすすめのアプリ・ソフトは何かなどを紹介します。

自社システムにセキュリティ対策を導入する際の参考にしてください。

WEBライター歴12年です。IT系の記事執筆経験は豊富にあります。

マルウェアとは?定義や特徴を解説

マルウェアとは、不正アクセスや情報漏洩などを引き起こすために開発されたソフトウェアです。潜伏性や隠蔽性、拡散性といった性質を有しています。

たとえば、ランサムウェアやスパイウェア、ワームなどはマルウェアの一種です。感染すれば甚大な被害が生じるリスクがあり、対策が重要になります。

以下ではマルウェア対策のために知っておきたい基礎知識として、正式な定義や特徴について紹介します。

マルウェアの正式な定義

マルウェア(Malware)とはコンピュータに不正な動作や有害な動作を指せる意図で開発されたソフトウェアやコードを指します。英語の「Malcious(悪意のある)」と「Software(ソフトウェア)」を組み合わせた造語です。

たとえば、ウイルスやワーム、スパイウェア、トロイなどがあります。感染すれば不正アクセスや情報漏えいのリスクがあり危険です。

マルウェアはIT技術が登場した初期からあります。しかし、当初は人を困らせる程度のものが主流で大きな実害はありませんでした。

その後、IT技術が進展するとともに愉快犯ではなく金銭を目的としたものが登場します。現在では国家組織や犯罪組織が主導するタイプもあり危険です。

マルウェアの特徴

マルウェアの特徴として以下の4点が重要です。

- 潜伏性

- 隠ぺい性

- 拡散性

- さまざまな症状を引き起こす

潜伏性があるため、中には長期間に渡って潜んでいるものがあります。そのため、バックアップデータにまで潜んでいることがあり注意が必要です。

また、隠ぺい性があるため、被害に気がつかない場合があります。たとえば、プロセスを隠ぺいして正規のアプリケーションと誤認させるケースです。プロセスそのものを表示させないタイプもあります。

拡散性の強いものがり、不特定多数の人に被害が広まることが多いです。Webサイトの広告やメール、アプリ、USBドライブなどが主な経路です。

さまざまな症状が引き起こされ、種類によって症状は大きく異なります。

主な症状は、パフォーマンスの低下やポップアップ広告が大量表示される、勝手にシャットダウンされるなどです。

マルウェアの種類と実際の感染事例

代表的なマルウェアは以下の3つです。

- ランサムウェア

- スパイウェア

- サーム

現在でも上記のマルウェアの被害に悩まされているケースは少なくありません。情報流出や不正アクセスなどの被害が発生しています。

マルウェア対策をする上でそれぞれの種類の違いを理解することは大切です。また、具体的な事例を知っておくことで効果のある対策を取れるでしょう。

以下では、マルウェアの主な種類の特徴や事例について紹介します。

主なマルウェアの種類

代表的なマルウェアを3つ紹介します。

- ランサムウェア

- スパイウェア

- ワーム

ランサムウェアとはコンピュータをロックしたり、暗号をかけたりして使用不能にし、元に戻すための身代金を要求するタイプです。

スパイウェアは情報を収集して外部に送信するタイプを指します。

ワームは自己増殖できて感染速度と感染力が高いタイプです。

上記3つのマルウェアについて、それぞれ詳しく紹介します。

ランサムウェア

ランサムウェア(Ransomware)は「Ransom」と「Software」の造語です。「Ransom」は英語で身代金を意味します。

ランサムウェアはパソコンを使用不能の状態にした上で復旧と引き換えに身代金を要求するのが特徴です。ファイルが暗号化されるため、自力で復旧させるのは困難になります。

WannaCryやTeslaCrypt、CryptoWallなどが有名です。WannaCryは2017年に世界150カ国以上で被害が発生しました。主に法人をターゲットとして世界中に被害が拡大した事例です。

要求に従って身代金を支払ったとしても元に戻るとは限りません。実際にお金を支払ってデータが元に戻ったケースもあれば、完全に復旧できなかったケースも多いです。

現在の主流は組織を標的にしてネットワーク内に存在するすべての端末を攻撃するタイプが増えています。企業側でしっかりと対策をしておかないと甚大な被害が生じるリスクがあるため注意が必要です。

身代金は支払うべきでなく、未然に防ぐことが重要になります。パスワードの管理やメールの添付ファイルへの警戒などが大事です。

スパイウェア

スパイウェアとはコンピュータに不正に侵入し、パフォーマンスの低下やセキュリティの侵害が引き起こすマルウェアです。

パソコンの個人情報を外部に流出させたり、パソコンを勝手に動作させたりします。他にも、不要なポップアップの表示や特定のWebサイトへ強制的に誘導するなど被害は多数です。

主な種類として、アドウェアやキーロガー、リモートアクセスツール、トロイの木馬などがあります。特にトロイの木馬は有名で、感染後にリモートアクセスできるバックドアを設置し、不正行為を行うのが特徴です。

スパイウェアはユーザーが気づかずにインストールするケースが多いです。たとえば、フリーソフトに埋め込まれていて感染する事例があります。

スパイウェアの中には目立つ動作を起こさないものもあり、気づかずに情報を流出させる恐れがあるため注意が必要です。コンピュータの定期的な検査で発見できます。

感染を未然に防ぐためにOSを最新の状態に保つことや怪しいソフトのインストールを避けることなどが重要です。不審なサイトやメールにアクセスしない、怪しい広告を開かないなども重要になります。

ワーム

ワームは自己複製能力があり、なおかつ感染力と拡散力が高いのが特徴です。主にメールやネットワーク、外部端末から感染します。

ワームに感染するとパソコン内の情報を抜き取られて流出される可能性があるため危険です。他にもパソコンのパフォーマンスの低下や勝手にメールを送信される、パソコン内のデータを暗号化されるといった被害もあります。

ワームはネットワークを介して別のデバイスに次々と感染していくのが特徴です。宿主のファイルを必要とせず単独で増殖できるため、すぐに広まります。

2004年にはMyDoomによる被害が拡大しました。メールから感染し、大量にメールが送信される症状によって世界中に被害が広がった事例です。

2014年に発見されたEmotetは現在でも被害が続いています。メールの添付ファイルからEmotetに感染し、個人情報が盗まれます。なりすましメールにより被害が拡大し、被害報告が相次ぎました。

対策はセキュリティソフトの導入やOSのアップデート、怪しいメールやファイルを開封しないなどが大事です。感染した場合は隔離した上で完全に駆除します。

マルウェアの事例の中でも特に報告が多いのがワームです。定期的に新しいものが登場し、世界中のコンピュータが被害にあっています。

マルウェアによる実際の感染事例

マルウェアの感染で大きな被害が起きたことで有名なのがランサムウェアの「WannaCry」による事例です。

「WannaCry」は単なるランサムウェアではなく、ワームの手法も取り入れています。感染した後で自己増殖して別のデバイスへと感染拡大していくのが特徴です。

「WannaCry」に感染するとファイルが暗号化されてしまい、身代金を要求されます。2017年にはイギリスの医療施設が次々と「WannaCry」の被害にあいました。

「WannaCry」の影響によってコンピュータが停止し、紙やペンによる業務を強いられます。中には診察や手術などをすべてキャンセルした病院もありました。

イギリスで「WannaCry」の被害が広まったのは、WindowsXPが現役で使われていたからです。サポートが切れていてシステムを最新の状態に維持できず、被害を防げませんでした。

被害を防ぐためには、最新の環境を整えることが大事です。

おすすめのマルウェア対策ソフト3選

マルウェアに備えるためにはセキュリティソフトの導入が必要不可欠です。マルウェアの侵入を検知し、隔離や駆除ができます。定期的にスキャンを行い、感染していないか調べることも可能です。

マルウェア対策ソフトとして以下の3つのソフトをおすすめします。

- ノートン360

- ZERO スーパーセキュリティ

- Kaspersky

次から、それぞれのソフトの特徴を紹介します。

ノートン360

| 商品名 | ノートン360 |

| 対応OS | Windows、Mac、Android、iOS |

| 料金(スタンダード) | 1年版 1台4,780円

3年版 1台11,980円 |

| サポート | ・電話(10:00~19:00)

・チャット(24時間対応) |

| 機能 |

|

ノートン360はWindowsからMac、Android、iOSにまで対応しているソフトです。スタンダードプランからデラックスプラン、プレミアムプランまで用意されています。

スタンダードプランの料金は1年版が1台4,780円、3年版が1台11,980円です。スタンダードプランでもマルウェアの対策の機能は備わっています。

サポート体制は電話とチャットに対応しているのが特徴です。電話は10時から19時まで、チャットは24時間受け付けています。

豊富な機能が用意されているのがノートン360の魅力です。たとえば、Windows 向けクラウドバックアップを利用すると、ファイルや文書などを保存できます。データ損失の被害に備えることが可能です。

ノートンセキュアVPNを利用すると匿名でネットの閲覧ができます。高度な暗号化による情報の保護・秘匿が可能です。

パスワード マネージャーの機能があり、安全に生成や保管、管理ができます。

Windows 向けセーフカムでは、Webカメラへの不正アクセスを検知して通知を行いブロックしてくれるため安心です。

ZERO スーパーセキュリティ

| 商品名 | ZERO スーパーセキュリティ |

| 対応OS | Windows、Mac、Android、iOS |

| 料金 | ダウンロード版 1台用3,900円 3台用5,900円 5台用8,900円 |

| サポート |

|

| 機能 |

|

ZERO スーパーセキュリティはダウンロード版が提供されています。1台用は3,900円、5台用の場合は8,900円でお得です。対応しているOSはWindows、Mac、Android、iOSで主要なOSを網羅しています。

サポートは電話でのみ受け付けていて、10時から18時まで対応可能です。

マルウェア検出の機能があるためおすすめできます。他にも、メール検査やファイアウォール、セキュリティ診断といった機能があります。

防御力が高くて、なおかつ軽さも両立しているのが特徴です。安全性を高めながら快適にコンピュータの操作ができます。

他のソフトと比較すると安価で利用できる点がメリットです。マルウェア対策に必要な機能は揃っており、感染のリスクに対処できます。

ZERO スーパーセキュリティはBitDefenderをベースにしたOEM製品です。世界的に支持されているBitDefender社のエンジンが搭載されており、未知の脅威に対してもしっかりと防御できます。

Kaspersky

| 商品名 | Kaspersky |

| 対応OS | Windows、Mac、Android、iOS |

| 料金 | スタンダード 3,000円/年~

プラス 3,352円/年~ プレミアム 4,732円/年~ |

| サポート |

|

| 機能 |

|

KasperskyはWindows、Mac、Android、iOSに対応するソフトです。スタンダードとプラス、プレミアムの3種類のプランが用意されています。

スタンダードプランではアンチハッキングやウイルス対策、ファイアウォール、ネット決済保護といった機能があります。プラスの場合は、超高速VPNを無制限で利用でき、データ漏洩チェッカーを使えるようになるのが特徴です。

プレミアムプランの場合は、個人情報漏えい対策やエキスパートによるウイルスのチェックと除去を受けられます。

必要な対策に応じて3つのプランから最適なものを選べるのがメリットです。

また、法人向けのプランもあり、小規模企業から中規模企業、大企業にまで対応できます。世界中の企業で利用されており、信頼度は高いです。

コンピュータへの負荷が軽く、快適に動作できます。充実した保護機能があり、なおかつ負荷が軽いため、気軽に導入できるでしょう。

マルウェア対策のポイント

マルウェア対策を進めるならば以下の3つのポイントが大事です。

- セキュリティソフトの選び方と設定

- 最新のOS/ソフトウェアへのアップデート

- セキュリティ教育とルール作り

最適なセキュリティソフトを選び、設定をすればマルウェアに備えられます。さらに、OSやソフトウェアのアップデートで、セキュリティを最新の状態に保てるでしょう。

また、セキュリティ教育やルール作りに力を入れて、マルウェアの感染経路をなくすことも大切です。

以下ではマルウェア対策のポイントについて詳しく紹介します。

セキュリティソフトの選び方と設定

セキュリティソフトとはマルウェアも含めてあらゆる脅威からコンピュータを守るための対策ができるソフトで、さまざまな種類があります。セキュリティソフトを選ぶ際には以下の点に注目しましょう。

- 対応OS

- 料金

- 機能

- 販売形態

対応OSや料金、機能、販売形態などをチェックしましょう。目的に合ったものを選ぶことで、期待通りの効果を得られます。

KasperskyやZERO スーパーセキュリティなどがおすすめです。いずれもファイアウォールやセキュリティ診断など充実した機能が備わっています。

セキュリティソフトを導入する際には設定をしなければいけません。以下では、ZERO スーパーセキュリティを例にして設定方法を説明します。

まずはZERO スーパーセキュリティをインストールしましょう。インストールをして、IDとパスワード、シリアル番号を入力すればソフトの利用を開始できます。

基本的には初期設定のままでマルウェア対策ができるようになっています。ただし、一部の機能については、あらかじめ設定が必要です。

ZERO スーパーセキュリティの場合は、以下の機能について自分で設定する必要があります。

- 身代金ウイルスからの保護

- 迷惑メール対策

- ペアレンタルコントロール

- 盗難対策機能

- ダッシュボード機能

- パスワード管理

- ファイル暗号化

詳しい設定方法については、それぞれのマニュアルやガイドを確認しましょう。利用したい機能を選んで設定するだけで動作します。

最新のOS/ソフトウェアへのアップデート

マルウェア対策にOS/ソフトウェアのアップデートが重要な理由を以下にまとめました。

- 新しい手口に対応できるようになる

- セキュリティの脆弱性が解消される

OS/ソフトウェアのアップデートをすると、最新の手口に対応できるようになります。

マルウェアは次々と新しいものが登場しており、感染方法や攻撃方法などが変化するものです。アップデートすれば、新しい脅威にも対応できます。

また、OS/ソフトウェアのアップデートによりセキュリティの脆弱性を解消できます。設計上のミスや不具合などにより弱点が生じることは珍しくありません。アップデートにより、問題点が解決されます。

OSやソフトウェアのアップデートは自動的に行われる設定になっていることが多いです。最新の状態になっているか定期的に確認しましょう。

また、ソフトウェアの場合は手動で設定しないとアップデートが自動で始まらないケースもあります。その場合は、自動で行われるように設定しましょう。

セキュリティ教育とルール作り

セキュリティに関する知識がないとマルウェアへの感染リスクが高まるため教育が重要になります。メールや添付ファイル、リンクから感染するからです。社員の意識を高めることが感染予防に繋がります。

たとえば、社員に対して標的型攻撃メールを送る訓練はよく行われています。抜き打ちで実施されるケースがあり、自分に送られてきたすべてのメールに注意する意識を植え付けることが可能です。

また、社員への教育と同時にセキュリティルールの作成も重要になります。コンピュータや個人情報などの扱いについて厳密なルールを決めることで予防できます。

具体的には以下のようなルールを考えられるでしょう。

- 自社が認めていないソフトウェアをインストールしない

- 公式サイト以外からダウンロードしない

- 不審な添付ファイルやリンクは管理者に連絡する

- メールの作成者とメールアドレスを照合する

それぞれの会社の実情に合わせて具体的なルールを定めることが大切です。ルールの制定だけではなく、しっかりと社員に周知させるための工夫も必要になります。

次々に新しいタイプが登場し、手口が巧妙なものになっています。そのため、定期的にセキュリティ教育や社内ルールの見直しを図ることも大事です。

マルウェア対策に関するお悩みやご不安は、システム開発実績豊富な株式会社Jiteraにお任せください。

Jiteraは、最新のセキュリティ技術と豊富なシステム開発実績を活かし、企業のセキュリティ対策を強力にサポートするベンチャー企業です。御社の業務環境やセキュリティ上の課題を踏まえ、最適なマルウェア対策ソリューションをご提案いたします。

Jiteraのマルウェア対策支援サービスの強み

- 業種や規模に合わせた豊富なセキュリティ対策の導入実績と知見

- 独自のAI技術を活用した高度なマルウェア検知・駆除機能

- 各種セキュリティツールやクラウドサービスとのシームレスな連携

- 社員のセキュリティ意識向上のための教育・啓発活動もサポート

Jiteraでは、最新のマルウェアの手口や攻撃パターンを分析し、御社のシステム環境に潜む脅威を可視化します。独自のAI技術を用いた高度なマルウェア検知・駆除機能により、未知の脅威にも迅速に対応。セキュリティ対策の自動化・効率化を実現します。

さらに、セキュリティポリシーの策定や社内ルールの整備、社員教育など、組織的なセキュリティ対策の強化もサポート。御社のビジネスを脅かすセキュリティリスクから確実に守り、安心・安全なIT環境を実現する、頼れるパートナーとして、プロジェクト推進をお手伝いいたします。

マルウェア対策の強化や、セキュリティ意識の向上に向けた取り組みをご検討中なら、ぜひ一度Jiteraにご相談ください。御社のセキュリティ対策の現状や課題をじっくりとお伺いし、業務への影響を最小限に抑えつつ、確実な防御力の強化を実現する、最適なソリューションをご提案させていただきます。

今すぐJiteraに無料相談する

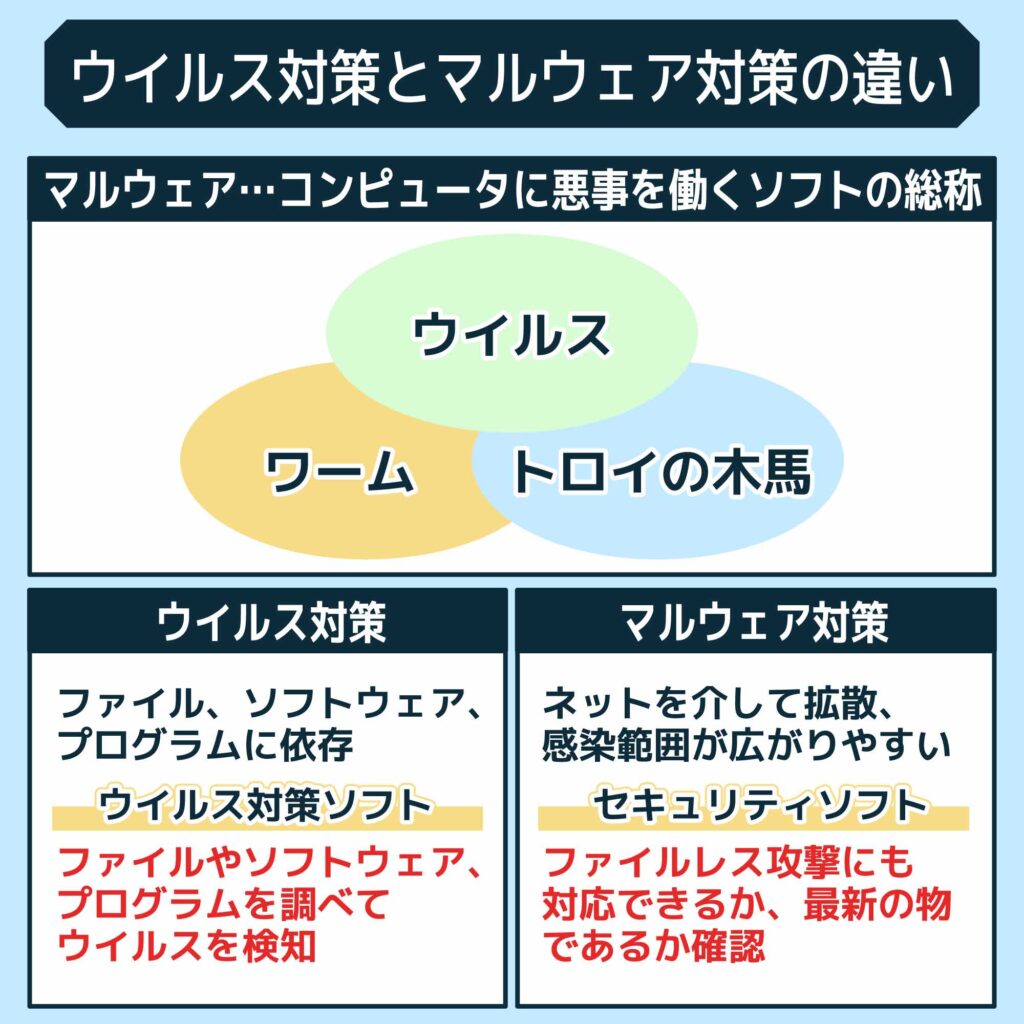

ウイルス対策とマルウェア対策の違い

ウイルス対策とマルウェア対策は異なる内容になります。ウイルスとマルウェアは厳密にいえば違う存在だからです。ウイルス対策だけをしていたのではマルウェアを防ぐことができません。

マルウェアはコンピュータに悪事を働くソフトの総称であり、その中にウイルスが含まれます。ウイルスは自立しておらず、動的に活動できません。一方、マルウェアにはウイルスにはない特徴を有するものが多数存在します。

以下ではウイルスとマルウェアの違いや対策法の違いについて紹介します。

ウイルスとマルウェアの違い

ウイルスとマルウェアの違いを以下にまとめました。

| 項目 | ウイルス | マルウェア |

| 自律性 | 自立して存在できない | 自立できるものがある |

| 自己増殖性 | 自己増殖する | 自己増殖できるものとできないものがある |

| 拡散性 | 低い | 高いものがある |

悪意を持って悪事を働くソフトウェアの総称がマルウェアであり、その中の一種がウイルスです。

ウイルスは自立して存在できず、必ず宿主となるファイルやプログラムがあります。ウイルスは自己増殖が可能であり、他のプログラムと結合して複製を作成し、感染を広げていくのが特徴です。

ただし、ウイルスはファイルやプログラムに依存するため、感染範囲は限定されます。ウイルスはネットワークを介して広がることができないからです。

マルウェアの中には、自律性を持ったものがあります。たとえば、ワームは自己複製しながらネットワークを介して拡散するのが特徴です。

マルウェアの中には自己増殖性のあるものとそうでないものがあります。たとえば、スパイウェアは自己増殖できません。

マルウェアはネットワークを介して拡散できるものがあり、感染範囲が広がりやすいです。たとえば、ワームはネットワークを通じて感染先を広げていく性質があり、パンデミックを引き起こすケースもあります。

ウイルスとマルウェアの違いをよく理解しておきましょう。

対策法の違い

ウイルスとマルウェアでは性質が異なるため、対策として必要になる機能にも違いがあります。

ウイルスはファイルやソフトウェア、プログラムに依存するのが特徴です。そのため、ウイルス対策ソフトはコンピュータ内のファイルやソフトウェア、プログラムを調べてウイルスを検知します。

しかし、近年はファイルレス攻撃ができるマルウェアが登場しました。ファイルレス攻撃では、実行形式のファイルがなくても攻撃ができます。OSに標準搭載されているプログラムを活用するため、既存のウイルス対策ソフトの検知を逃れることが可能です。

マルウェア対策ソフトの場合は、最新のマルウェアの手口も考慮した上でさまざまな対抗策が講じられています。たとえば、ファイルレス攻撃に対しても、マルウェアの挙動を検知した上で対処が可能です。

ウイルス対策ソフトはあくまでも従来型のウイルスやマルウェアにしか対応していないケースがあります。これからセキュリティソフトを導入する際には、最新のマルウェアの手口に対応しているかどうかを重視しましょう。

マルウェア対策のまとめ

マルウェアとは悪意を持って開発されたソフトウェアであり、感染すればさまざまな被害が起きます。不正アクセスされて、情報流出が起きる可能性があり、とても危険です。

マルウェアにはスパイウェアやランサムウェア、ワームなど種類がたくさんあります。マルウェアの特徴や手口を理解した上で必要な対策を立てることが重要です。

マルウェア対策としては、セキュリティソフトの導入やセキュリティ教育、社内ルールの制定などが重要になります。セキュリティソフトについては、マルウェア対策の機能を有したものを選びましょう。

マルウェアは次々と新しい手口が生まれており、被害の規模は大きくなっています。すべての企業にとってマルウェア対策は必須のものであり、大きな課題となるでしょう。

マルウェア対策に関するお悩みやご不安は、実績豊富な株式会社Jiteraに一度ご相談ください。貴社の要件に対する的確なアドバイスが提供されると期待できます。