Webサービスの提供方法が変化を迎えています。スマートフォンや5G通信の普及により、場所や時間を問わず情報にアクセスできるようになりました。それによって、消費者へのアプローチもアプリケーションなどの伴走型へシフトしています。そのため、Webサービスの提供を行う上でクラウドの利用は不可欠です。

総務省が公表している「令和3年版 情報通信白書」によると、クラウドを利用している企業の割合は68.7%に上り、年々増加傾向にあります。これを受けて、クラウド環境で利用することを前提としたクラウドネイティブなアプリケーション開発が求められるようになりました。

本記事では、クラウドネイティブについて活用事例やメリットまでを詳しく解説します。最後まで読むことで今消費者に求められるWebサービスを提供する方法を知ることができます。

プログラマー兼ネットワークエンジニア。 24歳でエンジニアの世界に飛び込むも、いきなり大手企業機器の検証担当に。 その後も検証をこなしていく中で、自動的にできないものかと試行錯誤しているといつの間にかプログラマーへとステップアップ。 現在はプログラミングの方が好き。

クラウドネイティブとは?

クラウドネイティブとは?CNCFの定義

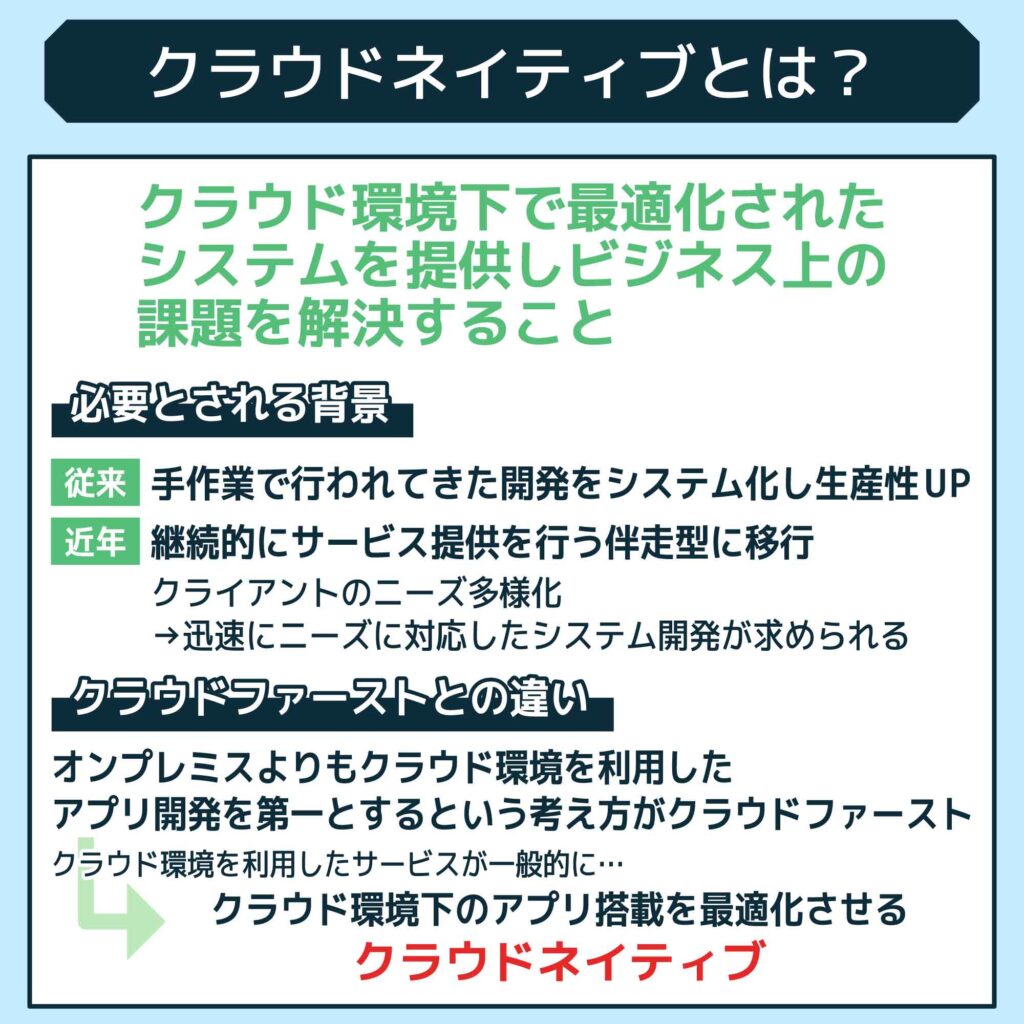

クラウドネイティブとは、クラウド環境に最適化されたシステムを提供し、ビジネス課題を解決するための開発アプローチです。

CNCF(クラウドネイティブコンピューティングファウンデーション)によると、クラウドネイティブは、クラウドのメリットを最大限に活用するための考え方とされています。

クラウドネイティブは、このような機動性の高い開発インフラを実現するために注目されています。

クラウドネイティブ・クラウドファースト・マイクロサービスの違い

クラウドネイティブ、クラウドファースト、マイクロサービスは、それぞれ異なる開発や運用アプローチを持ちながらも、クラウド活用を目指す企業で取り入れられる主要な手法です。

ここでは、どのような違いがあるのかを比較し、詳しく解説していきます。

| 項目 | クラウドネイティブ | クラウドファースト | マイクロサービス |

| 開発アプローチ | クラウドに最適化し、継続的に更新 | クラウドを優先的に採用 | 独立した小さなサービスに分割 |

| 主な目的 | 高速なデプロイと柔軟なスケーリング | コスト削減と効率化 | 独立性とスケールの柔軟性 |

| 運用環境 | クラウドネイティブ環境、コンテナ管理 | クラウド中心、オンプレミス併用も可能 | コンテナとオーケストレーションで柔軟運用 |

これにより、各手法がどのように異なるかが一目で理解でき、企業のニーズに最適な選択肢を考える際の参考になります。

開発アプローチ

クラウドネイティブ、クラウドファースト、マイクロサービスでは、それぞれ開発のアプローチが異なります。

クラウドネイティブは、クラウド環境で最適に機能するように設計されており、コンテナ技術や継続的デプロイを通じて、効率的な運用が可能です。

一方、クラウドファーストは、基本的にクラウドを優先して採用する戦略で、クラウドでコストとリソースの最適化を図ることに重点を置いています。

マイクロサービスは、大規模なシステムを小さな独立したサービスに分割し、開発を並行して進められるため、柔軟で迅速な変更が可能です。

これらのアプローチにより、企業の要件に応じた柔軟な開発・運用が実現します。

主な目的

クラウドネイティブ、クラウドファースト、マイクロサービスの主な目的は、それぞれ異なる特性に基づいています。

クラウドネイティブの目的は、クラウド環境での最適なパフォーマンスと迅速な対応力を活かして、効率よくシステムを運用することです。

クラウドファーストは、従来のオンプレミスのインフラコスト削減や柔軟な拡張性を確保することが目標です。

一方、マイクロサービスはシステムを小規模なサービスに分割し、各サービスが独立して機能できるようにすることで、スケーラビリティと管理のしやすさを向上させることが主な目的です。

それぞれの目的に応じた活用が重要です。

運用環境

クラウドネイティブ、クラウドファースト、マイクロサービスの運用環境は、各アプローチに応じて最適化されています。

クラウドネイティブは完全なクラウド環境を前提にしており、クラウドベースのインフラを最大限に活用し、迅速なスケールや更新が容易です。

クラウドファーストは、可能な限りクラウドを活用するものの、オンプレミスやハイブリッド環境も許容する柔軟なアプローチを取ります。

マイクロサービスはクラウド環境に限定されず、オンプレミスでも動作可能で、特に異なる環境間でのスムーズな連携が求められる場合に適しています。

運用環境に合わせた適切なアプローチ選択が効果的な運用につながります。

クラウドネイティブを取り入れるメリット

変化に迅速に対応できる

クラウドネイティブでは、アプリケーションを適切に分割し、小さい単位のマイクロサービスとして開発し、コンテナ化を行います。 これによって、システム改修やアップデートを細やかに行うことが可能です。また、システム改修を行う際にもサービス全体を停止することなく実施することが可能です。

近年ではWebやスマホのアプリケーションの活用が増えており、利用者が増えるほど頻繁な更新が求められます。クラウドネイティブでは、分割されたアプリケーションから、必要な部分だけを改修することができるため、クライアントの要望に柔軟かつ迅速に対応することができます。

スケーラビリティを最大限活用できる

クラウド環境下では使用規模に合わせたスケールアップ・ダウンを容易に行うことができます。そのため、開発したアプリケーションの利用人数の増減などといった事態にも柔軟に対応することが可能です。また、突然アプリケーションやサービスを終了することとなった場合であっても、クラウドの契約を終了するだけで対応を完了させることができます。

コスト削減が期待できる

クラウドネイティブであれば、自社サーバーを準備する必要がないため、初期費用のコストカットが可能です。ハードウェアの保守切れやサーバーへの負荷を考慮する必要もありません。また、ランニングコストにおいてもクラウドサービスは従量課金制を採用していることが多く、システムを立ち上げたばかりの頃は利用量も少ないため、費用を抑えることができます。サービスを終了することとなった場合であっても、使用しなくなったサーバーを余剰資産として抱えておく必要もありません。

クラウドネイティブアーキテクチャとは?特徴5つ

クラウドネイティブを実現するためには適切なアーキテクチャが必要不可欠です。ここでは、クラウドネイティブアーキテクチャの代表的な特徴を5つ見ていきましょう。マイクロサービス、コンテナベースアーキテクチャ、イベント駆動アーキテクチャ、サーバーレスアーキテクチャ、データストリームアーキテクチャがその特徴です。

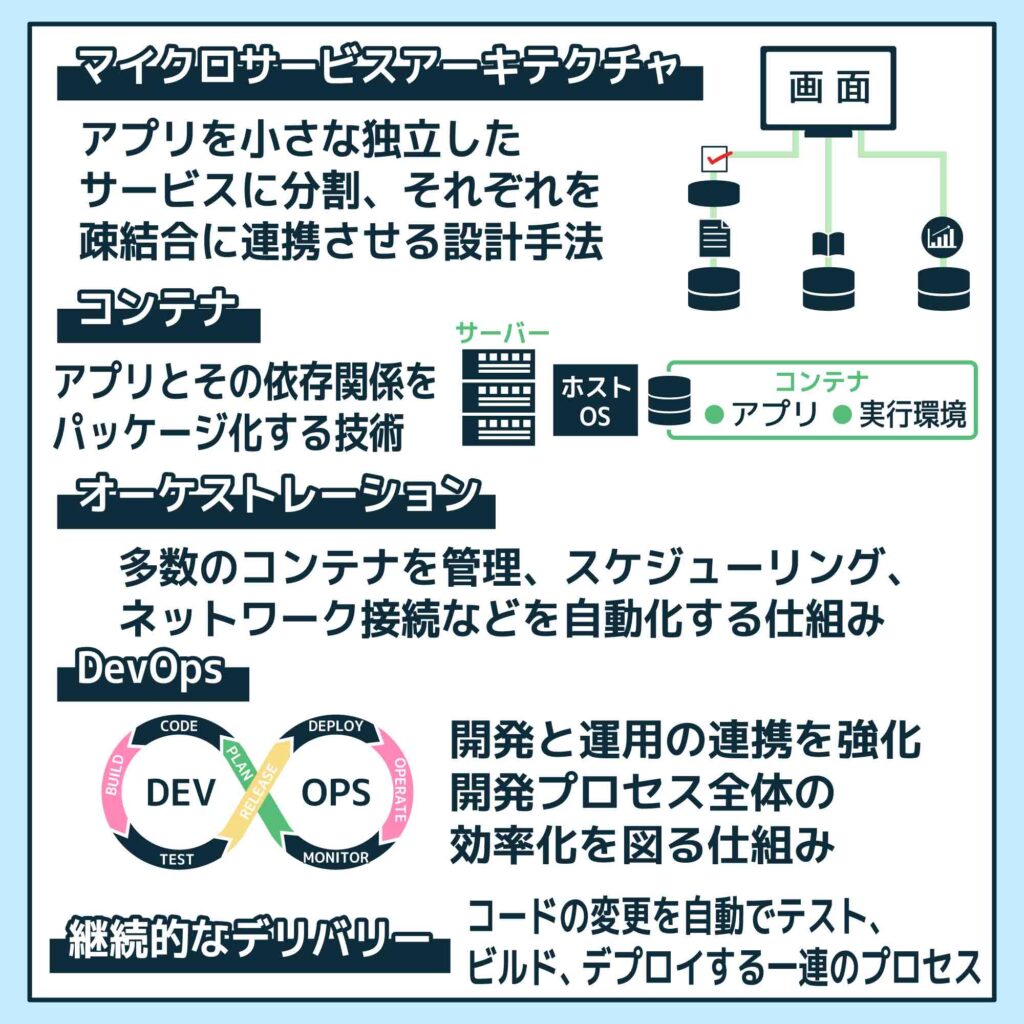

マイクロサービスアーキテクチャ

マイクロサービスアーキテクチャとは、アプリケーションを小さな独立したサービスに分割し、それぞれを疎結合に連携させる設計手法です。各サービスは独自のデータベースを持ち、APIを通じて他のサービスと通信します。これにより、サービス毎に最適な技術を選択でき、スケーラビリティや障害対応、デプロイの柔軟性が向上します。

コンテナベースアーキテクチャ

コンテナとは、アプリケーションとその依存関係をパッケージ化する技術です。VMよりも軽量で起動が高速なため、マイクロサービスを実行する際に適しています。Dockerが代表的なコンテナ実装で、ポータビリティの高さから広く使われています。

イベント駆動アーキテクチャ

イベント駆動アーキテクチャは、システムが特定のイベントや条件に応じて自動的に処理を行う仕組みです。

これにより、ユーザーのアクションやデータの変化に対してリアルタイムで反応することが可能です。

このように、イベント駆動アーキテクチャは、柔軟で反応性の高いシステムの構築に不可欠です。

サーバーレスアーキテクチャ

サーバーレスアーキテクチャは、開発者がサーバー管理を気にせずにアプリケーションを構築・実行できる仕組みで、クラウドプロバイダーがバックエンドのインフラを自動で管理します。

これにより、開発者はアプリケーションのコードに集中でき、リソースを効率的に使用することが可能です。

このように、サーバーレスアーキテクチャは、迅速な開発サイクルや費用対効果の高い運用が求められるプロジェクトに適しています。

データストリームアーキテクチャ

データストリームアーキテクチャは、リアルタイムにデータを収集・処理するための設計です。

通常、イベントが発生するとすぐにデータを処理し、継続的に新しい情報を活用することで、リアルタイムのインサイトを提供します。

データストリームアーキテクチャは、即応性が必要なシステムにおいて、効率的かつ効果的なデータ活用を支えます。

クラウドネイティブに必須!3大クラウド

クラウドネイティブ環境において、主要なクラウドプロバイダーとして知られるのが、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platformの3つです。

以下の表では、3大クラウドの特徴や主要サービスを簡潔に比較しています。

| Amazon Web Services(AWS) | Microsoft Azure(Azure) | Google Cloud Platform(GCP) | |

| 強み | 豊富なサービスとグローバルなデータセンター | Microsoft製品との高い互換性 | 機械学習とデータ分析の強力なサポート |

| 主なサービス | ・EC2 ・S3 ・Lambda ・RDS |

・Azure Virtual Machines ・Blob Storage |

・Compute Engine ・BigQuery ・Kubernetes |

| 価格モデル | 従量課金制と予約インスタンス | 従量課金制と予約モデル | 従量課金制と定額プラン |

| サポート対象 | ・Windows ・Linux ・macOS |

・Windows ・Linux |

・Windows ・Linux |

これらの特徴を理解することで、クラウドネイティブの選択肢を最適化し、効果的なインフラ構築が可能になります。

Amazon Web Services(AWS)

Amazon Web Services(AWS)は、Amazonが提供するクラウドサービスで、クラウドインフラ市場においてシェアが非常に高いことが特徴です。

AWSは、仮想サーバ(EC2)、ストレージ(S3)、データベース(RDS)などの豊富なサービスを提供し、企業のインフラ運用をサポートします。

特に、世界中に設置されたデータセンターにより、高い可用性とスケーラビリティが実現されており、ビジネスの成長に合わせた柔軟な対応が可能です。

このため、AWSはスタートアップから大企業まで幅広い企業で利用されています。

Microsoft Azure(Azure)

Microsoft Azure(Azure)は、Microsoftが提供するクラウドサービスで、特にWindowsとの連携に優れていることが特徴です。

Azureは、仮想マシン、データベース、AI、IoTといった多様なサービスを提供し、企業のITインフラやデータ管理をサポートしています。

また、ハイブリッドクラウド環境にも対応しているため、オンプレミスとクラウドを組み合わせた柔軟な運用が可能です。

さらに、AzureはOffice 365やActive Directoryとの高い互換性を持ち、Microsoft製品を活用している企業にとってシームレスな統合が期待できます。

Google Cloud Platform(GCP)

Google Cloud Platform(GCP)は、Googleが提供するクラウドサービスで、ビッグデータ解析や機械学習に特化した機能が充実していることが特徴です。

GCPはGoogleの強みである検索技術やデータ分析を活かし、データ処理やAIの活用を支援します。

特に、データ分析ツール「BigQuery」や機械学習プラットフォーム「TensorFlow」を活用することで、企業は効率的にデータ分析と意思決定が可能です。

また、GCPはYouTubeやGmailといったGoogleのサービス基盤を支えるインフラ上に構築されており、高い信頼性とスケーラビリティを提供します。

クラウドネイティブの活用事例

実際にクラウドネイティブを活用することでどのような業務改善がなされたのか、実際の活用事例を2つ紹介します。

事例① KYB株式会社

四輪車や二輪車のショックアブソーバーなどの製品を提供するKYB株式会社では2018年にクラウドネイティブの予知保全システムを稼働させ、オンプレミス環境と比べて97%のコストカットに成功しています。

工場などの設備機器の予知保全担当者のメンテナンス作業負担軽減を目的として、設備機器に取り付けたセンサーからデータを収集・分析し、分析データを現場の予知保全担当者に通知する仕組みを構築するにあたってクラウドの導入を行いました。工場側の端末で一次判定をする短期の故障判定と、クラウド側で最終判定を行う長期の故障判定を組み合わせた仕組みを構築し、この仕組みをクラウドのスケーラビリティを活かして他の工程にも応用しています。

また、クラウド上でのシステム開発のため耐障害性も担保することができました。

事例② 株式会社Quick

株式会社Quickは、1971年の創業以来、日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、証券・金融市場で活用されるマーケット情報を発信しています。

同社は2018年にオンプレミス環境で構築してきた株価配信サービスをクラウドネイティブなシステムに移行。これによってサーバーコストを60%、ハードウェアおよびソフトウェアの保守コストを70%削減することに成功しました。

機密性、可用性が重要視される金融情報の特性上、同社では長らくオンプレミス環境でシステム運用を行っていました。しかし、既存のサーバーの保守契約期間が終了を迎え、リプレースに多額のコストがかかることからクラウドへの移行を開始。サーバー約1,500台分をクラウド環境へ移行し、運用コストを大きく抑えることに成功しました。

また、従来はシステム運用と開発部門を分けていたのが、運用負荷が低減したことによってシステム運用を開発部門に集約することができるようになりました。開発と運用の一体化により、DevOpsが実現され、自由度の高いシステムマネジメントが可能となっています。

事例③東急リゾーツ&ステイ株式会社

東急リゾーツ&ステイ株式会社は、都市型ホテルから会員制リゾートホテル、ゴルフ場、スキー場、複合リゾートまで、全国各地で多彩な施設を運営し、多様なお客さまに豊かな時間と体験を提供しています。

お客さま、従業員、地域とのリレーションを大切にし、繰り返し訪れたくなる過ごし方を提案することを目指しています。また、環境保護を目的とした「もりぐらし」プロジェクトを中心に、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを行っています。長年培ってきた運営スキルと実績を活かし、施設運営受託、マネジメント契約、コンサルティング契約の3つの運営サポートも行っています。

事例④ヤマトホールディングス

ヤマトグループは、1919年の創業以来、宅急便の開発など革新的な物流サービスを提供してきました。現在では、日本全国を網羅する物流ネットワークを通じて、個人や法人のお客様の課題解決に取り組んでいます。

宅配便サービスで国内シェアNo.1を誇り、年間約23億個の荷物を取り扱っています。また、約21万人の社員を擁し、法人向けには約400拠点、個人向けには約3,300拠点を展開しています。今後も、物流を通じてお客様の生活をより便利に、企業の事業や経営判断に貢献できる存在を目指します。

事例⑤Francfranc(フランフラン)

Francfranc(フランフラン)は、インテリア雑貨やファブリック、家具、家電などを扱うライフスタイルブランドです。シンプルでモダンなデザインが特徴で、幅広い年代の方に人気があります。

オンラインショップでは、新作商品や人気のアイテムを豊富に取り揃え、特集やコーディネート提案なども充実しています。店舗では、季節ごとのディスプレイや商品展開を楽しむことができます。また、会員限定のサービスとして、送料無料やギフトラッピング、バースデークーポンなどの特典があります。Francfrancは、上質でスタイリッシュな暮らしを提案し、日常に彩りを添えるブランドとして親しまれています。

クラウドネイティブ導入時の注意点

クラウドネイティブ導入時には、十分な準備が求められます。

ここでは、クラウドネイティブを導入する際に注意すべきポイントを紹介します。

- 技術面で十分なリソースを確保する

- 効果的な運用やコスト管理のための体制を作る

- セキュリティに気を付ける

- 移行・導入はしっかり計画する

- 組織的な準備を怠らない

これらのポイントを押さえることで、クラウドネイティブ環境への円滑な移行とその後の効果的な運用が期待できます。

技術面で十分なリソースを確保する

クラウドネイティブ導入には、技術的なリソースが十分に確保されていることが重要です。

クラウドネイティブ環境は複雑な技術を駆使して構築されているため、専用のスキルや経験を持つエンジニアが必要です。

また、運用中もコンテナ管理や自動化ツールなどを適切に活用できるスキルが求められます。

このように、導入後の安定した運用に向けて、事前にリソースと技術力の準備が必要です。

効果的な運用やコスト管理のための体制を作る

クラウドネイティブの運用には、効率的な管理体制の構築が不可欠です。

クラウド環境では、サービスの利用状況や消費リソースがリアルタイムで変動するため、これに合わせて適切にコスト管理を行う体制が必要です。

チーム間での運用ルールを統一し、コスト監視ツールを活用することで、無駄を減らし、効率的な運用が可能になります。

セキュリティに気を付ける

セキュリティは、クラウドネイティブ導入時に最も重視すべき要素の一つです。

クラウド上でのデータ保存やサービス提供は、従来のオンプレミス環境と異なり、外部からのアクセスが容易であるため、データ保護やアクセス制御が重要になります。

例えば、多要素認証の導入や、アクセスログの監視により、不正アクセスのリスクを低減できます。

また、データ暗号化を行うことで、万が一のデータ漏洩時にも情報を保護する対策が可能です。

適切なセキュリティ対策を実施することで、クラウドネイティブの安全な運用が実現します。

移行・導入はしっかり計画する

移行や導入を行う際には、計画をしっかりと立てることが重要です。

移行プロセスのスムーズさや、導入後のパフォーマンスを最大限に引き出すためには、リソース配分や各ステップの詳細な準備が求められます。

このように、計画的な移行と導入を実施することで、導入後の運用がスムーズになり、システムが安定した状態で稼働し、利用者にとっても信頼性の高いシステム運用が実現します。

組織的な準備を怠らない

クラウドネイティブ導入に際して、組織全体の準備を怠らないことが成功の鍵となります。

IT部門だけでなく、関係する各部門の役割と連携をしっかりと定義し、全員がスムーズに対応できる体制を整えることが求められます。

このように、組織的な準備を整えることで、新しいシステム導入時の混乱を防ぎ、すべての部署が一体となってクラウドネイティブ環境に対応できるため、持続的な成功に寄与します。

まとめ:クラウドネイティブでビジネスを次のレベルへ

本記事では、クラウドネイティブの概念から導入時の注意点まで詳しく解説しました。

クラウドネイティブは、ビジネスの効率化と迅速な対応を可能にし、企業の競争力を高めるための重要な戦略です。

クラウドネイティブの概要は以下の通りです。

- ビジネスの変化に迅速に対応し、競争力を維持できる

- クラウド環境に最適化されたアーキテクチャで安定性を向上

- 開発から運用までの一貫した管理が可能

これらを踏まえ、クラウドネイティブの導入でビジネスの競争力を向上させたいと考えている企業にとって、信頼性のあるパートナー選びは不可欠です。

株式会社Jiteraでは、豊富な実績を基にクライアントのニーズに応じた最適なソリューションを提供します。

開発の相談や質問がある場合は、ぜひ株式会社Jiteraにご相談ください。