海外の開発会社に開発業務を委託するオフショア開発ですが、時代とともに導入目的に違いが出てきています。

以前とは違うITの人材確保を目的でオフショア開発を導入するなど、トレンドに変化が起こっているのです。

そこで今回はオフショア開発のトレンドとグローバル開発へのシフトについて解説していきます。

またオフショア開発でIT人材を行う際の注意点も紹介するので、最後までご覧ください。

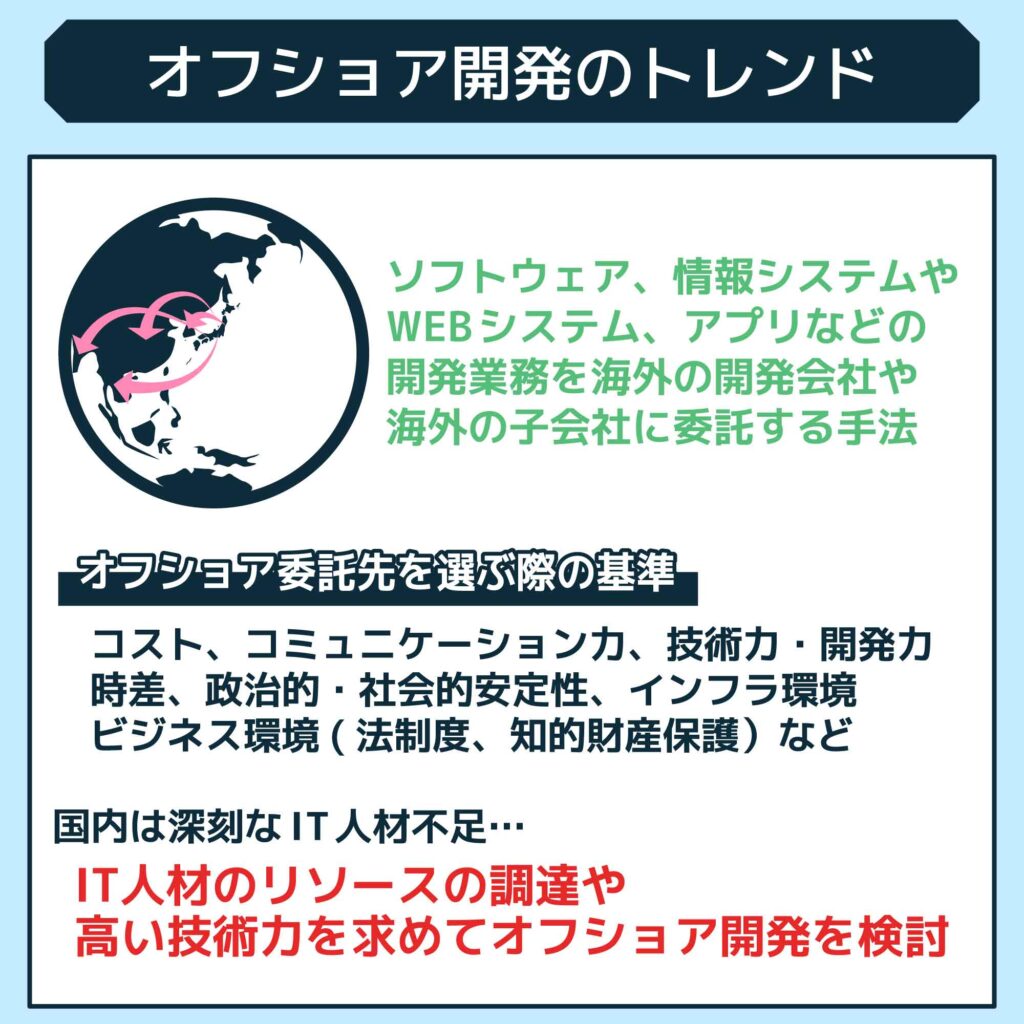

オフショア開発のトレンド

オフショア開発とは、海外の開発会社に開発業務を委託することで、日本では1980年代から取り入れられてきました。当初、オフショア開発の導入目的は開発コストの削減でした。人件費の安い海外の開発会社を利用することで、国内開発と比較して開発コストを大幅に削減できるためです。しかし近年は、IT人材確保の面でオフショア開発を検討するケースが増えています。

オフショア開発とは

オフショア開発とは、ソフトウェア、情報システムやWEBシステム、アプリケーションなどの開発業務を海外の開発会社や海外の子会社に委託する手法です。国内での開発コストが高騰する中、開発拠点を海外に移すことで、人件費の削減やリソースの確保が期待できます。

オフショア開発を活用すれば、国内だけでは難しい大規模案件にも対応が可能となります。また、時差を活かして24時間体制で開発を行うことも可能です。国内では深夜帯となる時間に海外拠点で作業を進め、相互に成果物をリレーすることで、開発の効率化を図ることができます。

一方で、言語や文化の違いから生じるコミュニケーション課題や品質管理の難しさといったデメリットも存在します。そのため、運用体制の構築が肝心となり、海外拠点との密なる連携が何より重要となってきます。

【最新版】オフショア開発の委託先の国人気ランキング

オフショア開発の委託先として、アジア諸国が人気を集めています。中でも中国、インド、ベトナムが上位を占めています。

中国は、豊富な人材と比較的低コストが魅力です。しかし、言語の壁や価値観の違いから、コミュニケーション面での課題が指摘されています。一方のインドは、IT技術者が世界最多級の規模を誇ります。英語力の高さと低コストが人気の理由ですが、品質管理の課題も存在します。

近年は、ベトナムがコスパの高さから注目を浴びています。中国やインドに比べ人件費は安く、さらに成長し続ける人材力が期待されています。また、フィリピンやマレーシア、インドネシアも有力なオフショア先として存在感を高めています。フィリピンは英語力の高さ、マレーシアは政治的安定性、インドネシアはポテンシャルの高さが評価されています。

このように、オフショア先の選定には、それぞれの国の特性を理解し、自社の要件にマッチングさせることが重要となります。

オフショア委託先を選ぶ際の基準には

「コスト」「コミュニケーション力(言語力、文化の違い)」「技術力/開発力」「時差」「政治的・社会的安定性」「インフラ環境」「ビジネス環境(法制度、知的財産保護など)」

が挙げられます。

コストは大きな要因ですが、安かろう悪かろうではなく、技術力やコミュニケーション力、プロジェクトの性質に合わせて総合的に判断する必要があります。

言語の壁は大きな課題となるため、英語力や現地語対応力を十分に検討しましょう。文化の違いからくるコミュニケーションギャップにも注意が必要です。

技術的な開発力は非常に重要で、高度な技術を要する場合は特に慎重に見極める必要があります。

時差を活用した24時間体制の開発も選択肢の一つですが、その場合は密なコミュニケーションが必須となります。

政情不安定な国ではリスクが高まるため、政治的・社会的安定性も重視すべき点です。インフラ環境の整備状況、ビジネス環境の良さも検討材料になるでしょう。

様々な観点から総合的に検討し、自社の要件にマッチした最適な国を委託先として選定することが重要となります。

| 国名 | コスト | コミュニケーション | 技術力 | 時差 | 安定性 | インフラ | ビジネス環境 |

| 中国 | ◎ | △ | ◎ | 同時間 | 〇 | ◎ | 〇 |

| インド | ◎ | 〇 | 〇 | 3時間 | △ | △ | 〇 |

| ベトナム | ◎ | 〇 | 〇 | 2時間 | 〇 | 〇 | △ |

| フィリピン | 〇 | ◎ | 〇 | 1時間 | 〇 | 〇 | 〇 |

| マレーシア | △ | 〇 | ◎ | 2時間 | ◎ | 〇 | ◎ |

| インドネシア | 〇 | △ | △ | 2時間 | 〇 | △ | △ |

◎:優れている 〇:標準的 △:やや劣る

コストではベトナム、中国、インドが安価で有利です。コミュニケーション力はフィリピンが英語力の高さから抜きんでています。技術力はマレーシアと中国が突出しています。日本との時差がほぼなく、24時間シフトが可能なのは中国のみです。政治的安定性ではマレーシアが、ビジネス環境の良さではマレーシアと中国が評価されています。

オフショア開発を発注するメリットと人気の開発は?

オフショア開発を発注するメリットは、システム開発のリソースを確保できる点や開発コストを削減できる点が主な理由として挙げられます。また、近年ではWebシステムやスマホアプリの開発を海外に委託するケースが増えています。国内の人材不足を補うため、豊富な技術者を抱える海外拠点に開発を委託することで、リソースを確保することができます。大規模プロジェクトの対応力が格段に高まります。

開発委託先の国によりますが、人件費の安い国を活用すれば、開発コストを大幅に削減することが可能です。限られた予算の中で最大限の成果を上げられるでしょう。Webシステムやスマホアプリの開発は、比較的単一機能に特化しているケースが多いため、国を跨いだ開発工程の分担が容易です。こうした分野でのオフショア開発事例が増えています。

システム開発のリソースを確保するため

オフショア開発を活用することで、国内で不足している開発リソースを補完することができます。

IT業界は技術革新が早く、新しい開発言語やフレームワークが次々と登場しており、常に最新の技術を学び続ける必要があります。しかし国内の開発者は特定の分野に特化していることが多く、新しい技術に対応できる人材が不足しているのが現状です。

そこでオフショア開発を活用すれば、海外の開発リソースを柔軟に確保できるでしょう。開発言語やフレームワークごとに、優秀な技術力を持つ開発者を見つけることができ、ピーク時の臨時的な開発体制の増強にも対応できます。その結果、急なプロジェクト受注にも、スムーズにリソースを手配することが可能となります。国内で確保が難しい開発リソースを、柔軟にかつ低コストで調達できるのがオフショア開発の強みと言えます。

開発コストを削減するため

開発コストの削減は、オフショア開発を活用するメリットの一つです。

海外の開発者の人件費は、国内の開発者に比べて割安なのが一般的であり特に東南アジア諸国では、優秀な技術力を持ちながらも人件費が安価となります。そのため開発工程をオフショアに外注すれば、コストを大幅に抑えられるのです。さらに単純に人件費が安いだけでなく、開発の進め方にも工夫が利きます。

開発チームとの綿密なコミュニケーションを図ることで、要件の洗い出しを徹底し、手戻りのリスクを最小限に抑え、納期の遅れを防げます。時差を活用したサポート体制で、24時間休みなく開発を進めることも可能となります。

オフショア開発では、優秀な開発リソースを低コストで確保できるだけでなく、ムダを省いた開発が可能となりシステムの品質を損なうことなく、コストを大幅に圧縮できるのがメリットと言えます。

Webシステム開発とスマホアプリ開発が人気

オフショア開発において、Webシステム開発とスマホアプリ開発が人気の高い分野となっています。

Webシステムは、クラウドやモバイル対応が当然のように求められる時代です。

セキュリティ対策やUI/UXの改善など、高度な要件に応えられる技術力が必要とされますが、オフショア開発委託先となる国には優秀な開発者が多数在籍し、要件を着実に実装することができます。

一方スマホアプリは、IoT化の進展に伴い引く手あまたの需要があります。

iOSやAndroidに対応するため、プラットフォーム別に開発するケースが一般的ですがオフショア開発によりリソースを機動的に確保できるため、効率よく開発を進められるのです。

また、ゲームアプリの開発にも定評があり、エンターテインメント分野でのニーズも高まっています。クオリティの高いアプリを短期間で構築するためには、オフショアが最適な選択肢と言えるでしょう。

近年は高い技術力を持つIT人材の確保先として注目

国内は深刻なIT人材不足により開発者の賃金が増加しており、従来と同じ開発費用をかけても国内だけで技術力の高いIT人材のリソースを確保するのは難しくなっています。そのため、IT人材のリソースの調達や高い技術力を求めてオフショア開発を検討するケースが増えています。

オフショア開発の委託先の国は、中国やインドをはじめ、ベトナムやミャンマーなどが人気です。オフショア開発が盛んな国では、IT人材は他の職業と比較して高給であり人気です。ベトナムなど、国策としてIT人材の育成に力を入れている国もあります。

優秀なIT人材が多数輩出されるため、国内での開発コストと大きな差がなくとも、オフショア開発で海外エンジニアを取り入れることで企業の開発力を維持しようとする動きが高まっています。

オフショア開発でIT人材のリソース確保する際の注意点

オフショア開発でIT人材のリソースを確保する際に、主に注意が必要なのが次の2点です。

1. 国家情勢と日本との外交関係

オフショア開発は政治の影響を受けやすい開発方法です。オフショア開発国として人気なのは賃金の安い国であり、中には国内でクーデターやデモが発生するなど不安定な地域もあります。また、国家情勢が安定していても、日本との外交関係が悪化すれば開発の委託は難しくなります。政治的な問題であるため検討が難しいのですが、中長期的に見て安定的な体制を確保できるかを判断する必要があります。

2. 海外の開発会社とのコミュニケーション

オフショア開発では、コミュニケーションが開発の大きな壁となります。市場の変化が激しい現代において、密で正確なコミュニケーションは開発を進める上で欠かせません。しかし、言語や文化の違い、品質に対する認識、時差などからコミュニケーションに齟齬が生じ、開発が失敗してしまうケースが少なくありません。

オフショア開発でのコミュニケーションのとり方は運営元の企業形態によって異なります。オフショア開発の運営元は、現地法人・日系企業・外資系企業の主に3つに分けられます。それぞれの特徴を説明します。

運営元が現地法人の場合

開発担当のエンジニアも日本との窓口も基本的には現地の人で、単価の安さが特長です。日本語でのコミュニケーションに対応していない会社の場合には、特に単価を安く抑えられます。

運営元が日系企業の場合

日本との窓口を日本人が担当し、日本での開発と同様に進められるようになっています。コミュニケーション面での不安はありませんが、現地人の運営会社よりも高めの価格設定であることが多いです。

運営元が外資系企業の場合

欧米企業が運営しており、コミュニケーションは英語です。技術力の高さをアピールし、高単価であることが多いです。グローバル展開を前提としたプロダクト開発に適しています。

日本語でのコミュニケーションや高い技術力を求める場合には、運営元として日系企業や外資系企業がおすすめです。ただしこの場合、オフショア開発でのコスト削減効果は少なくなる点に注意が必要です。

以上から、オフショア開発でIT人材のリソースを確保する際には、政治的側面やコミュニケーション面でのリスクを考えて委託先を検討する必要があります。オフショア開発でのリスクを考えた際におすすめなのが、日本企業によるグローバル開発です。

IT人材の確保にはオフショア開発よりもグローバル開発がおすすめ

グローバル開発とは、開発者が複数の国籍の開発者で構成されたチームで進める開発のことです。テレワークが主流になったことで、グローバル開発は日本でも広がりを見せています。海外の開発者が開発するのであれば、オフショア開発と同じなのでは?と疑問に思われたかもしれません。

オフショア開発とグローバル開発の違いは、開発者を集める範囲です。オフショア開発は一つの国で開発を進めるため、委託時には国の特徴を踏まえて委託先の国を選択する必要があります。一方、グローバル開発は国を限定せず世界各国からIT人材を集めます。そのため、特定の国の言語や文化に依存することなく、高い技術力を持つメンバーを集めてチームを構成できます。

グローバル開発のメリットは、次の3点です。

- 高い技術力を持つIT人材を、国内よりも安く採用できる

- 国家情勢の悪化や外交問題の影響を受けづらい

- グローバル展開に向けた開発をしやすい

グローバル開発のデメリットとしては、オフショア開発と同様にコミュニケーションの問題が挙げられます。しかし、グローバル開発の場合には一つの国に限定していないことから、メンバーはダイバーシティを理解した上で丁寧なコミュニケーションをとる文化があります。

また、国内の開発会社が実施しているグローバル開発であれば、依頼時は日本語でのコミュニケーションが可能であり、日本での開発現場を熟知しています。そのため、スムーズなやり取りや品質の確保が可能です。高い技術力を持つIT人材のリソース確保を目的としている場合には、グローバル開発を検討してみてはいかがでしょうか。ここでは、グローバル開発をしている日本企業の株式会社Jitera(以下、Jitera社)をご紹介します。

グローバル開発を行う日本企業、Jitera社とは

Jitera社は2017年設立のソフトウェア開発を行っている日本企業です。高スピードで高品質なグローバル開発を得意としており、東証プライム企業から中小企業まで幅広く開発実績があります。Jitera社は日本企業でありながら海外エンジニアが多数在籍しています。

その海外人材比率の高さから、社内公用語は英語です。Jitera社の開発者には高度な技術力が求められ、採用通過率はわずか0.1%程であることからも技術力の審査が厳しいことがうかがえます。技術力がトップレベルの開発者を世界各国から集めることでプロフェッショナルチームを構成し、グローバル開発に取り組んでいます。

開発体制はグローバルなものですが打ち合わせは日本語で実施されるため、コミュニケーションの取りやすさは国内開発と同じです。コミュニケーションに壁を感じることなく、高品質なグローバル開発が可能です。

Jitera社で行う開発の魅力

Jitera社での開発の魅力は、開発スピード・コスト・品質・コミュニケーション面を総合的に見たときの “コストパフォーマンスの高さ” です。その秘密は、開発自動化プラットフォーム「JITERA」とスクラッチ開発を組み合わせたハイブリット型のアジャイル開発にあります。

開発自動化プラットフォーム「JITERA」とは、ソフトウェアをリリースするために必要なフロントエンドからバックエンド、インフラ、API連携まで幅広く自動化できる、Jitera社が開発したツールです。JITERAを使うことで、複雑なロジックが必要ないコードは自動で生成できます。実証実験では、平均で60〜70%の開発の自動化に成功しています。また、JITERAはスクラッチ開発に切り替えることができるため、複雑なロジックや追加機能の開発にも対応できます。

Jitera社の開発には、次のような特長があります。

フルスクラッチ開発よりも何倍も速いソフトウェア開発

JITERAを使った開発の自動化により、フルスクラッチ開発と比較して劇的に早いスピードでの開発が可能になります。開発スピードの速さは、ユーザーへの価値提供を早めるだけでなく、コスト削減にも繋がります。

【参考リンク:システム開発で押さえるべきポイントとコスト削減のために知っておきたい費用の相場】

高い技術力とアジャイル開発による高品質な開発

Jitera社では、世界各国から高い技術力を持った開発者を集めたグローバル開発の体制を取っています。開発の進め方はアジャイル型であるため、日々変化するビジネス環境の中でも、常に優先度の高いタスクから開発を進められます。 また、開発の一部はJITERAにより自動化されるため、開発者たちは複雑なロジックの検討や追加機能の開発に集中できます。これにより、高品質な開発を可能にしています。

緻密なコミュニケーションと提案力による委託しやすさ

Jitera社ではアジャイル開発を導入していますが、しっかりとドキュメンテーションも行います。正確に認識合わせをしてから開発に取り組む流れとなっており、開発前に仕様書などのドキュメントを納品します。また、ドキュメントだけではなくデザインデータを製作し、実際の画面を見ながら開発を進めていきます。お互いの認識や完成イメージを共有した上で進めるため、コミュニケーション不足による齟齬なく開発を進められます。

コスト削減を目的として始まったオフショア開発ですが、現在ではIT人材のリソース確保に目的が変わってきています。IT人材のリソース確保を目的とした場合には、オフショア開発よりも国内の開発会社でのグローバル開発がおすすめです。IT人材の確保だけでなく、市場がグローバル化している現代において、グローバル開発は今後増えていくでしょう。

また、この記事ではグローバル開発を先駆けて取り入れている国内の開発会社としてJitera社を紹介しました。Jitera社のホームページには開発事例も掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。

オフショア開発のトレンドのまとめ

オフショア開発を活用するメリットと、人気の開発分野をまとめました。

【システム開発のリソースを確保するため】

IT業界では新しい技術が次々に登場し、国内で不足する開発リソースをオフショアで補完できます。開発言語やフレームワークごとに優秀な開発者を確保でき、ピーク時の体制増強にも対応可能です。国内で調達が難しいリソースを柔軟に手配できるのがメリットです。

【開発コストを削減するため】

オフショアの開発者は人件費が安価です。開発の進め方を工夫し、要件の徹底した洗い出しで手戻りリスクを最小限に抑えます。時差を活かした24時間体制で効率的に開発を進められます。品質を損なうことなく、大幅なコスト削減が可能です。

【Webシステム開発とスマホアプリ開発が人気】

Webシステム開発では、クラウド/モバイル対応、セキュリティ、UI/UXなど高度な要件に応えられる技術力が求められます。スマホアプリ開発は引く手あまたの需要があり、プラットフォーム別の効率的な開発がオフショアの強みです。ゲームアプリの開発実績もあり、短期間で高クオリティなアプリを構築できます。

オフショア開発を視野に入れてシステム開発をお考えの場合は豊富な知識と実績を持つ株式会社Jiteraにご相談ください。ニーズヒアリングの段階から、熟練のエンジニアがサポートいたします。

メールマガジン登録

メールマガジン登録